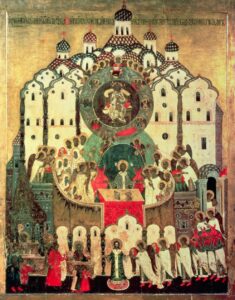

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

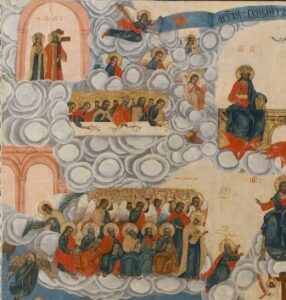

Mikhail Vasilevich Nesterov: „Der Erlöser auf dem Thron“ (1905)

LETZTER BEITRAG

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Diese Temperamalerei auf goldenem Hintergrund hat den Titel „Die Versammlung der Engel“ und wird der russischen Schule der Ikonenmalerei zugerechnet. Sie zeigt eine Art himmlische Liturgie, bei der Engel und Heilige um Christus auf seinem

Karl Franke (1917-1996): Taufdeckel der ehemaligen Marienkirche Duisburg (1958)

Der Bildhauer Karl Franke (1917-1996) aus Meerbusch nahe Düsseldorf hat unmittelbar hintereinander für zwei römisch-katholische Kirchen Sakralschmuckarbeiten entworfen, die beide das Himmlische Jerusalem zeigen. In beiden Fällen war die Aufgabe gestellt, einen modernen, schlichten Neubau mit liturgischen Kunstwerken auszustatten. Bei dem ersten Kunstwerk handelt es sich um ein Taufbecken für

Artophorion aus dem Kushnishkiyat-Kloster Mariä Ikosifinissa (18. Jh.)

Eine Sonderform des Tabernakels ist das Artophorion. In den orthodoxen Kirchen werden die vom Abendmahl übriggebliebenen eucharistischen Gaben, also Brot und Wein, nach der Liturgie ausschließlich vom Priester und vom Diakon verzehrt. Auf dem Altar verbleibt jedoch ein kleines Brotgefäß, das Artophorion, mit Teilen des eucharistischen Brotes für eine eventuell

Reliquiar aus Deutschland (um 1530)

Im Jahr 1875 erwarb das niederländische Reichsmuseum (Rijksmuseum) zu Amsterdam einen sakralen Kunstgegenstand. Die Breite und die Tiefe betragen jeweils 15 Zentimeter, er ist aus Messing, Glas und Zinn, in Teilen vergoldet und versilbert. Von den Kustoden des Museums wird das Objekt als Repräsentation des Himmlischen Jerusalem ausgegeben und beschrieben

Weltgerichtsikone aus der Region um Przemysl (um 1600)

Im Jahr 1896 schenkte der Bildhauer Franciszka Majerskiego aus der südpolnischen Stadt Przemysl (Karpatenvorland) dem Polnischen Nationalmuseum in Krakau eine nur in Teilen erhaltene Weltgerichtsikone (Inventarnummer MNK XVIII-32). Diese soll, laut Angabe des Museums, um 1600 entstanden sein und entstammt der kleinpolnischen Region von Przemysl, aus der ehemaligen Provinz Ruskie.

Bernhard Kutterolf und Matthäus Reumann: Schalldeckel der Fellbacher Lutherkirche (1683)

Die evangelische Lutherkirche in Fellbach bei Stuttgart besitzt eine frühbarocke Kanzel im sogenannten Ohrmuschelstil, von Bernhard Kutterolf und Matthäus Reumann im Jahre 1683 geschnitzt und bemalt. Der gewaltige Schalldeckel befindet sich abgesetzt über der Kanzel an der Mitte der Kirchennordseite und wurde dort an einer Ecke der Wand anmontiert. Er

Ignatios Ougrovlahias: Bibeleinband (1787)

Die griechische Insel Patmos hat seit der späten Antike einen besonderen Bezug zur Johannesoffenbarung. Sie ist schließlich der Ort, an der Johannes seine apokalyptische Visionen gehabt haben will und sie niederschrieb. So verwundert es auch kaum, dass sich in dem Museum des dortigen griechisch-orthodoxen Johannesklosters, welches nach Johannes dem Seher

Hildegard Bienen (1925-1990): Triumphkreuz aus Sankt Elisabeth in Gelsenkirchen-Heßler (1968)

Eine vorläufige Zusammenfassung der Kunstwerke von Hildegard Bienen (1925-1990), die das Himmlische Jerusalem zeigen, ist eindrucksvoll und sieht folgendermaßen aus: -Fensterwand aus St. Petrus Canisius in Recklinghausen, 1963-Fenster der ehemaligen Kirche St. Suitbert in Gelsenkirchen, 1966-Tabernakel aus St. Cyriakus in Bottrop, 1967-Schmuckkreuz aus der ehemaligen katholischen Kirche von Schalke Nord,

Himmelspforte aus der Pauluskirche in Saragossa (1750-1770)

In der römisch-katholischen Kirche St. Paul der Apostel im spanischen Saragossa (Region Aragonien) befindet sich gegenüber dem Haupteingang der gewaltige, mehrere Meter hohe Altar des Heiligen St. Blasius (San Blas). Dieser zeigt auf der linken Seite über einer Skulptur des St. Joachim eine vergoldete Tafel mit verschiedenen Mariensymbolen nach der

Alessandro Monteleone (1897-1967) und Francesco Nagni (1897-1977): Kathedrale „Immaculate Conception“ von Manila (um 1957)

Die römisch-katholische Kathedrale von Manila, der Hauptstadt der Philippinen, wurde zwischen 1953 und 1958 neu errichtet. Sie wurde bei dieser Gelegenheit zur Basilika der „Immaculate Conception“ erhoben und von daher lag es nahe, auch Mariensymbole an und in dem Bau künstlerisch zur Darstellung zu bringen. Das ist bereits der Fall

Ulrich Henn (1925-2014): Supraporte der St. James Cathedral in Seattle (1999)

Am 24. Dezember 1999 wurden in einer Mitternachtsmesse die neuen Bronzetüren der St. James Kathedrale feierlich eingeweiht. Damit wurde in der römisch-katholischen Kirche St. James Cathedral in First Hill, einem Stadtteil von Seattle, USA, das Jubiläumsjahr 2000 eingeleitet. Gleichzeitig verschwanden die ursprünglichen Türen aus der Erbauungszeit der Kirche von 1907.Die

Rudolf Yelin (1902-1991): Wandgestaltung der Stadtkirche von Schwenningen (1965)

Die evangelische Stadtkirche von Schwenningen am Neckar besitzt eine Altarwand, die zur christlichen Meditation und Kontemplation auffordern möchte. Diese Wand wurde der tragenden Wand vorgesetzt, anlässlich einer radikalen Neugestaltung des Innenraums von 1963 bis 1965. Hier wie auch anderswo ist der Stuttgarter Bildhauer Rudolf Yelin (1902-1991) gleichsam als Kunstvernichter wie

Max Walter (1933-2017): Schmuck-Jerusalem der St. Josef-Kirche von Marktheidenfeld (1967)

Ein ungewöhnlicher und in Franken seltener Sakralschmuck befindet sich in der römisch-katholischen St. Josef-Kirche von Marktheidenfeld in Unterfranken. Zur Ausstattung des Baus gehört auch ein Schmuck-Jerusalem zur reinen Zierde des modernen Neubaus, ohne liturgische Funktion, welches 1992 zum silbernen Priesterjubiläum von Robert Heßberger (geb. 1940) angebracht wurde.Im vorderen Bereich fand

Afrikanisches Altarkreuz aus der Margaretenkirche in Stuttgart-Aldingen (um 1990)

In der Sakristei der evangelischen Margaretenkirche in Aldingen am Neckar findet sich ein Kruzifix mit einem schwarzen Christus. Es handelt sich dabei um eine Leihgabe aus dem Jahr 1991, die der ehemalige Aldinger Pfarrer Dr. Jochen Tolk (geb. 1943), der vor seiner Aldinger Tätigkeit in Afrika gewesen war, der Kirche

Hermann Josef Baum (1927-2009): Friedhofskapelle von Kerpen (1964)

In Kerpen bei Sindorf im Rhein-Erft-Kreis findet sich eine Friedhofskapelle, die an der überdachten Außenseite mit einem Relief in der Größe 2 x 2 Meter ausgestattet ist. Die wesentlichen Merkmale sind mit wenigen Linien skizziert: Die dort wiedergegebene Stadt ist eine Kombination aus quadratischem und kreisförmigem Umriss. Von dem nach

Kurt Wolf von Borries (1928-1985): Friedhof von Stommeln (1967)

Im Jahr 1967 entwarf der pommerische Bildhauer Kurt Wolf von Borries (1928-1985) die beiden Bronzeportale der Martinuskirche auf dem Stommelner Friedhof. Stommeln ist ein Ortsteil der Stadt Pulheim im Nordwesten von Köln, wo nach 1945 beachtlich viele Darstellungen des Himmlischen Jerusalem entstanden sind. Überwiegend sind es Werke in Glas, hier

Maria Fernandez Ortiz: Tabernakel aus St. Martin in Düsseldorf (2007)

Der Tabernakel von St. Martin in Düsseldorf-Unterbilk, auch Bilker Kirche genannt, fand seinen Standort vor einer sechs Meter langen Tabernakelwand aus grauen und roten Granitplatten, in deren Fugen sich Kreuze erkennen lassen. Der eigentliche Tabernakel ist eine vergoldete Stele von

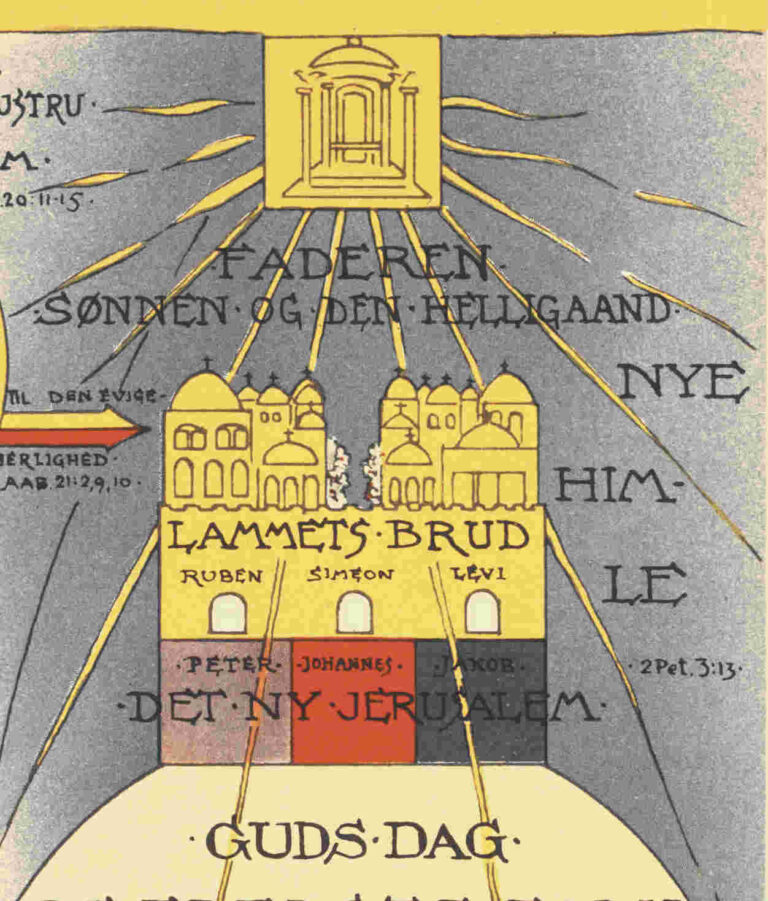

Carl Axel Chader (1877-1947): Zeitleiste (1936)

Evje ist eine Ortschaft in der Kommune Evje og Hornnes in der südnorwegischen Provinz (Fylke) Agder, mit heute etwa 2500 Einwohnern. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war diese Region in eine Krise geraten: Der Bergbau ging zurück, viele Einwohner wanderten

Jürgen Lenssen (geb. 1947): Radleuchter aus St. Michael in Euerfeld (2009)

Von 2007 bis 2009 wurden in der römisch-katholischen Kirche St. Michael in Euerfeld im unterfränkischen Kreis Kitzingen umfangreiche bauliche Veränderungen vorgenommen, durch den damaligen Bau- und Kunstreferenten der Diözese Würzburg, Domkapitular Dr. Jürgen Lenssen (geb. 1947). Dieser ist nicht nur

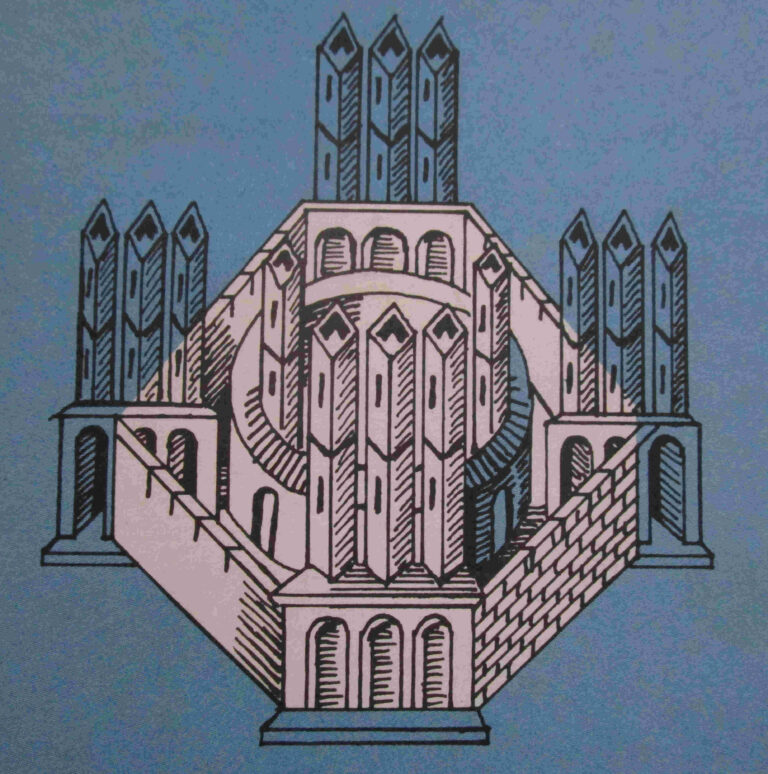

Andrzej Zaborowski: Himmlisches Jerusalem (1989)

Im römisch-katholisch ausgerichteten Verlag Pallottinum (Zabki in Masowien) war man an einer Coverillustration für ein Buch zu Jerusalem interessiert, die zu den historischen Farbabbildungen des Bandes passen sollte. Dazu gewann man den Grafiker Andrzej Zaborowski, der als Plakatkünstler und Buchillustrator

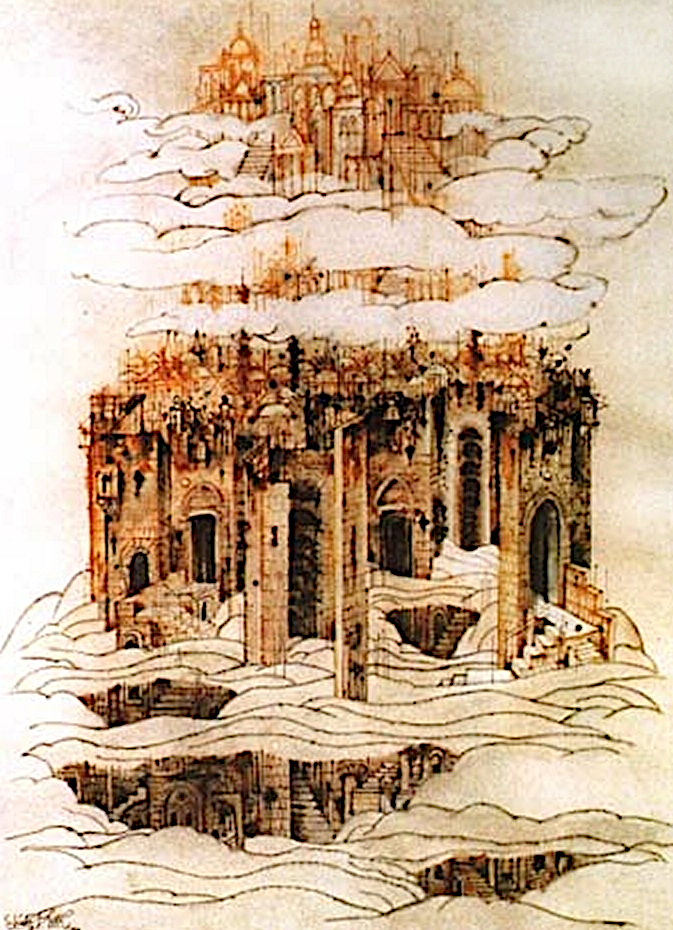

Shmuel Katz (1926-2010): Russische gemalte Stadtvision „Himmlisches Jerusalem“ (1972)

„Himmlisches Jerusalem“ heißt diese 1972 von Shmuel Katz (1926-2010) geschaffene Zeichnung der Größe 67 x 38 Zentimeter. Im unteren und mittleren Teil ist eine steil aufsteigende Stadt teilweise von Wolken umfangen. Zunächst könnte man meinen, dass die Stadt auf einem

Karl Mittermüller: Tabernakel aus St. Albert in Saarbrücken (1939)

St. Albert ist eine römisch-katholische Kirche in Saarbrücken, bekannt für ihre außergewöhnliche Architektur und Glasmalereien, die ebenfalls das Himmlische Jerusalem darstellen. Lange vor diesen Glasmalereien wurde allerdings der Tabernakel in den hinteren Altarbereich in die Wand fest eingebaut. Es handelt

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.