LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

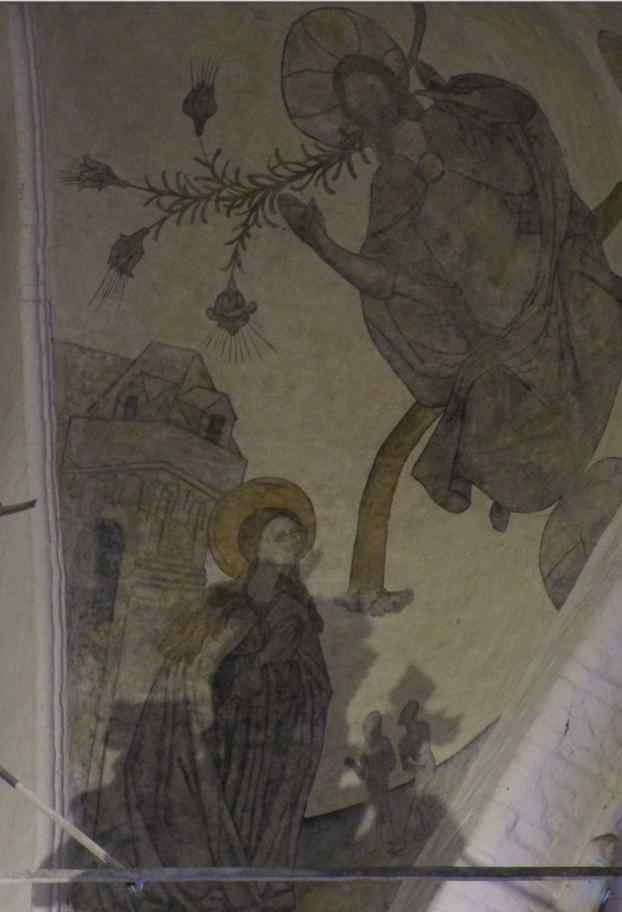

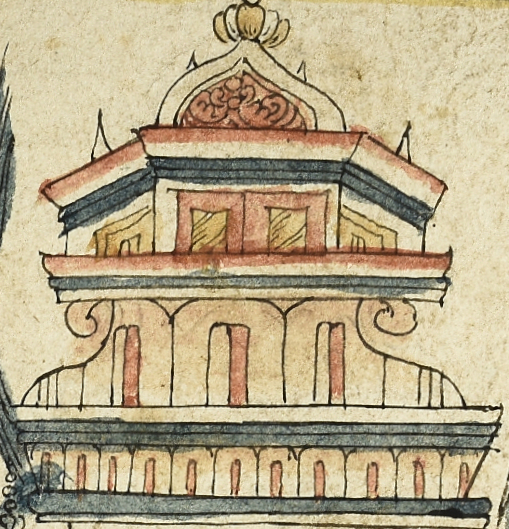

Wandmalerei aus der Marienkirche in Flensburg (um 1480)

Die Sankt-Marien-Kirche (kurz Marienkirche, dänisch: Vor Frue Kirke) ist eine der evangelischen Hauptkirchen der Stadt Flensburg. Im Inneren haben sich an verschiedenen Stellen Reste gotischer Gewölbemalereien erhalten. Neben Szenen aus dem Leben Mariens, Grotesktänzern, Ritter in Rüstungen und außerbiblischen Geschichten findet man auch ein Himmlisches Jerusalem im Rahmen eines Weltgerichts.

Georg Meistermann (1911-1990): Chorfenster der Matthiaskirche in Bad Sobernheim (1964) und der Kirche St. Moritz in Augsburg (1965)

Georg Meistermanns (1911-1990) Interpretation des Himmlischen Jerusalem in der evangelischen Matthiaskirche in Bad Sobernheim (Rheinland-Pfalz) wurde im Jahr 1964 fertiggestellt, zusammen mit anderen Fenstern zu weiteren biblischen Motiven in der Kirche. Es handelt sich bei der Jerusalems-Darstellung um eine raumfüllende Konzeption im Chorbereich der im Kern mittelalterlichen Stadtkirche. Laut Meistermann

Mittelalterliche Jerusalems-Darstellungen aus dem Kloster Wienhausen (um 1335 bzw. um 1440)

1867/68 wurden im ehemaligen Zisterzienserkloster Wienhausen (nahe Celle in Niedersachsen) großflächige Wand- und Deckenfresken aus dem frühen 14. Jahrhundert freigelegt und umsichtig restauriert. Bis heute erhalten ist eine vollständige raumfassende Gesamtausmalung der Gotik. Sie findet sich im Nonnenchor, einem rechteckigen Obergeschoss-Saalbau. Hier versammelten sich zur Zeit der Ausschmückung Zisterzienserinnen von

Raymond Subes (1891-1970): Eingangsgitter von Sainte-Odile in Paris (um 1945)

Um 1945, jedenfalls nach der Befreiung von der deutschen Besatzung, wurde ein schmiedeeisernes Gitter für die neu erbaute römisch-katholischen Kirche Sainte-Odile im 17. Arrondissement von Paris angefertigt. Es ist eine Arbeit von Raymond Subes (1891-1970). In das üppig ornamentierte Gitter hat der Künstler kleine Medaillons aus Bronze gesetzt, in Form

Gudrun Baudisch (1907-1982), Karl Jamöck: Porta Clausa aus der Mariahilfkirche in Bregenz (1930)

Die Bregenzer Mariahilfkirche (Vorarlberg) wurde ab 1916 als Heldendankkirche zum Ersten Weltkrieg konzipiert und von 1925 bis 1931 erbaut, jetzt als Pfarrkirche für die Bregenzer Ortsteile Rieden und Vorkloster. Unter der Leitung des damaligen Pfarrvikars Dr. Johannes Schöch wurde aus dem Bau immer deutlicher eine Marienkirche. Gudrun Baudisch gestaltete als

Uwe Fossemer (geb. 1942): Glasarbeiten in der Apostel-Johannes-Kirche in Oering (1999)

Uwe Fossemer (geb. 1942 in Kaltenkirchen) fertigt noch alle seine Werke vom Entwurf, Zuscheiden, Polierbrand, Farbauftrag, Farbbrand und Verbleien der einzelnen bearbeiteten Glasteile in seinem Atelier selbst an. Der Künstler legt Wert darauf, an seinen Werken alleine, mitunter über viele Jahre zu arbeiten – eine Besonderheit in einer Zeit, in

Apsismosaik von Peter Paul Etz (1913-1995): St. Alban (1952)

St. Alban ist eine römisch-katholische Kirche in der Mainzer Oberstadt mit einem beeindruckenden Blick auf den Rhein. Der Nachkriegsbau wurde 1952 unter Priester Valentin Gleich eingeweiht, nach Plänen noch aus dem Jahr 1936. Von Beginn an befand sich in der Apsis ein Mosaik mit einer Darstellung des Himmlischen Jerusalem. Das

Fährmännertafel aus Berlin-Heiligensee (um 1935)

Bekannt ist das Bild des Priesters als Hirte seiner Gemeinde, weniger bekannt das des Fährmanns. Ein solches Motiv findet sich auf einer Tafel im Eingangsbereich einer Berliner Kirche, auf welcher zu lesen ist: „Die Fährmänner kommen und gehen, Gott aber bleibet in Ewigkeit“. Darunter wurden sämtliche Pastoren der Gemeinde namentlich

Jerusalem-Allegorie der Klosterkirche Nuestra Señora del Carmen, Puebla (17. Jh.)

Die Klosterkirche Nuestra Señora del Carmen gilt im mexikanischen Puebla als hervorragender Barockbau des frühen siebzehnten Jahrhunderts. Zu dem reichen Bestand von Ölgemälden dieses Jahrhunderts gehört auch das Bild „Alegoría del Carmelo Descalzo“, also eine Allegorie des katholischen Ordens der Unbeschuhten Karmeliter-Mönche. Solche Verherrlichungen des Mönchsordens, bei der Jerusalem oft

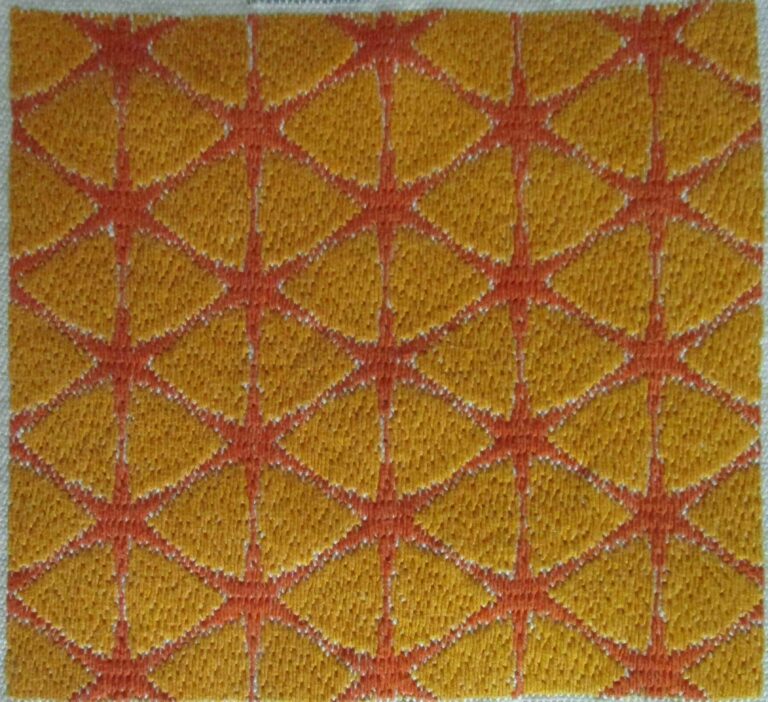

Kurt Wolff (1916-2003): Antependium aus Essen (1963)

1963 entstand ein 85 x 87 Zentimeter großes Parament, welches heute in der „Alten Kirche“ der evangelischen Gemeinde von Essen-Kray aufbewahrt wird. Ursprünglich war es im Gemeindezentrum Eckenbergstraße in Verwendung. Dort befand sich ein Altar mit einer grauen, mächtigen Steinplatte, und für diesen konkreten Ort ist das Kunstwerk einst angefertigt

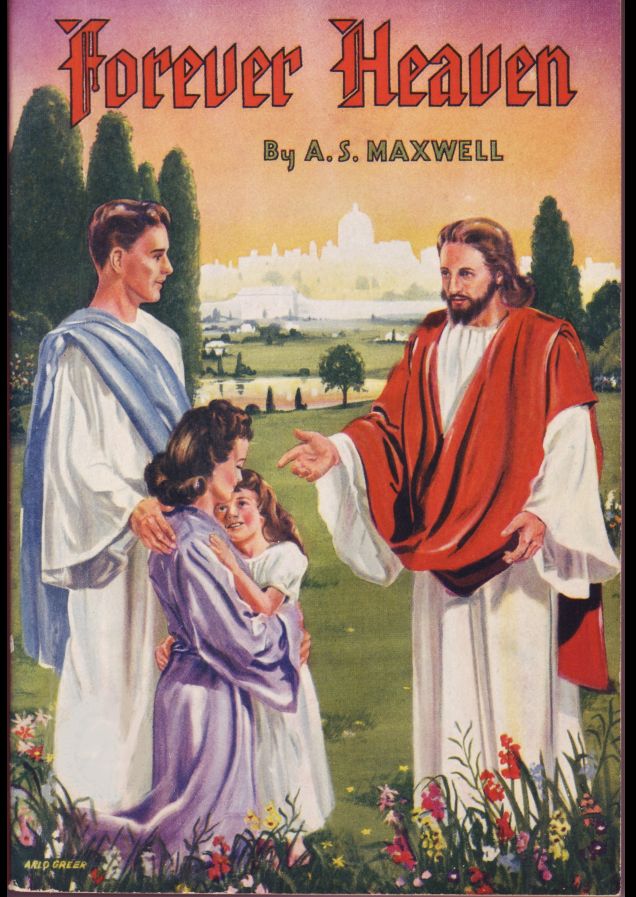

Arlo Greer und Paul Remmey (1903-1958): „Forever Heaven“ (1948)

Zu sehen ist das Himmlische Jerusalem des Covers der kleinen, aber zu ihrer Zeit erfolgreichen Schrift „Forever Heaven“, die Arthur S. Maxwell (1896-1970) im Jahr 1948 herausbrachte. Es ist eine signierte Arbeit von Arlo Greer, der in den 1940er und 1950er Jahren viele Publikationen der US-amerikanischen Adventisten illustrierte. Das Himmlische

Rodgauer Jerusalemstele (1998)

1998 wurde in der Dombauhütte Mainz unter Domdekan Heinz Heckwolf von seinen Meisterschülern eine Jerusalemstele angefertigt. Die beteiligten Namen sind, angeblich in Anlehnung an die mittelalterliche Praxis der Dombauhütten, bewusst nicht genannt – eine ungewöhnliche, sympathische Entscheidung einer kirchlichen Einrichtung. Anlass war der römisch-katholische Kirchentag in Mainz, zu dem die

Annette Jacob: Jerusalemsleuchter der Klosterkirche Drübeck (2006)

Das Benediktinerkloster Drübeck bei Wernigerode im Harz (Sachsen-Anhalt) ist Eigentum der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, die entscheidet, was die Baulichkeiten und die Gestaltung der Klosteranlage angeht. Anfang des 21. Jahrhunderts war der Leiter des Klosters sehr am Thema Himmlisches Jerusalem interessiert und sorgte dafür, dass hier entsprechende Kunstwerke angeschafft wurden, wie

Hieronymus Wierix (1553-1619): Flugblatt (um 1610), Kopien von Anthuenis Claeissens (um 1610) und in Andahuaylillas (1626)

Hieronymus Wierix (1553-1619) war um 1610 einer der innovativsten Kupferstecher seiner Zeit. Vor allem schaffte er es, altbekannte Themen in neuen Sichtweisen darzustellen. So auch beim Himmlischen Jerusalem, welches hier als Adelspalast präsentiert wird. Dieser Palast, wahrscheinlich ein Wasserschloss, wird in den Niederlanden oder in Nordfrankreich zu suchen sein. Er

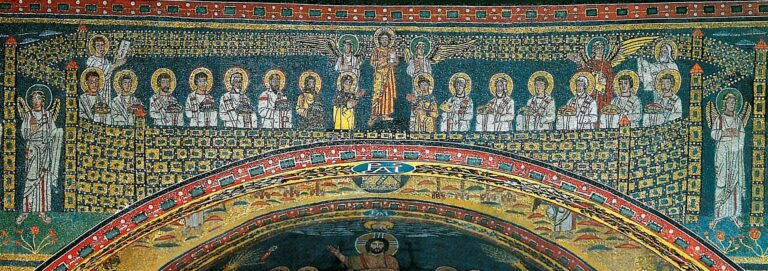

Zweifaches Neues Jerusalem: S. Prassede in Rom (um 820)

In Santa Prassede ist das Himmlische Jerusalem nicht nur seitlich in der Apsis als Stadtvedute dargestellt, sondern im oberen Teil des Triumphbogens noch ein weiteres Mal. Durch die klare Darstellung und Proportion kann man die Szenerie auch vom 13 Meter tiefer gelegenen Kirchenraum aus gut erkennen: Eine vergoldete Stadtmauer, besetzt

Italienische Werkstatt: Relief der Maria Immaculata aus Oslob (um 1790)

Alle Kunstwerke aus den Philippinen, die das Himmlische Jerusalem zum Thema haben, stellen es im Kontext der Maria Immaculata im Rahmen der Lauretanischen Litanei dar. Das gilt auch für diese Arbeit, ein bemaltes und teilvergoldetes Relief aus dem 18. Jahrhundert.

Nicholas Roerich (1874-1947): Gemälde „Wächter“ (1920)

Die letzte (erhaltene) Arbeit des russischen Universalgenies Nicholas Roerich (1874-1947) zum Thema Himmlisches Jerusalem wurde im Jahr 1920 unter dem kurzen prägnanten Titel „Wächter“ vorgelegt. Einmal mehr nimmt er Bezug auf sein Werk „Engelsschatz“ von 1905, bei dem die Wache

Nicholas Roerich (1874-1947): Stadtvisionen (1916)

1916 entstand die Schwarzweiß-Zeichnung „Weiße Stadt“ von Nicholas Roerich (1874-1947). Das Werk hat eine ähnliche Grundidee wie das farbige Gemälde „Engelsschatz“ (1905), zu dem es eine Nachstudie ist. Auch hier tritt ein Engel mit einem Flammenschwert, der Heilige Michael, schützend

„Worte des Mönchs Palladius“ (um 1820)

Bei dieser jüngeren Ausgabe der Schrift „Worte des Mönchs Palladius über das Zweite Kommen Christi“ des Palladios aus Helenopolis (368-430 n. Chr.) handelt es sich, so scheint es zunächst, um eine der ältesten Miniaturen mit Darstellungen des Himmlischen Jerusalem innerhalb

Leo Janischowsky (geb. 1939): St. Augustinus und Monika in Grundschöttel (1980)

Die römisch-katholische Kirche St. Augustinus und Monika befindet sich in Wetter-Grundschöttel und gehört zur Pfarrei St. Peter und Paul in Witten-Herdecke. St. Augustinus und Monika wurde 1956 errichtet. 1980 kam es zu umfangreichen Renovierungen und Umbauten. Dabei wurde rechtsseitig in

Gerd Jähnke (1921-2005): Fensterband aus der Martin-Luther-Kirche in Würzburg (1966)

Kurz nach der Fertigstellung eines singulären Buntglasfensters für die Immanuelkirche in Würzburg-Unterdürrbach wünschte man sich dieses Motiv in der gleichen Stadt nochmals. Anlass war, dass damals der diensthabende Pfarrer der evangelischen Martin-Luther-Kirche in Würzburg-Mönchberg, Hans Ahrens, in der Immanuelkirche bei

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.