LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

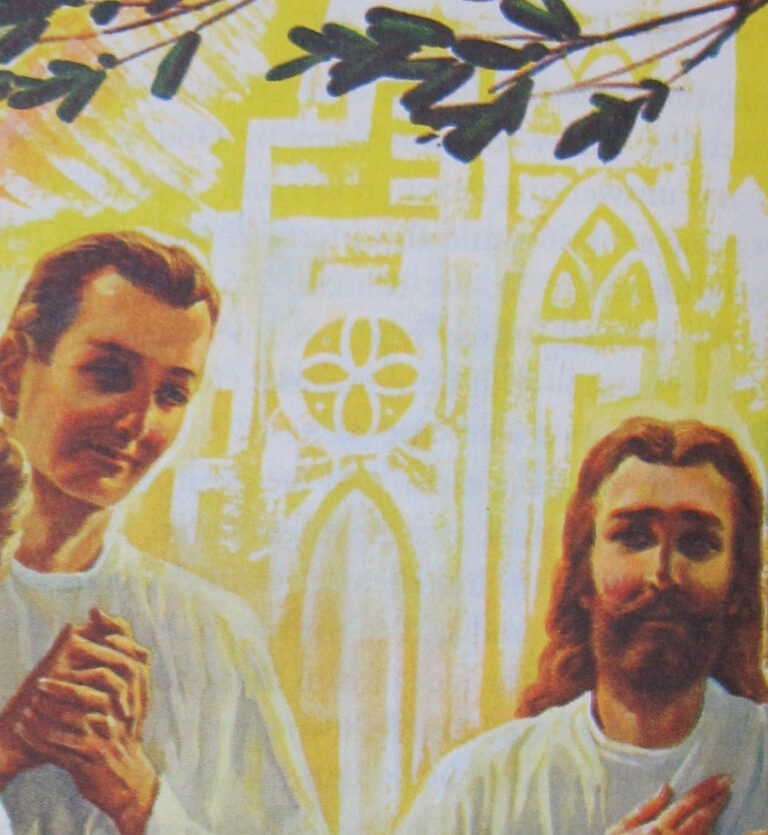

William Heaslip (1898-1970): „Your Bible and You“ (1939)

Eine der letzten bedeutenden Arbeiten des beliebten adventistischen Jugendautors Arthur S. Maxwell (1896-1970) war „Your Bible and You“. Diese konnte nach langen Vorarbeiten im Jahr 1959 bei dem Verlag Review and Herald Publishing Association in Washington erscheinen. Noch einmal versammelten sich zahlreiche Künstler des Verlagshauses für eine typisch adventistische Bildausstattung.Die

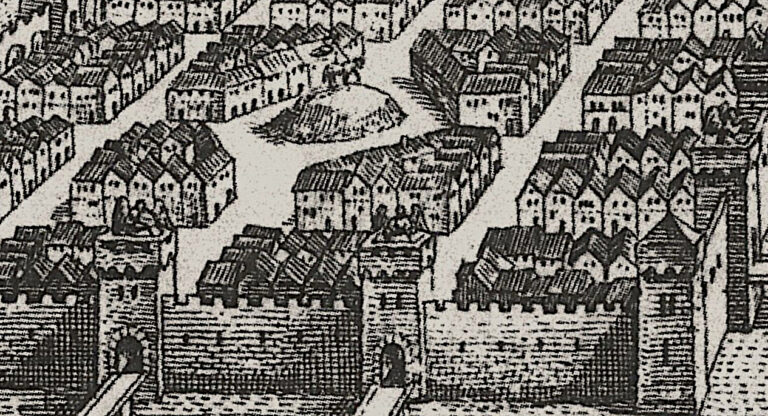

Matthäus Merian (1593-1650): Die Merianbibel (1627 ausgearbeitet, 1630 gedruckt), plus Varianten des 17. Jh.

Matthäus Merian der Ältere hatte zwischen 1625 und 1630 genau 258 Kupferstiche zum Alten und Neuen Testament gefertigt, die 1630 in eine deutschsprachige Lutherbibel hinein genommen worden sind: Die noch heute bekannte „Merian-Bibel“ war geboren. Merian hat Luthers Wunsch, mit dem Bild möglichst dem Bibeltext zu folgen und die Geschichtlichkeit

Heinrich Ludwig Schröer: Stiftskirche in Bücken (1867)

Die Stiftskirche St. Materniani et St. Nicolai in Bücken, auch als „Bücker Dom“ bezeichnet, ist eine romanische Basilika aus dem 12. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert, mit steigendem Wohlstand und künstlerisch gewachsenem Anspruch, wollte man die Kirche innen ausmalen, wofür man in den 1860er Jahren den damals bekannten Kölner Maler Michael

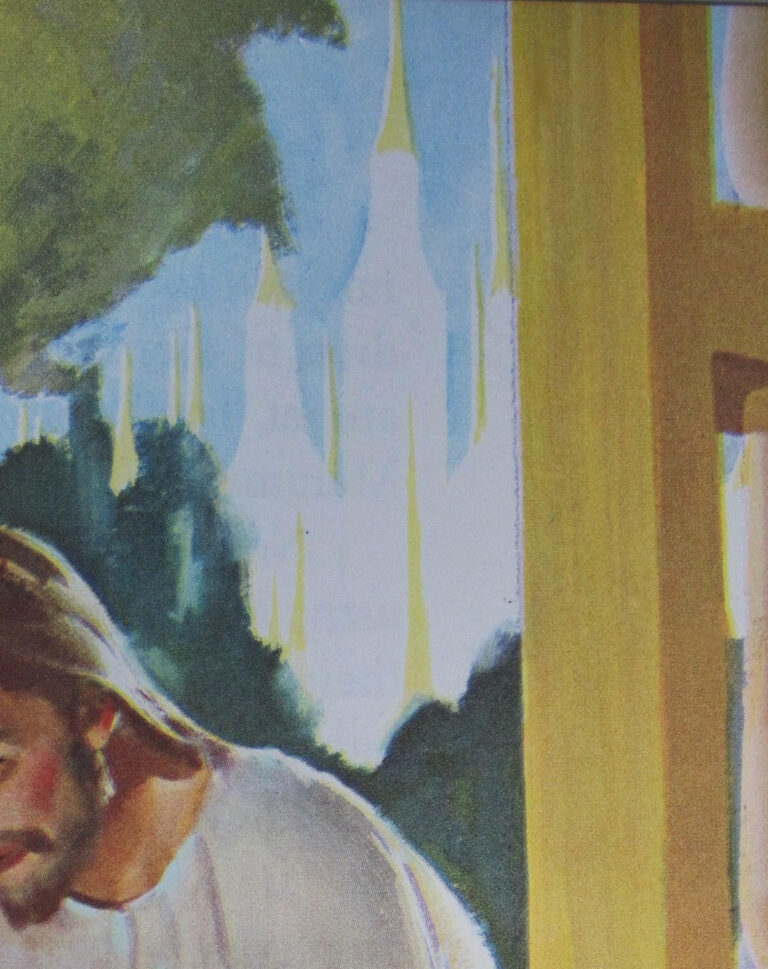

Vernon Nye (1915-2013): Illustrationen des Neuen Jerusalem der 1960er Jahre

Jesus begrüßt kleine Kinder im Himmlischen Jerusalem, welches im Hintergrund steil wie Wolkenkratzer in den Himmel ragt. Die Stadt ist eine weißgelbe Lichterscheinung, die Einzelheiten der Architektur, wie Fenster, Mauern oder Tore, nicht erkennen lässt. Die Zeichnung von Vernon Nye (1915-2013) erschien 1965 im zehnten Band der „Bedtime Stories“ (S.

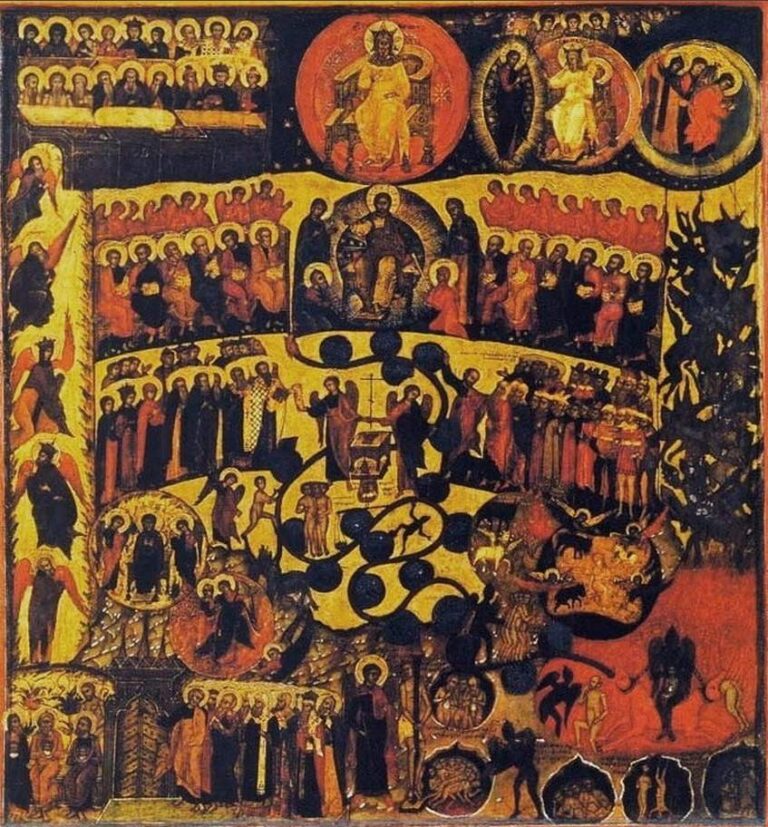

Gerichtsikonen aus der Wolgaregion (um 1650 und 1714)

Diese Weltgerichtsikone aus der Wolgaregion ist um das Jahr 1650 entstanden und ist heute Teil der Rakhmanov-Sammlung. Sie besteht aus Tempera und hat eine Größe von 46 x 40 Zentimetern. Das Himmlische Jerusalem befindet sich links oben, am Ende einer Reihe aufsteigender Engel, die von der Paradiespforte unten links kommen

MS Add. 42555: Apokalypse von Abingdon (um/vor 1262) und Kopie der Gulbenkian-Apokalypse (1265-1275)

Um bzw. noch vor 1262 soll die Apokalypse von Abingdon entstanden sein, die nach ihrem Ort der Entstehung, dem Kloster Abingdon bei Oxfordshire, benannt worden ist. Nach Auflösung des Klosters kam sie in das Londoner British Museum, schließlich in die British Library, unter der Signatur MS Add. 42555. Wie bei

Matthias Gerung (1500-1570): Drei Apokalypsestudien (1546)

Matthias Gerung (1500-1570) hatte sich mehr als einmal künstlerisch mit der Offenbarung des Johannes beschäftigt. Die Abbildung oben stammt aus einem Apokalypsezyklus von 27 Holzschnitten (1546), worin das Erscheinen des Neuen Jerusalem die letzte ist. Gerung hat in den Jahren 1544 bis 1558 einen Apokalypsekommentar des Berner Predigers Sebastian Meyer

Jean de Bondol: Bildteppich der Apokalypse von Angers (1378-1380) und Kopie

Die Apokalypse von Angers besteht aus 84 Szenen auf sieben Wandteppichen aus Leinen. Jeder der Teppiche war im Original sechs Meter hoch, fünf davon waren 24 Meter lang. Die meisten Szenen haben sich erhalten, wenngleich auch wie durch ein Wunder: 1782 wurden sie von der königlichen Domänenverwaltung zum Verkauf angeboten.

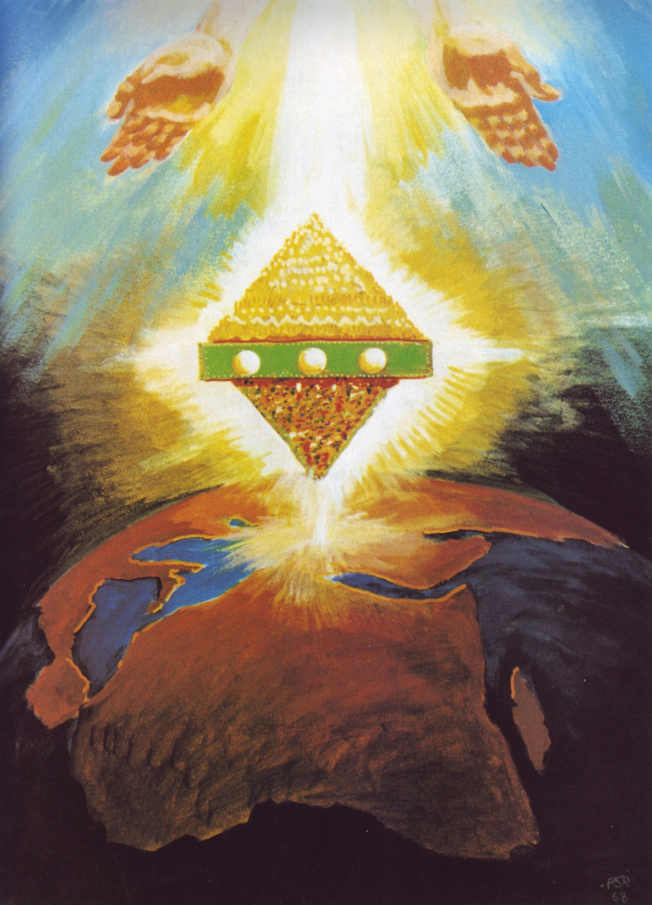

Peter S. Ruckman (1921-2016): Apokalypsezyklus (1968)

Als ich in den 1990er Jahren an der Interpretation des Neuen Jerusalem arbeitete, haben mich niederländische Baptisten erstmals auf den Namen Peter S. Ruckman aufmerksam gemacht. Später kam ich auch in einen brieflichen Kontakt mit dem Prediger und Künstler, der sich zeitlebens immer wieder mit der Apokalypse auseinander setzte. Er

Kapitelle von Moissac (um 1090)

Kapitelle dienten mitunter auch dazu, das Himmlische Jerusalem darzustellen. In ihrer Vierseitigkeit und wegen ihrer hochgelegenen Position waren sie durchaus geeignet, dieses Jerusalem adäquat zu repräsentieren. Dennoch ist es im konkreten Fall schwer zu entscheiden, ob es sich wirklich um ein Himmlisches Jerusalem handelt, aus folgenden Gründen:-Meist fehlen Elemente wie

Andrés de Olmos (um 1485-1571): Fresken aus Tecamachalco, Mexiko (um 1550, 1562)

Zu sehen sind Malereien der Kappen und Medaillons im Chor der ehemaligen Franziskanerkirche Tecamachalco in Puebla im heutigen Mexiko. Diese Klosteranlage diente einst der Ausbildung junger Mönche zu Missionszwecken. Die Deckenmalereien, ausgeführt über einen mehrjährigen Zeitraum von etwa 1550 bis 1564, finden sich genau unter dem Beichtstuhl und dem Taufbecken.

Anonym: Alabaster-Reliefs der Maria Immaculata Conception aus Ayacuchou/Huamanga (18. Jh.)

Bei Darstellungen der Maria Immaculata aus Stein sind insbesondere die kleinteiligen Mariensymbole schwerer herauszuarbeiten, dementsprechend selten sind solche kostbaren Kunstwerke; man kennt noch eine solche Arbeit aus dem mexikanischen Puebla. Andererseits sind solche Werke aber auch meist sehr gut erhalten mussten bislang kaum restauriert oder überarbeitet werden. Ein solches Werk

Basilio Pacheco: Apotheose des Mercedarierordens in Cusco in Peru (1738)

Apotheosen des (eigenen) römisch-katholischen Ordens waren in Spanien und Neuspanien ein Sujet, welches noch nicht hinreichend erforscht oder gar dokumentiert wurde. Das gilt auch für die Mercedarier, also die Mitglieder der katholischen Gemeinschaft des Mercedarierordens (lateinisch Ordo Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum, spanisch: Orden de la Merced, Ordenskürzel: OdeM).

„Atelier für Traditionelle Grabmalkunst“: Grabstein „Porto“ (ab ca. 2003)

Dieser Grabstein hat, was selten ist, einen eigenen Namen: „Porto“. Er wird von der Firma „Atelier für Traditionelle Grabmalkunst“ in Weimar vertrieben. Es handelt sich um einen Doppelstein mit Treppe, die beide durch ein lateinisches Kreuz in Edelstahl verbunden sind. Das Kunstwerk in den Maßen 100 x 80 x 20

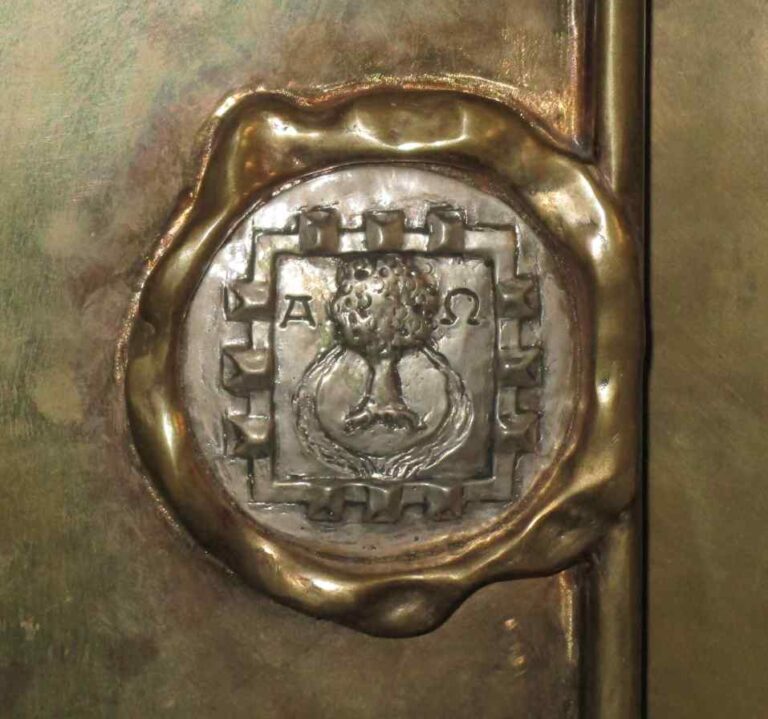

Tabernakel aus der Oberschwabenklinik Westallgäu-Krankenhaus Wangen (um 1950)

Tabernakel heißt in der lateinischen Sprache „Hütte“ oder „Zelt“. Diese Hütte oder dieses Zelt kann man sich bei der äußeren Form eines Tabernakels gut vorstellen, welcher sich in der Krankenhauskapelle der Oberschwabenkrankenhaus Westallgäu-Klinikum Wangen (Allgäu) befindet, dort im dritten Geschoss des Hauptbaus. Die Kapelle wird von verschiedenen Konfessionen genutzt, der

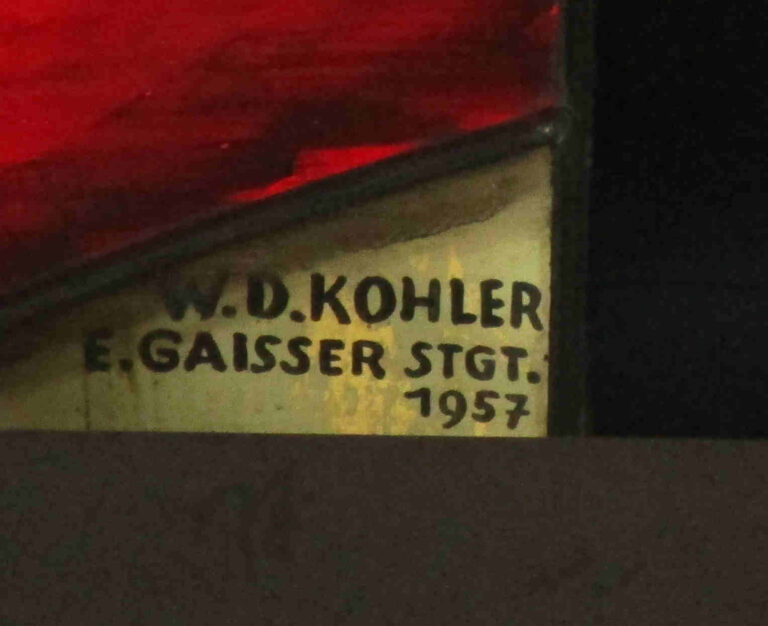

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Panoramafenster der evangelischen Christuskirche in Kleinglattbach (1959)

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985), obwohl kein Architekt, war dann in Neubauprojekte eingebunden, wenn großformatige Fenster integriert werden sollten. So war es der Fall bei der evangelischen Kirche von Kleinglattbach bei Vaihingen, die zwischen Juni 1958 und November 1959 errichtet wurde. Direkt

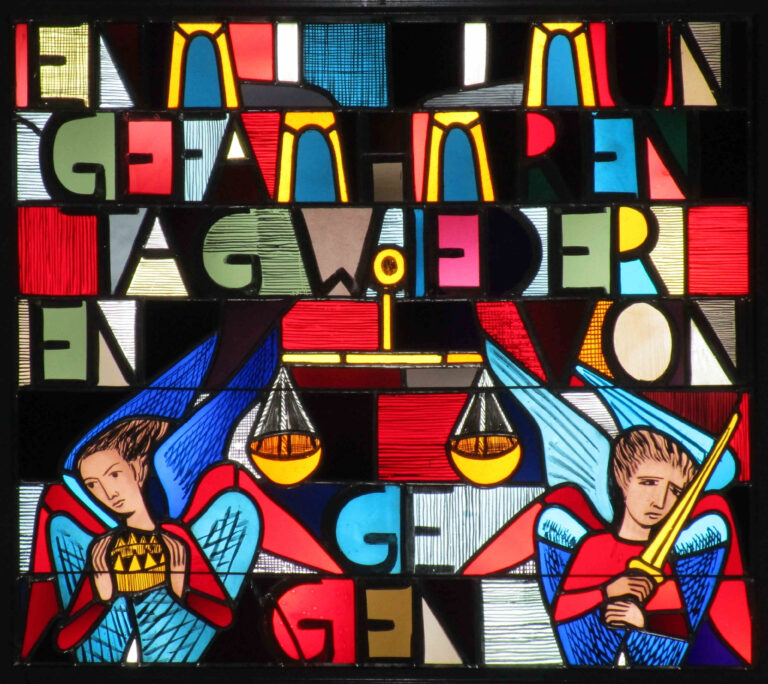

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): evangelische Kirche von Heselwangen-Balingen (1957)

In den 1950er Jahren war der Maler und Glasgestalter Wolf-Dieter Kohler (1928-1985) für viele Kirchen der schwäbischen Alb tätig, so auch in Heselwangen bei Balingen. Hier war ein neu geschaffenes, tiefliegendes Apsisfenster zu gestalten. Kohler entschied sich für zwei Bildelemente,

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): evangelische Trinitatiskirche von Pfitzingen (1957)

Als Wolf-Dieter Kohler (1928-1985) den Auftrag für die neue Chorraumgestaltung der 1858 errichteten evangelischen Kirche von Pfitzingen (Main-Tauber-Kreis) erhielt, konnte der Künstler auf ein Dutzend Darstellungen des Motivs „Himmlisches Jerusalem“ zurückblicken. Diese waren jedoch alle in Glas gearbeitet, fast immer

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Chorfenster der Stuttgarter Leonhardskirche (1957)

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985) hat schon zu Beginn der 1950er Jahren die Tore und Häuser des Himmlischen Jerusalem mit Schraffuren plastisch ausgestaltet: eine kleinteilige Arbeit, die viele Tage Zeit kostete. Sinn und Zweck ist nicht allein, die Bauten realistischer aussehen zu

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Brenzer Galluskirche (1966)

Die Galluskirche in Brenz (Brenz an der Brenz am Rande der Schwäbischen Alb) zählt zu den ältesten Kirchenbauten Süddeutschlands. So wie heute (2022) sah die Kirche nicht immer aus. Im Kern handelt es sich noch um eine dreischiffige Säulenbasilika aus

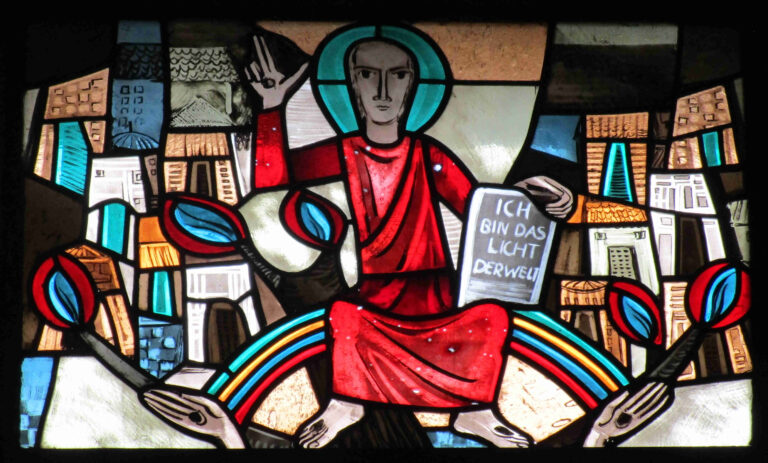

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): evangelische Martinskirche in Affalterbach (1957)

Auch in der Kirche von Affalterbach hält Christus ein Buch, auf welchem steht: „Ich bin das Licht der Welt“. Dieses Buch, das Buch des Lebens, beinhaltet eigentlich die Namen der Geretteten, Kohler setzt hier in künstlerischer Freiheit ein Zitat aus

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.