LETZTER BEITRAG

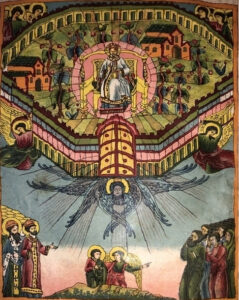

„Das Leben und der Bericht über Wunder des heiligen Basilius sowie der Vision seines Schülers Gregors“ aus Moskau (1912)

„Das Leben und der Bericht über Wunder des heiligen Basilius sowie der Vision seines Schülers Gregors“ erschien 1912 in Moskau. Es war ein Projekt der christlichen Druckerei des Preobraschenski-Almosenhaus, dem spirituellen Zentrum der altgläubigen Kultur

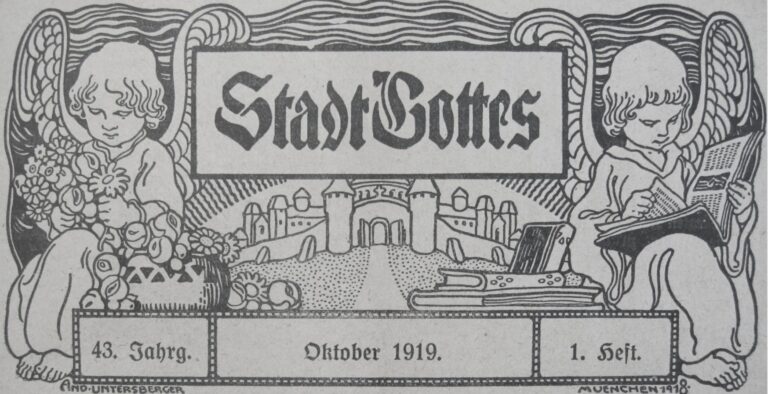

Andreas Untersberger (1874-1944): Vignette (1918)

1918 entwarf Andreas Untersberger (1874-1944) in seinem Münchner Atelier eine einfarbige Vignette, im Auftrag für die Zeitschrift „Stadt Gottes“, für die er regelmäßig Zeichnungen erstellte. Die neue Vignette (links unten signiert) wurde dann erstmals zum Oktober im ersten Heft des neuen 43. Jahrgangs 1919 auf Seite 3 veröffentlicht. Es ist

Viktor von der Forst (1901-1941): St. Antonius Abt in Vreden-Ammeloe (1931)

Die römisch-katholische Kirche St. Antonius Abt befindet sich in Ammeloe bei Vreden im Münsterland. Die mächtige Hallenkirche mit vier Jochen wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Backstein errichtet, schon damals überdimensioniert für das landwirtschaftlich geprägte Dorf. Hier schuf der Krefelder Glasmaler Viktor von der Forst (1901-1941), Sohn des

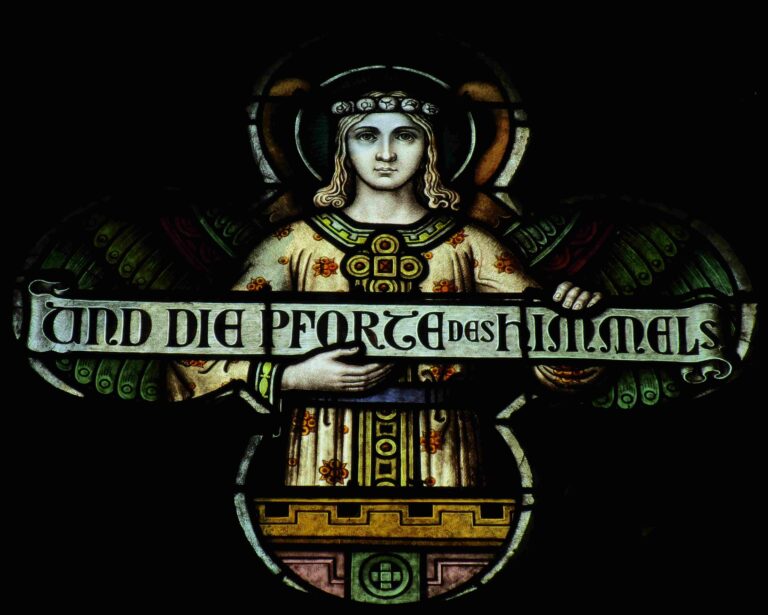

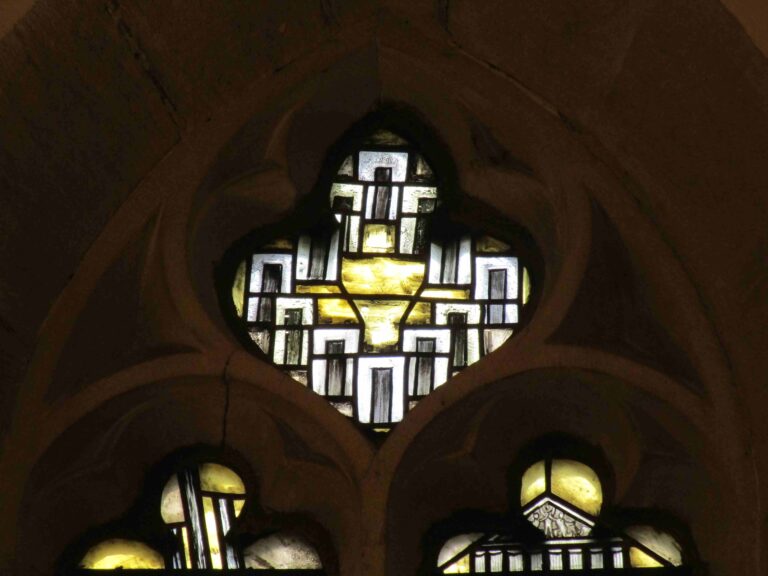

Himmelspforten aus St. Remaklus in Waldorf (1949)

Nach dem zweiten verlorenen Weltkrieg modernisierte sich in Deutschland die Sakralkultur, was man bei folgendem Beispiel aus dem Saarland feststellen kann: Die lateinischen Beschriftungen waren abgeschafft, jetzt hatte das Trierer Bistum die deutsche Sprache zugelassen, oder verzichtete inzwischen ganz auf eine Beschriftung auf diesen Glasmalereien. Sie stammen aus dem Kirchenschiff

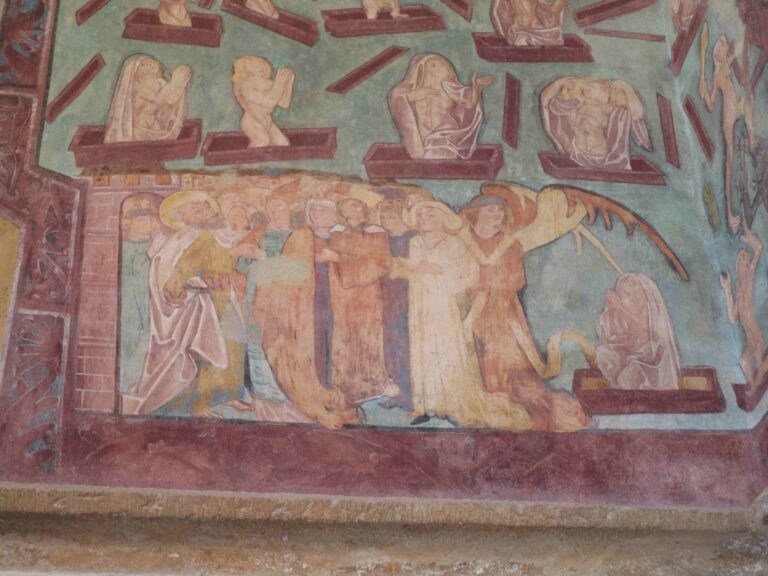

Fresken der Thomas-Kapelle (San Tumasgiu) in Pastoreccia (um 1500)

Auf Korsika hat sich neben der Ausmalung von Santa Maria Assunta in Furiani (Ende 15. Jh.) noch eine weitere Variante der Malerei mit dem Himmlischen Jerusalem erhalten. Es handelt sich um die Chormalerei der Thomas-Kapelle (San Tumasgiu) in Pastoreccia (Pastureccia). Sie entstand vermutlich um 1500, wurde aber schon nach zwei

Meister von Schöder: Spätmittelalterliche Himmelspforte aus der Nikolauskirche in Bad Gastein (um 1460)

In Bad Gastein (Bundesland Salzburg) findet sich an einer südöstlichen Ecke des Schiffes der römisch-katholischen Nikolauskirche eine Weltgerichtsdarstellung. Sie ist von etwa 1460, als der Ort noch kein Wintersportzentrum und kein Bad war, sondern eine Ansammlung größerer landwirtschaftlicher Gehöfte und einiger Herbergen im Zusammenhang mit dem Alpenpaß nach Kärnten. Dies

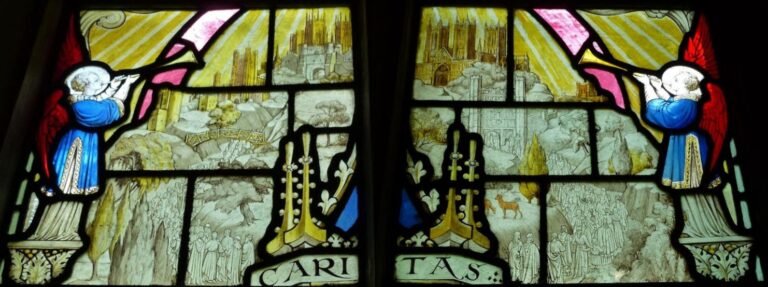

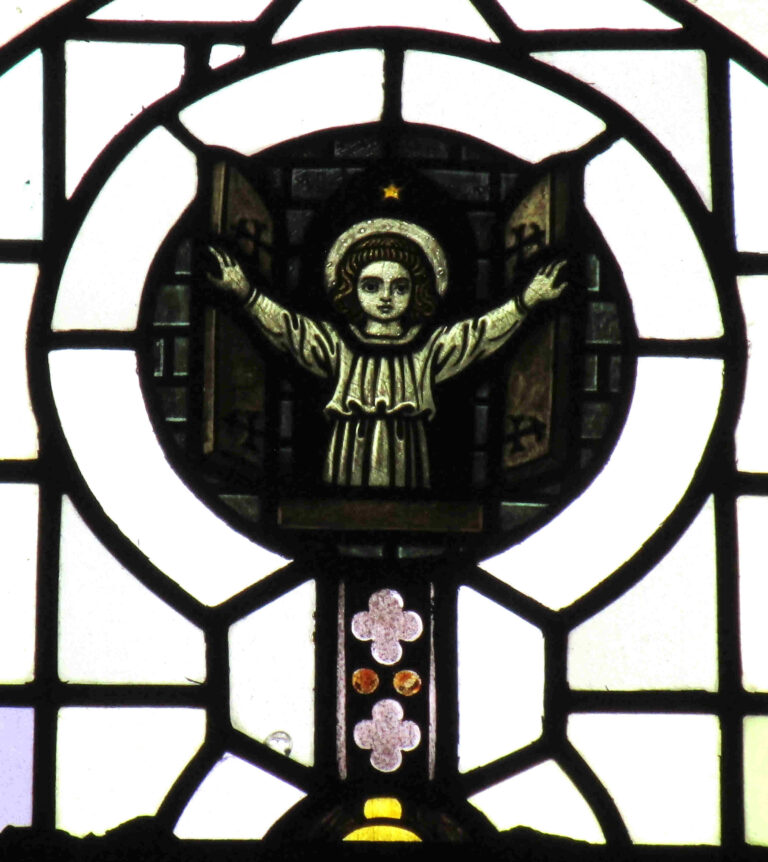

Archibald K. Nicholson (1871-1937), Gerald Edward Roberts Smith (1883-1959): Dorfkirche Little Missenden (1941)

Der Glaskünstler Archibald K. Nicholson (1871-1937) hat am Ende seiner Karriere nochmals ein Himmlisches Jerusalem entworfen, diesmal zusammen mit seinem Schüler, Kollegen und Nachfolger Gerald Edward Roberts Smith (1883-1959). Sie elaborierten in den 1930er Jahren gemeinsam an einem Doppelfenster, das aus finanziellen Gründen erst 1941 hergestellt und von Smith in

Kalkmalerei aus Rymättylän in Finnland (um 1510)

In Finnland ist die Zahl der erhaltenen Wandmalereien aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit überschaubar, was nicht allein an dem rauen Klima liegt, sondern vor allem daran, dass diese Region damals viel weniger besiedelt war als beispielsweise Flandern oder Böhmen. Ein Wandfresko findet man in der Steinkirche der Gemeinde

Meister von Schöder: Spätmittelalterliche Himmelspforte aus St. Bartholomä in Hohentauern (1492)

Inzwischen wurde ein weiteres Himmlisches Jerusalem dem Meister von Schöder zugewiesen. Es geht um spätgotische Fresken aus St. Bartholomä in dem Gebirgsort Hohentauern. Mit über 1.2000 Metern über dem Meeresspiegel dürfte es eines der höchstgelegenen mittelalterlichen Weltgerichte am Originalstandort sein. Die vom Admonter Stift aus beauftragten Malereien entstanden 1492 im

Bernhard Kraus (1867-1935): Ss. Fabian und Sebastian in Osterwick (1922)

Unmittelbar nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg war in Deutschland kaum Geld für teure Kirchenausstattungen vorhanden. Umso bemerkenswerter ist die Ausnahme der römisch-katholischen Kirche Ss. Fabian und Sebastian im Ortsteil Osterwick in Rosendahl im Kreis Coesfeld (Münsterland). Dort lebte nochmals der Historismus auf, nach Entwürfen, die nachweislich noch aus der Vorkriegszeit

Bernhard Kraus (1867-1935): St. Kilian in Iserlohn-Letmathe (1917)

Auch im Sauerland war Bernhard Kraus (1867-1935), der seine Glasmanufaktur in Mainz betrieb, aktiv. Mitten im Ersten Weltkrieg erhielt er vom Paderborner Bistum den Auftrag für mehrere Glasarbeiten für die römisch-katholische Hauptkirche St. Kilian in Iserlohn-Letmathe, seiner Größe wegen auch „Kiliansdom“ oder „Lennedom“ genannt. Die Arbeiten wurden dann 1917 ausgeführt,

Bernhard Kraus (1867-1935): St. Ludger in Selm (1908)

Der Künstler Bernhard Kraus (1867-1935), gebürtig aus Offenbach, war am Ende des Kaiserreichs vor allem als traditioneller historistischer Glasmaler gefragt. Als Katholik aus dem Bistum Mainz arbeitete er überwiegend für römisch-katholische Kirchen und Kapellen seines Bistums. Im Gegensatz zu anderen seiner Kollegen, wie Friedrich Stummel (1850-1919), Adolf Quensen (1851-1911) oder

Grete Bardenheuer (1908-1993): Wandteppiche aus St. Antonius in Geisecke (1975)

Die römisch-katholische Kirche St. Antonius befindet sich in Geisecke, einem Ortsteil von Schwerte im südöstlichen Ruhrgebiet, direkt an dem Fluss Ruhr, der der Region seinen Namen gab. Den kleinen Altarraum der ungewöhnlichen Kirche aus den 1930er Jahren schmückt eine ungewöhnliche Textilarbeit (465 x 260 Zentimeter). Ein hell gehaltener Wandbehang zeigt

Pascual Olivares y Argote: Ölgemälde „Maria Immaculata“ aus Cuzco (1811)

Um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert war es in Neuspanien populär, die Symbole der Lauretanischen Litanei in einem kolonialen Lokalstil wiederzugeben. Meist waren es namentlich nicht bekannte Meister, von denen wir Beispiele aus dem Dallas Museum of Art und aus mehreren Privatsammlungen kennen. Etwas anderes ist es bei

Radapokalypse Biblia picta aus Böhmen (1325-1349)

Radapokalypsen gab es bei Wandmalereien oder bei Radleuchtern vor allem in der Romanik häufiger, aber als Buchillustrationen sind sie selten. Eine solche Variante kommt aus Prag (Národni Knihovna, Prag, Signatur: MS XXIII C 124) und entstand dort im 14. Jahrhundert, zwischen 1325 und 1349. Es handelt sich um eine umfangreiche

Janice Zmilely: Jenaer Kodex (um 1495)

Im Spätmittelalter war Böhmen eine maßgebliches Zentrum der Miniaturmalerei Mitteleuropas, das bezeugen nicht allein die Radapokalypse aus der Velislai Biblia picta oder eine Weltgerichtsdarstellung von 1441, sondern auch eine Miniatur aus dem Jenaer Kodex (tschechisch Jenský kodex, früher auch als Jenaer Hussitenkodex bezeichnet). Er befand sich früher in der Universitätsbibliothek

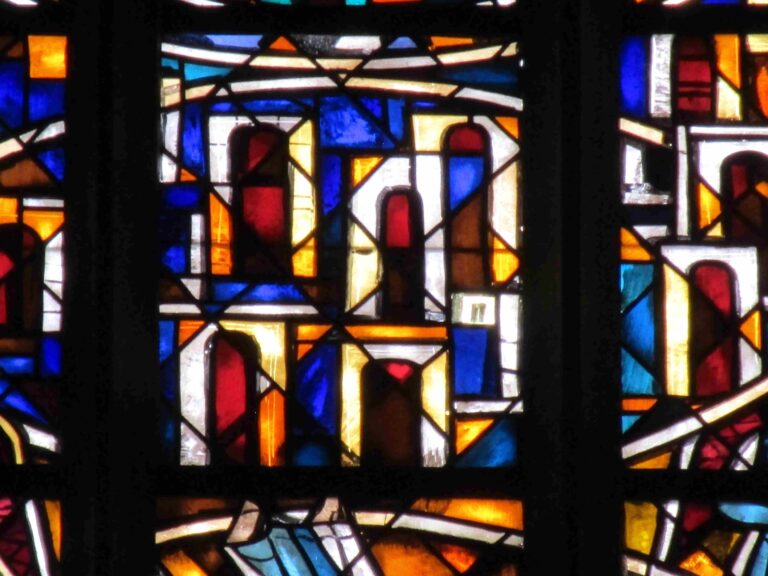

Rudolf Yelin (1902-1991): zentrales Chorfenster der Stadtkirche Leonberg (1964)

Die umfangreiche Neuverglasung des gesamten Chorbereiches der evangelischen Stadtkirche von Leonberg war 1963/64einer der bislang wichtigsten Aufträge und Aufgaben, mit der Rudolf Yelin (1902-1991) Anfang der 1960er Jahre beauftragt wurde. Nach anfänglichen Schwierigkeiten – erst war die Finanzierung des Ausbaus der

Stadtkirche Johannes der Täufer in Rain am Lech: Wandmalerei mit Weltgericht (um 1525)

Im Inneren besitzt die Kirche Johannes der Täufer in Rain am Lech heute wieder zahlreiche Fresken, die einen Kontrast zur hellen weißen Wandfarbe bilden. Diese sind über einen längeren Zeitraum in die Kirche gekommen. Nachdem um 1480 das gotische Langhaus

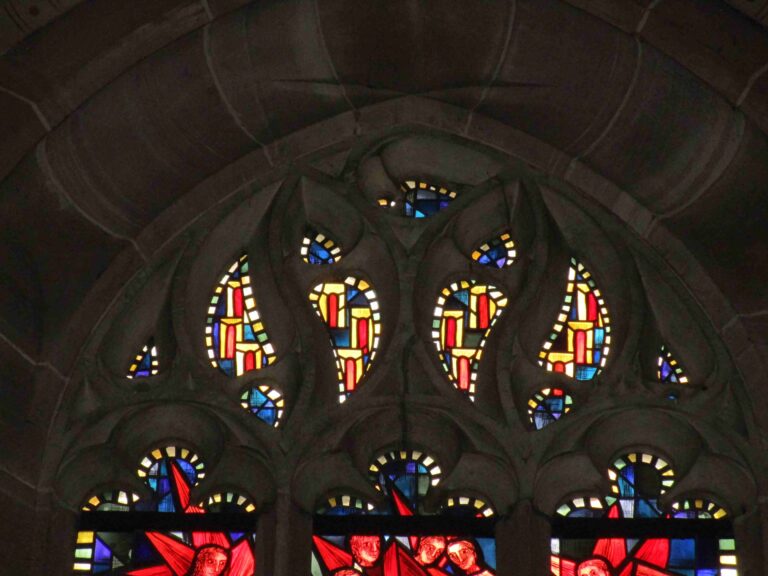

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Chorfenster der Marienkapelle in Hirsau (1970)

Ende der 1960er Jahre sollte die Marienkapelle in Hirsau mit drei Fenstern im Chorbereich neu ausgestaltet werden. Die Kapelle auf dem ehemaligen Klostergelände, umgeben von malerischen Ruinen, wurde bereits seit dem 18. Jahrhundert als evangelische Pfarrkirche des Ortes genutzt. Der

Franz Rickert (1904-1991): Jerusalemsradleuchter der Pfarrkirche St. Laurentius in Roßtal (1955)

1826 stiftete Paulus Fischhaber, ein wohlhabender Gastwirt, seiner evangelischen Kirche von Roßtal bei Nürnberg einen Kronleuchter. Wie dieser ausgesehen hat, ist nicht bekannt. Vielleicht handelte es sich bereits um einen Jerusalemsradleuchter, denn einen solchen findet man heute in der mittelfränkischen

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): St. Bernhardskirche in Göppingen-Holzheim (1977)

An den Städten der Fils findet man in zahlreichen evangelischen Kirchen Glasfenster, die das Himmlische Jerusalem zeigen, darunter auch solche von Wolf-Dieter Kohler. Neben der Oberhofenkirche im Norden von Göppingen ist dies ebenso im Ortsteil Holzheim im Süden der Fall.

Paramentenwerkstatt Stuttgart: Altarparament der evangelischen Kirche von Zell (um 1975)

Vor einem violetten Hintergrund reihen sich zwölf Tore aneinander und verdecken sich teilweise – eine gängige Darstellungsweise für Paramente aus dem süddeutschen Bereich, etwa auf einem Parament von Helmut Münch (um 1990) oder auf einem solchen von Heinz Giebeler (um

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.