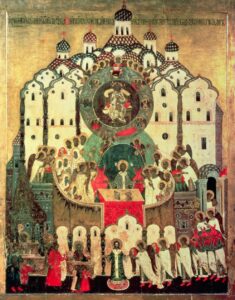

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

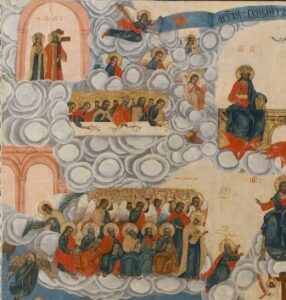

Mikhail Vasilevich Nesterov: „Der Erlöser auf dem Thron“ (1905)

LETZTER BEITRAG

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Diese Temperamalerei auf goldenem Hintergrund hat den Titel „Die Versammlung der Engel“ und wird der russischen Schule der Ikonenmalerei zugerechnet. Sie zeigt eine Art himmlische Liturgie, bei der Engel und Heilige um Christus auf seinem

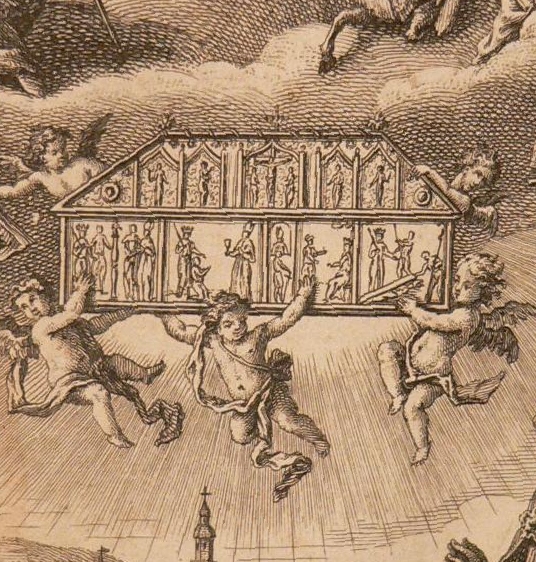

Joseph Klauber (1710-1768) und Johann Klauber (1712-1787): Klostergründung von Radolfzell (um 1745)

Die Brüder Joseph (1710-1768) und Johann Klauber (1712-1787) zählten nicht nur in Augsburg im 18. Jahrhundert zu den führenden Künstlern, sondern sie operierten über die Landesgrenzen Bayerns hinaus – sie waren international anerkannte Künstler, die ein Netzwerk mit Agenturen unterhielten, das vom katholischen Polen bis zum katholischen Spanien ging. Während

Franz Dewald (1911-1990): Glaswand von St. Michael in Viernheim (1956)

Der Bau von St. Michael in der nördlichen Vorstadt von Viernheim (Baden bei Karlsruhe) war Mitte der 1950er Jahre ein ambitioniertes Projekt der römisch-katholischen Kirche, mit einem Campanile, Pfarrheim, einer Kindertagesstätte und Kirche mit Empore aus heutiger Sicht überdimensioniert, zumal die in unmittelbarer Nähe liegende Apostelkirche für die Versorgung ausgereicht

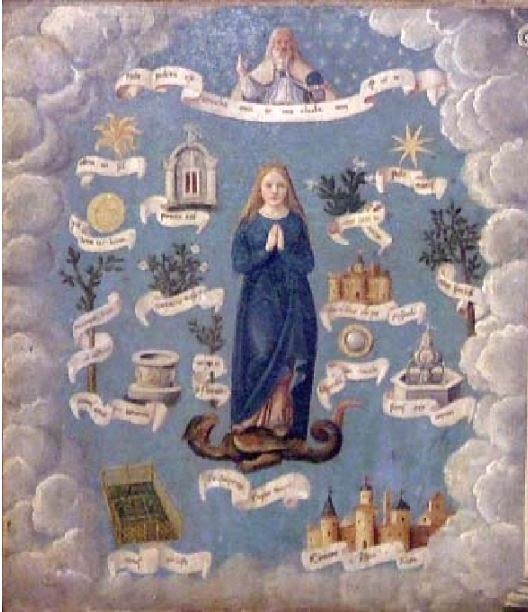

Pedro de Villafranca y Malagón (circa 1615-1684): Marienerscheinung von Alcantara (um 1675)

Bei diesem Kupferstich, der die Lauretanische Litanei zeigt, handelt es sich um eine Arbeit von de Villafranca – so ist es auf dem Frontispiz unten rechts in Latein angegeben. Man findet diesen Stich in der „Bullarium Ordinis Militiae de Alcantara“, welche von Ignacio José Ortega y Cotes, Pedro Ortega Zuñiga

Marko Ivan Rupnik (geb. 1954): Mosaikgestaltung in der Kapelle Redemptoris Mater (1996)

Es ist erstaunlich: Viele Jahrhunderte, ja fast zwei Jahrtausende, kam der Vatikan ohne repräsentative Darstellungen des Himmlischen Jerusalem aus. Gleiches gilt übrigens auch für die Exilzeit der römisch-katholischen Kirche in Avignon, wo bei der reichhaltigen Ausschmückung des dortigen Papstpalastes das Neue Jerusalem offensichtlich kein Thema war. Erst mit dem Mosaik

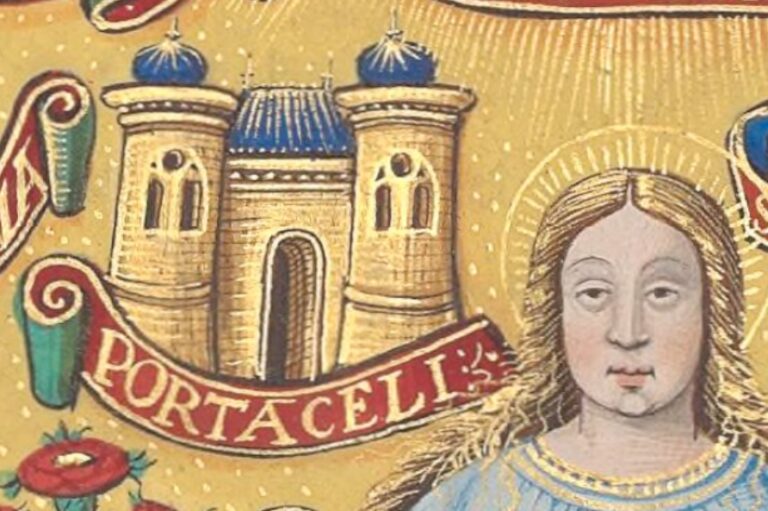

Taylor MS. 7: Französisches Stundenbuch (um 1530)

Diese Darstellung der Maria Immaculata ist etwa 1530 entstanden. In ihr zeigen sich Einflüsse einer ganzen Reihe von jüngeren Arbeiten. So findet sich um das Bild auf fol. 97r mit der Marienfigur ein goldener Rahmen mit Stilmerkmalen der Frührenaissance. Hier wird der Rahmen selbst zur Architektur: Ein Torbogen entsteht, durch

Umkreis des Jean Pichore: Stundenbücher (1530 und 1535)

Das Walters Art Museum (Baltimore, Maryland, USA) besitzt ein frühes Stundenbuch, dessen Entstehung das Museum auf 1530 datiert. Es wäre damit also genau im gleichen Zeitraum entstanden wie das Stundenbuch MS Latin 1175 oder die Glasmalereien von Saint-Étienne in Thillaye oder Saint-Médard in Baugy. Das Stundenbuch, um welches es hier

MS HM 1124: Stundenbuch (um 1515)

Man kann, um die Miniaturen der Maria Immaculata etwas zu ordnen, drei Hauptgruppen unterscheiden: Miniaturen mit einem überwiegend goldenem Hintergrund (etwa MS Latin 1175 oder MS Latin 10563), mit einem roten Hintergrund (MS 92.83) oder mit einem blauen Hintergrund. Die Gründe für diese Farbwahl ist nachvollziehbar: Gold steht für göttliches

Stundenbuch-Einzelblatt (angeblich um 1520)

In der Vielzahl der Lauretanischen Litaneien sticht diese Arbeit besonders hervor, schon dadurch, dass sie überwiegend in einem kräftigen roten Farbton gehalten ist. Der Aufbau mit der stehenden Marienfigur und den sie umgebenden Symbolen ist ähnlich wie auf den Fassungen seit Thielman Kervers. Betrachtet man die zeichnerische Ausgestaltung jedoch genauer,

Stundenbuch MS Richardson 10 (um 1515)

Der Lauretanischen Litanei in der Fassung von Thielman Kerver war ein großer Erfolg beschieden; von den zahlreichen Kopien werden sich nicht alle erhalten haben. Eine jedenfalls entstand um 1515 und ist heute als MS Richardson 10 Teil der Houghton Library in Cambridge. Ihr Titel ist „Horae beatae Mariae virginis“. Entstanden

MS Latin 1175: Französisches Stundenbuch (um 1530)

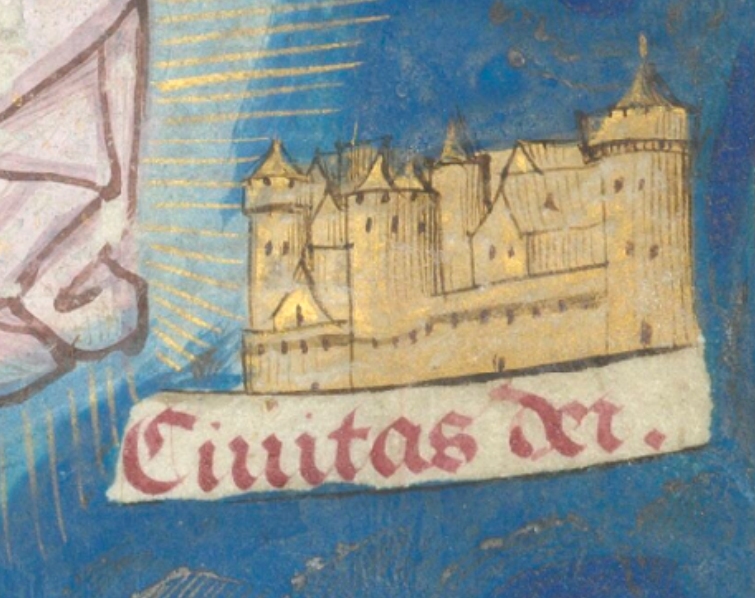

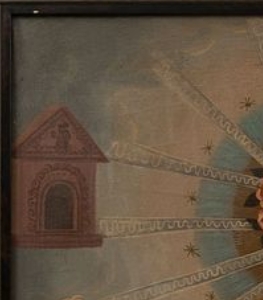

In spätmittelalterlichen Stundenbüchern gab es drei Bildtypen, die das Neue Jerusalem visuell präsentieren: Entweder in Form von Monatsblättern als Kalender, oder auf Weltgerichten (Jerusalem links gegenüber der Hölle) oder auf Darstellungen der Lauretanischen Litanei, wo die Porta Coeli und die Civitas Dei das Neue Jerusalem pars pro toto markieren. Die

MS Latin 1391: „Horae et preces Annae de Rohan“ (um 1500)

Um 1515 war die Darstellung der Maria Immaculata mit einer Auswahl ihrer Symbole das große Thema, vor allem in Frankreich. Es gab das Motiv bald als Relief in Stein (Blot l’Église, Nogent-Sur-Seine, Montdidier), in Glas auf Kirchenfenstern (in Crouy sur Ourcq, Montdauphin, Roberval) und in Stundenbüchern als Miniatur. Früher noch

Andachtskarte aus Palermo (um 1800)

Nach einer letzten großen Welle von Ölmalereien der Maria Immaculata im späten 18. Jahrhundert, getragen von Meistern wie José de Ibarra, Manuel Cerna, Manuel de Samaniego oder Juan de Miranda kam es Anfang des 19. Jahrhunderts zu einer Krise: Aufgrund der politischen und ökonomischen Umstände kam es zu einem Rückgang

Ortensio Bruni: U-Immaculata aus San Gregorio in Atri di Cascia (18. Jh.)

Innerhalb der Vielzahl von Immaculata-Ölmalereien lässt sich eine spezifische Untergruppe ausmachen. Bei dieser Gruppe ist die Marienfigur klar durch ein Wolkenband abgegrenzt von den sie umgebenden Symbolen. Die Umrisse dieses Bandes ergeben den Buchstaben „U“, und solche U-Madonnen lassen sich in schon im 17. Jahrhundert nachweisen, etwa von dem italienischen

Theodor Galle (1571-1633): „Tota Pulchra“ (um 1600)

Theodor Galle (1571-1633) war ein Kupferstecher des Frühbarock, der aus einer niederländischen Künstlerfamilie stammte: Er war der Sohn des Zeichners Philippus Galle und der Bruder von Cornelius Galle d. Ä., dem erfolgreichsten Kupferstecher dieser Familie. Theodor Galle machte erst eine Lehre bei seinem Vater, hielt sich dann in Rom auf

Anonyme Darstellungen der Maria Immaculata (20. und 21. Jh.)

Das 20. Jahrhundert war keine große Zeit der Maria-Immaculata-Darstellungen mehr – man findet eigentlich Nichts, was es nicht schon im 17., 18. oder 19. Jahrhundert gegeben hat. Die Klöster und Kirchen waren inzwischen ausreichend mit diesem Bildmotiv ausgestattet, so dass sich der Bedarf verschob. Die wenigen anonym entstandenen Arbeiten wurden

Umkreis des Antonio Palomino (1655-1726): Ölmalerei der Maria Immaculata (um 1697)

Antonio Palomino (mit vollem Namen Acisclo Antonio Palomino de Castro y Velasco, 1655-1726) war ein spanischer Maler, der heute noch in der Wissenschaft als Kunsttheoretiker etwas bekannter ist (sein Band „El Museo Pictórico y Escala Óptica“ gilt als eine der

Girolamo da Santacroce (um 1480-1556): Ölmalerei der Maria Immaculata (1535)

Die in Frankreich sich im späten Mittelalter herausgebildete Darstellungsweise der Lauretanischen Litanei verbreitete sich schnell im ganzen katholischen Europa. Ein frühes Beispiel ist eine Malerei auf der Predella des Hauptaltars der Kirche Mariä Verkündigung in Košljun. Košljun ist eine kleine

Gregorio Forstman: Kupferstich einer Marienerscheinung (1660)

Diego Jarava (auch Xarva) del Castillo, ein Verfasser theologischer Schriften der späten Gegenreformation, veröffentlichte im Jahr 1660 „Triunfos gozosos de Maria Sacratissima concebida, santa, pura, limpia y sin mancha de pecado original“, eine enthusiastische Lobeshymne auf Maria, die in Madrid

Juan Bautista Vázquez d. Ä. (1510-1588), Melchor Turín: Schnitzereien des Hauptretabels der Kirche Santa María in Medina-Sidonia (um 1575)

Es handelt sich bei dieser Darstellung der Maria Immaculata nach der Lauretanischen Litanei um einen Ausschnitt des großen Retabels von Santa María la Coronada der Stadt Medina-Sidonia in Andalusien. Das Kunstwerk aus vergoldeten und polychromen Schnitzereien gilt als eines der

Anonymer Meister: Maria Immaculata als Kastenbild (um 1620)

Was das Himmlische Jerusalem angeht, ist dieses Malerei eine interessante Fassung, deren Anlage, geschweige denn Aussage, man erst Stück für Stück zu fassen vermag. Im mittleren Bildfeld erscheint eine exzellent ausgearbeitete Madonna im blau-roten Sternengewand, die auf einer Mondsichel schwebt.

Hovnatanian Jonathan (1730-1801): Ölgemälde der Maria Immaculata (1750-1800)

Die Familie Hovnatanyan war in Armenien über Jahrhunderte die einflussreichste und vor allem eine verzweigte Künstlerfamilie. Der Nachname leitet sich angeblich von Hovnatan ab, dem armenischen Äquivalent zu Jonathan. Die Wurzeln der Sippe liegen im 17. Jahrhundert im Dorf Shorot

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.