LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

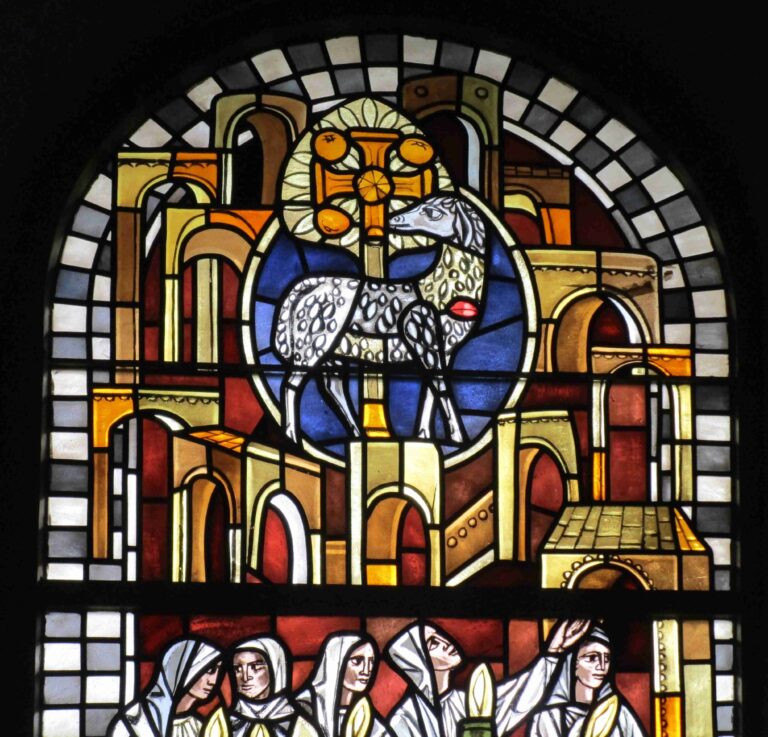

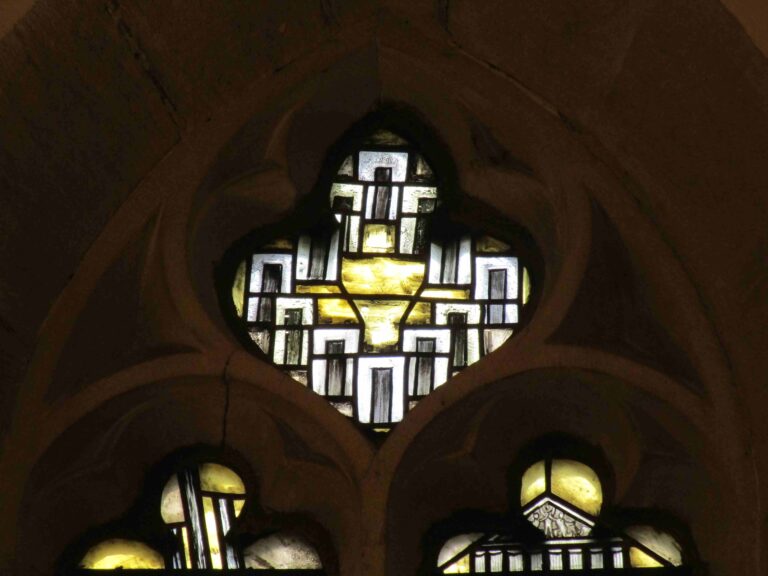

Adolf Valentin Saile (1905-1994): Chorfenster der Ottiliakirche in Hofen (1965)

Hofen ist nicht allein ein Stadtteil von Stuttgart, sondern es gibt in ganz Deutschland Dörfer, Gemeinden und Ortsteile mit diesem Namen, der im Kern andeutet, dass sich am Ort ein Bauernhof, ein Gehöft, befindet oder befand. Dasjenige Hofen bei Bönnigheim ist noch heute von der Landwirtschaft geprägt; das bedeutendste Kunstwerk

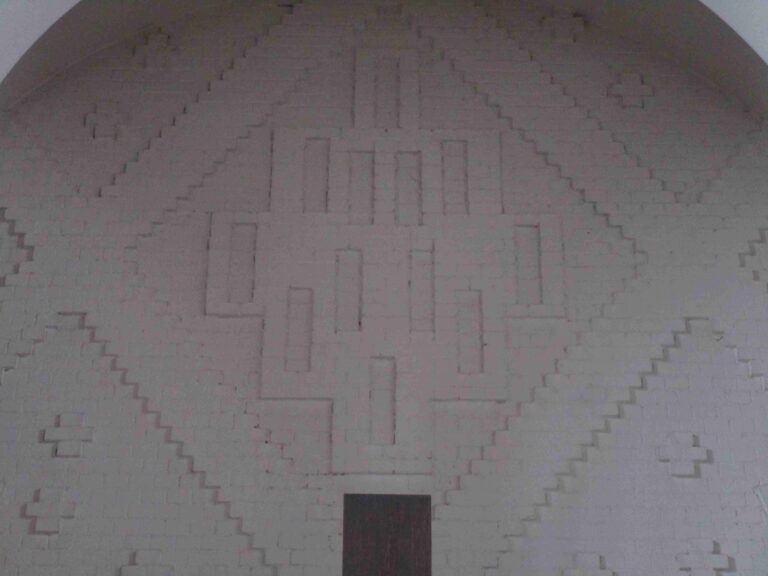

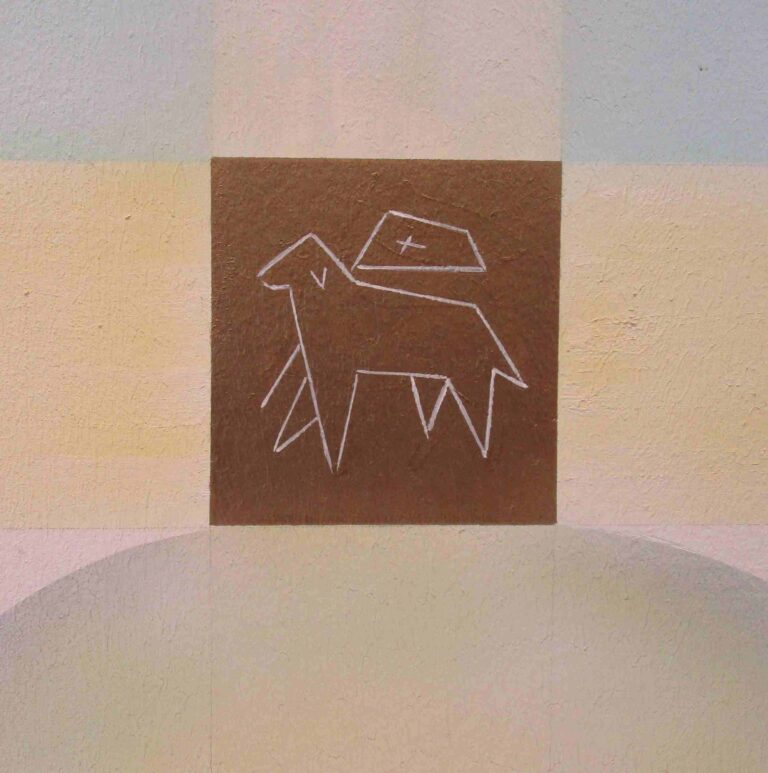

Rudolf Yelin (1902-1991): Altarwand der Martinskirche in Geislingen-Altenstadt (1967)

Von Rudolf Yelin (1902-1991) gibt es eine kleine Serie monochromer Sakralkunstwerke. Anders als seine leuchtenden Buntglasfenster haben diese Werke weniger Beachtung gefunden, viele Beispiele wurden inzwischen abgerissen oder verändert. Überlebt hat – im Originalzustand – neben den Werken in Enzberg (1963) und in Schwenningen am Neckar (1964) auch die Altarwand

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Wandteppich aus Grunbach (1982)

Im Laufe seines Schaffens hat der Stuttgarter Künstler Wolf-Dieter Kohler (1928-1985) mehrere Textilien gestaltet, man schätzt die Zahl der Antependien und Wandteppiche auf etwa 70 Stück. Viele sind inzwischen verloren gegangen oder sind in den Gemeinden nicht mehr in Verwendung, was deutlich macht, dass die Kunst Kohlers in ihrer Zeit

Helmut Münch (1926-2008): Antependium aus der Christuskirche Donauwörth (um 1978)

Die evangelische Christuskirche in Donauwörth wurde 1863 erbaut. Anfang der 1960er Jahre kam es zu baulichen Umgestaltungen, die damals vorhandenen Antependien wurden mit einer speziellen Vorhangschiene hinter dem hölzernen Altar befestigt. Als 1978 die Kirche neu getüncht wurde, hat der damalige Pfarrer sich für neue Antependien entschlossen. Zunächst lieh man

Rudolf Yelin (1902-1991): zentrales Chorfenster der Stadtkirche Leonberg (1964)

Die umfangreiche Neuverglasung des gesamten Chorbereiches der evangelischen Stadtkirche von Leonberg war 1963/64einer der bislang wichtigsten Aufträge und Aufgaben, mit der Rudolf Yelin (1902-1991) Anfang der 1960er Jahre beauftragt wurde. Nach anfänglichen Schwierigkeiten – erst war die Finanzierung des Ausbaus der alten Fenster nicht geklärt, dann musste immer wieder die Arbeit

Stadtkirche Johannes der Täufer in Rain am Lech: Wandmalerei mit Weltgericht (um 1525)

Im Inneren besitzt die Kirche Johannes der Täufer in Rain am Lech heute wieder zahlreiche Fresken, die einen Kontrast zur hellen weißen Wandfarbe bilden. Diese sind über einen längeren Zeitraum in die Kirche gekommen. Nachdem um 1480 das gotische Langhaus fertig war, begann man mit der Ausgestaltung des Inneren mit

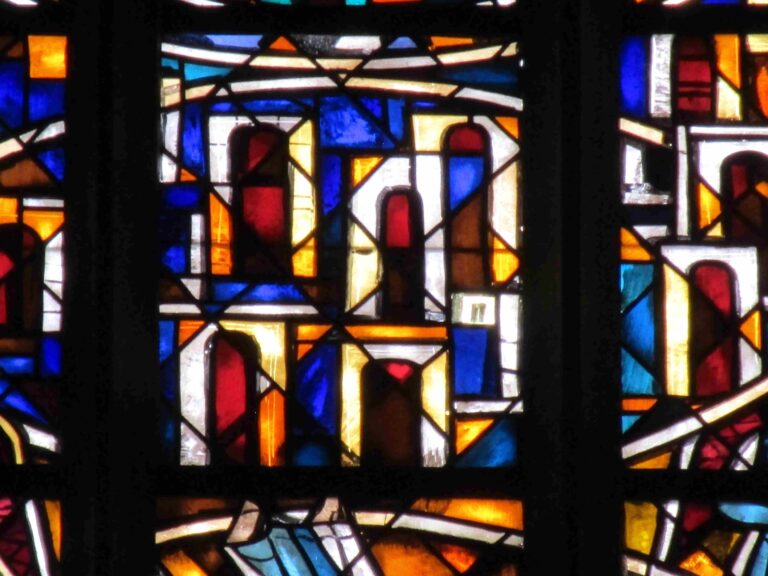

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Chorfenster der Marienkapelle in Hirsau (1970)

Ende der 1960er Jahre sollte die Marienkapelle in Hirsau mit drei Fenstern im Chorbereich neu ausgestaltet werden. Die Kapelle auf dem ehemaligen Klostergelände, umgeben von malerischen Ruinen, wurde bereits seit dem 18. Jahrhundert als evangelische Pfarrkirche des Ortes genutzt. Der Bau mit einer historischen Inneneinrichtung, Wandmalereien und steinernen Ausschmückungen gilt

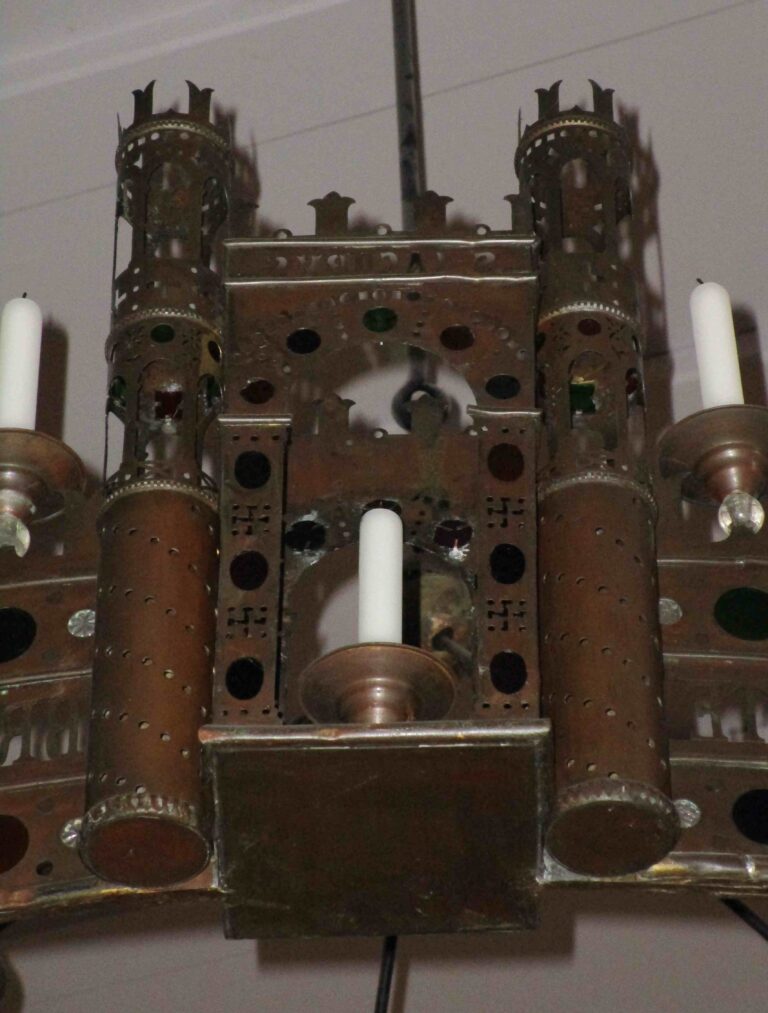

Franz Rickert (1904-1991): Jerusalemsradleuchter der Pfarrkirche St. Laurentius in Roßtal (1955)

1826 stiftete Paulus Fischhaber, ein wohlhabender Gastwirt, seiner evangelischen Kirche von Roßtal bei Nürnberg einen Kronleuchter. Wie dieser ausgesehen hat, ist nicht bekannt. Vielleicht handelte es sich bereits um einen Jerusalemsradleuchter, denn einen solchen findet man heute in der mittelfränkischen Kirche. Der alte Leuchter wurde vermutlich in einem der Weltkriege

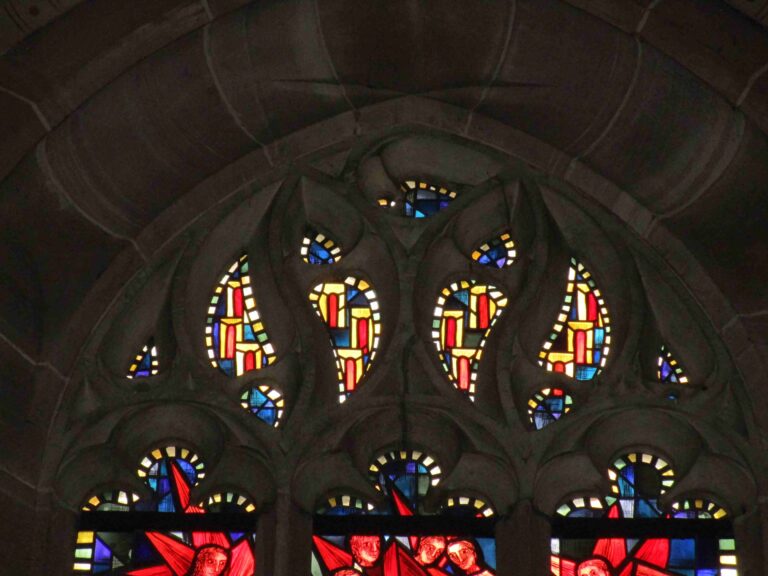

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): St. Bernhardskirche in Göppingen-Holzheim (1977)

An den Städten der Fils findet man in zahlreichen evangelischen Kirchen Glasfenster, die das Himmlische Jerusalem zeigen, darunter auch solche von Wolf-Dieter Kohler. Neben der Oberhofenkirche im Norden von Göppingen ist dies ebenso im Ortsteil Holzheim im Süden der Fall. Im Gegensatz zur Oberhofenkirche ist die Holzheimer Kirche weniger bekannt,

Paramentenwerkstatt Stuttgart: Altarparament der evangelischen Kirche von Zell (um 1975)

Vor einem violetten Hintergrund reihen sich zwölf Tore aneinander und verdecken sich teilweise – eine gängige Darstellungsweise für Paramente aus dem süddeutschen Bereich, etwa auf einem Parament von Helmut Münch (um 1990) oder auf einem solchen von Heinz Giebeler (um 1992). Im Gegensatz zu diesen und anderen Werken bleibt hier

Gerhard Messner (geb. 1948): Altargemälde des Altenzentrums Korntal (1994)

Für das Anfang der 1960er Jahre erbaute Altenzentrum der Brüdergemeinde im pietistisch geprägten Ort Korntal war von Beginn an eine einheitliche künstlerische Ausgestaltung vorgesehen. An verschiedenen Wänden im Haus hat der Grafikdesigner und Maler Gerhard Messner (geb. 1948) aus Trossingen Kunstwerke geschaffen, der familiäre Beziehungen zu dem Ort hatte (signiert

Ferdinand von Quast (1807-1877): Jerusalemsleuchter der evangelischen Kirche von Radensleben (um 1870)

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es in Preußen eine Renaissance der Jerusalems-Radleuchter, man findet sie jetzt in Magdeburg, in Lychen oder in Bromberg – als Vorbild werden immer wieder allgemein die romanischen Leuchter in Hildesheim angeführt, auch im Fall von Radensleben in Brandenburg (Ostprignitz-Ruppin). Der Gutsherr von

Siegfried Assmann (1925-2021): Wandrelief im Gartengelände des Klosters Nütschau (1977)

Macht man einen Spaziergang im Klostergarten von Nütschau, dann kann man, etwas versteckt Nahe des Bildungshauses St. Ansgar, einen Wandschmuck entdecken. Es handelt sich um eine flache Skulptur im Halbrelief, 90 x 90 Zentimeter groß. Von der Schloßstrasse aus ist sie nicht zu sehen, sondern nur von der Gartenseite. Eine

Yngve Lundström (1885-1961): Kirche in Norrfors (1922)

Yngve Lundström (1885-1961) war ein schwedischer Maler, der vor allem im Bereich der Stillleben und der Sakralkunst aktiv gewesen war. Was das Himmlische Jerusalem angeht, ist das Rundfenster der protestantischen Kirche der Kleinstadt Älmhult bekannter. Doch hunderte Kilometer nordwärts, in der Provinz Västerbottens, kann man in der Holzkirche des kleinen

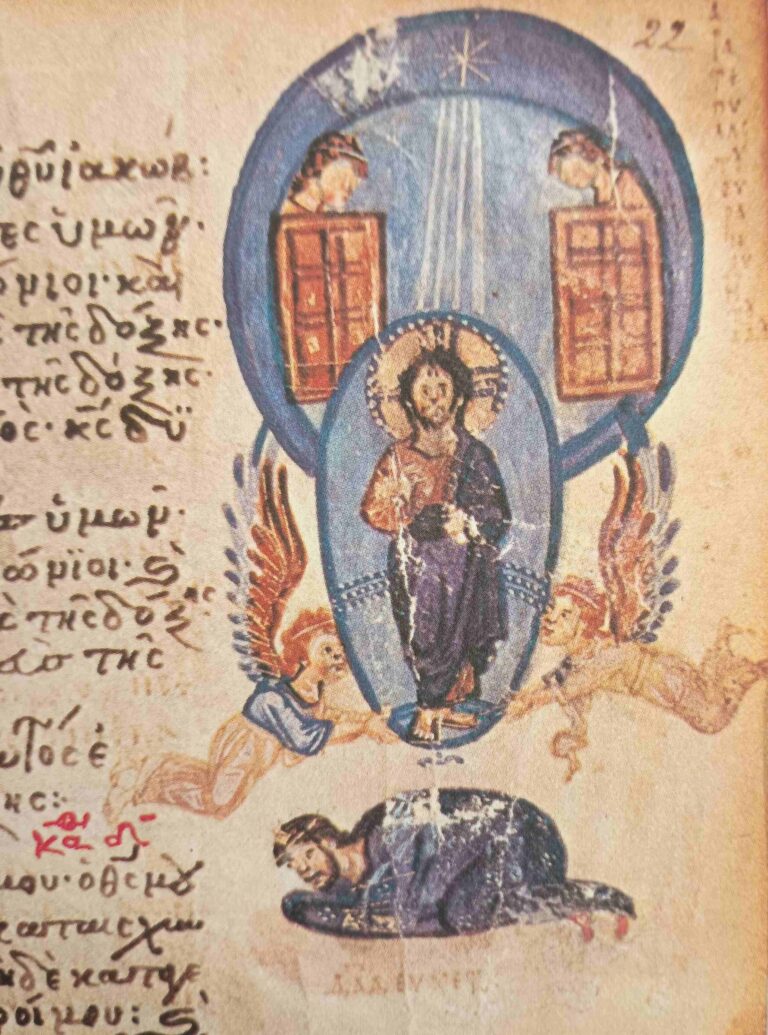

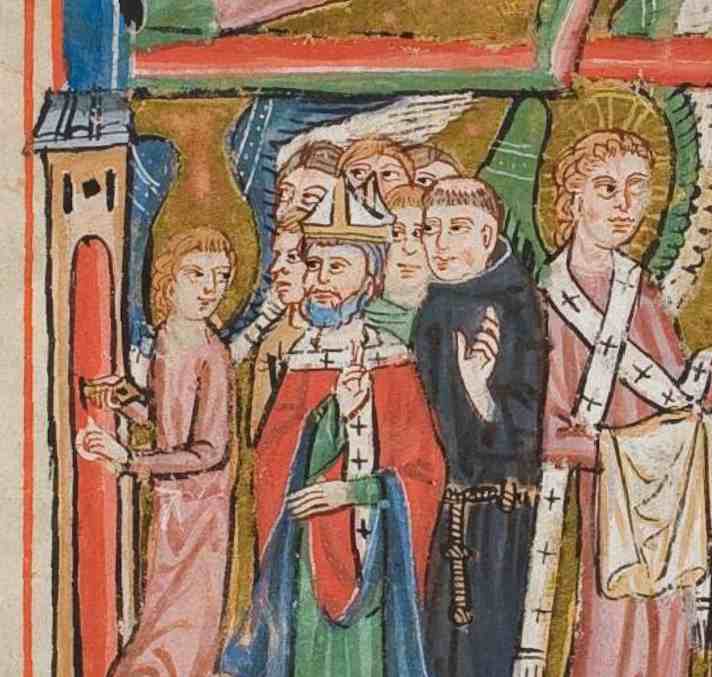

Illustrationen aus dem Chludow-Psalter (um 850)

In einem Psalterium würde man Darstellungen des Himmlischen Jerusalem nicht unbedingt erwarten. In einem solchen Werk sind die Psalter aus dem Alten Testament enthalten, sie Kreisen um das Lob Gottes oder um Klagen über die Last des Daseins, oftmals geht es um den Jerusalemer Tempel oder allgemein um Zion. Dennoch

Weltgericht aus dem „Roten Hamburger Stadtbuch“ (1306)

Mehr als 700 Jahre alt ist das sogenannte „Rote Hamburger Stadtbuch“, welches von 1301 bis 1306 geführt wurde. Es beinhaltet stadtrechtliche Angelegenheiten, vor allem Gesetze der Stadtregierung aus dem 13. Jahrhundert, die hier niederdeutscher Sprache zusammengefasst wurden. Es gilt als

Spanischer Georgs-Retabel (17. Jh.)

Diese frühneuzeitliche Ölmalerei ist ein Teil eines einst größeren Retabels aus einem römisch-katholischen Kloster der Gegend um Valencia. Ein Maler oder die näheren Hintergründe der Entstehung sind nicht bekannt, auch die Echtheit ist nicht verbürgt. Die Tafel hat eine klare

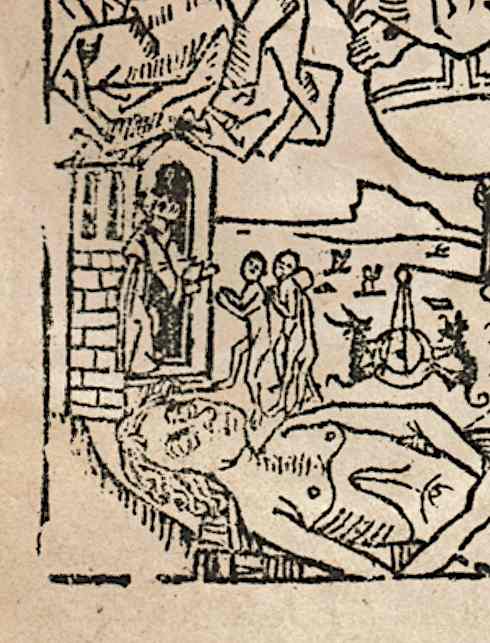

Jean Gerson (1363-1429): „Ars Moriendi“ (1514)

Neben den opulenten Farbsymphonien wie in Stundenbüchern, wo das Neue Jerusalem seine volle Schönheit entfalten konnte, kennt das späte Mittelalter auch das Gegenteil: Extrem einfache, farblose Zeichnungen, die in wenigen Minuten entstanden sind. Dennoch erforderte die Bildkonzeption auch hier Wissen

Hieronymus Bosch (um 1450-1516), Cornelius Cort (1533-1578): „Letztes Gericht“ (um 1555)

Um 1555 wurde erstmals im Verlag des Michiel Snyders das von Cornelius Cort (1533-1578) in Antwerpen gestochene Bild veröffentlicht, welches wahlweise als „Die Endzeit, Himmel und Hölle“ oder kurz „Jüngstes Gericht“ tituliert wird. Um 1600 erschien eine zweite Auflage, was

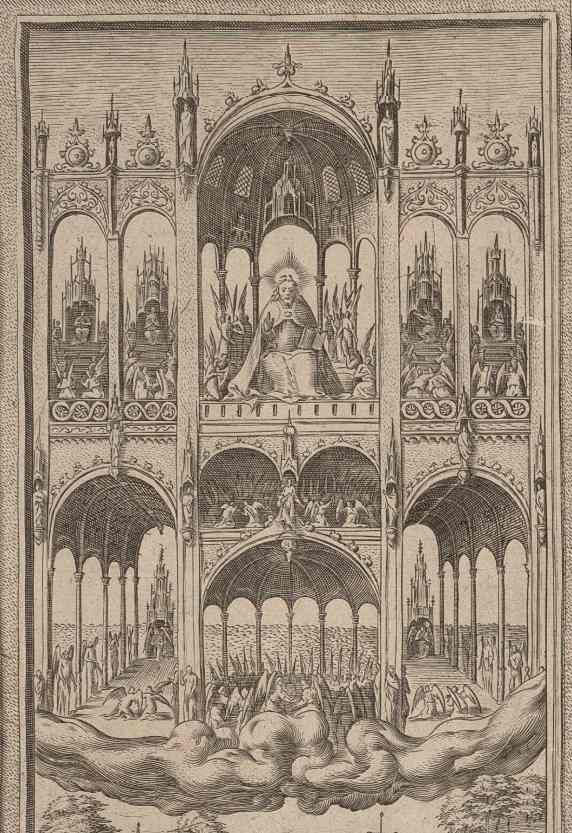

Anonymes Allerheiligenbild (um 1680)

„Die Herrschaft des Himmels“ ist ein anonymes Allerheiligenbild aus dem späten 17. Jahrhundert, einer Zeichnung auf Basis von grauer Tinte. Wir erkennen zunächst eine Stadtmauer, aber in ungewöhnlicher, unrealistischer Ausführung: Links sieht man erst die Hälfte einer klassizistischen Pforte, dann

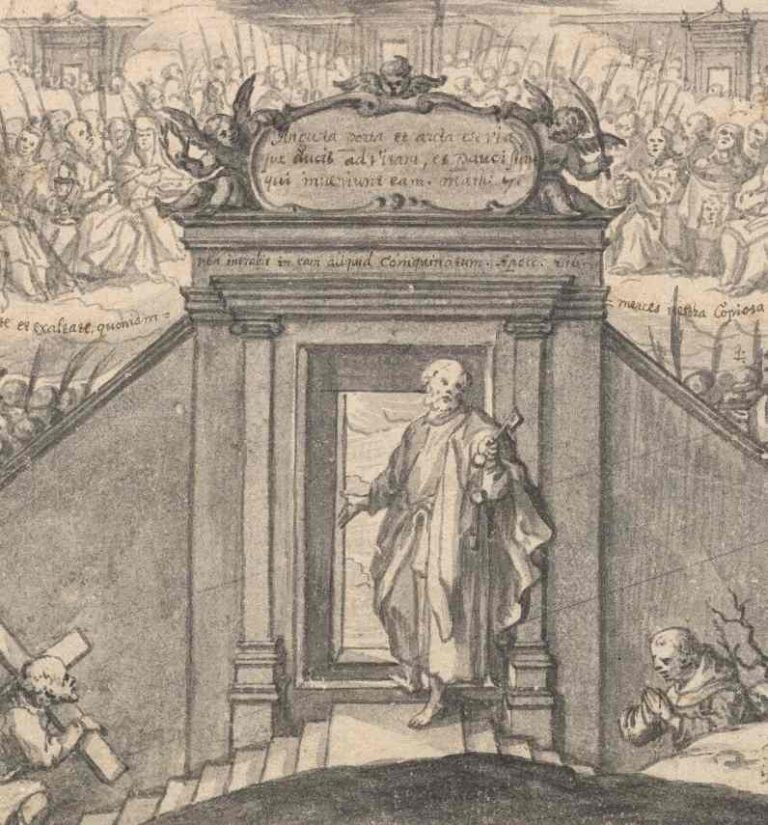

Anton Ginther (1655-1725): „Mater Amoris Et Doloris“ (1711)

Zu sehen ist eine Hand, die aus Wolken heraus mit einem Schlüssel ein Schloss einer Pforte öffnet. Die Hand gehört nicht zu Petrus, dem Himmelspförtner, sondern es ist die Hand Gottes, die seit dem frühen Mittelalter mit der Stadt Gottes

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.