LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Altar von Benoît Gilsoul (1914-2000) aus „Our Lady of Good Counsel“ aus New York (1968)

Ein Hauptaltar mit dem Motiv des Himmlischen Jerusalem befindet sich in „Our Lady of Good Counsel“ (Kirche „Unserer lieben Frau des guten Rates“), einer römisch-katholischen Kirche des Augustinerordens in Staten Island, einem Stadtbezirk von New York (USA). Seit dem Zweiten Vatikanum (1962 bis 1965) sollten alle neu erbauten römisch-katholischen Kirchen

Nancy Salvador: Jerusalem-Banner (1982)

Anfang der 1980er Jahre hatte Nancy Salvador aus Kingston (Kanada) eine Audition und bekam die Worte „New Jerusalem: Let God mold you into the right shaped stone“ durch göttliche Zuweisung innerlich zu hören. Dieses Motto wurde von ihr mittels eines Banners visualisiert, welches auch auf der Homepage der evangelikalen Missionarin

Harold Reitterer (1902-1987): Altarbild Marienkirche in Maurach am Achensee (1983)

Auch in der römisch-katholischen Marienkirche in Maurach am Achensee (Tirol) gibt es ein Altarbild, welches das Neue Jerusalem zeigt. Der Künstler war Harold Reitterer (1902-1987, signiert und datiert rechts unten). Reitterer wurde in Wien geboren und besuchte dort von 1920 bis 1928 die Akademie der Bildenden Künste. Er unternahm dann

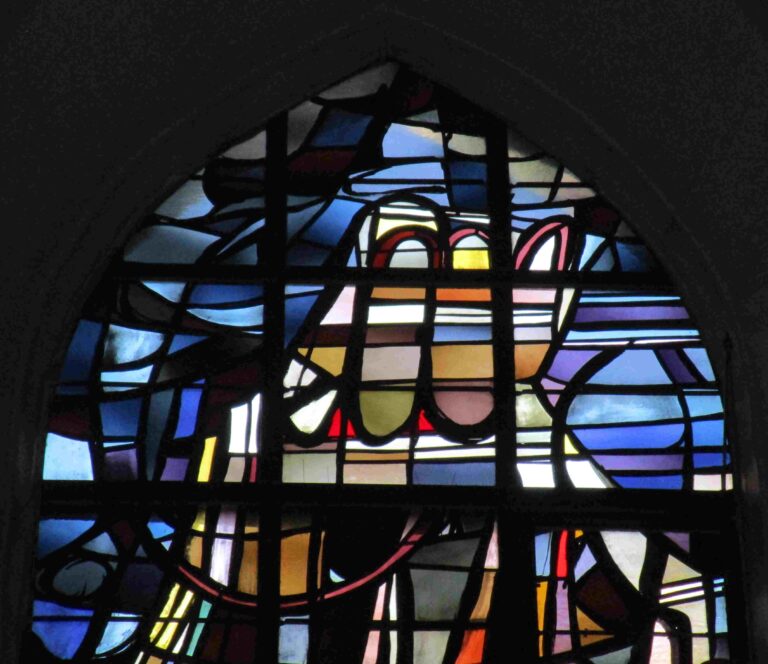

Siegfried Assmann (1925-2021): Fenster des Meldorfer Doms (1964)

Der Meldorfer Dom zeigt im Altarraum auf dem Ostfenster ein Himmlisches Jerusalem. Eigentlich ist es kein richtiger Dom, sondern der korrekte Name des lutherischen Gotteshauses in Meldorf bei Heide lautet Sankt-Johannis-Kirche.Der Künstler war bemüht, den zwölf Toren im oberen Bereich dynamische, expressive und schwungvolle Formen zu geben, die sich gut

Ursula Dethleffs (1933-1994): Fenster der Nikolai-Kirche in Isny (1972)

Ursula Dethleffs (1933-1994) hat in vielen Bereichen künstlerisch gearbeitet, es gibt von ihr Wandteppiche, Zeichnungen, Keramiken, Hinterglasbilder und auch einige Kirchenfenster. Drei neue Kirchenfenster dieser Künstlerin wurden im Jahr 1972 in den südlichen spätgotischen Chor der evangelischen Nikolai-Kirche in Isny (Allgäu) eingebaut, unter Mithilfe der Werkstatt von Hans Bernhardt aus

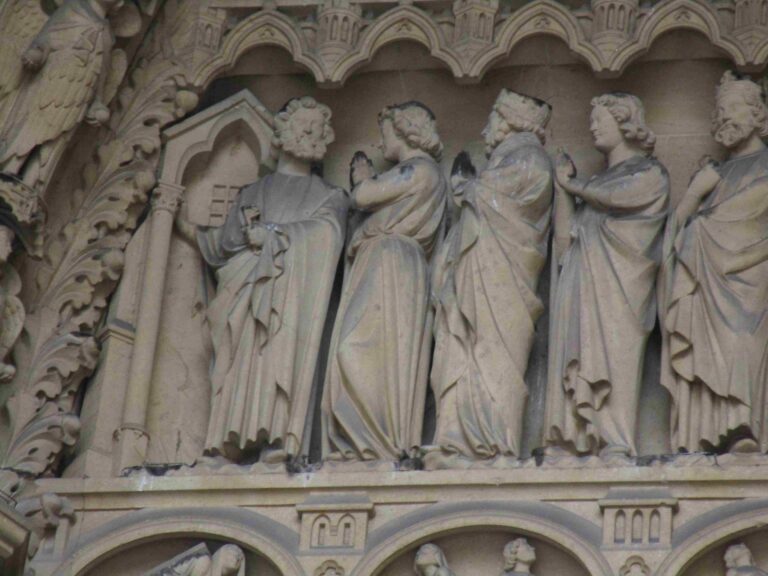

Auguste Dujardin (1847-1925): Tympanon der Kathedrale von Metz (1903)

Die römisch-katholische Kathedrale Saint-Étienne im lothringischen Metz ist etappenweise in den Jahren 1220 bis 1520 errichtet worden. Der Bau gilt als eines der schönsten und größten gotischen Kirchenbauwerke in Frankreich, er ist ein nationales Kulturdenkmal ersten Ranges. Eines seiner Höhepunkte, neben den Fenstern, ist das Tympanon über dem Eingang an

Adriaen Isenbrant (1480-1551) bzw. Werkstatt und „Umkreise“: Ölmalereien der Maria Immaculata (um 1530 und spätes 16. Jh.)

Adriaen Isenbrant war ein flämischer Maler, der ab 1510 nachweisbar in Brügge arbeitete und 1551 dort verstarb. Keines seiner Werke ist signiert, so dass viele Unsicherheiten und Zuschreibungen existieren. Seinem Schaffen wird ein Marienaltar zugeschrieben, der sich seit 1862 im Polnischen Nationalmuseum in Warschau befindet. Das dreiflügelige Kunstwerk, eine Malerei

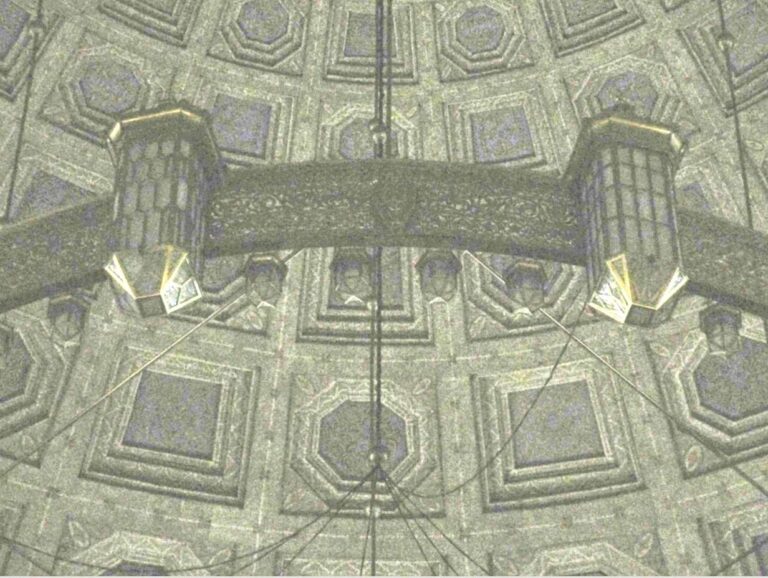

Radleuchter der Christuskirche in Mannheim (um 1911)

Nach dem Jugendstil kam der Art déco, und aus dieser relativ kurzen Stilepoche hat sich in Deutschland zumindest ein Jerusalems-Radleuchter erhalten. Man findet den Kronleuchter in der Mitte des Kirchenschiffs der evangelischen Christuskirche in Mannheim, entstanden um das Jahr 1911. Er gehört also noch zu der Erstausstattung der zwischen 1907

Sarkophag der Inês de Castro (um 1355)

Der Sarkophag der Inês de Castro befindet sich im Kloster Alcobaça, dem „Real Abadia de Santa Maria de Alcobaça“. Es handelt sich um ein mittelalterliches, katholisches Zisterzienserkloster in der portugiesischen Stadt, welches 1153 vom ersten König Portugals, Afonso Henriques, gegründet worden war. Dieser erste gotische Bau Portugals wurde bereits 1989

Guglielmo Caccia (1568-1625): Malereien der Maria Immaculata (1600 und 1600-1625)

Guglielmo Caccia (1568-1625) war ein italienischer Vertreter der Renaissance, der nach seiner Ausbildung in Mailand hauptsächlich kirchliche Arbeiten in seiner Werkstatt in Pavia ausführte. Neben biblischen Themen wie die Brotvermehrung, die Kreuzabnahme Christi oder die Verkündigung Mariens schuf er mehrere Fassungen der Maria Immaculata, wie diese im Jahr 1600 entstandene.

Franz Nüssel (1927-1999): Jerusalems-Leuchter der St.-Nicolai-Kirche in Weiboldshausen (1986)

Die evangelische St.-Nicolai-Kirche der Gemeinde Weiboldshausen gehört zum mittelfränkischen Dekanat Weißenburg. Im Mai des Jahres 1985 bekam der Fürther Goldschmied und Kunsthandwerker Franz Nüssel (1927-1999) vom damaligen Pfarrer Fischer den Auftrag, sich Gedanken zu einem neuen Leuchter für die Kirche zu machen. Nüssel schien der geeignete Mann, denn er hatte

Johann Heinrich Müller (1674-1746): Loge der Schlosskirche Ehrenburg in Coburg (1734)

Das Schloss Ehrenburg war das Residenzschloss der Herzöge von Sachsen-Coburg am Rand der historischen Altstadt von Coburg in Oberfranken. Im neugotisch gestalteten Westflügel befindet sich die doppelgeschossige, protestantische Hofkirche, die heute von der Bayrischen Schlösser – und Seenverwaltung betreut wird. In der Kirche findet sich an der südlichen Rückseite der

Vrancke van der Stockt (vor 1420-1495): Weltgerichts-Triptychon (1459)

Das kleine Detail zeigt ein ungewöhnliches Himmlisches Jerusalem: Engel geleiten zwei oder drei Menschen, vermutlich auch ein Ehepaar, zu einer Himmelspforte. Diese ist wie ein spätmittelalterliches Stadttor gestaltet. Es befindet sich ganz außen links. Nach Durchschreiten dieser Pforte geht es auf einem gewundenen Pfad weiter den Zionsberg hinauf, von dort

Joachim Klos (1931-2007): Fenster aus St. Nikolaus in Geldern-Walbeck (1970)

In dem dreibahnigen, neogotischen Chorfenster in der römisch-katholischen Kirche St. Nikolaus in Geldern-Walbeck am Niederrhein verkündet unten eine Engelsgestalt die Schöpfung und die Geschichte. Dieser Engel ist von einem Farbband umzogen, das gleichzeitig auf den Regenbogen wie auf das Edelsteinfundament der Stadt verweist. Es findet sich als Fragment noch ein

„Buch des Lebens“/„Liber Vitae“ (um 1050)

Das „Liber Vitae“, zu Deutsch also das „Buch des Lebens“ entstammt der Abtei New Minster and Hyde, wird heute aber in der British Library in London aufbewahrt (Signatur: Stowe 944). Es ist kein einheitliches Werk, sondern eine Sammlung eher zufällig zusammengebundener Texte. Die Handschrift enthält unter anderem lange Listen lebender

Ernst Steiner (1935-2024): Gemälde „Burg auf dem Berge“ (1974)

Der in der Schweiz geborene und in Wien lebende Künstler Ernst Steiner (1935-2024) hatte für seine Generation eine umfangreiche Ausbildung hinter sich: Er besuchte die Kunstgewerbeschule in Zürich, die Akademie für angewandte Kunst in Wien, die Akademie der bildenden Künste

Rudolf Yelin (1902-1991): Evangelische Stadtkirche von Schömberg (1959)

Die Schömberger Stadtkirche St. Peter und Paul, erbaut 1842, wurde bislang mehrere Male renoviert und neu gestaltet. Den heutigen Altarraum dominieren alleine und ausschließlich zwei zusammengehörende Kunstwerke: Ein gewaltiger, vier Meter hoher Kruzifixus und eine Scheibe mit den Toren Jerusalems.

Rudolf Yelin (1902-1991): Evangelische Martinskirche von Ohmenhausen (1959)

Ohmenhausen ist zwar eine separate Siedlung an einem Berghang, war aber immer mit der Stadt Reutlingen im Tal eng verbunden. Dort war Rudolf Yelin (1902-1991) bereits recht aktiv, erst für die Leonhardskirche (1939), die Katharinenkirche (1950), die Christuskirche (1952), so

Rudolf Yelin (1902-1991): Evangelische Georgskirche in Dottingen (1956)

Rudolf Yelin (1902-1991) hatte einen örtlichen Schwerpunkt von Darstellungen des Himmlischen Jerusalem bislang in Stuttgart und in der Umgebung von Calw; mit Dottingen, einem Ortsteil der Stadt Münsingen, verlagerte er sich jetzt auf die Schwäbische Alb. Zentrum von Dottingen ist

Tabernakelummalung in St. Mariä-Himmelfahrt in Rheinberg-Ossenberg (2013)

Die Ossenberger römisch-katholische Kirche St. Mariä-Himmelfahrt wurde durch den Architekten Toni Hermanns aus Goch erbaut. Die Blicke zieht das Altargemälde am Ende des Langschiffes auf sich, mit einer einfachen, graugefassten Darstellung der Nachkriegszeit. Thema ist, dem Namen der Kirche entsprechend,

Rudolf Yelin (1902-1991), Wolf-Dieter Kohler (1928-1985) und Adolf Saile (1905-1994): Altarfenster der evangelischen Pauluskirche in Mengen (1955)

In der evangelischen Kirche von Mengen, einem schlichten Saalbau von 1955, ist das Glasfenster hinter dem Altarbereich der optische Bezugspunkt und künstlerische Höhepunkt. Es handelt sich um drei Glasbahnen, in die im unteren Bereich Szenen aus dem Leben Jesu eingearbeitet

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.