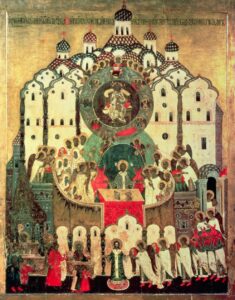

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Mikhail Vasilevich Nesterov: „Der Erlöser auf dem Thron“ (1905)

LETZTER BEITRAG

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Diese Temperamalerei auf goldenem Hintergrund hat den Titel „Die Versammlung der Engel“ und wird der russischen Schule der Ikonenmalerei zugerechnet. Sie zeigt eine Art himmlische Liturgie, bei der Engel und Heilige um Christus auf seinem

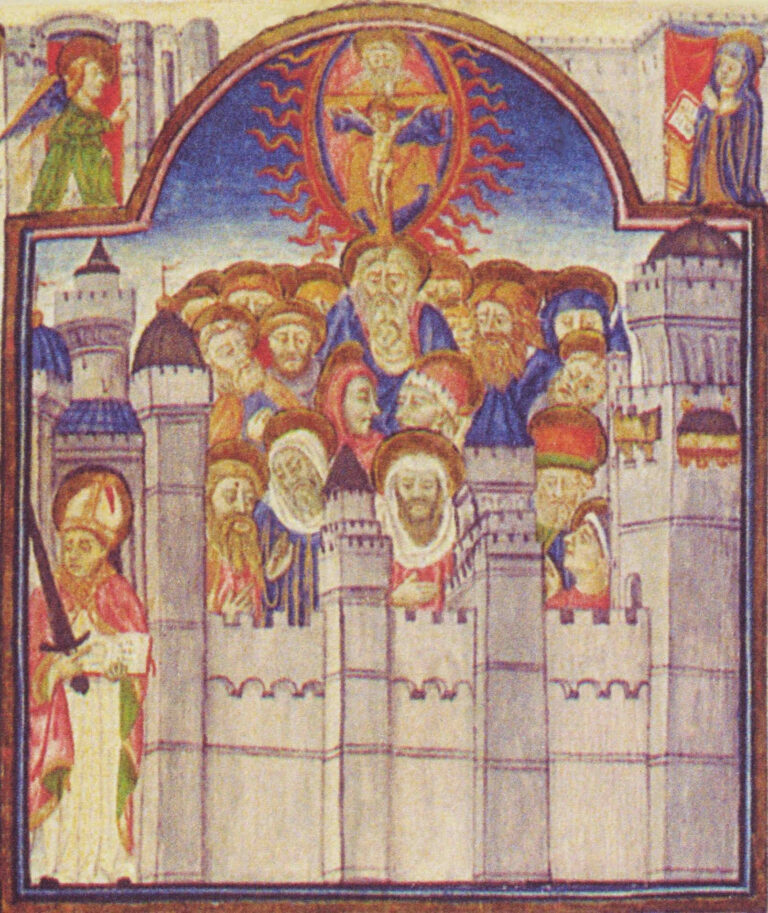

MS Vat. Lat. 429: Augustinus‘ Civitas Dei (15. Jh.)

Selbstverständlich hatte auch der Vatikanstaat Bedarf an Ausgaben des Augustinus-Klassikers „Civitas Dei“, die im 15. Jahrhundert fast mehr geschätzt waren als die Bibel. Davon zeugen prächtig ausgestattete Editionen wie MS Français 21 (1414), diejenige von Jacquemart Pilavaine (1462) oder eine Ausgabe aus Flandern (1450-1500).Die Ausgabe „Vat. lat. 429“ aus der

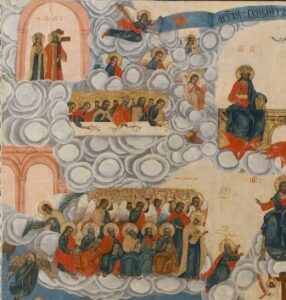

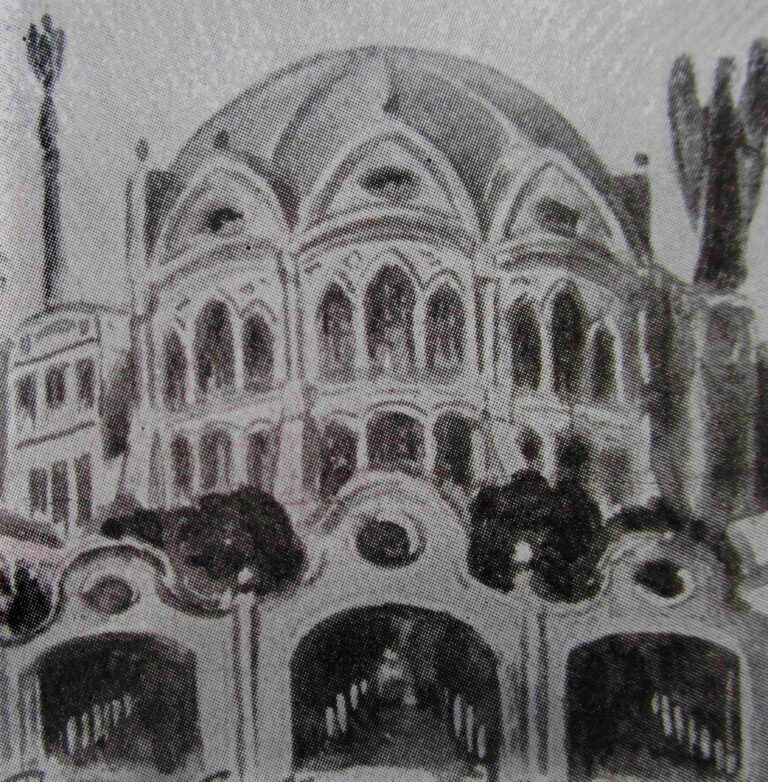

MS Fr. F. v. IV. 4: Guillaume de Digullevilles „Pélerinage de la vie humaine“ (um 1410)

So gut wie unbekannt ist eine Ausgabe der Pélerinage, die in der Russischen Nationalbibliothek St. Petersburg aufbewahrt wird, zusammengebunden mit anderen mittelalterlichen Texten (MS Fr. F. v. IV. 4). Jerusalem wird auf vier kleinen Miniaturen präsentiert, jeweils auf fol. 87/87v sowie fol. 88/88v. Die Arbeiten wurden im ersten Jahrzehnt des

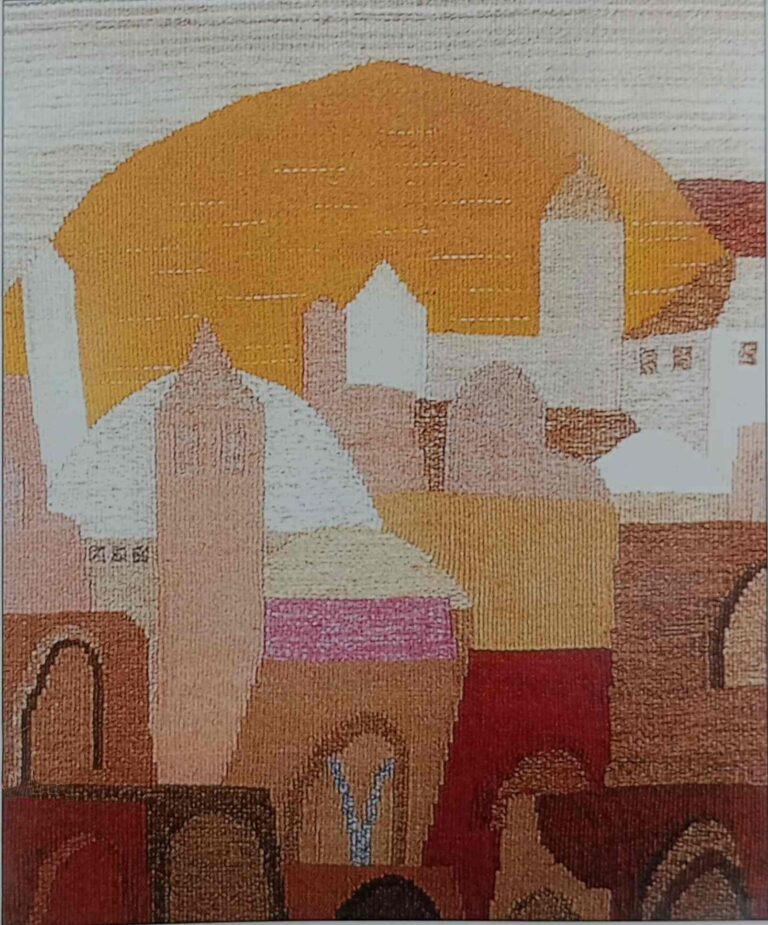

Barbara Putzier: Wandbehang (um 1990)

Die einstige Firma „E. M. Deicke e. K. Kirchenbedarf“ war im Jahre 1981 in Hamburg gegründet worden. Viele Jahre stand Deicke-Kirchenbedarf im „Hammer Hof“ als Partner Kirchengemeinden, Theologinnen und Theologen, kirchlichen Einrichtungen und Verbänden zur Seite, wenn es um die Innenausstattung von Sakralräumen ging. Sie hat sich vor allem mit

Heinz Hindorf (1909-1990): Rundfenster aus St. Stephan in Mainz-Gonsenheim (1967)

Im Jahr 1967 vollendete der Glasmaler Heinz Hindorf (1909-1990) im neogotischen Chor der römisch-katholischen Kirche St. Stephan in Gonsenheim, einem Vorort von Mainz (nicht zu verwechseln mit St. Stephan in Mainz-Zentrum oder dem Dom zu Mainz, dessen Ostchor ebenfalls dem Heiligen Stephan geweiht ist) drei neue Buntglasfenster. Das mittige Fenster

Blaudruck „Josua und Kaleb“ (um 1720)

Das Prignitz-Museum in Havelberg (Sachsen-Anhalt) besitzt einen seltenen Blaudruck, der aus dem 18. Jahrhundert stammt. Das Werk hat die Inventarnummer V 41/93D. Der gut erhaltene Stoff zeigt mehrere Motivreihen, die sich rhythmisch abwechseln. Zum einen sind Tore und Turmbauten aneinandergereiht, über denen „Jerusalem“ geschrieben ist, zum anderen zeigt darüber und

Heinz Giebeler (1927-2004): Antependien aus Metzingen (um 1992 und 1995)

Im Jahr 1979 zog der Grafiker Heinz Giebeler nach Metzingen, wo er sich viele Jahre im Kirchengemeinderat und im Arbeitskreis der evangelischen Familienbildungsarbeit einbrachte. Auch war bald sein künstlerisches Können gefragt und Giebler gestaltete ein Parament – wie war es dazu gekommen?Die evangelische Gemeinde besaß bereits mehrere 1975 angefertigte Paramente,

John Ninian Comper (1864-1960): Fenster „Heavenly Worship“ aus der Lindsey Chapel in Boston (1924)

Dieses Werk zählt zwar noch zum Art déco, orientiert sich gleichzeitig aber an flämischen Vorbildern aus dem 15. Jahrhundert, die heute verloren sind. Mit ihren leuchtenden Farben und klaren Bildern behaupten sich die Fenster inmitten der aufwendigen Skulpturendekoration einer Kapelle. Auf dem Fundament der Stadt kann man deutlich die zwölf

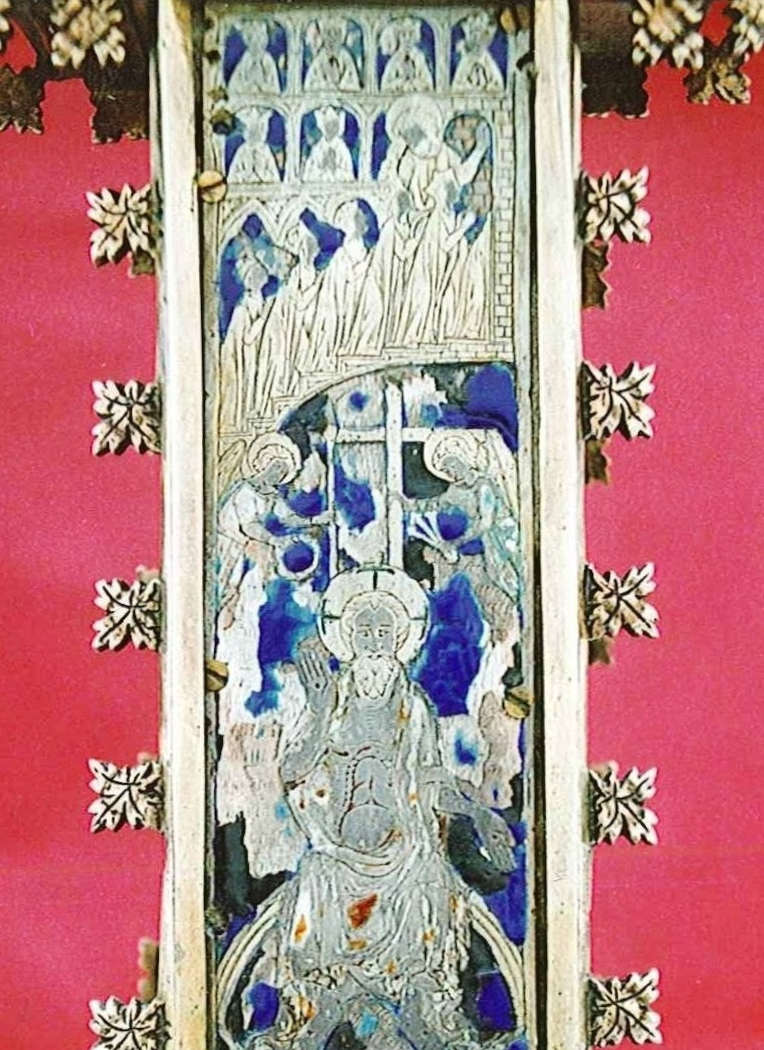

Mönch Bernés: Spanisches Kreuz (1350-1375)

Das „Cruz Mayor“ („Großes Kreuz“) gehört zur Schatzkammer der Kollegiatenkirche Santa Maria im spanischen Játiva (valenzianisch Xàtiva). Es ist ein Meisterwerk der sakralen Goldschmiedekunst und Emaillemalerei, entstanden zwischen den Jahren 1350 und 1375 in der Provinz Valencia. Bei dem Kunstwerk wurde ein spezielles Herstellungsverfahren angewandt, die mehrfarbige technique champlevée. Es

Spätmittelalterliche Miniatur aus Mähren (um 1425)

Diese Miniatur aus „Historia Novi Testamenti“, also einer Historienbibel, soll einst in Mähren entstanden sein, in der Zeit um 1425. Damals war Mähren dem Fürstentum und dem späteren Königreich Böhmen inkooperiert und gehörte für viele Jahrhunderte zum Reich der Habsburger. Das ist der Grund, warum heute diese spätmittelalterliche Handschrift nicht

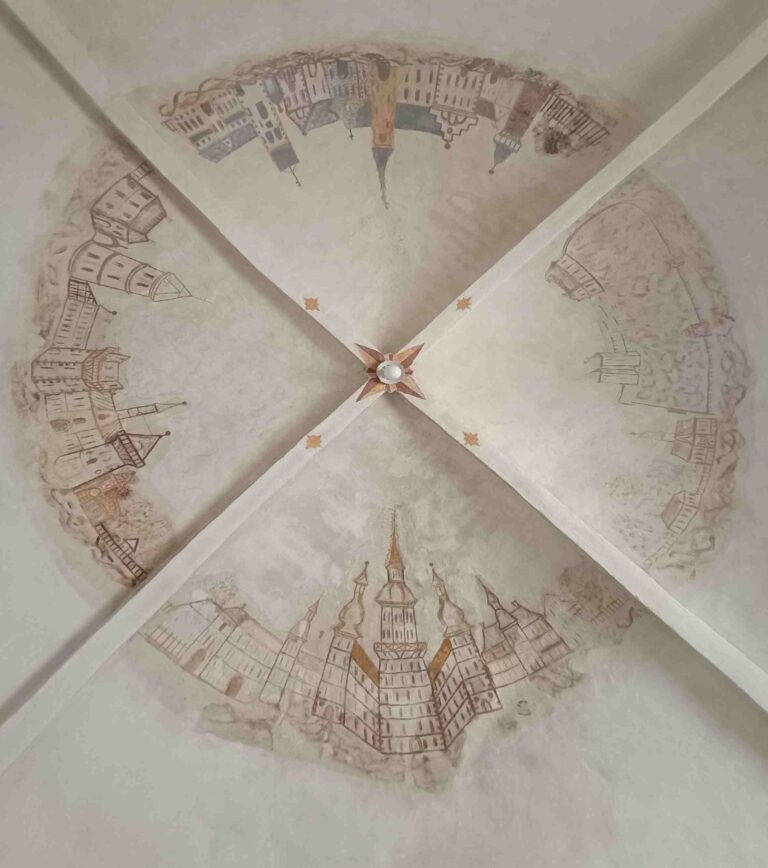

Mogens Trane (1697-1764): Dorfkirche Vokslev (1740-1750)

Die spätmittelalterliche Darstellungsweise der Kirche in Oerel diente Jahrhunderte später einmal einer dänischen Kirche zur Anregung. Im 17. Jahrhundert war Oerel Teil des Herzogtums Bremen geworden, das zunächst zu Schweden (Personalunion) gehörte und im 18. Jahrhundert dann ein Teil Dänemarks war. Durch diese territorialen Verbindungen wurde die Kirche zu Oerel

Jerusalemskerzen (20. und 21. Jh.)

Sehr alt sind wohl Jerusalemskerzen, die traditionell in der Adventszeit erstmals angezündet wurden und dann über das ganze Jahr in Benutzung waren. Im Mittelalter und lange danach waren solche Kerzen teuer und kostbar, nur wohlhabende Kirchengemeinden und Klöster konnten sie sich leisten. Dort waren Kerzen besonders wichtig, da mit ihnen

Heinz Lilienthal (1927-2006): Wandschmuck der Pauluskirche in Melle (1973)

Heinz Lilienthal (1927-2006) ist, was das Himmlische Jerusalem angeht, bekannt als Glasmaler, der dieses Motiv vor allem in Norddeutschland seit den 1960er Jahren mehrfach zur Darstellung gebracht hat. Diese Glasfenster sind inzwischen alle dokumentiert. Neben Fenstern hat der Künstler aber noch eine überraschende Bandbreite an weiteren künstlerischen Aktivitäten aufzuweisen, so

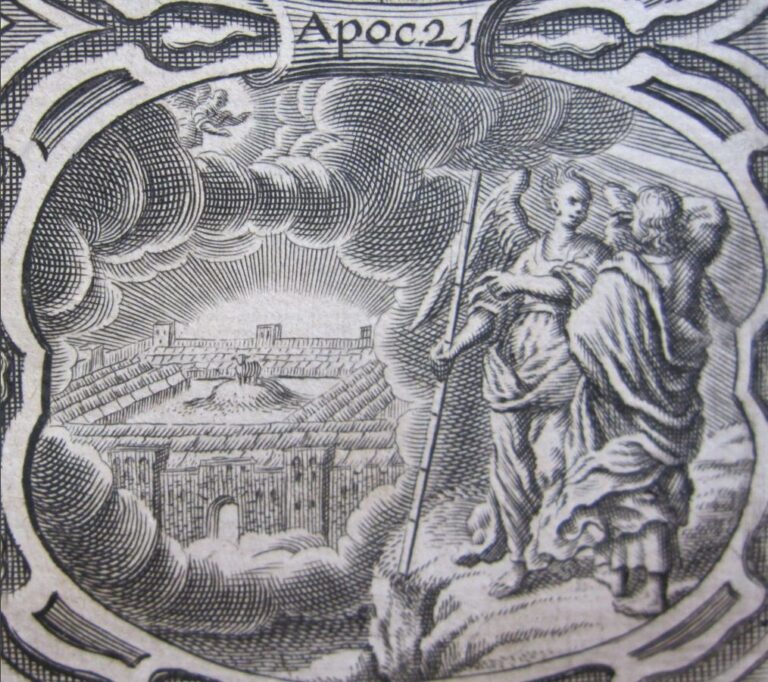

Georg Strauch (1613-1675), B. Sandrart: Bibelausgabe des Verlagshauses Endter/Wust (1661)

Die konventionelle Lutherbibel war nach dem Dreißigjährigen Krieg in die Jahre gekommen und erforderte auch bezüglich ihres Bildbestandes neue Kompositionen, um dem Zeitgeschmack, der künstlerischen Weiterentwicklung und den theologischen Erkenntnissen jener Zeit gerecht zu werden. Unabhängig voneinander kam jetzt eine ganze Reihe von Lutherbibeln auf den Markt, darunter die Dilherr-Bibel,

Otto Gönner: „Reise in das neue Jerusalem“ (1924)

Die „Reisen in den Mond, in mehrere Sterne und die Sonne“ mit dem Zusatz „Geschichte einer Somnabüle in Weilheim an der Teck“ erschien 1924 in neuer Auflage in Eßlingen am Neckar. Es ist eine neupietistische Erbauungsschrift aus dem frühen 19. Jahrhundert. Sie reiht sich ein in etwa ein Dutzend Utopien,

Waldemar Kuhn (1923-2015): Tabernakel für St. Cosmas und Damian in Bienen (1991)

Um 1985, als der Glasmaler Joachim Klos (1931-2007) mit den neuen Fenstern im Chorbereich der römisch-katholischen Kirche St. Cosmas und Damian in Bienen bei Rees (Niederrhein) beschäftigt war, wurde sich für einen neuen Tabernakel entschieden. Die Initiative ging damals von Priester Heinrich Horst aus. Wieder gelang es, einen bedeutenden Künstler

Gérard Bayle (1923-2000): Gemälde „Das himmlische Jerusalem“ (um 1992)

Über den Maler Gérard Bayle (1923-2000) ist leider nicht viel bekannt geworden. Er war nicht nur Künstler, sondern in erster Linie Kunstlehrer und Museumkurator. So betreute er von 1952 bis 1962 das Museums der Schönen Künste von Cambrai (wo einst

Harry Knox, John Knox: Coverbild zu „Ministry International Journal for Pastors“ (2000)

Die Zeit der Wende vom zweiten in das dritte Jahrtausend war von einer endzeitlichen Stimmung geprägt, die sich in einer Vielzahl von neuen Arbeiten zum Himmlischen Jerusalem Ausdruck verschaffte. Im Vergleich zu den Jahren davor und danach stieg die Produktion

Amanda Crossland: Zeichnung „Neues Jerusalem“ (um 2000)

Die Filzstift-Farbzeichnung „New Jerusalem“ war eine Auftragsarbeit von Amanda Crossland für das Internetportal der internationalen Organisation „Bibleview“ mit Sitz in Christchurch, New Zealand. Irgendetwas Konkretes konnte ich über die Verfasserin dieser Zeichnung nicht herausfinden, die Mitarbeiter wechseln oft und inzwischen

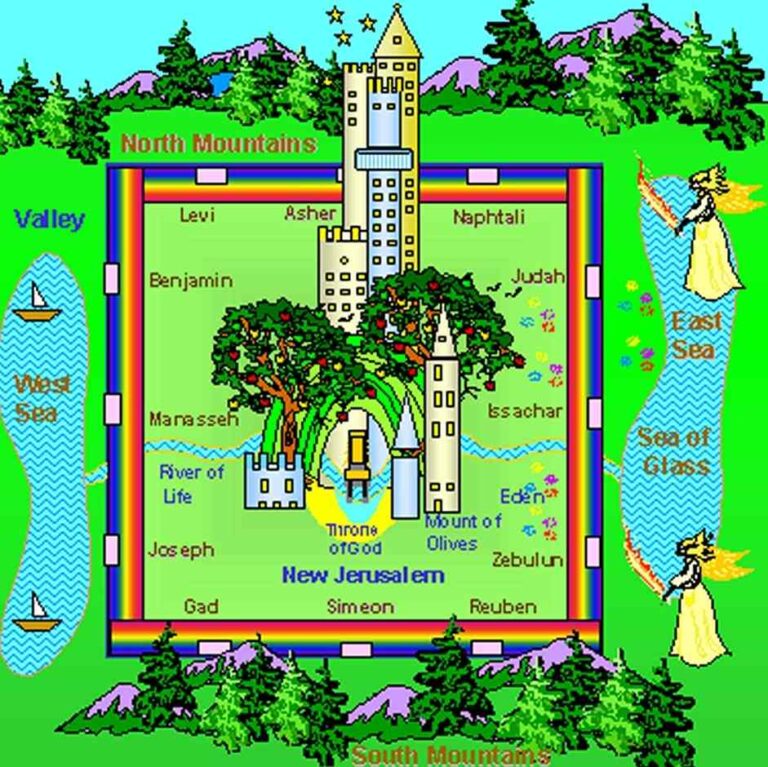

Laverna Pattersons (geb. 1955): Grafik „Neues Jerusalem“ (2000)

Das Kunstwerk zählt zu den frühen digitalen Arbeiten zum Thema Himmlisches Jerusalem. Es basiert auf dem Gif-Format und wurde mit Paint-Brush erstellt. Laverna Patterson (geb. 1955) hat es im Jahr 2000 kreiert, für die US-amerikanische Missionsgesellschaft „Teaching Hearts“, die mit

Zahi Issa (geb. 1962): Gemälde „Das neue Jerusalem“ (1991)

Zahi Issa (geb. 1962) stammt aus dem syrischen Aleppo und gehört der römisch-katholischen Kirche an. Die Malkunst erlernte er bereits im Atelier seines Vaters Jak Issa. Seit 1975 nimmt er regelmäßig an Ausstellungen teil, und 1981 erfolgte in Damaskus seine

Alain Desrochers (geb. 1970): Gemälde „Neues Jerusalem“ (1988)

„AmbientSpace“, so sein Pseudonym, malte im Jahr 1988 „New Jerusalem“ in Acryl als gewaltigen Lichtdom, damals zusammen entstanden mit den Werken „Nasa Fantasy“ und „Rapture“. Hinter dem Pseudonym arbeitet der kanadische Künstler Alain Desrochers (geb. 1970) aus Sherbrooke in Quebec.

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.