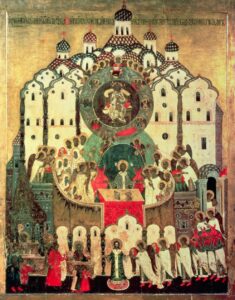

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

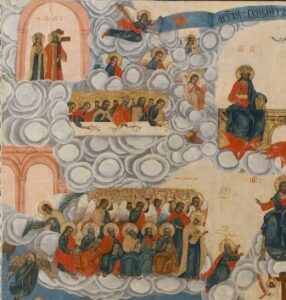

Mikhail Vasilevich Nesterov: „Der Erlöser auf dem Thron“ (1905)

LETZTER BEITRAG

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Diese Temperamalerei auf goldenem Hintergrund hat den Titel „Die Versammlung der Engel“ und wird der russischen Schule der Ikonenmalerei zugerechnet. Sie zeigt eine Art himmlische Liturgie, bei der Engel und Heilige um Christus auf seinem

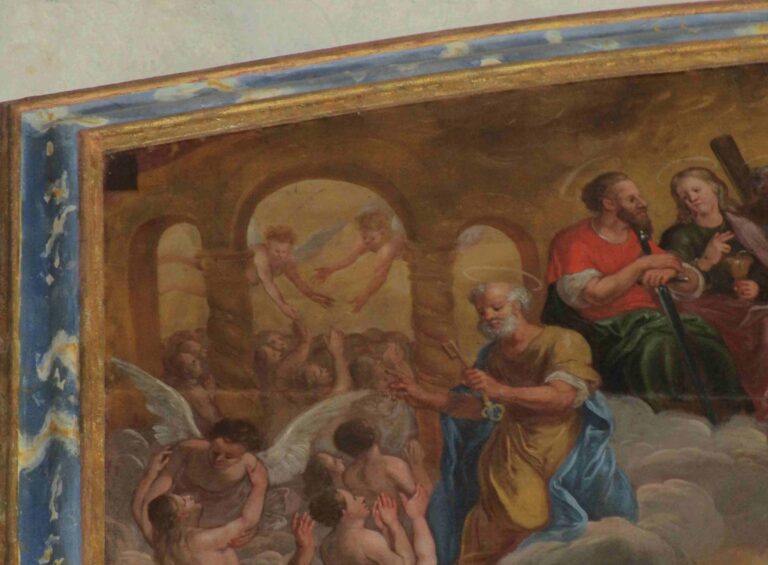

Johann Georg Melchior Schmidtner (1625-1705): Fresko aus St. Adelgundis in Anhausen (1716)

Um 1700 waren barocke Deckenmalereien mit Darstellungen des Himmlischen Jerusalem gefragt, da dieses Motiv dafür bestens geeignet war, das belegen Beispiele in Schweidnitz (1695-1696), Fechheim (um 1704) oder Ellwangen (1711). Eine weitere solche Malerei entstand 1716 in der römisch-katholischen Pfarrkirche St. Adelgundis in Anhausen (Diedorf bei Augsburg). Diese Kirche geht

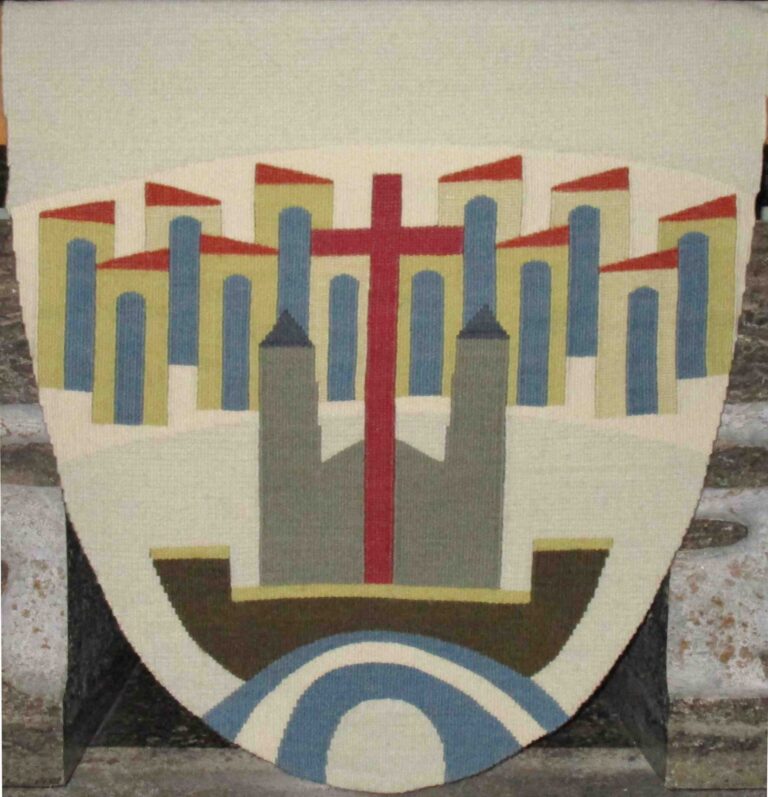

Parament aus der evangelischen Kirche in Kleinglattbach (um 1960)

Als Vahingen anwuchs, Heimatvertriebene hinzuzogen, erste Gastarbeiter eintrafen und das Wirtschaftswunder einsetzte, wurde in dem angrenzenden Ort Kleinglattbach eine evangelische Kirche fertiggestellt. Das war im Jahr 1959. In den folgenden Jahren wurden dort die für den Altarbereich benötigten Paramente erworben. Aus Unterlagen der Gemeinde geht lediglich hervor, dass mehrere solcher

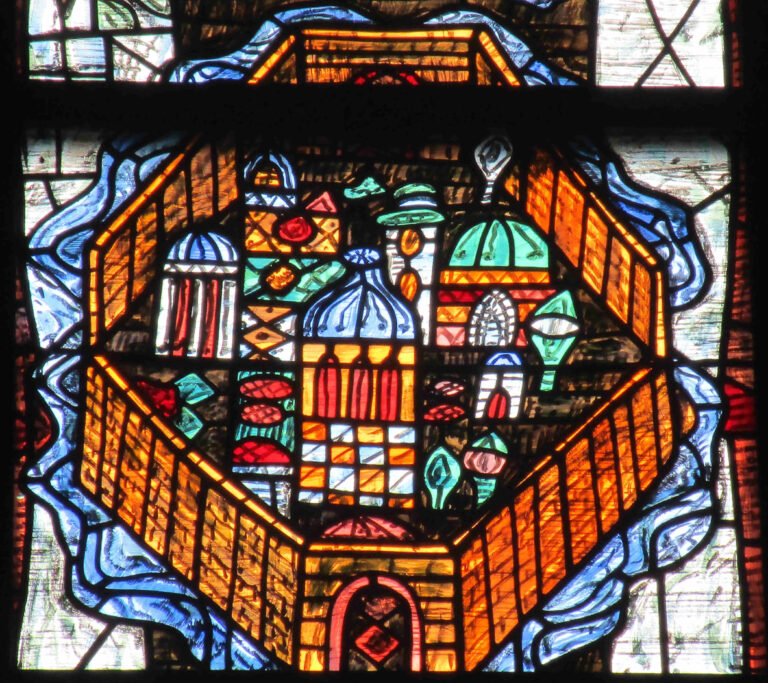

Franz Dewald (1911-1990): Christkönigskirche in Karlsruhe (1980)

Die neuen Kirchenfenster in der Christkönigskirche in Rüppurr, einem Stadtteil von Karlsruhe, wurden im Jahr 1980 ausgeführt und kurz vor dem Christkönigsfest am letzten Sonntag des Kirchenjahres 1980 eingebaut. Damit war die Innenrenovierung der römisch-katholischen Pfarrkirche zu einem Abschluss gebracht. Verloren gegangen sind damals allerdings seltene Glasmalereien aus dem Jahr

Fabio Nones (geb. 1961): Freskenmalerei aus der Kapelle Madonna Addolorata in Pian del Levro (1995)

Fabio Nones (geb. 1961) gehört zu einem Kreis internationaler Maler, die die Ikonenkunst neu aufleben lassen, ich erinnere Paolo Orlando, Sofia Popovych, Michael Greer, Francisco José Gómez Argüello oder Vladimir Blagonadezhdin. In Italien mit seiner Tradition italobyzantinischer Werke ist diese Richtung im zeitgenössischen Sakralbau seit etwa 1990 stark präsent.Die „Fraternità

Walther Senf (1909-1985): Bildtafel „Himmlisches Jerusalem“, ursprünglich in der Erlöserkirche Dettingen (1961)

Die evangelische Erlöserkirche Dettingen am Main (Unterfranken) wurde 1961 eingeweiht. Bei den Formen des Baukörpers spielt das Quadrat die zentrale Rolle, vielleicht hat dies mit dazu angeregt, sich mit dem Thema Himmlische Jerusalem näher zu beschäftigen. Als zentraler Schmuck des ansonsten nüchternen Kirchenbaus entschied man sich für eine farbkräftige Bilderwand.

Eugène Laudy (1921-1995): Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Roermond (1991)

Zwölf rote Engel und zwölf Tore stellen das Himmlische Jerusalem dar. Dabei wurden jeweils drei Engel und Tore zu vier Dreiergruppen zusammengefasst. Diese Gruppen wurden jedoch nicht starr übereinander gesetzt, sondern buchten seitlich leicht aus, so dass sich eine leichte Bewegung oder Schwingung durch das gesamte Fenster nach oben zieht.

Elmar Hillebrand (1925-2016) und Theo Heiermann (1925-1996): Jerusalemsleuchter aus St. Ursula in Bielefeld (1987)

In St. Ursula in Schildesche, einem Stadtteil von Bielefeld, befand sich bereits ein Glasfenster mit einer Darstellung des Neuen Jerusalem von Wilhelm Buschulte (1923-2013), geschaffen 1956. Später kam noch ein weiteres Werk mit diesem Motiv für die Kloster- und Schulkirche hinzu: ein Jerusalemsleuchter. Anlass war die erneute Weihe nach der

Giuseppe Borgogno: Malerei an der Kirche Cristo Re in Trient (1992)

Wandmalereien im Außenbereich sind an Kirchen eine Seltenheit, auch wenn es solches schon im Mittelalter und den Jahrhunderten danach immer mal wieder gegeben hat (letztes Beispiel vor Cristo Re: ein Wandfresko an der Erzengel-Michael Kathedrale in Moskau von 1652-1666). Noch seltener sind dabei Darstellungen des Neuen Jerusalem, denn an einem

Jupp Gesing (1922-1998): St. Michael in Arnsberg-Neheim (1981)

„Das Himmlische Jerusalem“ ist ein weiteres Glasfenster von Jupp Gesing mit dem Neuen Jerusalem, welches er erstmals 1974 in Erwitte-Eikeloh thematisierte. Vergleicht man beide Arbeiten, glaubt man kaum, dass sie vom gleichen Künstler stammen und in einem Abstand voneinander liegen, der nicht einmal zehn Jahre ausmacht. Herrscht in Eikeloh noch

Günther Danco (1912-2000): Johanneskirche in Feuchtwangen (1963)

Der Maler Günther Danco (1912-2000) gehörte in den 1960er und 1970er Jahren zu den explizit gesellschaftskritischen Künstlern aus München-Schwabing; heute hingegen ist er so gut wie vergessen. Man kennt von dem 1912 geborenen Künstler einige Zeichnungen, Wandmalereien und eine Handvoll Glasfenster, die alle in evangelischen Kirchen Bayerns bzw. Frankens zu

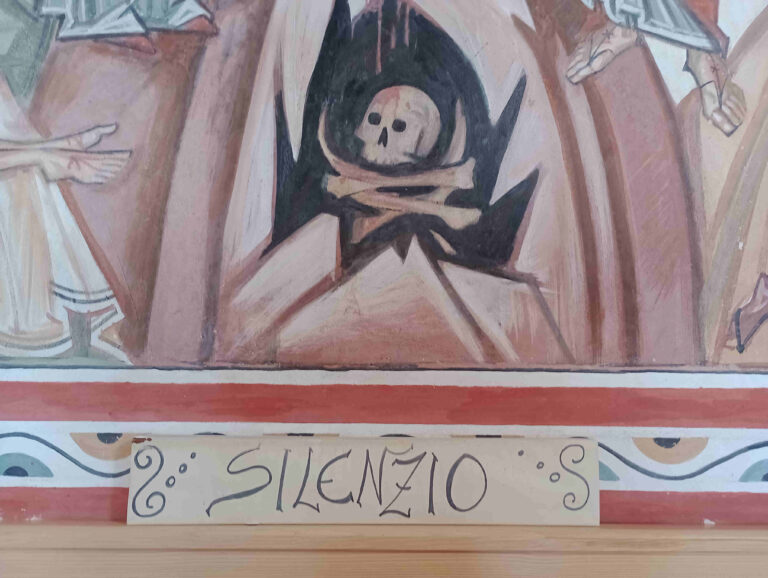

Gerichtsbild aus der Egerer Kapelle in St. Lorenzen (um 1720)

Die römisch-katholische Kirche von St. Lorenzen im Pustertal (Tirol) besteht aus dem größeren Neubau und einem kleineren, barocken Altbau, der zur Unterscheidung zur Kirche als Kapelle bezeichnet wird. Diese 1714 neu geweihte Kapelle (die in ihrer Bausubstanz bis in das 15. Jahrhundert zurück reicht) diente der Adelsfamilie von Egerer als

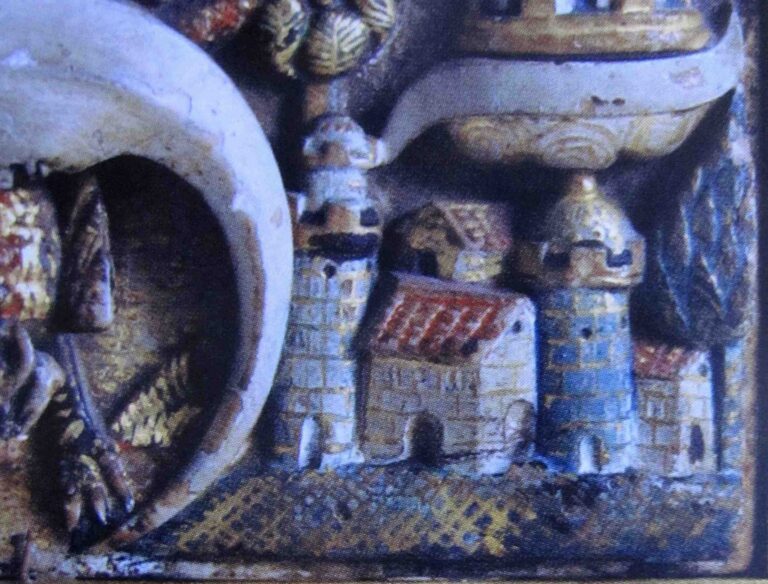

Immaculata-Schmuckrelief aus Peru (um 1770)

In der umfangreichen Kunstsammlung Joaquin Gandarillas Infante in der chilenischen Hauptstadt Santiago befindet sich ein kleines Relief mit ausgewählten Symbolen der Maria Immaculata. Dieses Kunstwerk ist in der peruanischen Stadt Ayacucho entstanden, damals sicherlich für eine römisch-katholische Kirche oder ein Kloster im Vizekönigreich Peru. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts waren

Günther Danco (1912-2000): Rundfenster aus der Gottesackerkirche in Niederlamitz (1962)

Kürzlich wurde eine weitere Arbeit von Günther Danco (1912-2000) bekannt – einem unkonventionellen Maler, dessen Spuren ich schon seit geraumer Zeit mit Interesse verfolge, da ich Danco für einen innovativen und vor allem eigenständigen Nachkriegskünstler halte. In Niederlamitz im Fichtelgebirge wurde er mit einem Rundfenster im Altarbereich beauftragt. Die dortige

Weltgericht aus dem Kloster Megisti Lavra, Athos (17. Jh.)

Die orthodoxen Klöster der Mönchsrepublik Athos bergen noch immer zahlreiche Kunstschätze, die außerhalb der Klostermauern weniger bekannt sind. Bezüglich des Neuen Jerusalem haben wir immerhin Kenntnis von mehreren Wandmalereien, die das Thema im Kontext des Weltgerichts zeigen. Darüber hinaus existieren in den Kirchen, Kapellen und sonstigen Klosterräumen auch Ölmalereien zu

Mateo Pisarro: Ölmalerei der Maria Immaculata aus Yavi (um 1710)

Mateo Pisarro, auch Pizarro, war ein südamerikanischer Barockmaler, von dem lediglich noch bekannt ist, dass er im 18. Jahrhundert im Gebiet des heutigen Argentinien tätig gewesen war. Ausschließlich religiöse Malereien haben sich erhalten. Eines seiner größeren Werke ist ein Ölgemälde der Maria Immaculata aus der römisch-katholischen Kirche San Francisco in

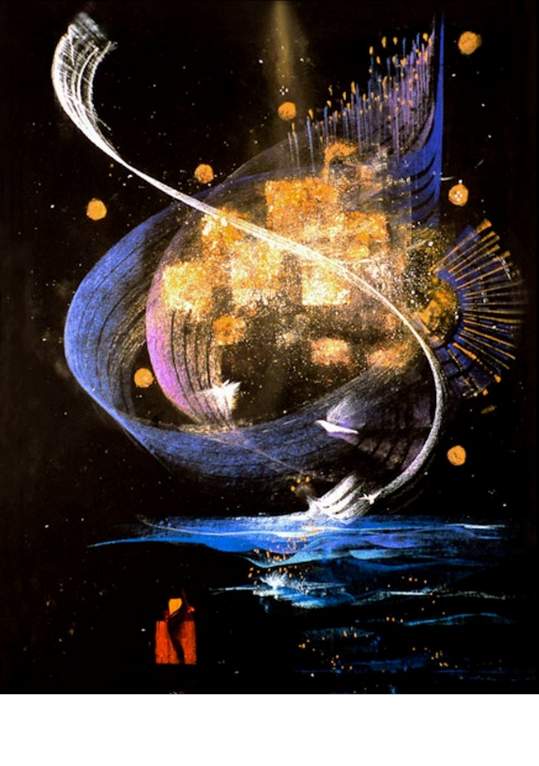

Viviane-Josée Restieau (geb. 1932): Ölgemälde „Himmlisches Jerusalem“ (1995)

Viviane-José Restieau (geb. 1932) schuf eine vierteilige Serie mit dem Namen „Quelle“, worin sich ein Ölgemälde „Jérusalem Céleste“ befindet – es entstand im Jahr 1995 in Saint-Paul-de-Vence bei Nizza. Es ist in dem Werkverzeichnis der Künstlerin die Arbeit Nummer 849.

Cliff Westcombe: Illustrationen des „Wicket Gate“ (1995)

„The Wicket Gate Magazine“ ist ein englischsprachiges Onlineprojekt der Reformed Baptist Church aus Inverness, in welchem Pastoren und Prediger aus Schottland Predigten veröffentlichen, meist als Audiodateien. In den Ausgaben finden sich immer wieder kleine Schwarzweiß-Illustrationen aus dem Jahr 1995, mit

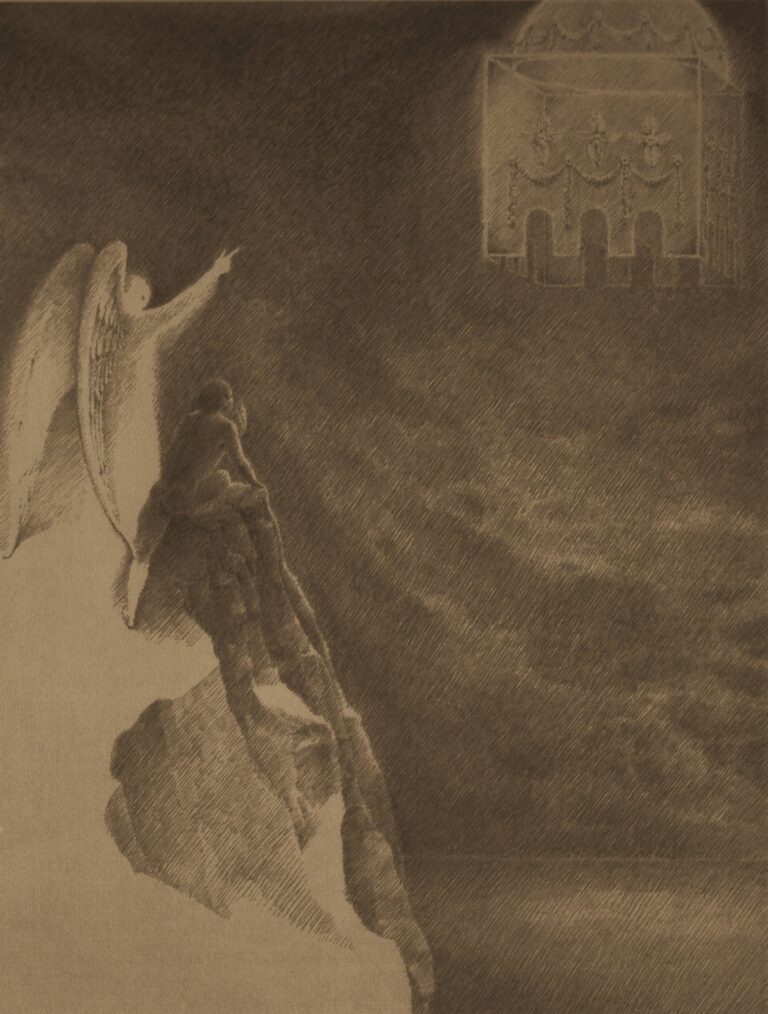

John Steczynski (geb. 1936): Apokalypsenserie (1998)

John Steczynski erarbeitete zwischen 1996 und 1998 eine umfangreiche Serie zur Apokalypse, die 1999 unter dem Titel „A New Vision of St. Johns Apocalypse“ („Eine neue Vision von der Apokalypse des Johannes“) in der Lied Art Gallery der Creighton University

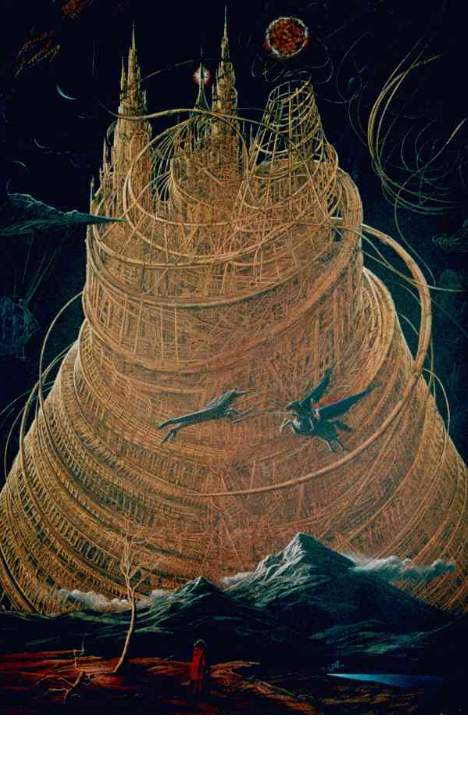

Aibek Begalin/Айбек Бегалин (geb. 1963): Gemälde „Himmlisches Jerusalem“ (1997)

Das Gemälde „Himmlisches Jerusalem“/„Небесный Иерусалим“ zeigt einen unheimlich, bedrohlich wirkenden Babelturm. Unten ist noch etwas von der rot lodernden, verworfenen Erde zu sehen. Dort auch steht neben einem verdorrten Baum der Seher Johannes in einem roten Gewand. Über ihn fliegen

Carlo Tarantini (geb. 1944): Gemälde „Das himmlische Jerusalem“ (1995)

Das expressionistische Aquarell „La Gerusaemme celeste“ („Das himmlische Jerusalem“) ist rechts unten datiert und signiert, es wurde von dem Italiener Carlo Tarantini aus Bergamo (Lombardei) im Jahr 1995 geschaffen. Über einer ovalen Bogenform sind kreisförmig die Türme des Himmlischen Jerusalem

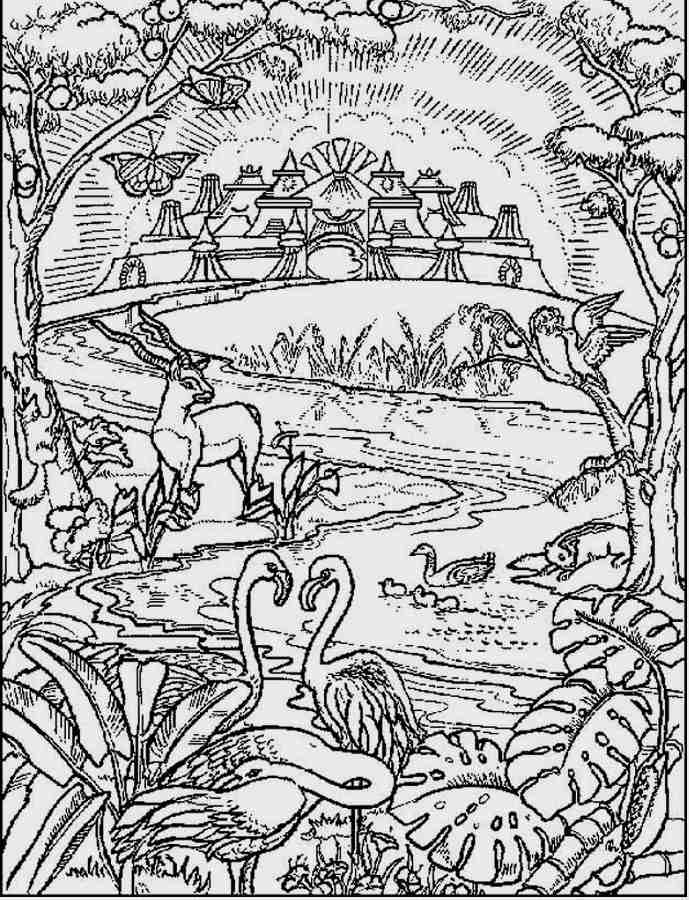

Hans Ellens (geb. 1957): Zeichnung „Neuer Himmel, neue Erde“ (um 1985)

Um 1985 entwarf der niederländische Grafiker und Kinderbuchillustrator Hans Ellens (geb. 1957) Umrisszeichnungen zur Bibel, die von Kindern farbig ausgemalt werden können, also wie ähnliche Arbeiten von Robert Glenn (um 1990), Marguerite Leonard Acton (2008), Franco Associados (2009), Sander Poppe

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.