LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Meister Thomas von Villach: Fresken in Thörl (um 1480)

Unweit Thörl (Steiermark) befindet sich die im Stil der Gotik gestaltete Pfarrkirche St. Andrä, deren Wand- und Deckenfresken auf das Ende des 15. Jahrhunderts zurückgehen und zum Spätwerk des Meister Thomas von Villach gehören. Dieser hatte seine Werkstatt etwa 20 Kilometer entfernt in Villach, wo er bereits zuvor ein Fresko

Miguel de Santiago (um 1620-1706): Himmelspforte aus Quinto (1650-1700)

Miguel de Santiago (um 1620-1706), ein Maler der Quito-Schule aus dem heutigen Ecuador, stammt von Mestizen ab. Bei Augustinermönchen erlernte er die Malkunst und führte später in Quito (Ecuador) sein eigenes Atelier. Von ihm kennen wir nicht nur die großformatige Darstellung Jerusalems nach Vitam-Aeternam, sondern noch eine kleine Himmelspforte, die

Paul Remmey (1903-1958): „Bible Story“ (1956)

Paul B. Remmey (1903-1958) hat nach seiner Beteiligung an „Forever Heaven“ (1948) noch mindestens einmal die Gottesstadt dargestellt. Er war einer der zwanzig Illustratoren, welche an der zehnbändigen Serie „Bible Story“ mitarbeiteten. Die besten und anerkannten Künstler der Adventisten waren hier vereint. Remmey war unter ihnen vielleicht der erfolgreichste, Ölgemälde

Marguerite Leonard Acton (1936-2011): „The Holy City“ (2007, 2008, um 2011)

Die Beschäftigung mit dem Neuen Jerusalem der „New Church“, einer überkonfessionellen Bewegung, die auf Emanuel Swedenborg (1688-1772) und seine mystischen Lehren zurückgeht, wurde auch im 21. Jahrhundert fortgesetzt. Von Marguerite Leonard Acton (1936-2011) aus Bryn Athyn (Pennsylvanien) stammt eine Lösung, die sich im Internet großer Beliebtheit erfreute und in den

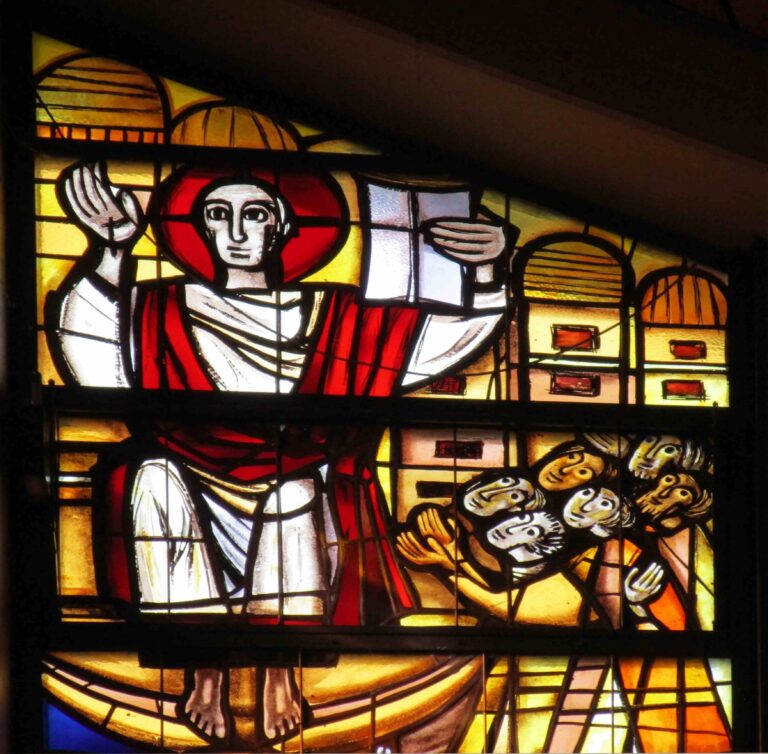

Erhardt Klonk (1898-1984), Erhardt Jakobus Klonk (1932-2024): Evangelische Bergkirche in Hilgenroth (1964)

Das rechte Chorfenster für Hilgenroth ist im oberen Bereich ähnlich wie in der Kirche Osthofen gestaltet, an dem der Künstler Erhardt Jakobus Klonk (1932-2024) zur gleichen Zeit 1964 gearbeitet hat, zusammen mit seinem Vater Erhardt Klonk (1898-1984). Beide waren anerkannte Meister der Sakralkunst mit einem Schwerpunkt auf Glasmalereien für evangelische

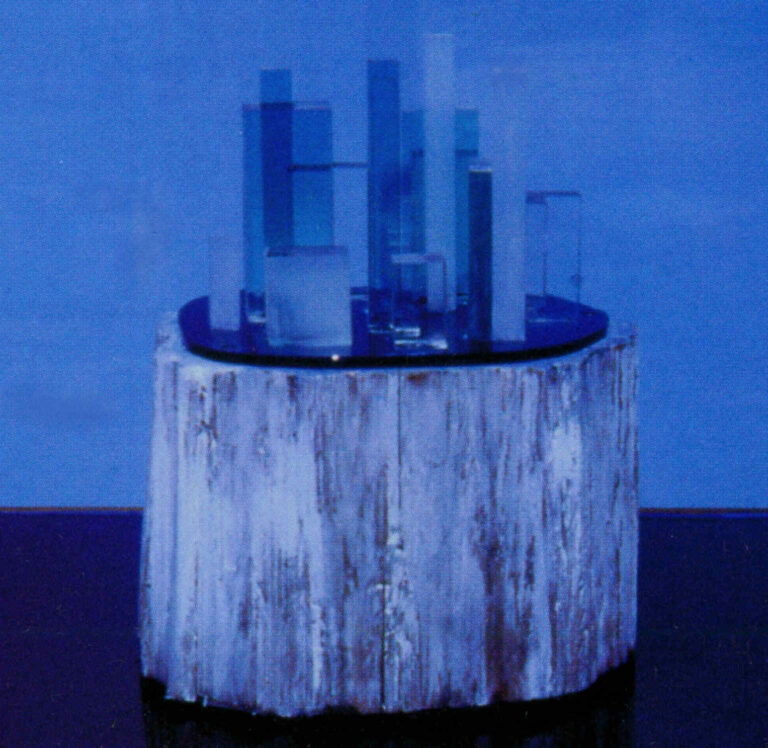

Carlo Cioni (1930-2021): Skulptur „Gerusalemme celeste“ (1997)

Im Jahr 1997 brachte der Maler und Bildhauer Carlo Cioni (1930-2021) die zweidimensionale in eine dreidimensionale Ausdrucksweise und schuf ein neues „Gerusalemme celeste“, nach einer Zeichnung zu diesem Thema von 1993. Nach Aussage des Künstlers war dies ein Versuch, die zweidimensionale Vorlage in eine Dreidimensionalität zu bringen. Auf eine tiefblau

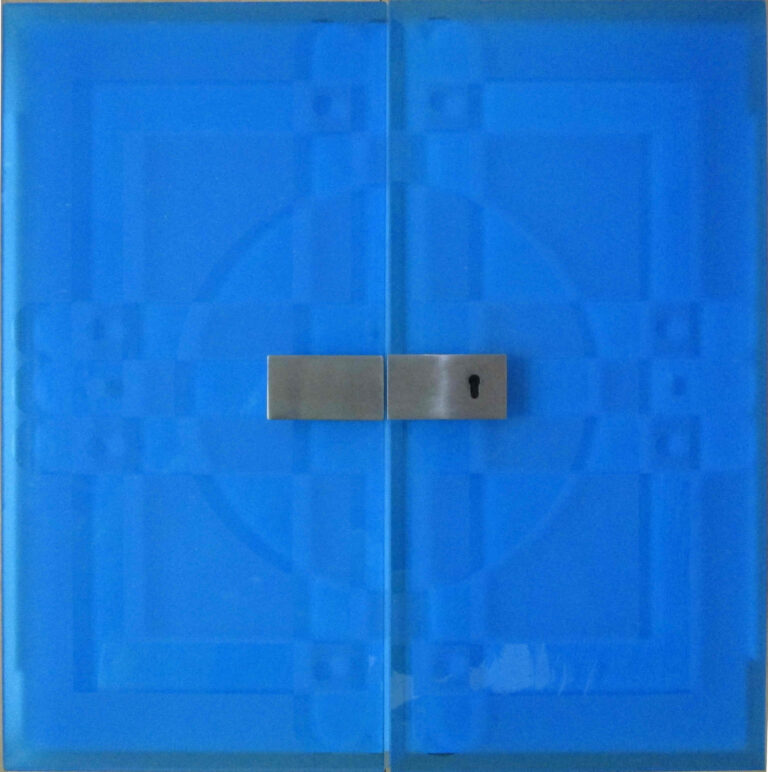

Heidi Bayer-Wech (1943-2024): Tabernakel im Krankenhaus Barmherzige Brüder in Regensburg (2009)

Ein weiterer Tabernakel nach demjenigen für München (1992) mit dem Jerusalems-Motiv von der Designerin, Malerin und Bildhauerin Heidi Bayer-Wech (1943-2024) entstand 2009. Die 40 x 40 Zentimeter große Arbeit befindet sich heute an der rechten Seite der Altarwand in der Johannes-von-Gott-Kapelle des katholischen Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Regensburg, dort

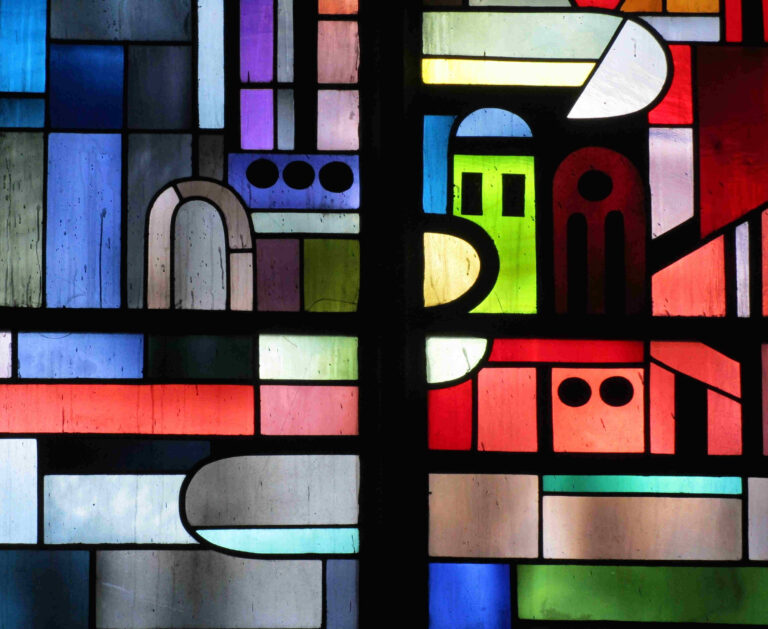

Wolfgang Kreutter (1924-1989): evangelische Kirche in Grevenbrück (1986)

Eine Weiterentwicklung der Lösung für die Christuskirche in Zeppenfeld (1983) erarbeitete Wolfgang Kreutter (1924-1989) kurz danach für die evangelische Kirche von Grevenbrück (Sauerland). Die Kirche von Grevenbrück war 1965 als schlichter Bau mit einfachen Mitteln errichtet worden, nachdem man einen kunstvollen Vorgängerbau unnötig abgerissen hatte. Diese Vorgängerkirche würde heute längst

Herbert Schuffenhauer (1910-2019): Glasfenster der Immanuelkirche in Köln-Longerich (1985)

Die Paramente des Ehepaares Schuffenhauer für die Immanuelkirche in Köln-Longerich kamen gut an, es gab auch nach deren Fertigstellung immer wieder Kontakte der Gemeinde zu den Künstlern. Schließlich wandte man sich erneut an Herbert Schuffenhauer (1910-2019), als es darum ging, neue Glasfenster zu gestalten. Unter den Motiven sollte für diese

Karl Franke (1917-1996): Schmuckkreuz mit Tabernakel aus St. Bonifatius in Holsterhausen (1962)

Bei diesem Kunstwerk ist die Urheberschaft von Karl Franke (1917-1996) nicht bewiesen, wird aber allgemein angenommen. Erwiesen ist jedoch das Jahr, in dem die Arbeit entstand: 1962. Es handelt sich um ein hängendes Schmuckkreuz über dem Altarbereich der römisch-katholischen Kirche St. Bonifatius in Holsterhausen/Dorsten im Münsterland. Es gehört zur Erstausstattung

Wandmalereien aus Saint-Sixte unweit Melezet (1573)

Ein spätes Beispiel für einen Seelenturm in der Fassung nach der Zeichnung in Werner Rolevincks (1425-1502) „Fasciculus temporum“ findet sich in der Waldkapelle Saint-Sixte bei Bardonecchia im italienischen Piemont. In der Stadt gibt es nicht weniger als fünfzig religiöse Gebäude: fünf Pfarreien und Dutzende großer und kleiner Kapellen, die über

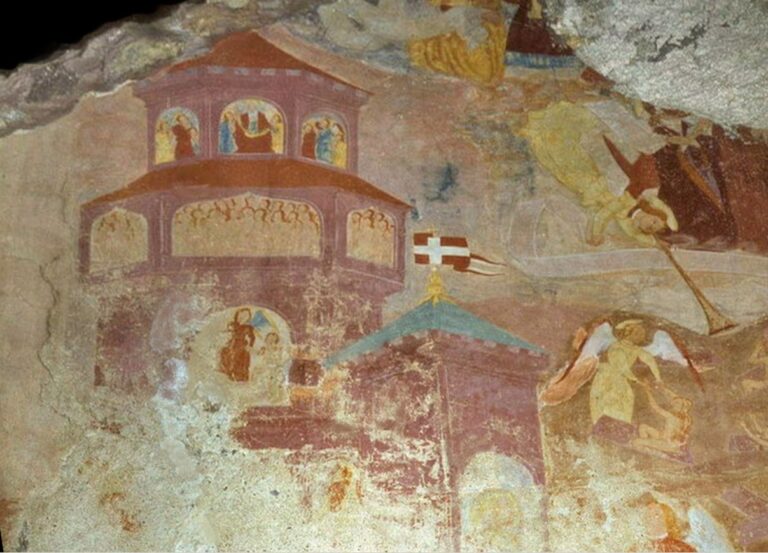

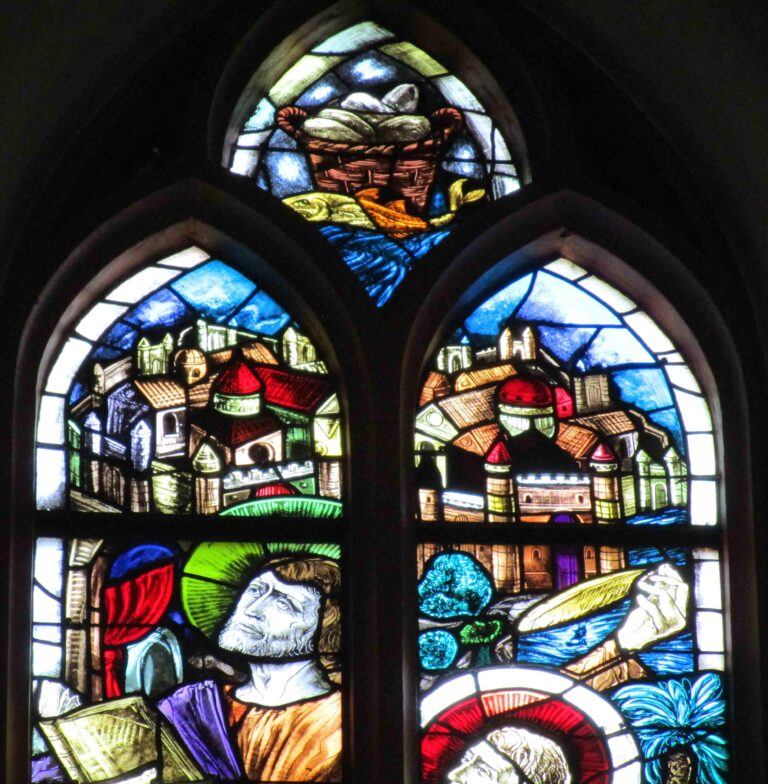

Bartolomeo Serra, Sebastiano Serra: Wandmalereien der Kapelle Sant Antonio in Jouvenceaux (um 1480)

Die Repräsentation Jerusalems aus der Schrift „Fasciculus temporum“ des Mönchs Werner Rolevinck (1425-1502) inspirierte sowohl die Buchmalerei, etwa MS 168 E 9, als auch die Wandmalerei. Erhalten haben sich Beispiele an entlegenen Orten. Ein solches Beispiel dafür findet man in Jouvenceaux (Piemont). Dieses Himmlische Jerusalem stammt nicht aus einem Innenraum,

Frans Griesenbrock (1916-2010): St. Joseph in Witten-Annen (1971)

Die römisch-katholische St. Josephskirche in Annen (zu Witten gehörig, südöstliches Ruhrgebiet) ließ 1970/71 die Kirchenfenster im Längs- und im Querschiff neu gestalten, darunter dort das Fenster „Das Lamm im Himmlischen Jerusalem“ einbauen. Es ist eine Arbeit in der sog. Splitterornamentik aus überwiegend blauem und rotem Antikglas, Blei und Schwarzlot, mit

Hubert Elsässer (1934-2009): Raumgestaltungen in der Kirche der Kreuzauffindung in Grafenrheinfeld (1991)

Der Bildhauer Hubert Elsässer (1934-2009) hat seine Jerusalem-Rauminstallation aus dem Würzburger Dom in abgewandelter Form wiederholt. Im Jahr 1991 kam es zu einer monumentalen Installation anlässlich der Renovierung, Umgestaltung und Modernisierung der römisch-katholischen Kirche Kreuzauffindung in Grafenrheinfeld (Unterfranken) in der Diözese Würzburg. Erneut war es ein Umbau im historischen Bestand,

Robert Wehrlin (1903-1964): Französisch-reformierte Kirche in Elsau (1960)

Robert Wehrlin (1903-1964), ein expressionistischer Glaskünstler und vor allem Maler aus Winterthur, beschäftigte sich gegen Ende seines Schaffens erneut mit dem Himmlischen Jerusalem, nachdem er bereits in seiner Heimatstadt ein entsprechendes Glasfenster in den 1950er Jahren für die französisch-reformierte Kirche seiner Heimatstadt entworfen hatte. 1960 schuf er auf Anregung von

Historistische Kirchenfenster aus St. Antonius von Padua in Nijverdal (1921)

Als die Zahl der Gemeindemitglieder Nijverdal (niederländische Provinz Overijssel) gegen Ende des 19. Jahrhunderts sprunghaft anstieg, wurde der Neubau einer römisch-katholischen Kirche geplant. Das konnte aber erst nach dem Ersten Weltkrieg umgesetzt werden, unter maßgeblicher Initiative von Pfarrer Wiegerinck. Es

Udo Vogel (geb. 1943): Portalschmuck der Kirche „Zum Guten Hirten“ in Nürnberg-Boxberg (2002)

Es gibt eine lange Tradition, an sakralen Bauten bereits außen das Himmlische Jerusalem anzubringen, sei es als Wandmalerei, als Steinskulptur (Tympanon) oder als moderner Bauschmuck. Charakteristisch für moderne Kunst ist eine Ausführung mit einem hohen Grad an Abstraktion. Ohne besondere

Erentrud Trost (1923-2004): Glasfront der Marienkirche in Heede (1977)

Der kleine Ort Heede im Emsland mit etwa 2500 Einwohnern, viele davon inzwischen keine Katholiken mehr, überrascht mit einer großen römisch-katholischen Kirche, in der mehr als ein halbes Tausend Gläubige die Messe verfolgen können. Der Anlass für den Bau mit

Erentrud Trost (1923-2004): Apsismosaik der St.-Pankratius-Kirche in Bockum-Hövel (um 1980)

Die römisch-katholische St.-Pankratius-Kirche ist eine der ältesten Gottesdienststätten der Umgebung von Hamm, schon in ottonischer Zeit soll sich hier eine Pankratius geweihte Kirche befunden haben. Möglicherweise gab es über die Jahrhunderte hinweg an dieser Stelle schon einige Kunstwerke mit Bezügen

Jan Ooms (1915-1975): Marienfenster in der ehemaligen Oosterkerk von Sneek (1956)

1956 wurde in Sneek (Provinz Friesland) die dritte reformierte Stadtkirche eröffnet, mit fast 700 Sitzplätzen – aus der Retrospektive eine unnötige und letztlich nicht nachhaltige Investition. Diese sogenannte Oosterkerk (Ostkirche – sie lang im Osten der Stadt, im Viertel Bomenbuurt)

Heinz Lilienthal (1927-2006): Betonfenster der Friedhofshalle in Wagenfeld (1965)

Anders als bei Kirchen sind die Kunstwerke in Friedhofskapellen meist weniger bekannt – die Objekte liegen oft abseits auf Friedhöfen, sind tagsüber meist verschlossen und werden in der Regel nur bei Bestattungen genutzt. Besonders gilt dies in entlegeneren Regionen wie

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.