LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Henk Schilling (1928-2005): Christuskirche in Alt-Oberhausen (1959)

Die evangelische Christuskirche in der Altstadt von Oberhausen stellt, wie schon Albrecht Dürer und doch ganz anders, das Himmlische Jerusalem und das Binden Satans auf tausend Jahre in einem Bild gegenüber, aber in klar abgetrennten Bereichen, in moderner Formensprache und

Anton Wendling (1891-1965), Karl Munzinger: St. Joseph in Essen-Kettwig (1936)

Die römisch-katholische Kirche St. Joseph in Kettwig vor der Brücke, einem Ortsteil der Stadt Essen, ist eine der ganz wenigen Kirchenbauten aus dem Dritten Reich, deren Verglasung nicht durch Kriegsschäden und auch nicht durch Modernisierungen zerstört worden ist. Errichtet wurde

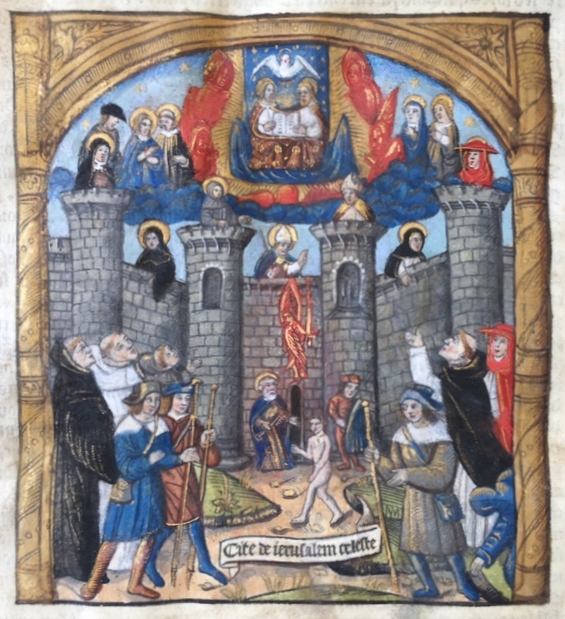

MS Français 375: Apokalypsekommentar (um 1290)

Wasserschäden haben diesen Miniaturen schwer zugesetzt. Auch auf dem Original kann man vor allem den unteren Teil der beiden Miniaturen von fol. 16v kaum mehr erkennen. Sowohl auf der linken wie auf der rechten Spalte wird Johannes von einem Engel

Simon Marmion (um 1425-1489): Visionsbuch des Ritters Tondal (1474)

Bei den „Visionen des Ritters Tondal“ handelt es sich um ein Manuskript, das heute im Museum Getty in Los Angeles unter der Signatur MS 30 aufbewahrt wird. Es ist eine französische Fassung der „Visio Tnugdali“, die als einzige vollständig illustrierte

„Gesta Romanorum“ (1521)

Mitunter tauchen auf Auktionen mittelalterliche und frühneuzeitliche Handschriften auf, die bislang unbekannte Miniaturen des Neuen Jerusalem einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen – leider nur für kurze Zeit, bis die Werke zu oft in Privatsammlungen verschwinden, wo sie der Forschung und

Admas: Pilgrim’s Progress, Ausgaben 1834 und 1837

1834 erschien in Malta die erste Ausgabe von John Bunyans Roman „Pilgrim’s Progress“ in arabischer Sprache. Sie hat den Titel: „Kitāb Siyāḥat al-Masīḥī“ und wurde von Christian Friedrich Schlienz (1803-1868) übersetzt. Eine erste unpaginierte Abbildung des Künstlers „Admas“ zeigt das

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.