LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

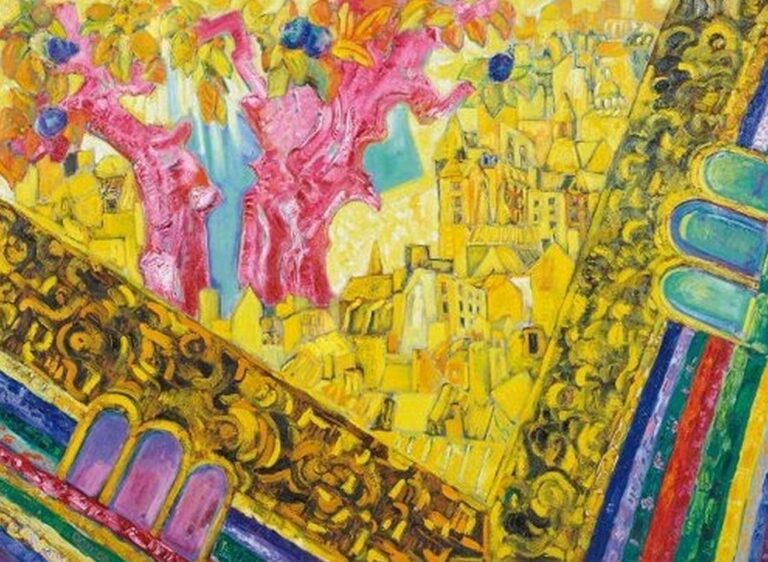

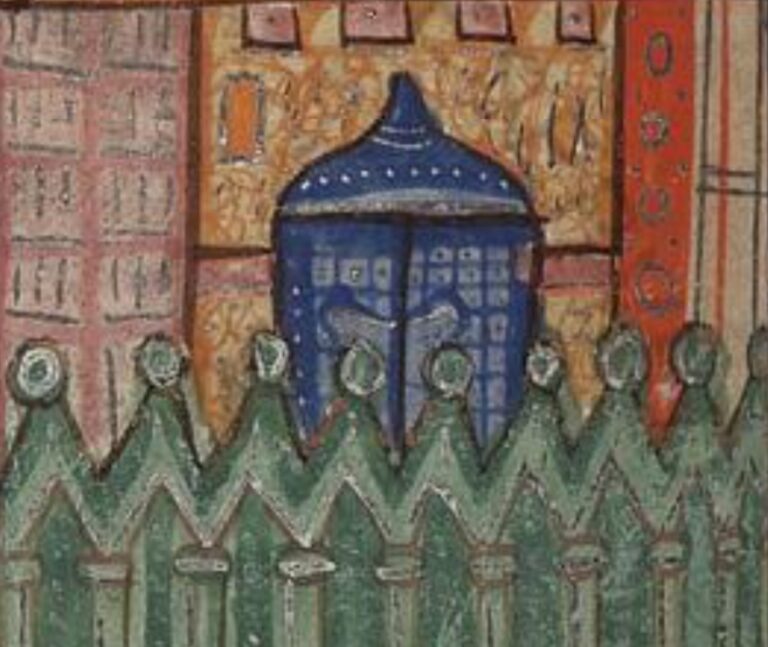

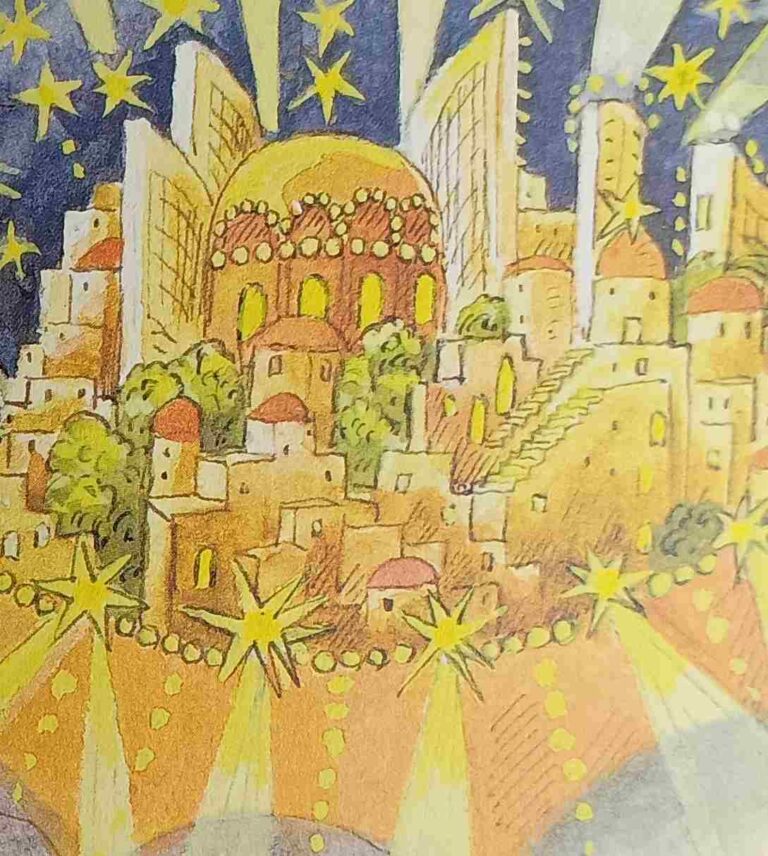

Pierre Deuse (1940-2016): Gemälde „Jérusalem Céleste“ (1986-1996)

Die Serie „Le ciel et la terre“ („Der Himmel und die Erde“) entstand zwischen den Jahren 1986 und 1996; sie umfasst 48 Gemälde in Acryl. Neben Arbeiten wie „Monde nouveau“ („Neue Welt“) oder „Le Tabernacle“ („Der Tabernakel“) gibt es auch ein „Jérusalem Céleste“, also ein Himmlisches Jerusalem, vorgestellt 2002 in

Die Alba-Bibel (1430)

Die Alba-Bibel ist eine Übersetzung des Alten Testaments aus dem Hebräischen in das mittelalterliche Kastilisch, an der u.a. Moses Arragel, der Rabbi der jüdischen Gemeinde in Maqueda, beteiligt war. So sind Kommentare christlicher und jüdischer Gelehrter aufgenommen worden, etwa von Abraham ibn Ezra, Maimonides, Shlomo ben Aderet und Nissim von

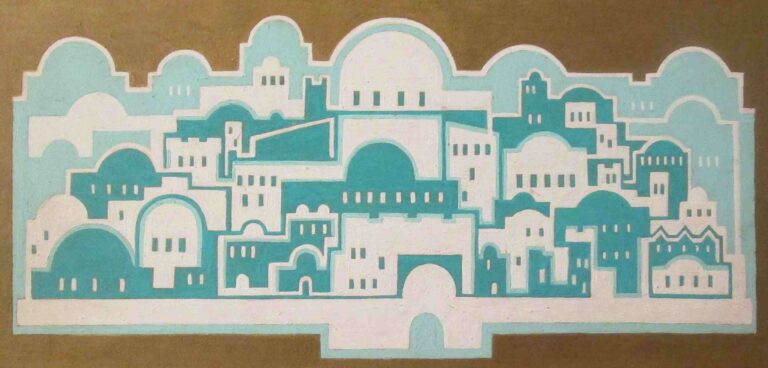

Phil Schmidt (geb. 1946): Jerusalems-Brettspiele (um 1980 – um 1995)

Der evangelische Pfarrer Phil Schmidt (geb. 1946) hat im Laufe der Jahre verschiedene Brettspiele erfunden und auch gestaltet. Zielgruppe sind vor allem Schüler und Konfirmanden, wobei die Spiele auch von Erwachsenen, etwa auf Freizeiten oder Spieleabenden, Verwendung finden. Obwohl bei den Spielen Fragen zur Bibel und zur Region eine Rolle

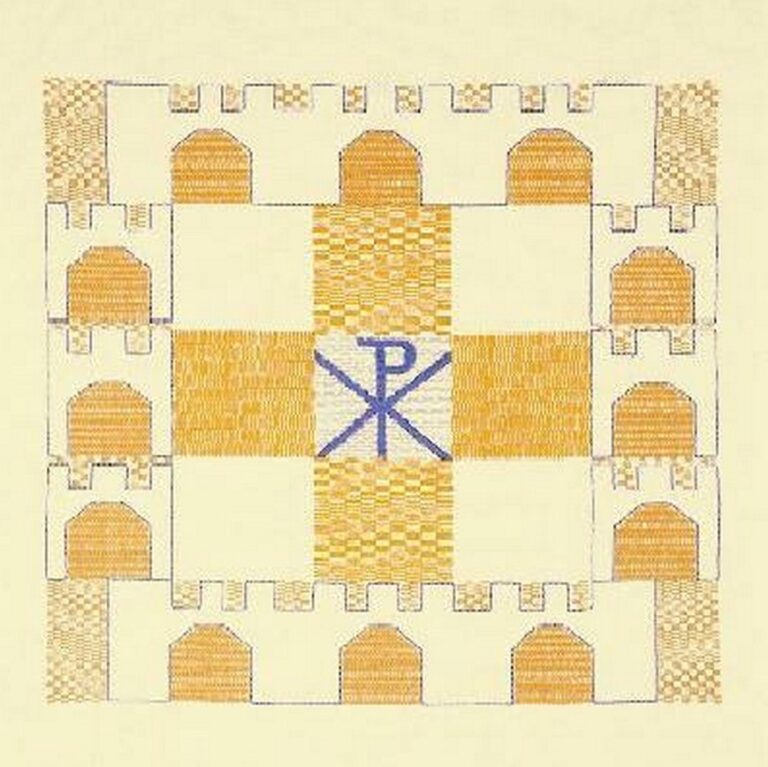

Johanna Eggert: Parament (um 1970)

Die Hamburger Traditionsfirma „Liturgische Gerätschaften Eggert“ beliefert schon seit 1880 die evangelische Kirche mit hochwertigen Antependien. Im Angebot war auch ein Parament mit dem Titel „Himmlisches Jerusalem“ in der Größe 80 x 80 Zentimeter (Artikelnummer PAR-325-80). Entworfen wurde das Kunstwerk Anfang der 1970er Jahre von Johanna Eggert in Zusammenarbeit mit

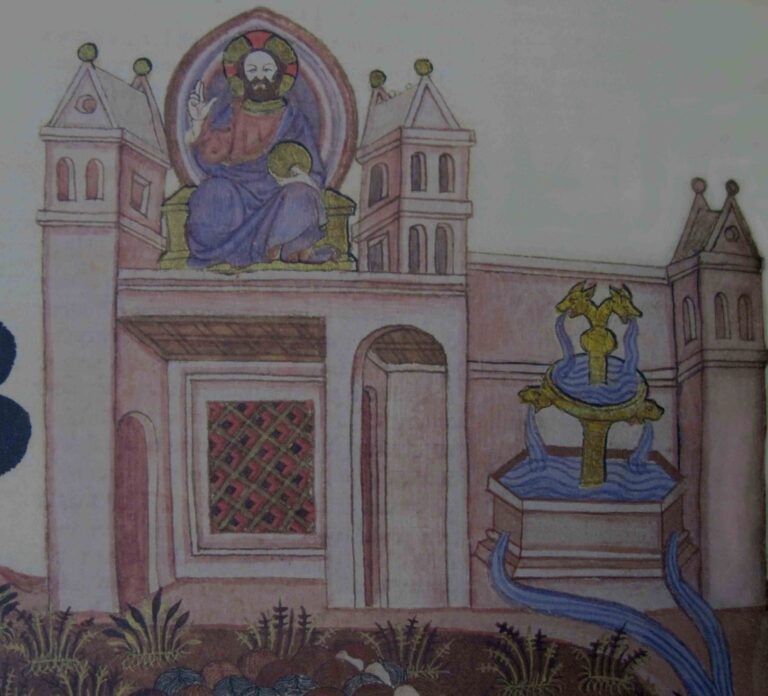

MS Cod. 1179: Ausgabe der Bible moralisée (um 1225)

Das Wiener Exemplar der „Bible moralisée“, Signatur Cod. 1179, hier fol. 244r (a), (c), (e) und (g) sowie fol. 246r (a) aus der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien ist vollständig in Latein abgefasst. Über Auftraggeber, Konzeptoren, Künstler und frühere Besitzer gibt es nur wage Vermutungen. Die Konzeptoren waren vermutlich Theologen der

Hubert Damon (1935-2020): Gemälde „Jérusalem Céleste“ (1985)

Der französische Maler Hubert Damon wurde 1935 in Blois, im Loire-Tal, geboren. Er war Mitglied des „Salon d’Automne et des Indépendants“ und zählte in der Öffentlichkeit zu den betont katholischen zeitgenössischen Künstlern. Er ist aber weniger durch Ausstattungen von Kirchen oder Kapellen hervorgetreten, sondern mit seinen farbintensiven, fröhlichen und lebensbejahenden

Theo M. Landmann (1903-1978): Betonglasfenster der Kirche St. Thomas in Bohmte (1969)

Anfang der 1950er Jahre wurde in Bohmte (Landkreis Osnabrück) durch Bevölkerungswachstum und Zuzug ostpreußischer Protestanten ein evangelischer Kirchenbau möglich. Das Schiff der St.-Thomas-Kirche wurde durch den Architekten Werner Johannsen errichtet, der Turm durch den Zimmermeister Gustav Ellermann und die Fenstergestaltung durch den Glasmaler Theo M. Landmann (1903-1978). Dafür sollte es

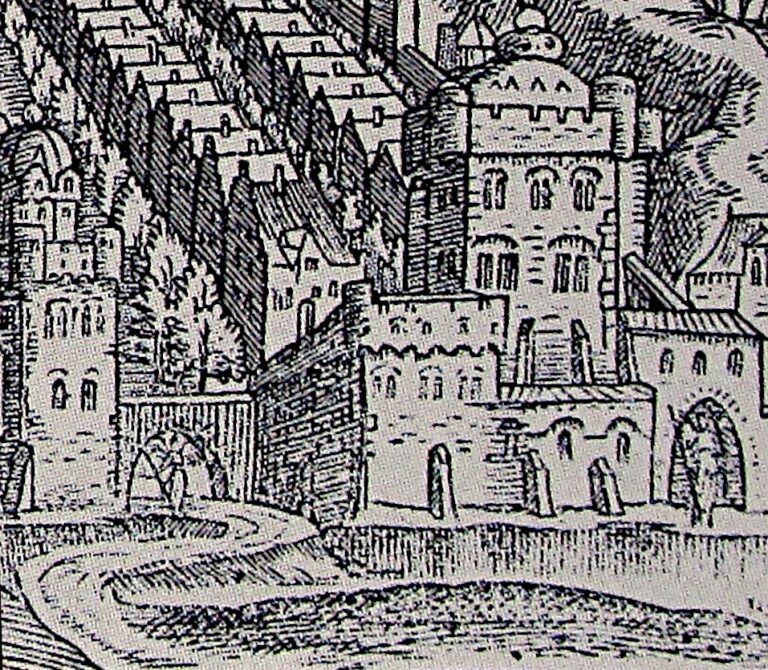

Thomas Mitis von Limusa (1523-1591): Prager Bibelausgabe (1570)

Die Bildkonzeptionen der Reformation gingen aus den deutschen Landen in die übrige christliche Welt. Für die Popularisierung waren vor allem Humanisten verantwortlich. In Böhmen war dies etwa Thomas Mitis (1523-1591), ein Universalgelehrter, Pädagoge, Dichter und Verleger. Vor allem war er Korrespondent mit zahlreichen Kollegen und sorgte dafür, dass lutherisches wie

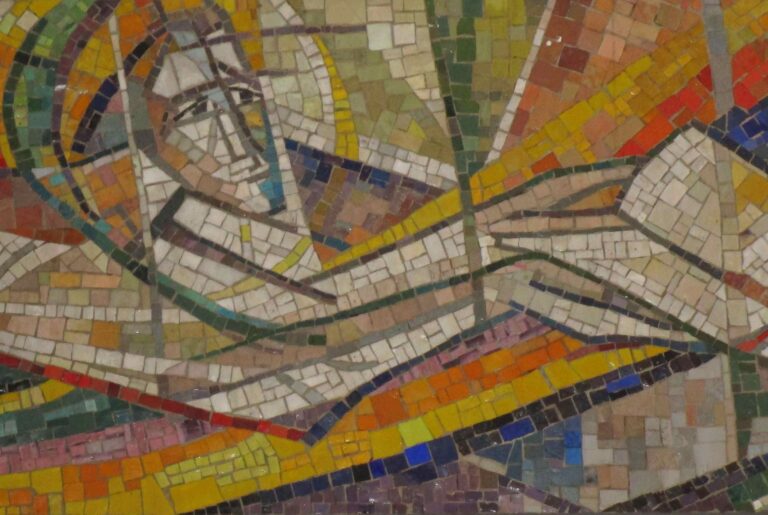

Inge Pape (geb. 1937): Mosaik aus der Emmaus-Kirche in Berlin-Kreuzberg (1961)

Die evangelische Emmauskirche in Berlin-Kreuzberg ist eine mächtige Backsteinkirche aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Wie fast alle Innenstadtkirchen erlitt das Gebäude schwere Kriegsschäden, so dass man lediglich das Äußere des historischen Kirchturms mit einem Mosaik über dem Eingangsportal erhalten hat, das eigentliche Kirchenschiff dahinter von 1956 bis 1959 jedoch

Sandra Fiorentini Lorenco (geb. 1942): Keramik „La Gerusalemme Celeste“ (1990)

Zwischen Februar und März 1990 entstand „La Gerusalemme Celeste“ – ein Werk der italienischen Keramikerin Sandra Fiorentini Lorenco (geb. 1942) als glasierte Tonscheibe der Maße 15 x 10 Zentimeter. Die Gegenüberstellung zweier Tore, die pars pro toto für Städte stehen, ist an die Gegenüberstellung von Bethlehem und Jerusalem auf antiken

Chig.A.IV.74: Testamentum Novum (um 1200)

Bei dem Band „Chig.A.IV.74“ handelt es sich um eine Ausgabe des Neuen Testaments aus dem 13. Jahrhundert. Er ist Teil der sogenannten „Chigi-Bibliothek“ aus Siena. Diese war die persönliche Sammlung der römischen Familie Chigi, die mindestens aus der Zeit von Fabio Chigi, Papst Alexander VII., stammt und bis ins 20.

Christof Grüger (1926-2014): evangelische „Kirche zum Vaterhaus“ (1966)

Die „Kirche zum Vaterhaus“, eine evangelische Kirche in Berlin-Treptow 1911 im Jugendstil erbaut, war im Altarbereich ursprünglich mit fünf farbigen Ornamentfenstern ausgestattet. Diese gingen dann im Zweiten Weltkrieg verloren. Die heutige Fensterlösung für den Altarbereich schuf der Künstler Christof Grüger (1926-2014) aus Schönebeck im Jahr 1966. Ursprünglich gab es drei

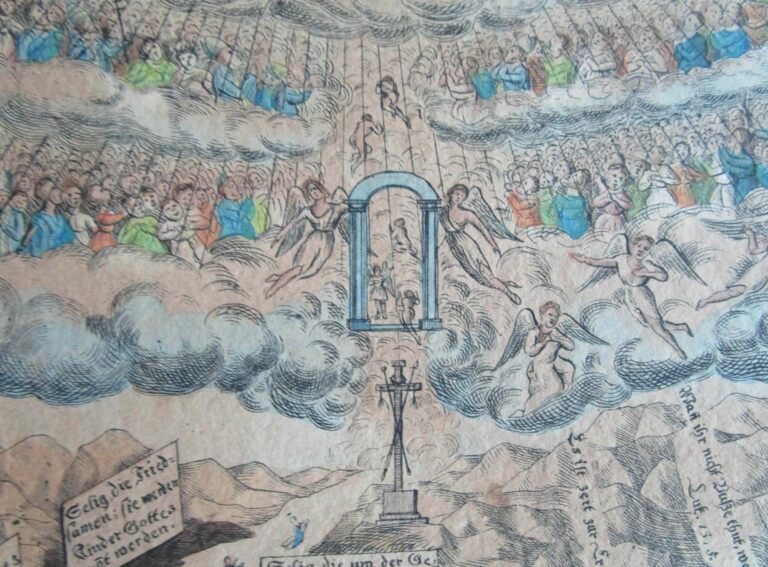

Car Kis: Zweiwegebild „Schmaler und breiter Weg“ (um 1830)

Das bekannte und lange Zeit populäre Zweiwegebild, „Der breite und der schmale Weg“ (ab 1867) von Charlotte Reihlen hatte eine ganze Reihe von Ideengebern und Vorläufern, Car Kis war einer von ihnen. Dieser führte einen Verlag und eine Buchhandlung in Cannstadt, am einstigen Fischertor. Angefertigt wurde der von Kis vertriebene

Altgläubige: „Spiritueller Blumengarten“ (um 1860)

Anders als zu Beginn des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Russland nur einige wenige illustrierte apokalyptische Handschriften, von denen nur eine ganz geringe Zahl die zwei Weltkriege und die Stalinisierung überstanden hat. Ein solches Werk befindet sich in der

Sándor Nagy (1869-1950): Wandfresken aus St. Elisabeth in Budapest (1941)

Pesterzsébet ist der XX. Bezirk der ungarischen Hauptstadt Budapest, hier befindet sich die römisch-katholische Kirche der Heiligen Elisabeth, 1908 bis 1910 im neogotischen Stil errichtet. Für die Innenausmalung war zunächst kein Geld vorhanden. Die ersten Konzepte und Ideen aus der Mitte der 1930er Jahre gehen auf den Propst, Kunstschriftsteller und

Konzeption nach Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879): Hochaltar der Wallfahrtskirche Notre-Dame du Puy-en-Velay (um 1850)

Die römisch-katholischen Kathedrale Notre-Dame von Puy-en-Velay in der südfranzösischen Region Auvergne ist noch heute ein wichtiges Marienwallfahrtszentrum. Einst war die Kirche eine wichtige Station für die Pilger der Regionen Süddeutschland, Schweiz und Oberitalien auf der Route nach Santiago de Compostela.

Giesela Röder (1937-2016): Kinderbibel (1999)

Kinderbibeln mit Darstellungen des Neuen Jerusalem sind eine recht späte Erscheinung. Die meisten Ausgaben kamen im 20. Jahrhundert auf den Markt. Selten ist darin die Johannesoffenbarung enthalten, noch seltener eine Illustration des Neuen Jerusalem. In den wenigen Fällen, bei denen

Wilhelm Keudel (1913-1974): Glasfenster von St. Maria in Harburg-Hamburg (1963)

Wilhelm Keudel (1913-1974) gehört heute zu den weniger bekannten Künstlern der unmittelbaren Nachkriegszeit. Er bediente ein breites künstlerische Spektrum, gestaltete Brunnen, betrieb künstlerische Photographie oder wurde bei Farbberatungen hinzugezogen. Die sakrale Glaskunst für römisch-katholische Kirchen, vornehmlich im Neubau, war sein

Esben Hanefelt Kristensen: Altarbild in Aalborg-Vesterkær (1999)

Die dänische Kirche Vesterkaer (Aalborg) wird von einem monumentalen Altarbild dominiert, welches am 22. August 1999 feierlich von dem Pfarrer Villy Mølgaard in der protestantischen Kirche eingeweiht wurde. Es ist ein hervorragendes Beispiel der zeitgenössischen dänischen Sakralkunst für die Abkehr

Julien-Léopold Lobin (1814-1864): Immaculata-Fenster aus Saint Aré in Decize (1867)

Lucien-Léopold Lobin (1837-1892) war der Sohn des Glasmalers Julien-Léopold Lobin (1814-1864). In der Manufaktur seines Vaters in Tours arbeitete er als Maler und Glasmaler. 1863 – sein Vater war bereits kränklich – wurde er Teilhaber dieses Unternehmens, ein Jahr später

Historistische Wandmalerei aus Saint Aré in Decize (um 1860)

1842 kam es zu einer Katastrophe für die römisch-katholische Kirche von Saint Aré in Decize, einer kleinen Stadt an der Loire in Burgund: Die Mauern des Schlosses über der Kirche stürzten wie eine Lawine nach unten, rissen das Kirchenschiff, mehrere

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.