In einem Psalterium würde man Darstellungen des Himmlischen Jerusalem nicht unbedingt erwarten. In einem solchen Werk sind die Psalter aus dem Alten Testament enthalten, sie Kreisen um das Lob Gottes oder um Klagen über die Last des Daseins, oftmals geht es um den Jerusalemer Tempel oder allgemein um Zion. Dennoch gab es mittelalterliche und frühneuzeitliche Psalter, die das Themenspektrum erweiterten und das Neue Jerusalem mit einbezogen, beispielsweise der Stuttgarter Psalter, der Psalterium Feriatrum oder der Moskauer Psalter. Das älteste Werk, in dem sich dies nachweisen lässt, ist wohl der Chludow-Psalter, eine illuminierte byzantinische Handschrift aus der Mitte des 9. Jahrhunderts, angefertigt in Konstantinopel. Nachdem dieses von den Osmanen erobert wurde, kam die Handschrift auf den Berg Athos, bis Alexei Iwanowitsch Chludow sie ankaufte, nach dem er heute benannt ist. Als Teil des Chludow-Vermächtnisses ging der Psalter dann an das Moskauer Nikolaikloster. Seit 1917 wird er im Staatlichen Historischen Museum in Moskau aufbewahrt (MS gr.129d).

Hintergrund seiner Entstehung war der Bilderstreit. Angefertigt wurde dieses Werk von einem Ikonodulen, also jemanden, der die bildliche Verehrung Gottes als möglich oder wünschenswert ansieht. Daher findet man in dem Chludow-Psalter auch zahlreiche Figuren aus dem Neuen Testament, vornehmlich Jesus Christus und Maria, obwohl diese in den Psalmen nicht vorkommen.

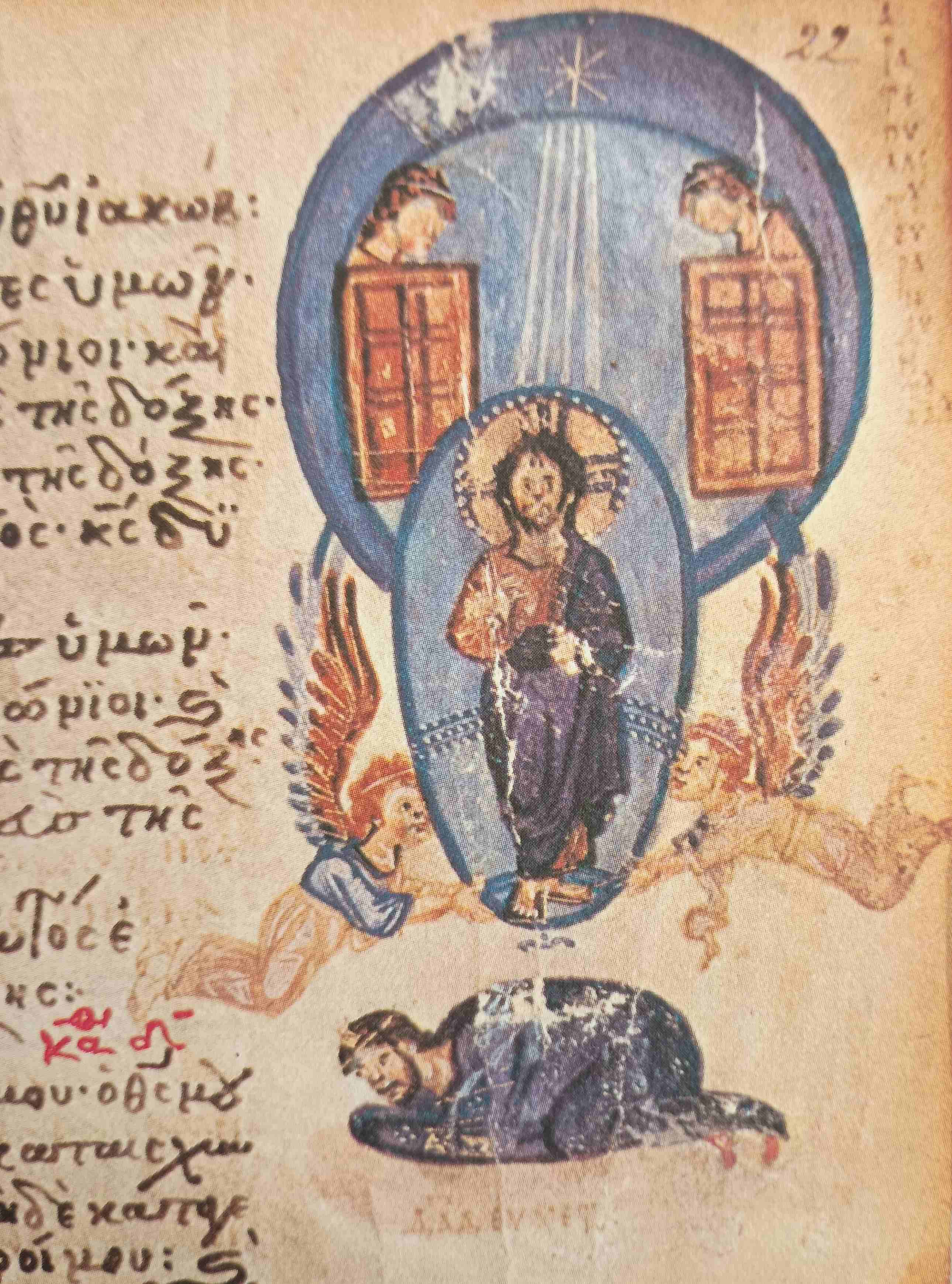

Ein erstes Beispiel bringt fol. 22. David kniet vor Christus in einer blauen Mandorla, die von zwei Engeln getragen wird. Für das Thema relevant ist die Malerei dahinter. Hier wird die Szene von unten in anderer Form wiederholt: Statt einer Mandorla findet sich ein Lichtkreis, erneut in blauer Farbe, aus dem von einem Stern aus die untere Szene beleuchtet wird. Links wie rechts halten zwei Engel oder Adoranten die Tür des Neuen Jerusalem geöffnet. Es ist eine der ersten Darstellungen, von denen sich in der Ostkirche das Motiv der aufgesprengte Türflügel entwickelte. Freilich, hier sehen die Türen noch so aus wie die Schilde einfacher römischer Soldaten, was sich in den folgenden Jahrhunderten ändern sollte, als die Türflügel immer prächtiger wurden.

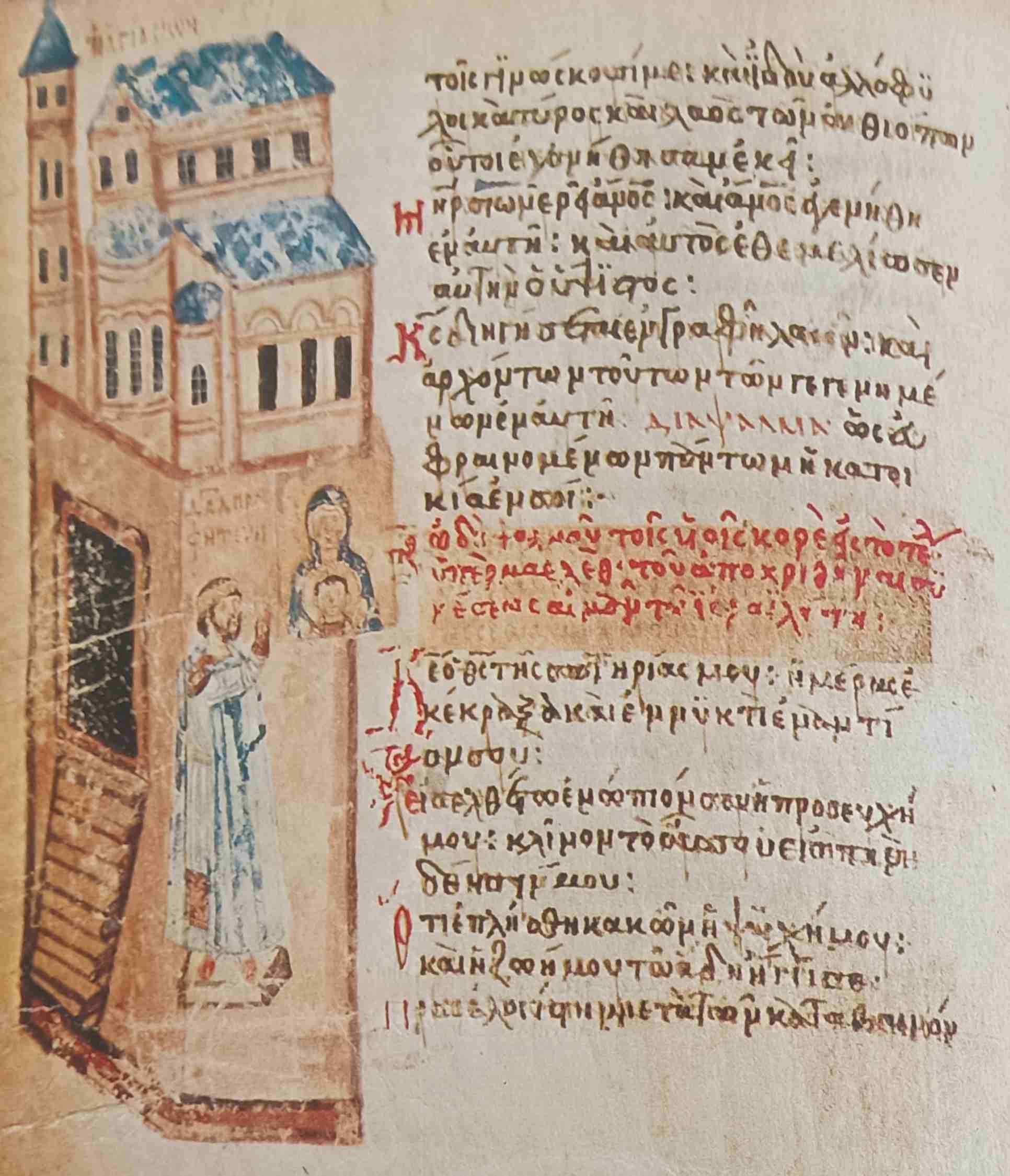

Ganz anders, deutlich urbaner, ist die Architekturagglomeration auf fol. 86v. Zu sehen ist ein Gebäude, welches sich auf dem Blatt parallel zum Text links nach unten zieht. Durch diese Position bot sich die Darstellung als schmaler Turm an, der aus zwei Teilen besteht. Der Sockel macht mehr als die Hälfte der Höhe aus; eine Leiter führt zum rechteckigen Eingang. Beides macht diesen Turm zu einem Wehrturm, auf dessen Plateau sich eine Kirche mit vorgelagertem Turm ausbreitet. In der Wissenschaft wurde dieser Bau als Himmlisches Jerusalem bezeichnet, nicht zuletzt wegen Maria und Christus. Betrachtet man diese Figuren genau, wird man feststellen, dass es sich um eine Ikone handelt, vor der ein Heiliger betet.

Viktor Nikitic Lasarev: Einige kritische Bemerkungen zum Chludov-Psalter, in: Byzantinische Zeitschrift, 29, 1930, S. 279-284.

Marfa V. Ščepkina (Hrsg.): Miniatjury chludovskoj psaltyri. Grečeskij illjustrirovannyj kodeks IX veka, Moskva 1977.

Rainer Stichel: Zur Herkunft des griechischen Chludov-Psalters, in: Actes du XVe congrès international d’études Byzantines, 2. Art et Archéologie. Communications, 1981, S. 733-738.

Robin Cormack: Writing in gold. Byzantine society and its icons, London 1985.

Elina N. Dobrynina: New Findings on the Khludov Psalter Revealed during Restoration, in: Nea Rhome, 7, 2010, S. 57-72.