LETZTER BEITRAG

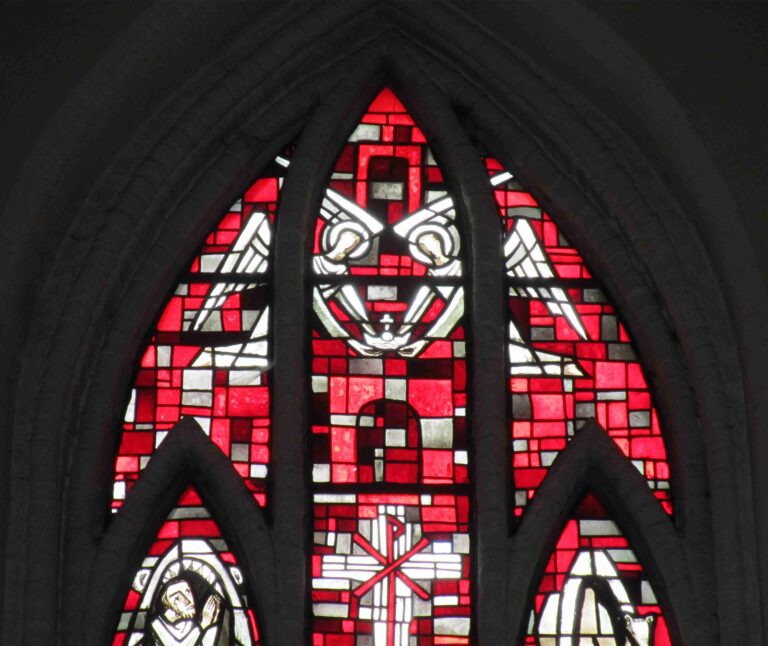

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

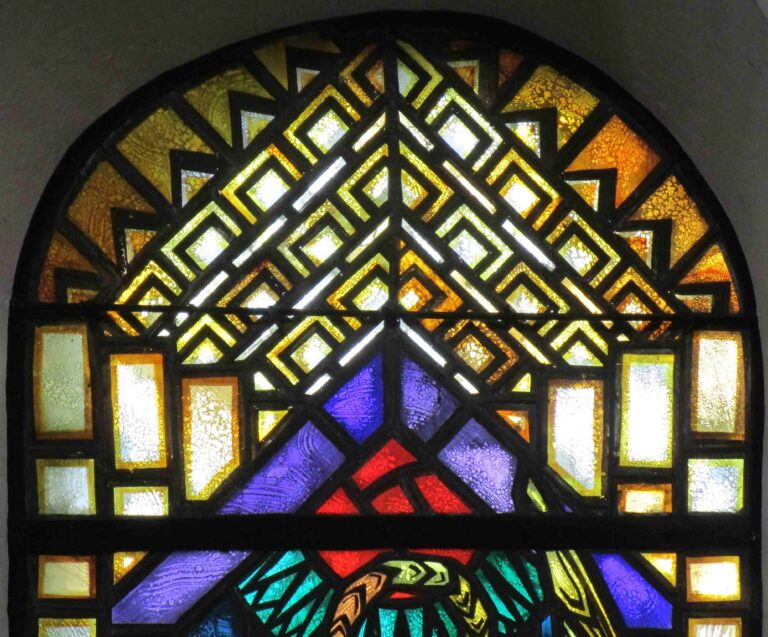

Uwe Fossemer (geb. 1942): Kisdorf (2005)

Nach der Fertigstellung des Tauffensters für die Apostel-Johannes-Kirche in Oering sollte es einige Jahre dauern, bis für den Glasmaler Uwe Fossemer (geb. 1942) aus Itzstedt das Thema des Neuen Jerusalem wieder relevant werden sollte. 2005 fertigte er ein weiteres einzelnes Fenster für die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten in Kisdorf bei Kaltenkirchen

Wolfgang E. Fentsch (1925-1968): evangelische Kirche von Altenhundem (1956)

Nach seinen Jerusalemsfenstern für die Christuskirche in Plettenberg (1953) und in der evangelischen Kirche in Lettmecke war Wolfgang E. Fentsch (1925-1968) gewissermaßen eine Autorität für Glasmalerei im Sauerland. Es dauerte nicht lange, bis seine Fertigkeiten für ein drittes Himmlisches Jerusalem gefragt waren, diesmal für die evangelische Kirche von Altenhundem bei

Bruno Müller-Linow (1909-1997): Heilig-Kreuz Kirche in Bensheim-Auerbach (1959)

Bruno Müller-Linow (1909-1997) gehörte Zeit seines Lebens als Künstler und als Hochschullehrer zu den in der Öffentlichkeit bekannteren Namen. Schon frühzeitig hatte er den Expressionisten Karl Schmidt-Rottluff, den Bildhauer Paul Egon Schiffers und andere Meister kennen lernen können, seine kommunikativen Fähigkeiten, glaubt man zeitgenössischen Beschreibungen, waren herausstechend. Nach einer Tätigkeit

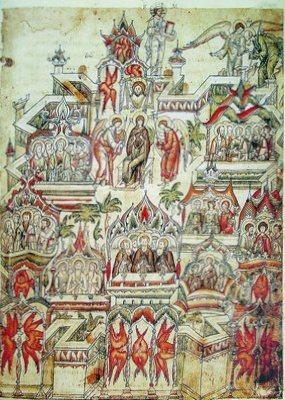

Erste Moskauer Apokalypsehandschrift (1580)

Von der Mitte des 16. bis Anfang des 20. Jahrhunderts haben sind Hunderte russische Abschriften der Johannesoffenbarung, die sogenannten Apokalypsen, mit zahlreichen Miniaturen erhalten. In vielen Ausgaben sind dem in 72 Kapitel gegliederten Text Interpretationen des Heiligen Andreas von Cäsarea beigefügt, zu denen dann noch Interpretationen anderer Autoren hinzugefügt werden.Die

Ad Maas (1930-2013): Glasfenster aus St. Josef in Keent (1962)

Wie in Deutschland, so wurden auch in den Niederlanden aus heutiger Sicht überdimensionierte Kirchen errichtet, erweitert und großzügig mit Kunstwerken ausgestattet. Mit einem entscheidenden Unterschied: In Deutschland förderte der Staat durch die Kirchensteuer solche Bautätigkeit, während in den Niederlanden Gleiches mit den Mitteln der Gemeinden, durch Spenden und Zuschüsse aus

Weltgericht aus der Gemeindekirche San Pedro in Urubamba (1784)

Die römisch-katholische Gemeindekirche San Pedro Apostol in Urubamba (vollständiger Name: Templo de San Pedro Apóstol) versammelt in sich mehr bedeutende Kunstwerke als manches Kolonialmuseum. Unter dem Bestand von Ölmalereien, von denen aus Platzgründen nur ein Teil in der Kirche aufgehängt werden kann, gehört ein Weltgericht, das in der Fachwelt auf

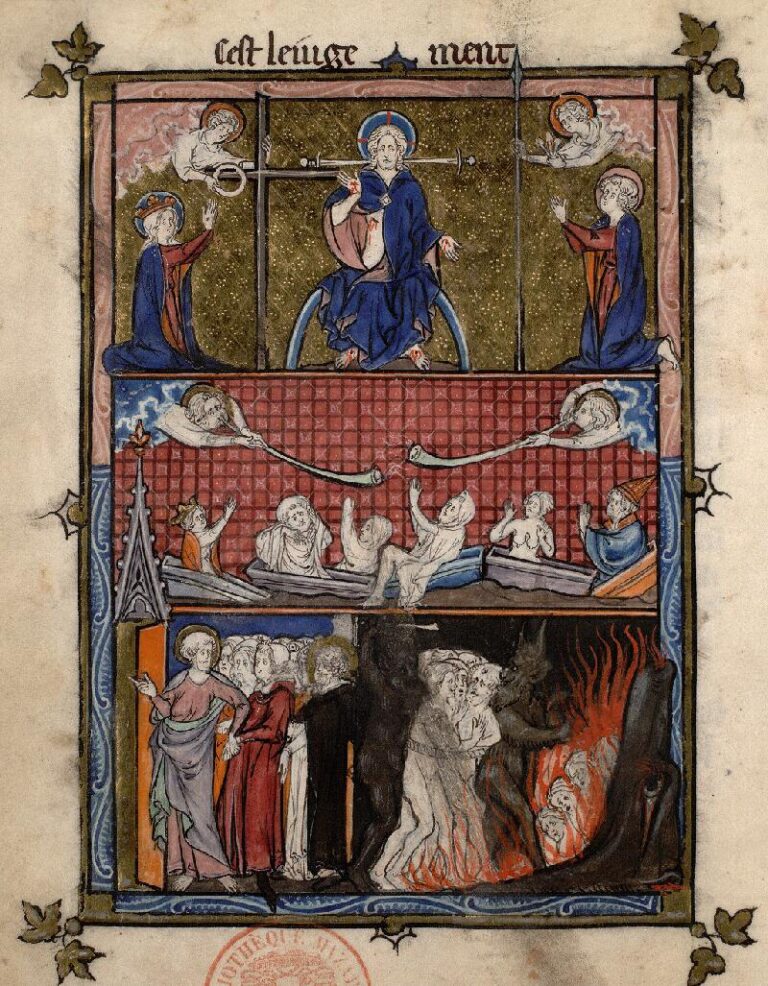

Maître de Papeleu: Apokalypsehandschrift „Somme le Roi“ (1295)

Die Miniaturen, die diese Apokpalypsehandschrift auszeichnen, zeigen noch Spuren der Romanik, sind überwiegen aber bereits im Stil der Gotik gehalten. Fol. 44v präsentiert im Kontext des Weltgerichts auch die Himmelspforte in dem Neuen Jerusalem. Romanisch ist noch der blockartige Aufbau des Bildes, was sich auch bei der Architektur der Pforte

Wilhelm Rengshausen (1818-1989): Christ-König in Springe (1980)

Erklärende Tafeln neben den Fenstern der römisch-katholischen Kirche Christ-König in Springe verweisen darauf, dass diese nach einem „geistlichen Konzept“ von Pfarrer M. Mertes konzipiert wurden, das dann von dem Künstler Wilhelm Karl Franz Rengshausen (1918-1989) aus Warstein ausgeführt wurde. Das Fenster selbst ist signiert und dort ist zu lesen, dass

Siegfried Assmann (1925-2021): Chorfenster von St. Michaelis in Eutin (1961)

Üblicherweise zeigt der Glasmaler und Bildhauer Siegfried Assmann (1925-2021) das Himmlische Jerusalem mit seinen zwölf Toren, wobei der Künstler in Farbe und Form eine eigene Darstellungsweise gefunden hat, die man schnell wiedererkennt. Etwas anders ist es in der evangelischen Stadtkirche von Eutin in der Holsteinischen Schweiz. Dort wurde die gotische

Friedrich-Paul Scholz (1916-1993): Pauluskirche in Lenzinghausen (1962)

Für Jahrzehnte war die evangelische Pauluskirche das Zentrum des Orts Lenzinghausen bei Spenge, doch die Zukunft dieses Bauwerks ist ungesichert, so dass ich es bevorzugt aufsuchte, bevor die Kirche umgewidmet oder abgerissen sein wird. Für den einfachen Kastenbau mit freistehendem Glockenturm benötigte man nicht viel Zeit, nach wenigen Monaten erfolgte

Franz Dewald (1911-1990): St. Josef in Sennfeld (1969)

St. Josef ist eine römisch-katholische Hallenkirche mit freistehendem Glockenturm. Beides wurde Ende der 1960er Jahre in dem Hang einer Neubausiedlung der Ortschaft Sennfeld bei Adelsheim im Neckar-Odenwald-Kreis im Norden Baden-Württembergs errichtet. Die Kirche besitzt einen umfangreichen Bestand an Glasfenstern, u.a. ein Oberlichtband und gegen Norden, zur der dem Hang abgewandten

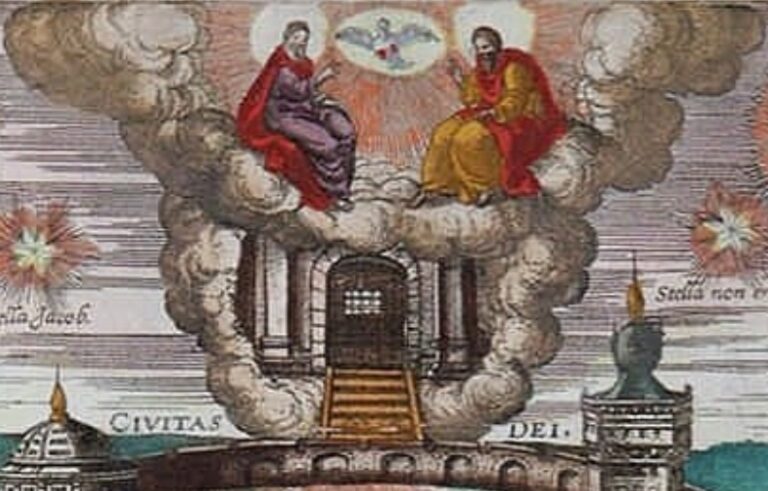

Pieter van der Borcht (1545-1608): Maria Immaculata nach dem Hohelied (um 1590)

Auch von Pieter van der Borcht/Petrus van der Borcht (1545-1608) kennen wir eine Darstellung der Maria Immaculata. In diesem Fall wundert es wenig, denn hinter dem illustren Namen Borcht verbergen sich vermutlich mehrere flämische Künstler, die zwischen 1535 und 1608 in Mechelen, Antwerpen und Brüssel als Kupferstecher und Buchillustratoren tätig

Krypta aus St. Marien in Lengfeld (1965)

St. Marien in Lengfeld befindet sich im Otzberger am Rand des Odenwaldes in Südhessen. Das Gebäude ist unter Gläubigen besser bekannt als römisch-katholische Kirche „Maria Sieben Schmerzen“. Eingeweiht wurde es am 30. Mai 1965 durch den Bischof Josef Maria Reuß aus Mainz. Zu diesem Zeitpunkt waren die fünf Buntglasfenster der

Josef Scheuer (1885-1967): St. Rochus-Kapelle in Heiligenhaus (1925)

In Heiligenhaus, einem Ortsteil von Overath (Bergisches Land), gibt es die römisch-katholische Kirche St. Rochus und in unmittelbare Nähe die Kapelle St. Rochus. Der Bau von 1840 ist älter als die Kirche von 1936, die nach einem weiteren Kirchenneubau 1967 als Pfarrsaal genutzt wird. Im Inneren der Kapelle befindet sich

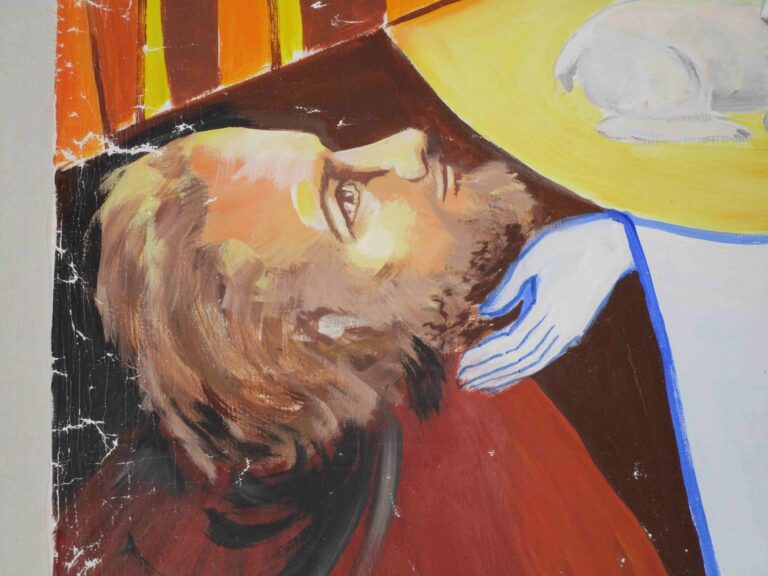

Paul Nagel (1925-2016): Deckenmalerei der Edith-Stein-Kapelle in Bensheim (1987)

1980 brannte es im Bensheimer Priesterseminar. Die Erzdiözese Köln ergriff die Gelegenheit, die Räumlichkeiten nicht mehr als Seminar wiederherzustellen, sondern zu einem Tagungszentrum und Hotel umzubauen. Neben einer kleinen Hauskapelle errichtete man die neue Edith-Stein-Kapelle im Zentrum der vierflügeligen völlig neu durch die Architekten Hans Peter Greyer und Manfred König

Johanna Sadounig (geb. 1950) u.a.: Villacher Fastentuch (1993-1995)

Auch auf Fastentüchern oder Hungertüchern wurde das Himmlische Jerusalem dargestellt, wenngleich äußerst selten. Die Gottesstadt, in der man in Freude und in paradiesischen Zuständen zu leben hofft, ist eher der Gegenpol zur Fastenzeit. Wenn überhaupt, so ist Kärnten eine Region

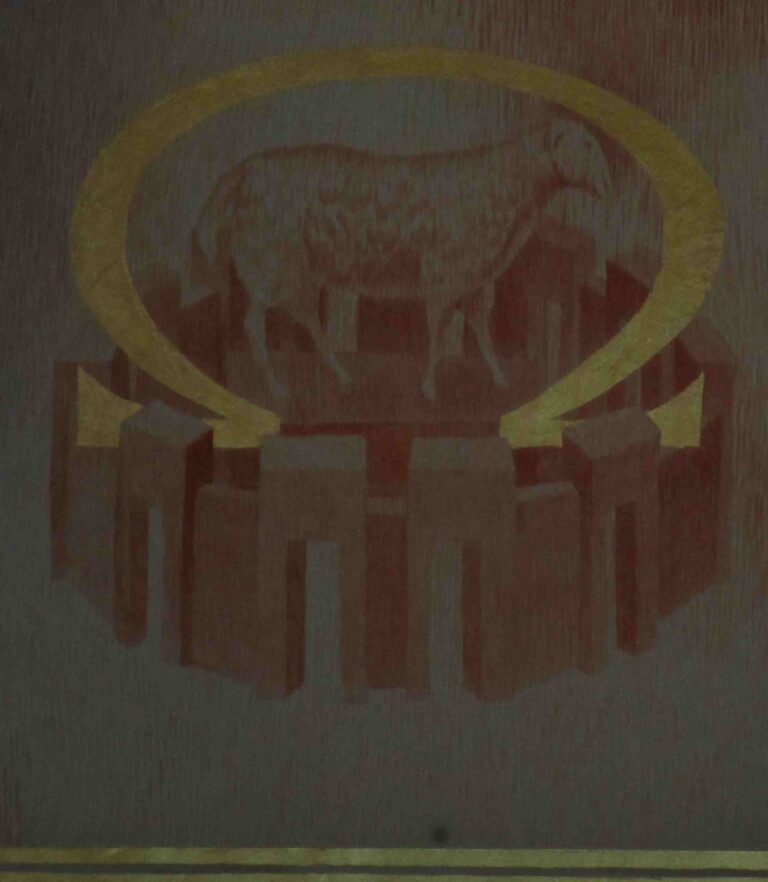

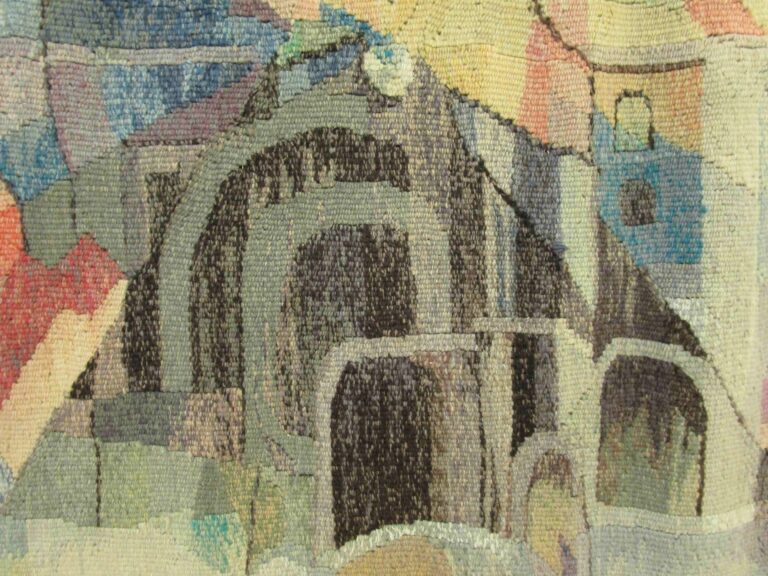

Herlinder Almer (1937-2023): Bildteppich aus der Kapelle in Birkfeld (um 1985)

Der Bildteppich „Himmlisches Jerusalem“ wurde vom Pfarrer von Birkfeld, Bischofsvikar Dr. Willibald Rodler, als Altarbild der Kapelle des damaligen Pensionistenheimes in Birkfeld/Steiermark (heute Bezirkspflegeheim Birkfeld) in Auftrag gegeben. Er wurde dann von der Malerin, Textilkünstlerin und Pädagogin Herlinder Almer (1937-2023)

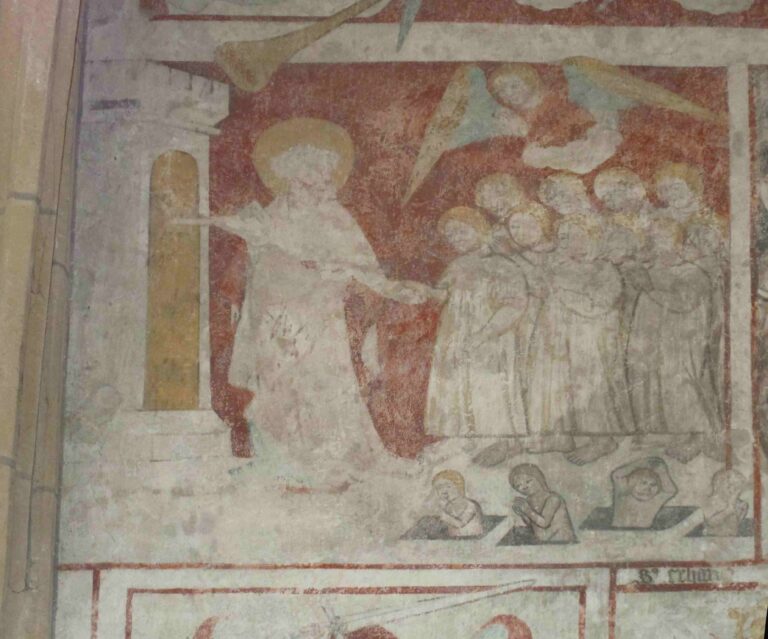

Weltgerichtsfresko aus der Kirche zur Heiligen Kunigunde in Wald am Schoberpass (um 1420)

Die römisch-katholische Pfarrkirche zur Heiligen Kunigunde in Wald am Schoberpass in der Steiermark besitzt Wandmalereien aus der Zeit um 1420, die von einem „Meister von Kobenz“ stammen sollen, aus der gleichnamigen Marktgemeinde im Bezirk Murtal in der Steiermark. Im Jahr

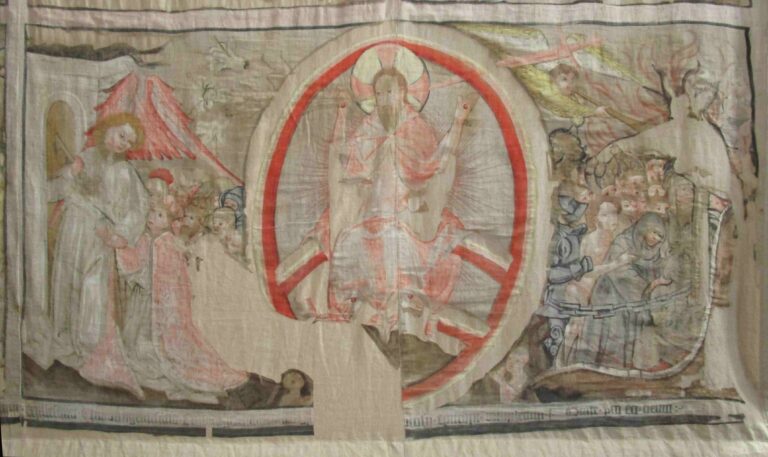

Gotisches Fastentuch des Doms zu Gurk (1458)

Eines der ältesten und mit etwa 80 Quadratmetern größte Exemplar eines Fastentuchs ist dasjenige im Dom zu Gurk in Kärnten. In ganz Österreich ist dieses einzigartige Kulturdokument nicht allein die älteste textile Darstellung des Neuen Jerusalem, sondern die älteste Darstellung

Weltgericht nach russischer Schule (17. Jh.)

Diese Ikone kennen wir nur von Kunstauktionen, angeblich soll sie im 17. Jahrhundert entstanden sein, weist aber Merkmale auf, die sich schon im 16. Jahrhundert finden lassen. Es handelt sich, nach Auskunft des Auktionators, bei dem Kunstobjekt um eine „Vrezok-Ikone“,

2028 Simeon Zidaru (1984-2007): Drei Mixedmedia-Arbeiten „Noul Ierusalim“ (um 2015)

Simeon Zidaru bleibt ein Unbekannter, außer seinem Namen und den Lebensdaten ist eigentlich kaum etwas bekannt. Er lebte von 1984 bis 2007, der Name deutet auf einen Rumänen hin, auch die Art der Werkpräsentation läßt auf einen Künstler mit einem

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.