LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Grete Bardenheuer (1908-1993): Wandteppiche aus St. Antonius in Geisecke (1975)

Die römisch-katholische Kirche St. Antonius befindet sich in Geisecke, einem Ortsteil von Schwerte im südöstlichen Ruhrgebiet, direkt an dem Fluss Ruhr, der der Region seinen Namen gab. Den kleinen Altarraum der ungewöhnlichen Kirche aus den 1930er Jahren schmückt eine ungewöhnliche Textilarbeit (465 x 260 Zentimeter). Ein hell gehaltener Wandbehang zeigt

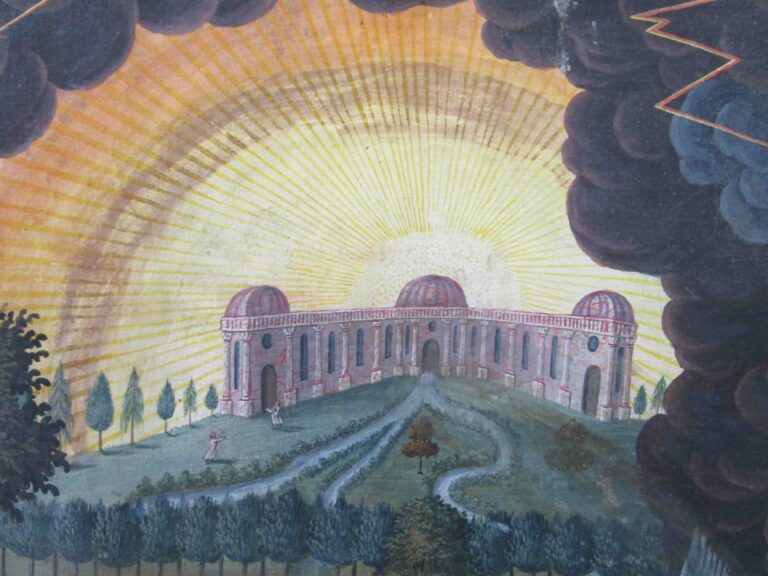

Pascual Olivares y Argote: Ölgemälde „Maria Immaculata“ aus Cuzco (1811)

Um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert war es in Neuspanien populär, die Symbole der Lauretanischen Litanei in einem kolonialen Lokalstil wiederzugeben. Meist waren es namentlich nicht bekannte Meister, von denen wir Beispiele aus dem Dallas Museum of Art und aus mehreren Privatsammlungen kennen. Etwas anderes ist es bei

Radapokalypse Biblia picta aus Böhmen (1325-1349)

Radapokalypsen gab es bei Wandmalereien oder bei Radleuchtern vor allem in der Romanik häufiger, aber als Buchillustrationen sind sie selten. Eine solche Variante kommt aus Prag (Národni Knihovna, Prag, Signatur: MS XXIII C 124) und entstand dort im 14. Jahrhundert, zwischen 1325 und 1349. Es handelt sich um eine umfangreiche

Janice Zmilely: Jenaer Kodex (um 1495)

Im Spätmittelalter war Böhmen eine maßgebliches Zentrum der Miniaturmalerei Mitteleuropas, das bezeugen nicht allein die Radapokalypse aus der Velislai Biblia picta oder eine Weltgerichtsdarstellung von 1441, sondern auch eine Miniatur aus dem Jenaer Kodex (tschechisch Jenský kodex, früher auch als Jenaer Hussitenkodex bezeichnet). Er befand sich früher in der Universitätsbibliothek

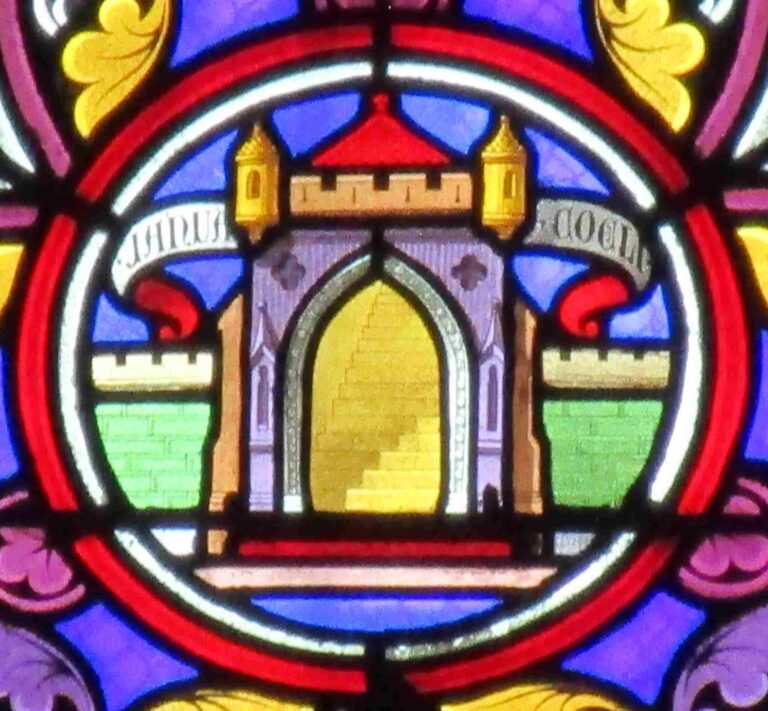

Edouard Didron (1836-1902): Historistische Himmelspforte aus St-Bénigne in Dijon (1899)

Die Zahl der Himmelspforten im Kontext der lauretanischen Litanei auf Glasfenstern wuchs vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an. Das war vor allem in Deutschland der Fall (so in der Saarregion, aber auch in Ahlen oder Bad Driburg), weniger in Frankreich, wo die Kirchen meist ältere Fenster

Juan del Castillo (1584-1640): Maria Immaculata mit zwei Himmelspforten

Es gab im 17. Jahrhundert eine kleine, aber feine Traditionslinie, bei der die Symbole der Maria Immaculata nicht in kreisförmige Tondi (was es schon gab) gesetzt wurden, sondern in annähernd runde Lichterscheinungen, bei denen sich die Symbole Mariens weißgeblich vom dunkelblauen Hintergrund abheben, als würde die Leinwand durchbrochen und die

Alexandre Cingria (1879-1945): Notre-Dame du Valentin in Lausanne (1933)

Die Zahl der Buntglasfenster in der Schweiz ist, aus verschiedenen Gründen, überschaubar. Daher ist die früheste Darstellung des Himmlischen Jerusalem aus dem Jahr 1933, also noch relativ jung, etwa im Verglich mit älteren Werken aus England oder Frankreich. Relativierend muss man allerdings hinzufügen, dass sich eine wesentlich ältere Arbeit von

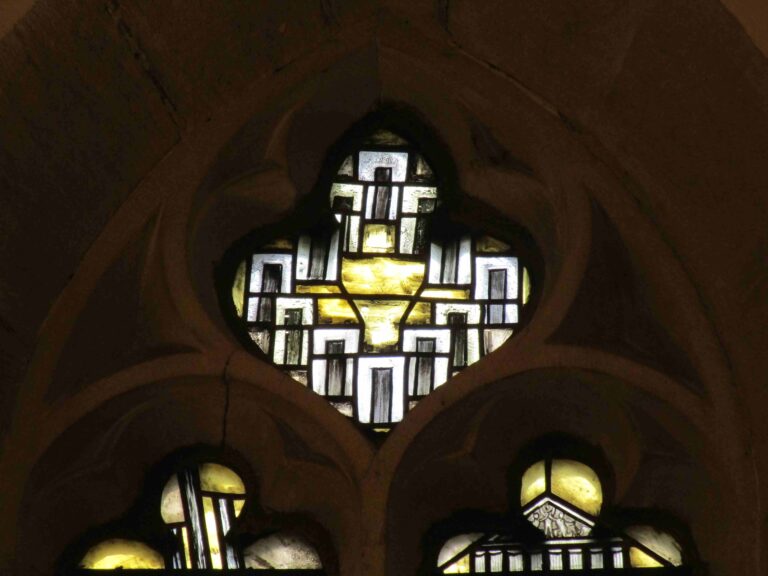

Isabelle Tabin-Darbellay (geb. 1947): Fenster aus Notre Dame de l’Assomption in La Neuveville (1997)

Ein Fenster „Jérusalem Céleste“ findet sich in der römisch-katholischen Kirche Notre Dame de l’Assomption (Mariä Aufnahme in den Himmel) im schweizerischen La Neuveville am Rand des Juragebirges im Kanton Bern. Der Bau war 1954 mit einfachen Mitteln errichtet worden, und wie oft in solchen Fällen kam es eine Generation später

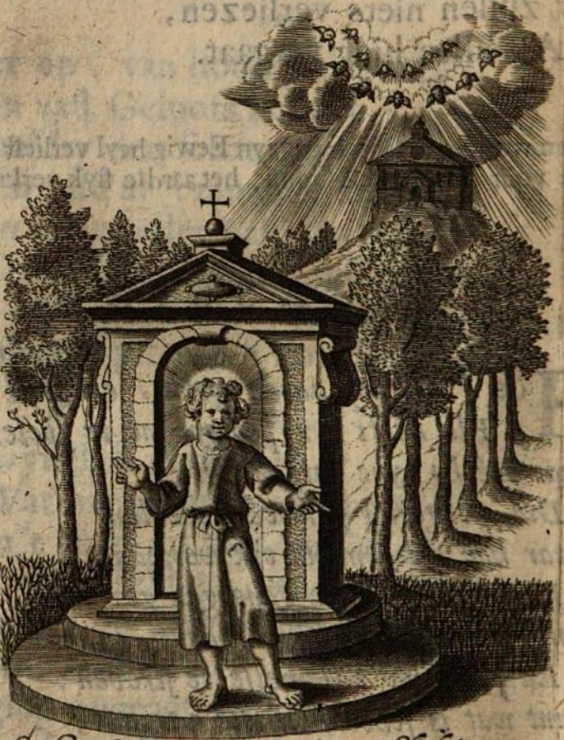

Philippus Endlich (1700-1768): „Der Glaube an das Licht“ (1709)

„Zegepraal der goddelyke liefde“ („Triumph der göttlichen Liebe“) lautet der originale Titel eines Bandes des Dichters Jan van Hoogstraten (1662-1736), der erstmals 1709 in Gouda von Lucas Kloppenburg, dann in zweiter Auflage 1728 von Johannes Ratelband in Amsterdam herausgebracht wurde. Für die zahlreichen Illustrationen entwarf Philippus Endlich (1700-1768) in Amsterdam

Totenbuch der Tübinger Stiftskirche: Einträge zu Friderika G. Märklin (1768), Adam Schöpf (1770), Christina Friderika Märklin (1772)

Totenbücher waren, ähnlich wie die Leichenpredigten, eine Form des Andenkens an das fromme und weltliche Leben für die Hinterbliebenen, auch hatten die Dokumente rechtliche Funktion und wurden im Pfarramt aufbewahrt. Ein besonders schönes Exemplar mit handkolorierten Zeichnungen hat sich aus Tübingen erhalten und befindet sich heute im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart

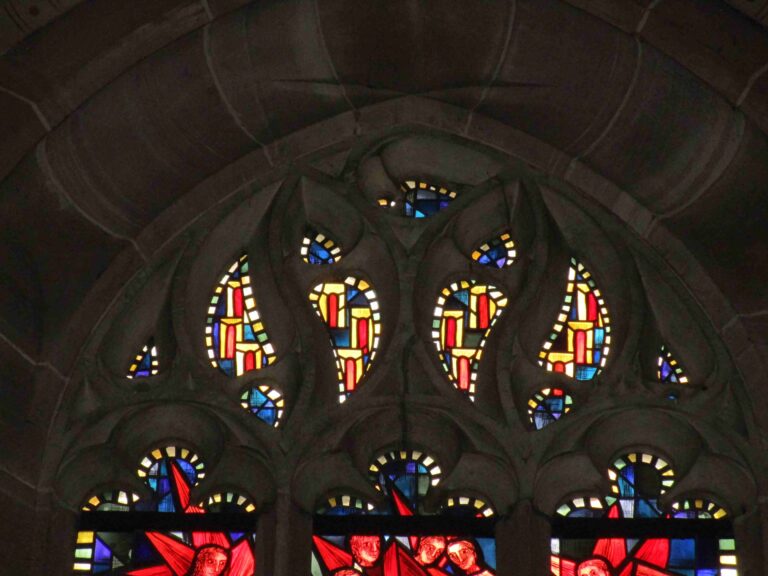

Yves Voirol (1931-2015): Rundfenster aus der Kirche Saint-Germain in Moutier (2000)

Die reformierte Kirche Saint-Germain in Moutier im schweizerischen Juragebirge besitzt abstrakte Fenster des Glasmalers Yves Voirol (1931-2015). Sie entstanden in Etappen zwischen 2000 und 2002 und wurden zum großen Teilen aus Mitteln der Gemeinde ermöglicht. Unter ihnen zeigt das runde Fenster der Nordseite das Himmlische Jerusalem, als Gegenpol zum Schöpfungsfenster

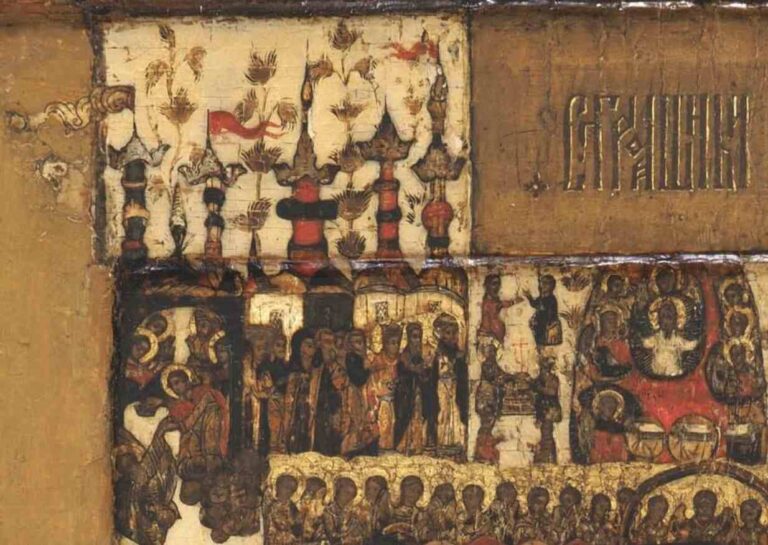

Weltgericht aus Südrussland (um 1620)

Hin und wieder gelingt es Museen, Kunstwerke aus Privatsammlungen zu erlangen, die unser kunsthistorisches Wissen erheblich erweitern. Sicherlich trifft das im vorliegenden Fall zu. Über die Ikone liegen überraschend viele Informationen vor: Entstanden ist das Werk um 1620 in Russland und befand sich über Jahrhunderte in kirchlichem Besitz. In der

Ruta Poikans (geb. 1972) und Kaspars Poikans (geb. 1968): Jerusalemsmosaik aus „La Nativité de la Sainte Vierge“ in Villars-les-Dombes (2012)

Villars-les-Dombes ist eine französische Gemeinde in der Region Auvergne-Rhône-Alpes unweit von Lyon. Die zentrale, aus dem Mittelalter stammende Kirche ist der Jungfrau Maria geweiht, sie hat den Namen „La Nativité de la Sainte Vierge“. Schon 1927 wurde der Bau als historisches Nationalmonument deklariert. 2006 begann dort Pater Pierre Friess die

Mariensymbole aus dem Freiburger Münster (1615)

Das Freiburger Münster besitzt neben dem älteren Epitaph des Renward Göldlin von Tiefenau (1600) noch ein weiteres Ölgemälde, welches verschiedene Symbole Mariens vereint, darunter auch eine Himmelspforte und die Stadt Gottes. Üblicherweise umkreisen diese und andere Symbole eine Marienfigur, oder sie sind zu Füßen Mariens angebracht. Nicht so im Freiburger

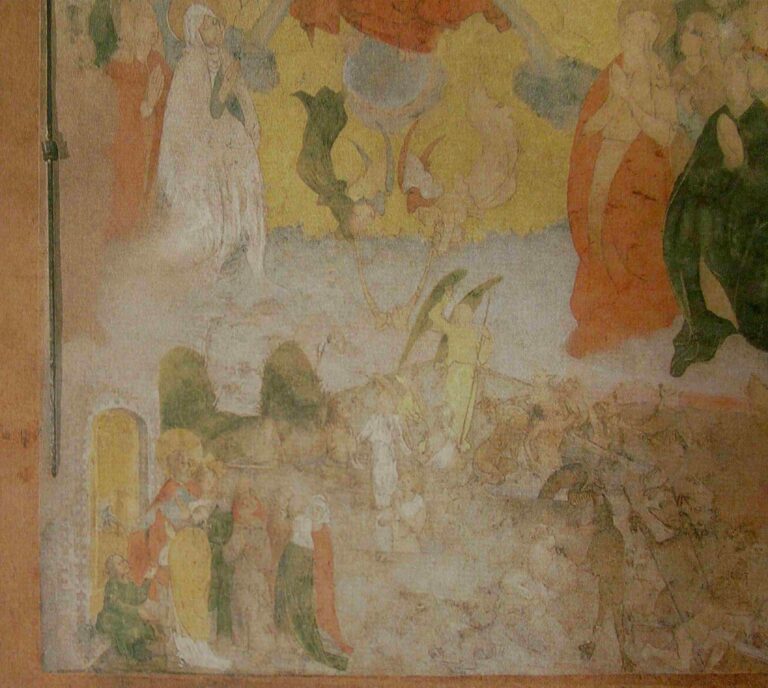

Theofil Stanzel: Gerichtsbild aus dem Rathaus von Bardejov (1511)

Oben ist Christus Pantokrator als Richter auf einem Regenbogen dargestellt, neben ihm, wie traditionell üblich, die Jungfrau Maria und Johannes der Evangelist. Unter diesem figürlichen Dreiklang steht und sitzt eine Menschenmenge. Vermutlich sind es verschiedene Heilige, die für die Bevölkerung damals hohe Bedeutung besaßen, da sie Hoffnung vermittelten, das Leid

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Chorfenster der Marienkapelle in Hirsau (1970)

Ende der 1960er Jahre sollte die Marienkapelle in Hirsau mit drei Fenstern im Chorbereich neu ausgestaltet werden. Die Kapelle auf dem ehemaligen Klostergelände, umgeben von malerischen Ruinen, wurde bereits seit dem 18. Jahrhundert als evangelische Pfarrkirche des Ortes genutzt. Der

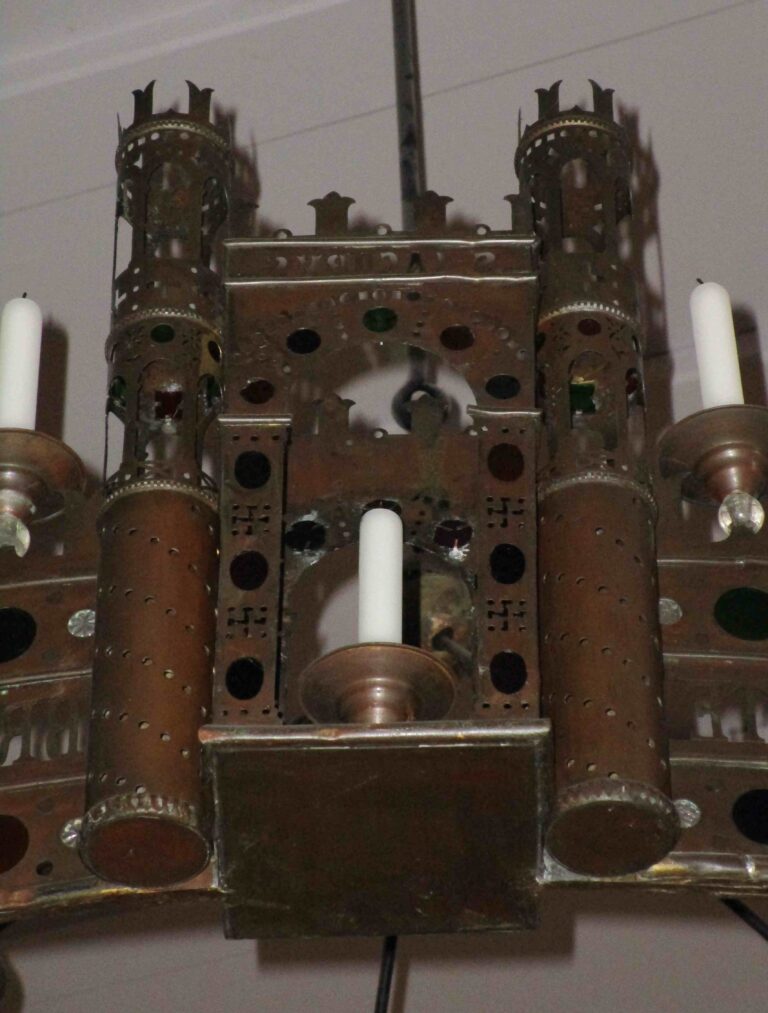

Franz Rickert (1904-1991): Jerusalemsradleuchter der Pfarrkirche St. Laurentius in Roßtal (1955)

1826 stiftete Paulus Fischhaber, ein wohlhabender Gastwirt, seiner evangelischen Kirche von Roßtal bei Nürnberg einen Kronleuchter. Wie dieser ausgesehen hat, ist nicht bekannt. Vielleicht handelte es sich bereits um einen Jerusalemsradleuchter, denn einen solchen findet man heute in der mittelfränkischen

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): St. Bernhardskirche in Göppingen-Holzheim (1977)

An den Städten der Fils findet man in zahlreichen evangelischen Kirchen Glasfenster, die das Himmlische Jerusalem zeigen, darunter auch solche von Wolf-Dieter Kohler. Neben der Oberhofenkirche im Norden von Göppingen ist dies ebenso im Ortsteil Holzheim im Süden der Fall.

Paramentenwerkstatt Stuttgart: Altarparament der evangelischen Kirche von Zell (um 1975)

Vor einem violetten Hintergrund reihen sich zwölf Tore aneinander und verdecken sich teilweise – eine gängige Darstellungsweise für Paramente aus dem süddeutschen Bereich, etwa auf einem Parament von Helmut Münch (um 1990) oder auf einem solchen von Heinz Giebeler (um

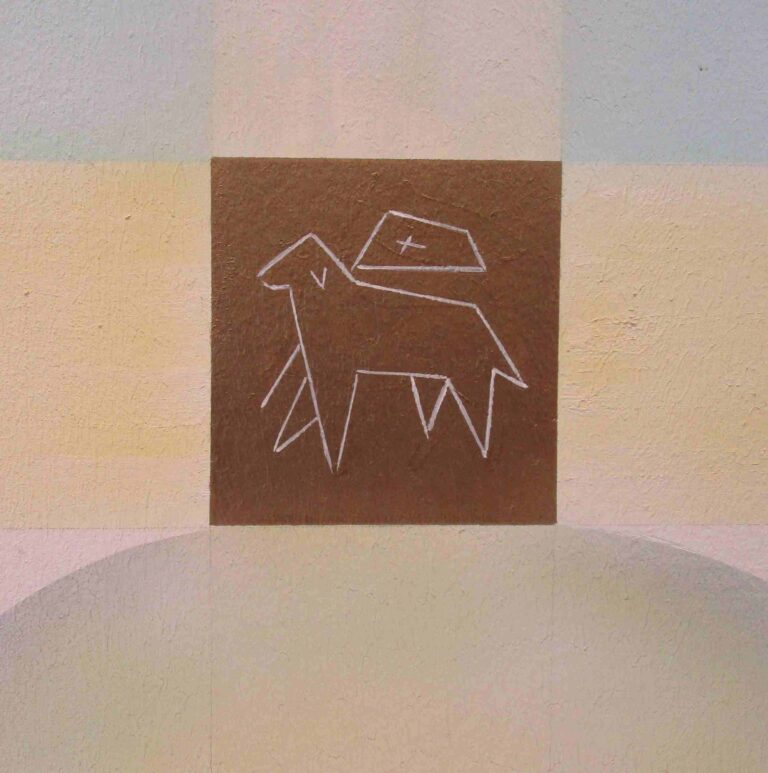

Gerhard Messner (geb. 1948): Altargemälde des Altenzentrums Korntal (1994)

Für das Anfang der 1960er Jahre erbaute Altenzentrum der Brüdergemeinde im pietistisch geprägten Ort Korntal war von Beginn an eine einheitliche künstlerische Ausgestaltung vorgesehen. An verschiedenen Wänden im Haus hat der Grafikdesigner und Maler Gerhard Messner (geb. 1948) aus Trossingen

Ferdinand von Quast (1807-1877): Jerusalemsleuchter der evangelischen Kirche von Radensleben (um 1870)

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es in Preußen eine Renaissance der Jerusalems-Radleuchter, man findet sie jetzt in Magdeburg, in Lychen oder in Bromberg – als Vorbild werden immer wieder allgemein die romanischen Leuchter in Hildesheim angeführt, auch

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.