LETZTER BEITRAG

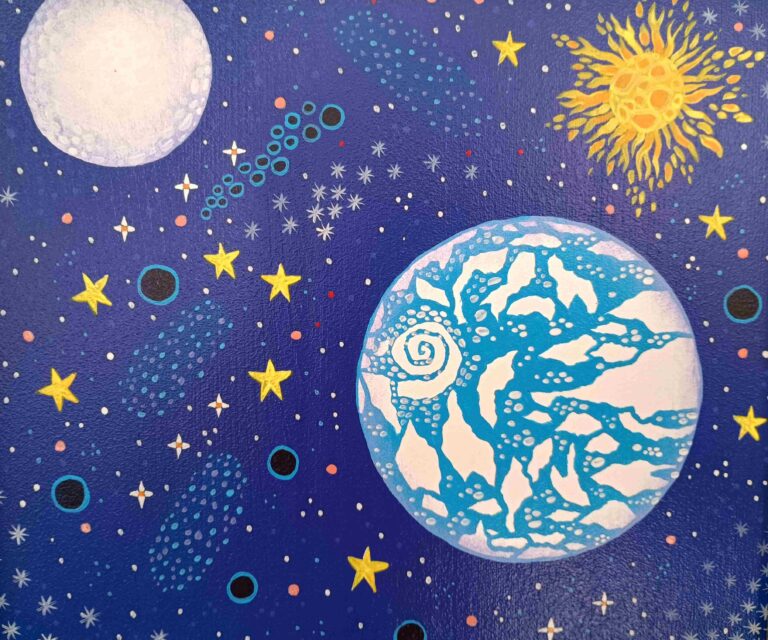

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Rudolf Yelin (1902-1991): Dionysiuskirche in Bodelshausen (1963)

Rudolf Yelin (1902-1991) arbeitete allein im Jahr 1963 an drei Werken, die alle das Himmlische Jerusalem zum Thema hatten: an der Innenausgestaltung der Kirche in Enzberg, dann an einem Wandfresko an der Außenseite für die Stuttgarter Erlöserkirche und an neuen Buntglasfenstern für die Dionysiuskirche in Bodelshausen – hinzu kamen natürlich

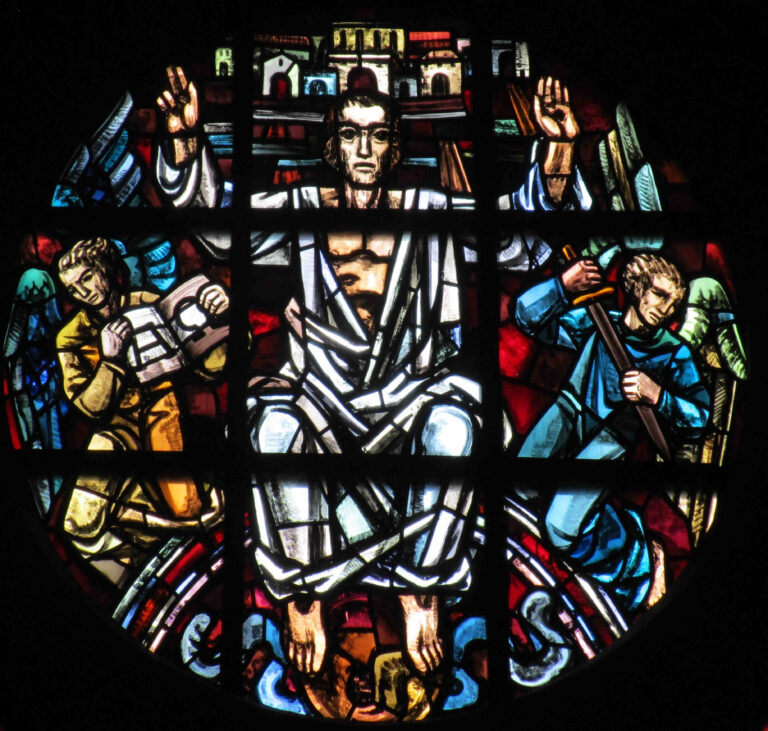

Ida Köhne (1907-2005): Glasfenster aus St. Marien in Schwelm (1981)

Von Ida Köhne (1907-2005) gibt es nicht allein Malereien wie ein Aquarell, eine Gouache und ein Werk in Mischtechnik, die alle das Himmlische Jerusalem zeigen, sondern auch eine Variante in Glas. Diese entwickelte Köhne für die römisch-katholische Pfarrkirche in Schwelm, für die dortige Werktagskapelle. Diese ist, wie der Name bereits

Rudolf Yelin (1902-1991): Evangelische Kirche von Ostelsheim (1961)

Im Jahr 1956 hatte Rudolf Yelin der Jüngere (1902-1991) die Glasfenster der evangelischen Kirche von Althengstett (Nordschwarzwald) fertiggestellt. In Ostelsheim wünschte man das gleiche Motiv. Die dortige Kirche, ebenfalls evangelisch, war mit der Nachbargemeinde Althengstett eng verbunden, die Pfarrer machten gegenseitig Urlaubsvertretung, die Küster betreuten zeitweise beide Kirchen zusammen. Wie

Rudolf Yelin (1902-1991): evangelische Matthäuskirche in Heilbronn-Sontheim (1960)

Rudolf Yelin (1902-1991) setzte auch in den 1960er Jahren seine künstlerische Beschäftigung mit dem Himmlischen Jerusalem fort, das längst zu seinem Haupt- und Lebensthema geworden war. In den 1960er Jahren fertigte er Glasfenster mit diesem Motiv wie am Fließband, jährlich verließen solche Fenster seine Stuttgarter Werkstatt und wurden vor allem

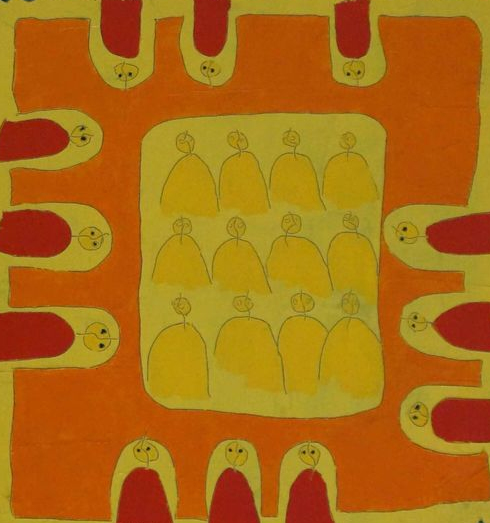

Ernst Steiner (1935-2024): Gobelin (1979/80)

Ernst Steiners (1935-2024) Auseinandersetzung mit dem Himmlischen Jerusalem mündete, nach einer ersten Malerei 1974, in einen Gobelin, an dem Verena Kaufman von 1979 bis 1980 gewebt hatte. Die Arbeit „Himmlisches Jerusalem“ hat eine Größe von 150 x 150 Zentimetern und wurde in Österreich auch als Postkarte und sogar als Sondermarke

Hilarius Schwarz: Grabsteine aus verschiedenen Schaffensperioden

Hilarius Schwarz hat direkt am Friedhof von Worringen, dem nördlichsten Stadtteil von Köln, sein Atelier, wo auch im Freien eine Auswahl seiner Werke präsentiert wird. Der Steinmetz- und Bildhauermeister führt den Betrieb bereits in dritter Generation und bildete selbst zahlreiche Auszubildende aus, künstlerisch anspruchsvoll gestaltete Grabsteine sind hier der Tätigkeitsschwerpunkt.Im

Ernst Steiner (1935-2024): Gemälde „Burg auf dem Berge“ (1974)

Der in der Schweiz geborene und in Wien lebende Künstler Ernst Steiner (1935-2024) hatte für seine Generation eine umfangreiche Ausbildung hinter sich: Er besuchte die Kunstgewerbeschule in Zürich, die Akademie für angewandte Kunst in Wien, die Akademie der bildenden Künste in Wien und absolvierte schließlich ein Musikstudium, ebenfalls in Wien.

Rudolf Yelin (1902-1991): Evangelische Stadtkirche von Schömberg (1959)

Die Schömberger Stadtkirche St. Peter und Paul, erbaut 1842, wurde bislang mehrere Male renoviert und neu gestaltet. Den heutigen Altarraum dominieren alleine und ausschließlich zwei zusammengehörende Kunstwerke: Ein gewaltiger, vier Meter hoher Kruzifixus und eine Scheibe mit den Toren Jerusalems. Die Holzskulptur mit dem Gekreuzigten aus dem 15. Jahrhundert wurde

Rudolf Yelin (1902-1991): Evangelische Martinskirche von Ohmenhausen (1959)

Ohmenhausen ist zwar eine separate Siedlung an einem Berghang, war aber immer mit der Stadt Reutlingen im Tal eng verbunden. Dort war Rudolf Yelin (1902-1991) bereits recht aktiv, erst für die Leonhardskirche (1939), die Katharinenkirche (1950), die Christuskirche (1952), so dass es fast ein Selbstläufer war, dass man ihm das

Rudolf Yelin (1902-1991): Evangelische Georgskirche in Dottingen (1956)

Rudolf Yelin (1902-1991) hatte einen örtlichen Schwerpunkt von Darstellungen des Himmlischen Jerusalem bislang in Stuttgart und in der Umgebung von Calw; mit Dottingen, einem Ortsteil der Stadt Münsingen, verlagerte er sich jetzt auf die Schwäbische Alb. Zentrum von Dottingen ist die evangelische Kirche, die Georgskirche, 1605 noch im spätgotischen Stil

Tabernakelummalung in St. Mariä-Himmelfahrt in Rheinberg-Ossenberg (2013)

Die Ossenberger römisch-katholische Kirche St. Mariä-Himmelfahrt wurde durch den Architekten Toni Hermanns aus Goch erbaut. Die Blicke zieht das Altargemälde am Ende des Langschiffes auf sich, mit einer einfachen, graugefassten Darstellung der Nachkriegszeit. Thema ist, dem Namen der Kirche entsprechend, eine Marienkrönung mit der Dreifaltigkeit und den himmlischen Heerscharen. In

Rudolf Yelin (1902-1991), Wolf-Dieter Kohler (1928-1985) und Adolf Saile (1905-1994): Altarfenster der evangelischen Pauluskirche in Mengen (1955)

In der evangelischen Kirche von Mengen, einem schlichten Saalbau von 1955, ist das Glasfenster hinter dem Altarbereich der optische Bezugspunkt und künstlerische Höhepunkt. Es handelt sich um drei Glasbahnen, in die im unteren Bereich Szenen aus dem Leben Jesu eingearbeitet sind, weswegen es auch als Passionsfenster bezeichnet wird. Weiter oben

Uli Lorenz: Apokalypse-Zyklus (1984)

Sowohl der evangelische wie auch der katholische Kirchentag veranstalten Kunstwettbewerbe und Ausstellungen mit dem Ziel, die Sakralkunst bekannter zu machen. Oftmals ist dies auch eine Gelegenheit für noch junge Talente, sich mit ihren Arbeiten vorzustellen. Für eine Ausstellung zum 88. Katholikentag in München schuf der Künstler Uli Lorenz, der aus

Sargbriefe aus Schweden (1832 und 1839)

In Schweden bildete sich eine eigene Bildtradition des Zweiwegebildes heraus. Dort gab es die sogenannten Kistebrevs (auf Dänisch kistebilde). Das waren einfache und billige, meist farbenfrohe Einblattdrucke, die unter einen Sargdeckel geklebt oder als Wanddekoration verwendet wurde. Besonders beliebt waren solche Drucke in der Zeit von 1700 bis 1850 in

Rudolf Yelin (1902-1991): Petruskirche in Gablenberg (1951)

Die Petruskirche befindet sich hoch oben auf dem Gablenberg über Stuttgart. Richard Iwan hatte sie für den damals aufstrebenden großbürgerlichen Stadtteil zwischen 1900 bis 1902 erbaut, außen im neogotischen Stil, im Inneren bereits mit Anklängen an den Jugendstil. Die drei Bahnen der ursprünglichen Altarfenster mit ihren geometrischen Mustern und figürlichen

Esben Hanefelt Kristensen: Triptychon der Kirche von Hadsund (1998)

Esben Hanefelt Kristensen (geboren 1952) aus Aalborg (Dänemark) entwickelte einen eigenständigen, unverwechselbaren Stil ihrer Malereien. Dieser zeichnet sich aus vor allem durch sorgfältige Kleinteiligkeit, kräftige Farbwahl und gekonnt naive Darstellungsweise. Seine religiösen Bilder wurden vor allem über Bibeln, auch Kinderbibeln,

Peder (Peter) Lykt: Fresko aus der Kirche Tandslet (1501)

Die spätmittelalterliche Deckenmalerei der Kirche des Dorfes Tandslet, entstanden im Jahr 1501, ist ein Meisterwerk der frühen Renaissance im südlichen Dänemark bzw. dem einstigen Herzogtum Schleswig. Ein opulentes Rankenwerk zieht sich über die vier Kappen über dem Altarbereich, dazwischen immer

Steinerne Immaculata Conceptio bzw. Tota Pulchra aus Blot l’Église (um 1510)

Eine der besterhaltenen steinernen Litaneien findet sich noch heute an seinem Originalstandort im rechten Eingangsbereich der römisch-katholischen Kirche in Blot l’Église, einem Örtchen in der Region Auvergne. Die Litanei wurde in eine steinerne Tafel gemeißelt, die die Funktion hatte, dass

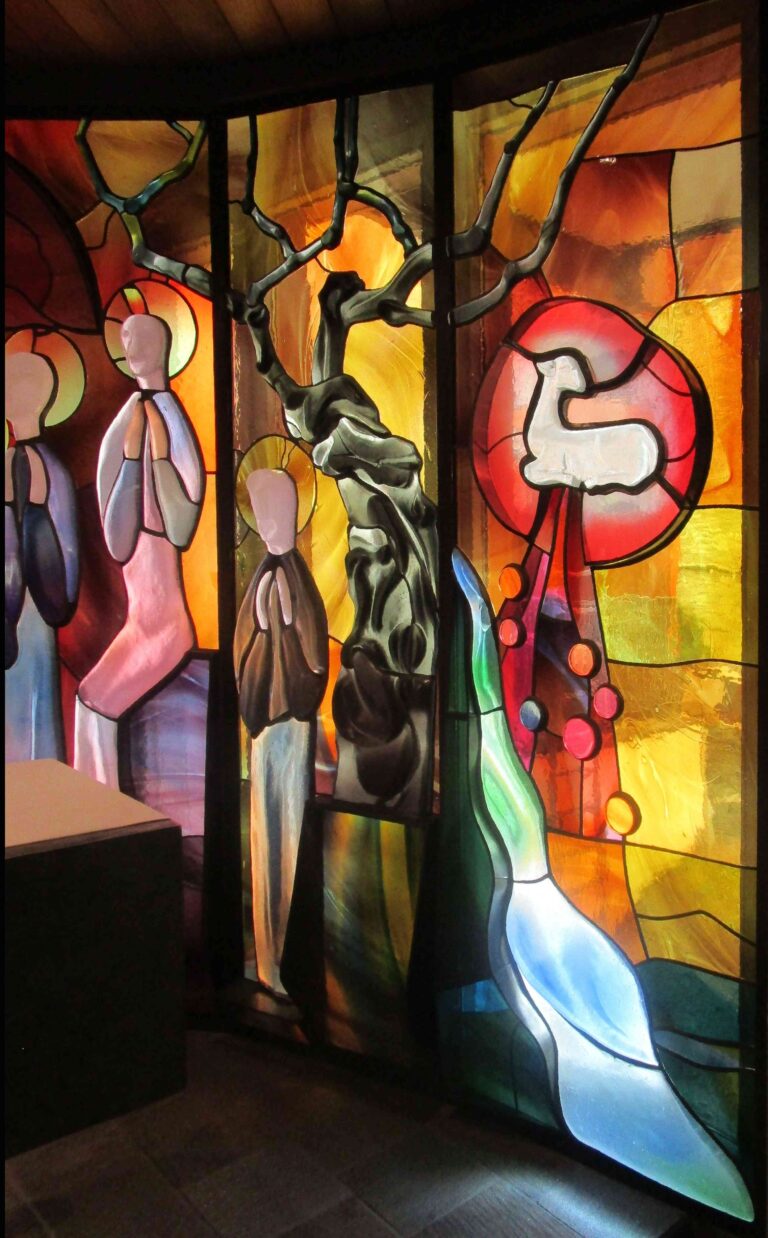

Theo Imboden (1936-2025): Glaswand in Haus Mauritius, Zermatt (1987)

Im Jahr 1987 schuf Theo Imboden (1936-2025), ein Bildhauer, Maler, Glaskünstler und, nach seinem eigenen Verständnis, ein Glasbildhauer aus dem Bergdorf Täsch (Wallis), eine Glaswand im Altarbereich für eine Zermatter Hauskapelle. Sie befindet sich im Erdgeschoss des Hauses Mauritius, einem

Italienischer Meister: Ölmalerei „Jüngstes Gericht“ (1600-1650)

Darstellungen mit dem Himmlischen Jerusalem, die aus dem Mittelalter oder der Frühen Neuzeit stammen, befinden sich noch zu 85 Prozent am historischen Originalstandort, also in Kirchen, Kathedralen, Klöstern oder Pfarrhäusern. Weitere 13 Prozent werden in Museen oder Sammlungen aufbewahrt, davon

Roland Friederichsen (1910-1992): Relieftafel aus St. Theresia vom Kinde Jesu in Oberhausen-Walsumermark

Die Tage der römisch-katholischen Kirche in Oberhausen-Walsumermark (Ruhrgebiet) sind gewissermaßen gezählt, nachdem 2020 der Bischof von Essen die Schließung dieser Kirche in Aussicht gestellt hat. Das überrascht, denn von 1965 bis 2014 hat sich die Zahl der Gemeindemitglieder, entgegengesetzt zum

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.