LETZTER BEITRAG

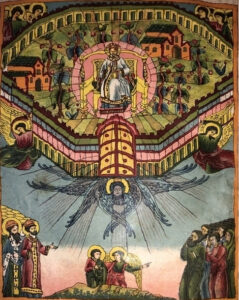

„Das Leben und der Bericht über Wunder des heiligen Basilius sowie der Vision seines Schülers Gregors“ aus Moskau (1912)

„Das Leben und der Bericht über Wunder des heiligen Basilius sowie der Vision seines Schülers Gregors“ erschien 1912 in Moskau. Es war ein Projekt der christlichen Druckerei des Preobraschenski-Almosenhaus, dem spirituellen Zentrum der altgläubigen Kultur

Rudolf Yelin (1902-1991): Veitskirche in Mainhardt (1964)

Ende der 1950er bis Mitte der 1960er Jahre gab es eine Tendenz im Sakralbau, das Himmlische Jerusalem durch vor- und zurückspringende Ziegelsteine im Altarbereich zur Darstellung zu bringen. Die Wirkung wurde gewöhnlich dadurch gesteigert, dass farblich unterschiedliche Ziegel benutzt wurden und die Altarwand selbstverständlich unverputzt blieb. Zudem betrachteten Theoretiker diese

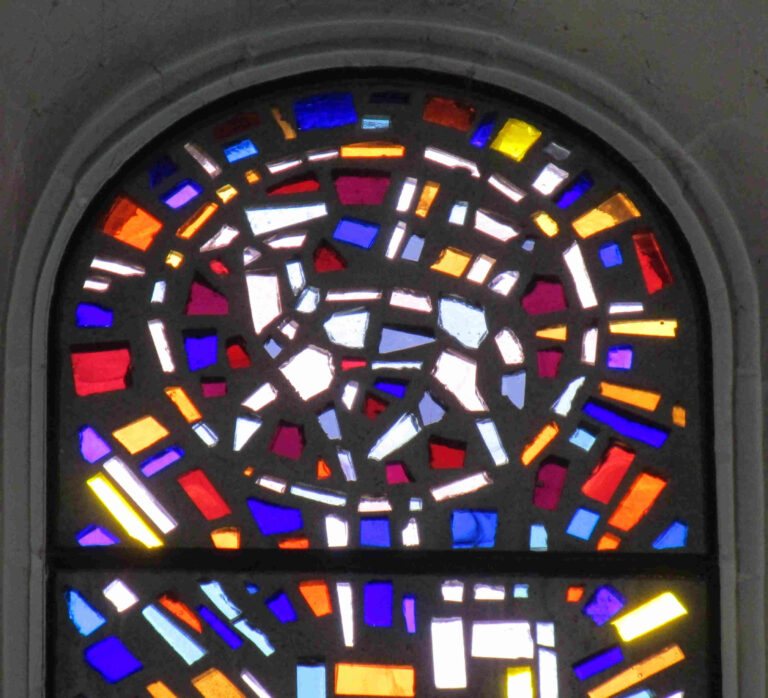

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Schöllkopfkapelle in Kirchheim unter Teck (1954)

1954 sollte das zentrale Altarfenster der Kapelle am alten Friedhof (Schöllkopfkapelle) von Kirchheim unter Teck neu gestaltet werden. Anlass war damals das fünfzigste Jahresjubiläum der Kapelle. Man entschied sich für den Glasmaler Wolf-Dieter Kohler (1928-1985), der sich gerade selbstständig gemacht hatte. Für ihn war dies ein bedeutender Auftrag von der

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Henri-Arnaud-Kirche in Schönenberg (1949)

Die evangelische Kirche in Schönenberg bei Ötisheim im Enzkreis besitzt eine der wenigen Waldenserkirchen. In Deutschland sind es kleine Kirchen, von außen und innen bescheiden gestaltet, meist in entlegenen Regionen, nie in der Ortsmitte, sondern immer am einstigen Rand oder sogar außerhalb der Besiedlung. Im Laufe der späteren Jahre kamen

Rudolf Yelin (1902-1991): Trossingens Martin-Luther-Kirche (1973)

Matthias Hohner war im 19. Jahrhundert ein führender Musikinstrumentenbauer und hatte in Trossingen die Musikinstrumentenfirma Hohner gegründet. Sein gleichnamiger Sohn expandierte und wandelte die Kommanditgesellschaft um in ein Aktienunternehmen an der Stuttgarter Börse. Viele Jahre engagierte sich der bekennende Protestant Hohner im Kirchenrat der Stadtkirche von Trossingen. Am 20. August

Rudolf Yelin (1902-1991): Pauluskirche in Sickenhausen (1978)

Mit über achtzig Jahren hat Rudolf Yelin (1902-1991) das Himmlische Jerusalem noch einmal neu erfunden. Zuvor hatte er dieses Bildmotiv schon oftmals in verschiedenen Kontexten dargestellt, aber noch nie als Lichtband. So stand er vor der Herausforderung, seine vertikalen Lösungen in die Horizontale zu übersetzen. Die Pauluskirche in Sickenhausen (Reutlingen)

Rudolf Yelin (1902-1991): Stuttgarter Johanneskirche (1969)

Farbbänder und die Kreuzform strukturieren dieses Fenster. Die Herausforderung, die Rudolf Yelin (1902-1991) bei historischen Bauten öfters vorfand, waren der gotische Maßwerkschmuck im oberen Bereich der Fenster. Für ein himmlisches Jerusalem war es natürlich passend, die Darstellung möglichst oben anzubringen. Bei Maßwerkfenstern hat man aber keine einheitliche Fläche vor sich,

Rudolf Yelin (1902-1991): evangelische Annakirche von Benningen (1968)

In der historischen evangelischen Dorfkirche von Benningen (bei Marbach am Neckar) wurde Rudolf Yelin (1902-1991) mit der Deckenmalerei beauftragt. Yelin kehrte damit als erfahrener Künstler an eine Kirche zurück, an der er vor über einem halben Jahrhundert bereits am Anfang seiner Karriere Arbeiten ausgeführt hatte. Das Motiv des Himmlischen Jerusalem

Rudolf Yelin (1902-1991): Jakobskirche in Pfalzgrafenweiler (1967)

Getreu dem Motto „jedes Jahr ein Himmlisches Jerusalem“ gestaltete Rudolf Yelin der Jüngere (1902-1991) die Chorfenster der Jakobskirche in Pfalzgrafenweiler. Die Ortschaft am Rande des Schwarzwalds ist evangelisch geprägt, die Jakobskirche datiert zurück in die Anfänge der Reformationszeit, der heutige Bau ist von 1907.Damals, 1907, hatte Rudolf Yelin der Ältere

Rudolf Yelin (1902-1991): Petruskirche in Renningen (1966)

Die evangelische Petruskirche von Renningen in Württemberg (heute Einzugsbereich von Stuttgart) geht in ihren Grundmauern bis auf das 13./14. Jahrhundert zurück. Im Laufe der Jahrhunderte hatte sie mehrfach ihr Aussehen verändert. Von der sich über Generationen im Inneren angesammelten Kunst ist allerdings heute wenig erhalten, da die Kirche Mitte der

Rudolf Yelin (1902-1991): Evangelische Johanneskirche von Untergruppenbach (1962)

In Untergruppenbach gelang Rudolf Yelin (1902-1991), was das Bildmotiv des Himmlischen Jerusalem angeht, wirklich Neues. Die Tore sind nicht mehr malerisch dargestellt, sondern streng geometrisch. Auch überlappen sie sich nicht mehr, sondern stehen isoliert, manchmal sogar durch die Bleirute abgetrennt vom Nachbartor. Es entsteht eine homogene Fläche von Toren, die

Kirche Mater Dolorosa in Rosenberg: Neoromanischer Taufstein (um 1895)

Am Ende des 19. Jahrhunderts betrachtete man die Romanik als Glanzzeit der sakralen Baukunst, es galt vielerorts „romanisch = römisch-katholisch“. Diese Gleichung ist zwar historisch nicht ganz korrekt, aber man wollte es gerne so sehen, viele Kirchbauprojekte legitimierten so ihre Stilwahl. So war es auch in der Kirche Mater Dolorosa

Rudolf Yelin (1902-1991): Dionysiuskirche in Bodelshausen (1963)

Rudolf Yelin (1902-1991) arbeitete allein im Jahr 1963 an drei Werken, die alle das Himmlische Jerusalem zum Thema hatten: an der Innenausgestaltung der Kirche in Enzberg, dann an einem Wandfresko an der Außenseite für die Stuttgarter Erlöserkirche und an neuen Buntglasfenstern für die Dionysiuskirche in Bodelshausen – hinzu kamen natürlich

Ida Köhne (1907-2005): Glasfenster aus St. Marien in Schwelm (1981)

Von Ida Köhne (1907-2005) gibt es nicht allein Malereien wie ein Aquarell, eine Gouache und ein Werk in Mischtechnik, die alle das Himmlische Jerusalem zeigen, sondern auch eine Variante in Glas. Diese entwickelte Köhne für die römisch-katholische Pfarrkirche in Schwelm, für die dortige Werktagskapelle. Diese ist, wie der Name bereits

Rudolf Yelin (1902-1991): Evangelische Kirche von Ostelsheim (1961)

Im Jahr 1956 hatte Rudolf Yelin der Jüngere (1902-1991) die Glasfenster der evangelischen Kirche von Althengstett (Nordschwarzwald) fertiggestellt. In Ostelsheim wünschte man das gleiche Motiv. Die dortige Kirche, ebenfalls evangelisch, war mit der Nachbargemeinde Althengstett eng verbunden, die Pfarrer machten gegenseitig Urlaubsvertretung, die Küster betreuten zeitweise beide Kirchen zusammen. Wie

Rudolf Yelin (1902-1991): evangelische Matthäuskirche in Heilbronn-Sontheim (1960)

Rudolf Yelin (1902-1991) setzte auch in den 1960er Jahren seine künstlerische Beschäftigung mit dem Himmlischen Jerusalem fort, das längst zu seinem Haupt- und Lebensthema geworden war. In den 1960er Jahren fertigte er Glasfenster mit diesem Motiv wie am Fließband, jährlich verließen solche Fenster seine Stuttgarter Werkstatt und wurden vor allem

Paul Ipsen (1746 – um 1810): Emporenmalerei der St. Marien-Magdalenen Kirche in Erfde (um 1800)

Emporen sind ein durchaus passender Ort für eine Darstellung des Neuen Jerusalem, welches schließlich von oben herab aus dem Himmel kommt. Oftmals wählte man dann für die Emporen einen biblischen Zyklus von der Schöpfung oder von Adam und Eva bis

Erhardt Klonk (1898-1984): Evangelische Medarduskirche in Bendorf (1956)

Die Medarduskirche in Bendorf (Rheinland-Pfalz, Mittelrhein) besteht aus einem modernen evangelischen Bereich und der älteren, bis ins hohe Mittelalter zurückreichenden Kirche St. Medardus, die von den Katholiken genutzt wird. Eine „ökumenische Pforte“ verbindet beide Kirchenbauten. Im evangelischen Bauteil schuf Erhardt

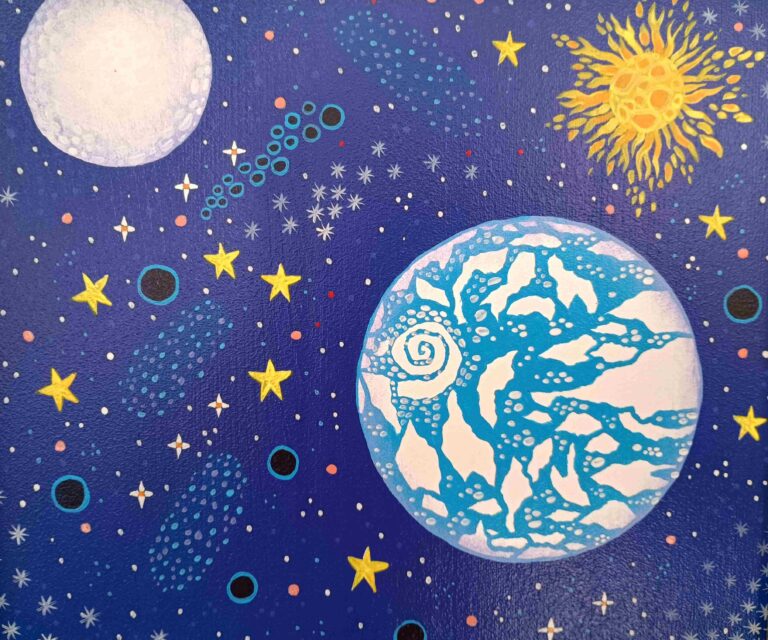

Esben Hanefelt Kristensen: Triptychon der Kirche von Hadsund (1998)

Esben Hanefelt Kristensen (geboren 1952) aus Aalborg (Dänemark) entwickelte einen eigenständigen, unverwechselbaren Stil ihrer Malereien. Dieser zeichnet sich aus vor allem durch sorgfältige Kleinteiligkeit, kräftige Farbwahl und gekonnt naive Darstellungsweise. Seine religiösen Bilder wurden vor allem über Bibeln, auch Kinderbibeln,

Peder (Peter) Lykt: Fresko aus der Kirche Tandslet (1501)

Die spätmittelalterliche Deckenmalerei der Kirche des Dorfes Tandslet, entstanden im Jahr 1501, ist ein Meisterwerk der frühen Renaissance im südlichen Dänemark bzw. dem einstigen Herzogtum Schleswig. Ein opulentes Rankenwerk zieht sich über die vier Kappen über dem Altarbereich, dazwischen immer

Steinerne Immaculata Conceptio bzw. Tota Pulchra aus Blot l’Église (um 1510)

Eine der besterhaltenen steinernen Litaneien findet sich noch heute an seinem Originalstandort im rechten Eingangsbereich der römisch-katholischen Kirche in Blot l’Église, einem Örtchen in der Region Auvergne. Die Litanei wurde in eine steinerne Tafel gemeißelt, die die Funktion hatte, dass

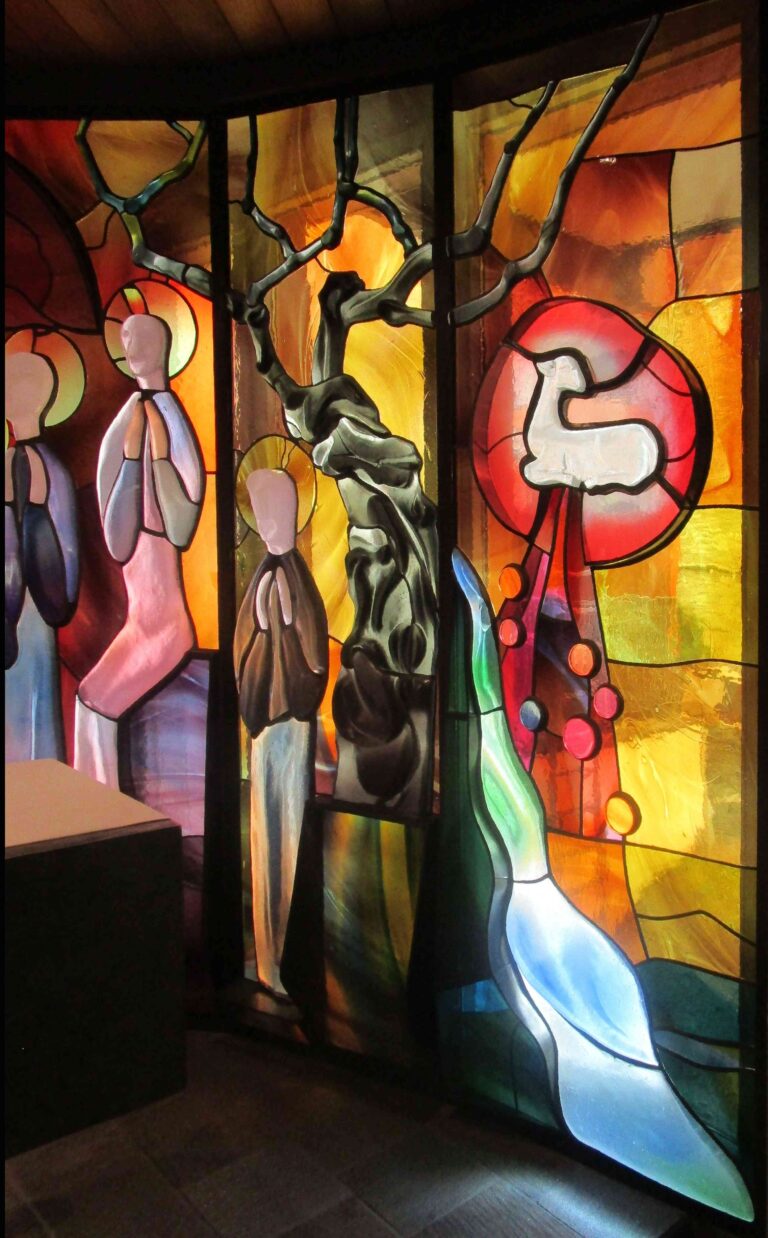

Theo Imboden (1936-2025): Glaswand in Haus Mauritius, Zermatt (1987)

Im Jahr 1987 schuf Theo Imboden (1936-2025), ein Bildhauer, Maler, Glaskünstler und, nach seinem eigenen Verständnis, ein Glasbildhauer aus dem Bergdorf Täsch (Wallis), eine Glaswand im Altarbereich für eine Zermatter Hauskapelle. Sie befindet sich im Erdgeschoss des Hauses Mauritius, einem

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.