LETZTER BEITRAG

„Das Leben und der Bericht über Wunder des heiligen Basilius sowie der Vision seines Schülers Gregors“ aus Moskau (1912)

„Das Leben und der Bericht über Wunder des heiligen Basilius sowie der Vision seines Schülers Gregors“ erschien 1912 in Moskau. Es war ein Projekt der christlichen Druckerei des Preobraschenski-Almosenhaus, dem spirituellen Zentrum der altgläubigen Kultur

Ladislav Záborský (1921-2016): Gemälde „Himmlisches Jerusalem“ (1972 und 1998)

Bei diesem Gemälde denkt man zunächst an abstrakte Kunst: Blaue und gelbe Rechtecke sind übereinander gesetzt – an und für sich nichts Besonderes, und inzwischen hundertfach so oder ähnlich aufgemalt; ganz ähnliche Werke kennen wir von Gabrielle Hollensett, Vera Gerling, Katharina Valeeva, Fritz Winte und vielen anderen. Unten links kann

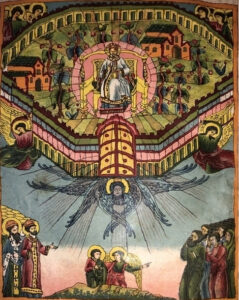

Ikone „Gesegneter Himmel“ aus Moskau (um 1780)

Das Bildmotiv Lauretanische Litanei war im spätmittelalterlichen Frankreich entstanden, mit einem sofort erkennbaren Bildaufbau: eine stehende Marienfigur in der Mitte, um sie verschiedene Symbole angeordnet, die alle ihre Makellosigkeit, Reinheit und angebliche Freiheit von der Sünde anzeigen. Zu diesen Symbolen gehört auch das Himmlische Jerusalem, dargestellt als Himmelspforte oder Stadt

Bildhauer Rodeau, Paris: Schmuckstück aus Bronze (um 1880)

Der Bildhauer Rogeau arbeitete im Verborgenen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts fertigte er in seiner Werkstatt eine Vielzahl kleiner, meist nur wenige Zentimeter großer Schmuckstücke, Amulette, Medaillons und ähnliches an. Überwiegend sind es Heiligenporträts, Madonnenbilder, biblische Szenen. Die Mehrzahl dieser Werke wurden aus Sepiolith (Meerschaum) geschnitzt, bereits nachweislich unter Zuhilfenahme

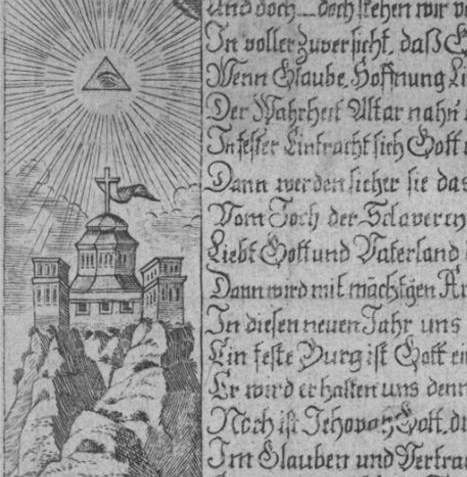

Kalenderblatt aus Sachsen (1807)

Eigentlich war das Spätmittelalter die Zeit, in der sich auf Kalendern das Himmlische Jerusalem nachweisen lässt – dies belegen ca. einhundert Miniaturen aus Stundenbüchern. Später gibt es so gut wie keine Beispiele, aus folgendem Grund: Ein Kalender geht von der Fortsetzung von Tagen, Wochen, Monaten und Jahren aus, wohingegen das

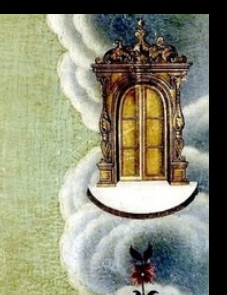

„Association of Marian Helpers“: Gebetskarte mit Himmelspforte (1996)

Gebetskarten und Andachtsbilder fanden sich vor allem im römisch-katholischen Bereich, es gab sie als fromme Massenware bis etwa 1990, als sie dann mehr und mehr durch das Internet ersetzt wurden. Das vorliegende, späte Beispiel wurde 1996 von der „Association of Marian Helpers“ in Stockbridge im US-Bundesstaat Massachusetts herausgebracht. Die 1944

Johann Friedrich Hilcken (1675-1728), Julius Christian Arensburg (1665-1713): Münze zum Reformationsjubiläum 1717

Von der Spätantike bis zum Ende des 17. Jahrhundert wurde das Himmlische Jerusalem nicht auf Münzen oder Medaillen gebracht – jedenfalls haben sich keine Beispiele erhalten. Dann, innerhalb einer Generation, wurde gleich eine Reihe solcher Objekte geprägt und in Umlauf gebracht, 1698, 1730 oder 1732. Für den deutschen Sprachraum ist

Antonius Aust (1832-1914): Gemälde „Das himmlische Jerusalem“ (1870)

Antonius Aust (1832-1914), Angehöriger der römisch-katholischen Konfession, war beruflich Lehrer im böhmischen Dorf Peterswald (Petrovice), einer Gemeinde im Bezirk Aussig (Tschechien). Seine eigentliche Leidenschaft war aber nicht nur das Unterrichten von Kindern, sondern das Anfertigen biblischer Malereien in mehreren Serien, etwa „Bilder aus der Jugend Jesu zur Verehrung Gottes“. Diese

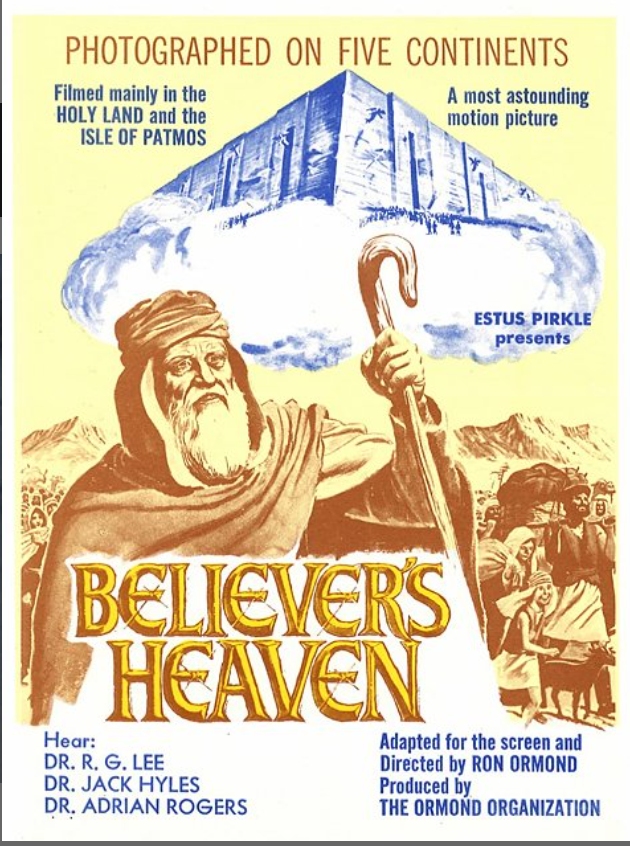

Don Fields: Film „Believer‘s Heaven“ (1991)

1977 kam „Believer‘s Heaven“ in die Kinos – nach langen Jahrzehnten war es wieder einmal ein Film, der das Himmlische Jerusalem thematisierte. Diesmal nicht mehr am Ende als Randnotiz – wie noch 1914 bei „Drama of Creation“, sondern als Hauptthema. Die Dreharbeiten wurden eigens in Israel und auf der griechischen

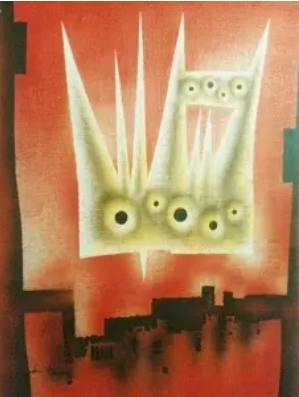

Ludvík Kolek (1933-2021): Malerei „Neues Jerusalem“ (1972)

Malereien außerhalb von Kirchen mit dem Motiv des Himmlischen Jerusalem waren in den 1970er Jahren selten; Ausnahmen waren Werke von Karen Laub-Novak, Max Huber, Karl Heinz Wagner oder Robert Charles Clark. Besonders gilt das für die sozialistischen Länder, wo private Sakralkunst zwar nicht behindert, aber auch nicht gerne gesehen und

Charles Taze Russell (1852-1916): Film „Drama of Creation“ (1914)

„Drama of Creation“ ist vielleicht weltweit der erste Film, in dem das Himmlische Jerusalem eine Rolle spielt. Der religiöse Stummfilm entstand in den USA. Ironischerweise wurde „Drama of Creation“ 1914 uraufgeführt, zu einem Zeitpunkt, in dem sich das Weltgeschehen tatsächlich in einen dramatischen Zustand befand – es herrschte mal wieder

Theodor Prüfer (1845-1901): Jerusalemsleuchter aus St. Johannes in Lychen (um 1890)

Nicht nur in der Romanik, sondern auch in den Jahren um 1890 waren runde Jerusalemsleuchter populär, jetzt als Schmuck- und Funktionsgegenstand der Neoromanik und Neogotik. Vor allem in Preußen musste es sie damals massenweise gegeben haben – erhalten haben sich nur wenige Exemplare, meist in Kirchen in eher ländlichen Regionen.

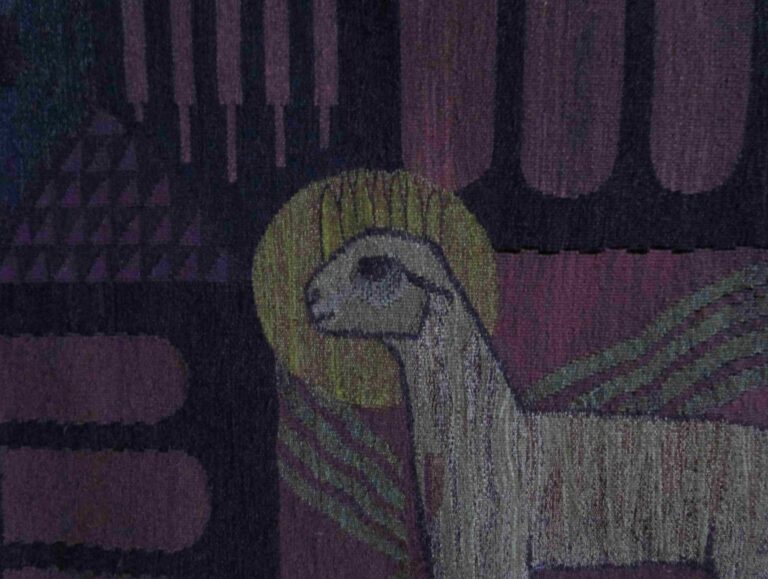

Anneliese Keller: Antependium aus der Petrus-Kirchengemeinde in Kirchditmold (um 1965)

Die heutige evangelische Petrus-Kirchengemeinde in Kassel-Kirchditmold besitzt mehrere ältere Paramente, die heute nicht mehr verwendet werden. Unter diesen aussortierten Stücken befindet sich auch ein Altar-Antependium der Farbe Lila. Das Kunstwerk im typischen 1960er-Jahre-Design wurde um 2010 durch eine moderne Arbeit ersetzt, die von einem Mitglied der örtlichen Gemeinde angefertigt worden

Siegmund Dockler d. J. (1696-1753): Silbermedaille (1730)

Diese Silbermedaille mit einem Durchmesser von 21 Millimetern und einem Gewicht von 2,60 Gramm wurde im Jahr 1730 in der freien Reichsstadt Nürnberg durch Daniel Sigmund Dockler den Jüngeren geprägt. Anlass war damals die zweite Säkularfeier der Augsburger Konfession, die die Protestanten feierlich begingen. Auf dem Avers sind die Büsten

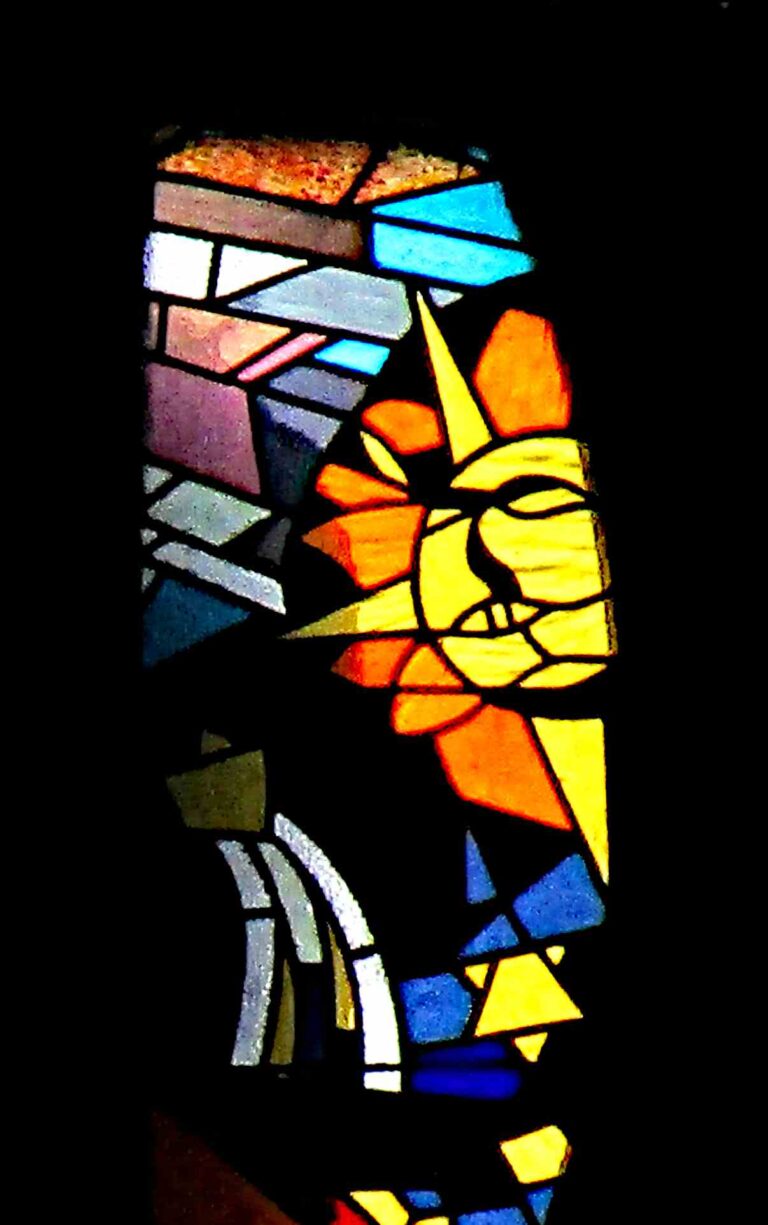

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Krankenhauskapelle in Sindelfingen (1984)

1949 wurde in Schönenberg das erste Glasfenster mit einer Darstellung des Himmlischen Jerusalem nach einem Entwurf von Wolf-Dieter Kohler (1928-1985) eingebaut, 1984 hat er dieses Motiv das letzte Mal in der Kapelle im Sindelfinger Krankenhaus aufgenommen. Dazwischen liegen über dreißig Jahre, in denen Kohler fast 60 Glasfenster mit allein diesem

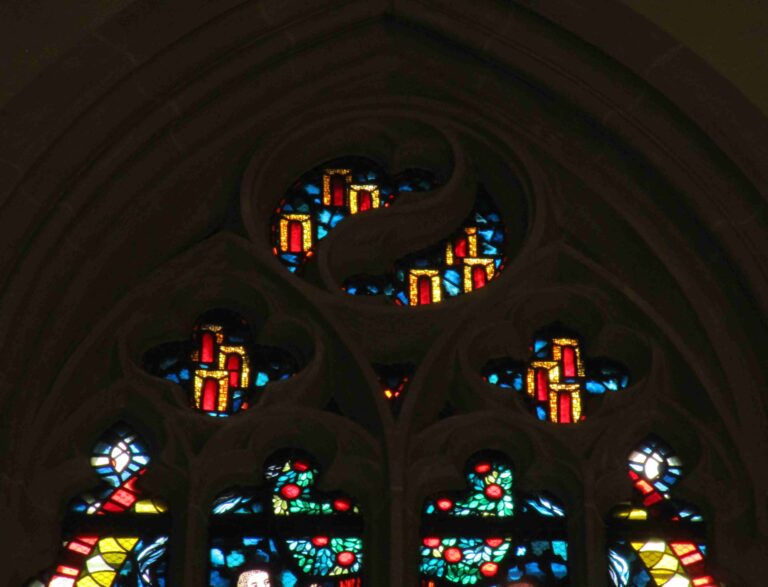

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): evangelische Oberhofenkirche in Göppingen (1983)

In der Oberhofenkirche in Göppingen am Neckar zeigt Wolf-Dieter Kohler (1928-1985) die Stadt nochmals so, wie er sie ca. zwanzig Mal zuvor präsentierte: ausschließlich durch Tore in Blockform, mit goldgelber Rahmung und einfarbiger Füllung. Eine solche Lösung bot sich Kohler immer dann an, wenn ein gotisches oder neogotisches Maßwerk vorhanden

Bernhard Kraus (1867-1935): Historismus-Fensterzyklus aus St. Blasius in Balve (um 1890)

St. Blasius ist die römisch-katholische Hauptkirche in Balve, eine Stadt am Rande des Sauerlands. In den ältesten Teilen geht der Bau an diesem Ort bis ins 12. Jahrhundert zurück, die heutige Erscheinung entstand maßgeblich 1910, als ein Erweiterungsbau nach dem

Alexandre Cingria (1879-1945): Rundfenster aus Notre-Dame de l’Assomption in Echarlens (1926)

Betrachtet man dieses Rundfenster, gewinnt man anhand der Farben und geschwungen Formen den Eindruck, ein Kunstwerk der 1970er Jahre vor sich zu haben. Tatsächlich ist diese Arbeit zwei Generationen zuvor in den 1920er Jahren entstanden, für eine reformierte Kirche in

Fenster der Maria Immaculata aus St. Marin in Artonne (1890)

Der Legende nach kam der heilige Martin Ende des 4. Jahrhunderts nach Artonne (Auvergne, Departement Puy-de-Dôme), um dort das Grab einer jungfräulichen Märtyrerin zu verehren. Tatsächlich reichen die Anfänge des Baus, bei dem römische Säulen wiederverwendet wurden, bis in das

Erentrud Trost (1923-2004): Fensterwand aus St. Petrus Canisius in Hagen-Eckesey (1957)

Der Hagener Stadtteil Eckesey blühte nach dem Zweiten Weltkrieg auf, vor allem die Eisenbahn und Fabrikationen der Eisenverarbeitung schufen Arbeitsplätze und sorgten für Zuzug. Der römisch-katholische Gemeinde war es möglich, auf einem noch freien Grundstück das Zentrum St. Petrus Canisius

Georges-Albert Jourdin (gest. 1920): Fenster der Kirche Notre-Dame-des-Grâces in Grand-Lancy (1913)

Grand-Lancy, ein Stadtteil von Lancy, gehört zum Kanton Genf und ist mit der Stadt eng verwachsen. Schon Anfang des 19. Jahrhunderts expandierte die Stadt im Zuge von Industrialisierung und Urbanisierung. Infolge von Spannungen des Kulturkampfs verlor die katholische Pfarrei ihr

Karl Hellwig (1911-1993): Fenster der Johanneskirche in Sodingen (1960)

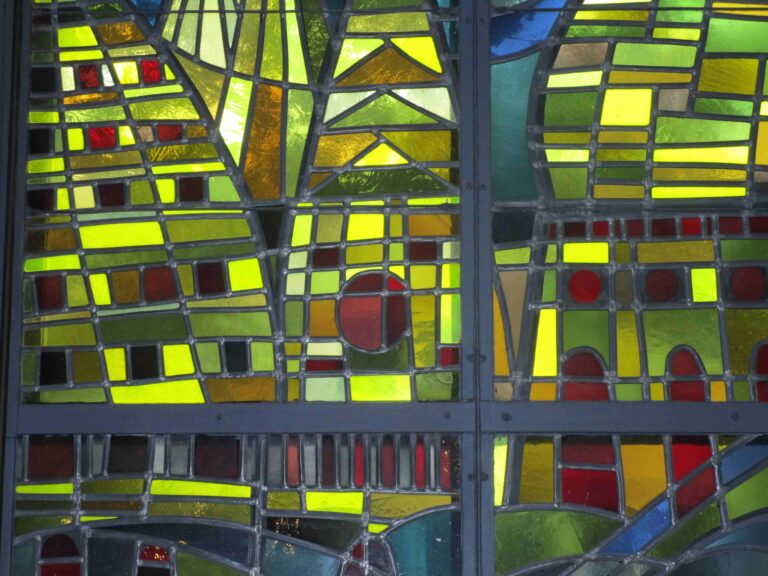

Karl Hellwig (1911-1993) war ein Glashandwerker, der vornehmlich im Sauerland und im Ruhrgebiet tätig war, ein gutes Dutzend Mal hat er das Neue Jerusalem als Thema aufgegriffen. Stilistisch vertrat er eine geometrische Figürlichkeit, reduzierte die biblischen Geschichten auf motivische Grundaussagen

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.