LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

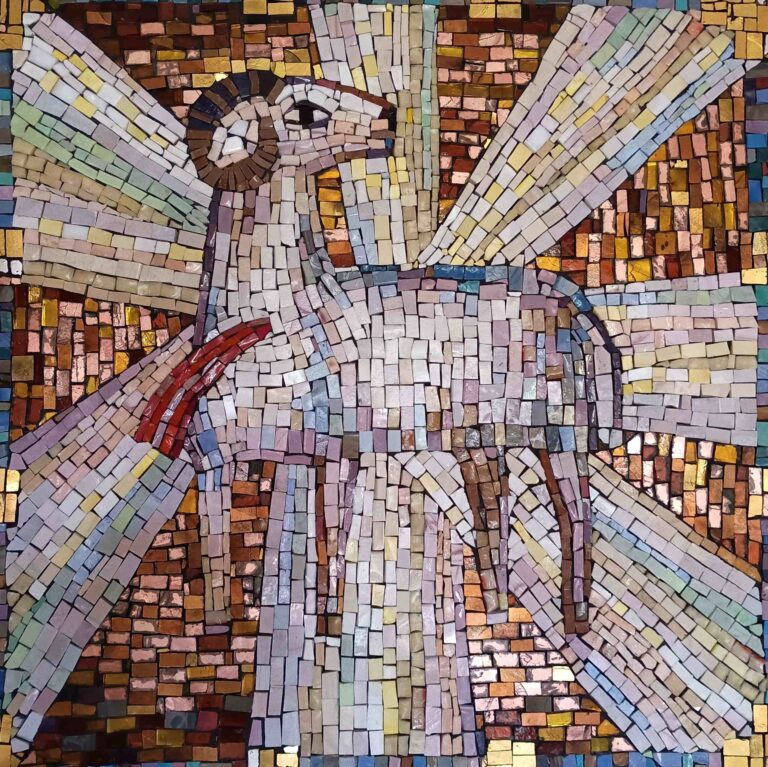

Erentrud Trost (1923-2004): Apsismosaik der St.-Pankratius-Kirche in Bockum-Hövel (um 1980)

Die römisch-katholische St.-Pankratius-Kirche ist eine der ältesten Gottesdienststätten der Umgebung von Hamm, schon in ottonischer Zeit soll sich hier eine Pankratius geweihte Kirche befunden haben. Möglicherweise gab es über die Jahrhunderte hinweg an dieser Stelle schon einige Kunstwerke mit Bezügen zum Himmlischen Jerusalem. Die heutige Kirche ist im äußeren ein

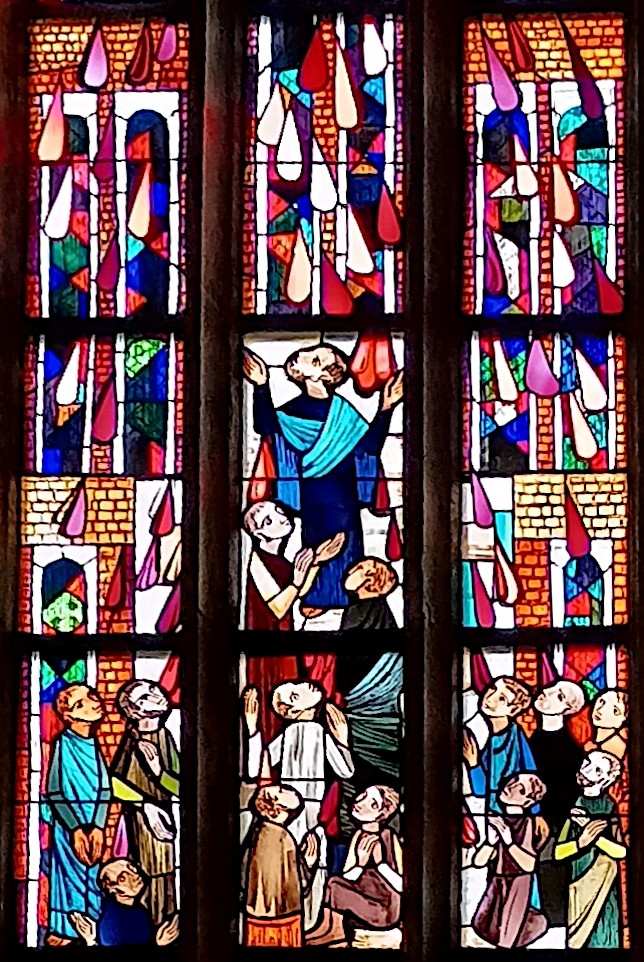

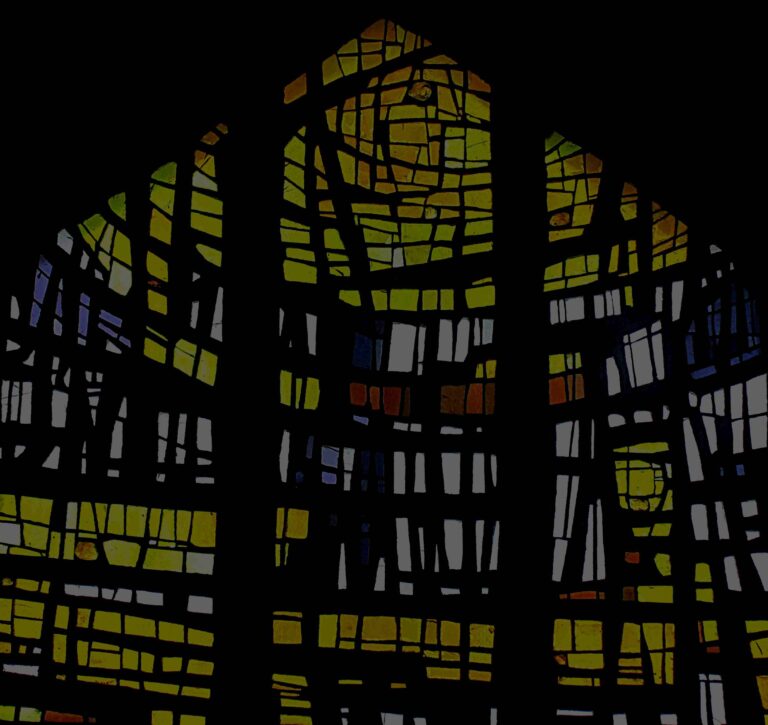

Jan Ooms (1915-1975): Marienfenster in der ehemaligen Oosterkerk von Sneek (1956)

1956 wurde in Sneek (Provinz Friesland) die dritte reformierte Stadtkirche eröffnet, mit fast 700 Sitzplätzen – aus der Retrospektive eine unnötige und letztlich nicht nachhaltige Investition. Diese sogenannte Oosterkerk (Ostkirche – sie lang im Osten der Stadt, im Viertel Bomenbuurt) wurde mit Buntglasfenstern von Jan Ooms ausgestattet. Jan Hendrik (Jan)

Heinz Lilienthal (1927-2006): Betonfenster der Friedhofshalle in Wagenfeld (1965)

Anders als bei Kirchen sind die Kunstwerke in Friedhofskapellen meist weniger bekannt – die Objekte liegen oft abseits auf Friedhöfen, sind tagsüber meist verschlossen und werden in der Regel nur bei Bestattungen genutzt. Besonders gilt dies in entlegeneren Regionen wie in Wagenfeld, umgeben von größeren Moorgebiete wie dem Neustädter Moor,

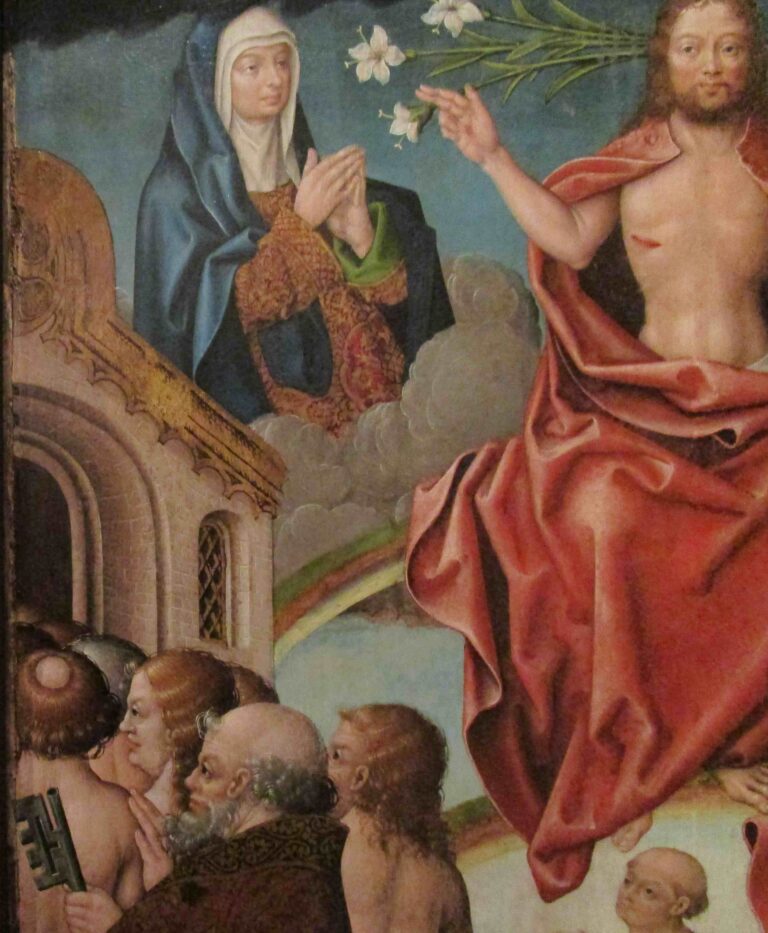

Jan Baegert: Weltgericht aus dem Stadtmuseum von Münster (um 1510)

Diese Bildtafel mit einem Weltgericht gehört zu einem Flügelaltar mit insgesamt ursprünglich sechzehn Tafeln, von denen sich vierzehn im Stadtmuseum von Münster erhalten haben (Inventarnummer GE-0351-2). Zwei weitere Tafeln sind in Privatbesitz, doch der gesamte Mittelteil der Predella ist verlustig. War der Altar einst geschlossen, etwa in der Karwoche, war

Wilhelm Polders (1914-1992): Ewigkeitslampe aus St. Maria Magdalena in Kevelaer (1953)

Die sogenannten Ewigen Lichter, auch als Ewigkeitslampen bekannt, die in römisch-katholischen Kirchen meist in der Nähe des Tabernakels aufgestellt sind, wären eigentlich hervorragend dazu geeignet, das Himmlische Jerusalem zu präsentieren: Aus oder von diesen Objekten könnte das ausgehende Licht die Strahlen des Lichts aus der himmlischen Stadt heraus darstellen. Tatsächlich

Apsisamalerei der Nikolauskirche in Essen-Stoppenberg (1907)

Das Ruhrgebiet hatte, explizit in Städten wie Essen oder Hagen, einen bedeutenden Bestand an Jugendstilbauten. Die meisten sind entweder im Krieg zerstört oder in den 1960er Jahren abgerissen worden. Wie durch ein Wunder hat die einst römisch-katholische Nikolauskirche in Essen-Stoppenberg den Krieg und den Abrisswahn der 1960er Jahre relativ unbeschadet

Wilhelm „Willi“ Pohlmann, Anni Gödde: Primizgewand (1986)

Als ich zu Ostern 2023 die Glasfenster der Aachener Kirche St. Adalbert dokumentierte, wurde mir damals ein Lesezeichen geschenkt. Zufall oder nicht war auf diesem ein kleines Himmlisches Jerusalem zu sehen. Ich war damals davon ausgegangen, dass es sich um ein druckgraphisches Werk aus den 1960er Jahren handelte. Leider war

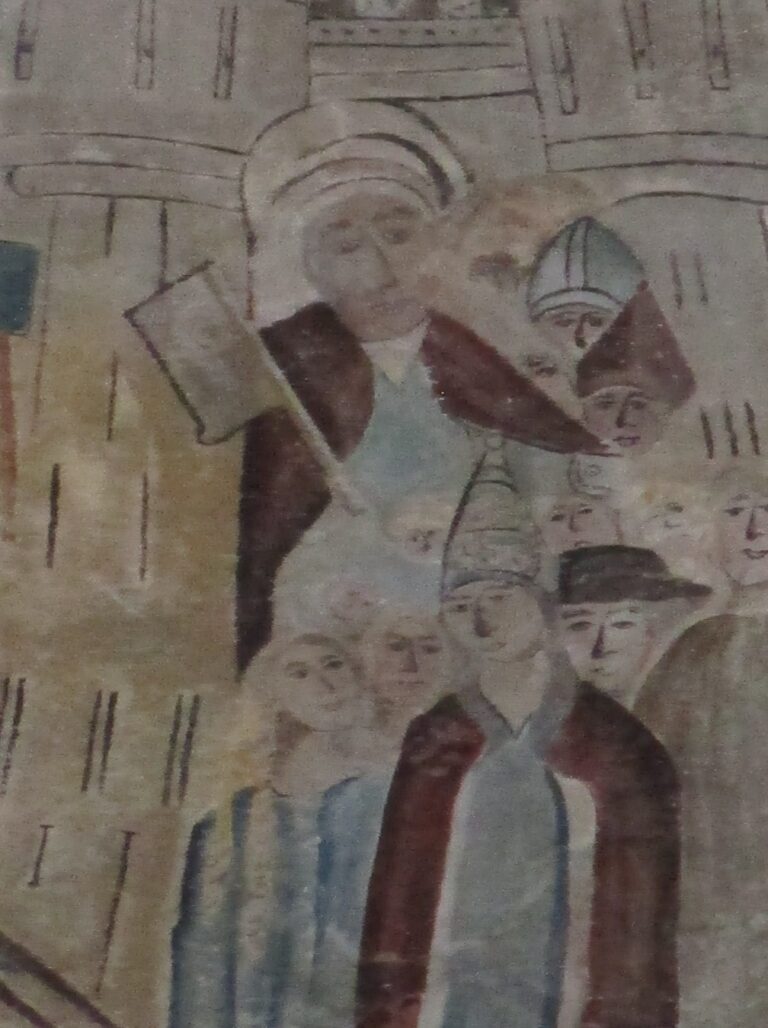

Nikolauskirche in Elburg: Weltgerichtsfresko (1450-1500)

In den Niederladen haben sich vor allem mittelalterliche Malereien aus dem 15. Jahrhundert erhalten, in dieser Zeit erfolgten die letzten großen Umbauten und Ausmalungen, bevor die Protestanten diese und andere Bildwerke entfernten. Das gilt auch für die Grote of Sint-Nicolaaskerk, die Nikolauskirche des Ortes Elburg in der Provinz Gelderland. Dort

Eva Limberg (1919-2013): Schmuckkreuze aus dem evangelischen Gemeindezentrum in Dalum (1967) und der Thomaskirche in Heidelberg-Rohrbach (um 1971)

Eva Limberg (1919-2013) war eine Bildhauerin, die vor allem in Westdeutschland evangelische Kirchen ausgestattet hat. Ihr besonderer Schwerpunkt war dabei das Himmlische Jerusalem, was man noch an Originalstandorten in St. Thomas in Heidelberg-Rohrbach oder in der Auferstehungskirche in Diekholzen bei Hildesheim betrachten kann. Den Anfang ihrer bildkünstlerischen Beschäftigung findet man

Everhard Jans (1941-2013): Wandverkleidung in Nijverdal (1989)

Die Freie Evangelische Gemeinde in Nijverdal bei Hellendoorn, einem ehemaligen Zentrum der Textilindustrie in den Niederlanden (Provinz Overijssel), besitzt an der rechten Seite ihrer Kirche ein metergroßes Wandpaneel. Diese monumentale Wandverkleidung wurde von mehreren Frauen der Gemeinde nach einem Entwurf von Everhard Jans (1941-2013) aus Amelo angefertigt. Dieser hatte seine

Erentrud Trost (1923-2004): Messgewand aus dem Mindener Dom (1993)

In der Johannesoffenbarung ist das weiße Kleid ein Symbol für den durch Christus geretteten und von Sünden rein gewaschenen Menschen – ein Gedanke, der auf dem Mindener Kasel mit anklingt. Das Rot ist ebenfalls eine Farbe der Apokalypse, als Blut der Märtyrer oder als Opferblut Christi.Die im Jahre 2004 im

Jan Kooijman (1923-2015): Fenster aus der „kleinen Kirche auf dem Hügel“ in Heelsum (1976)

Während in der Provinz Gelderland zahlreiche Kirchen der Konfessionen in den letzten Jahrzehnten schließen mussten, abgerissen wurden oder zu Wohnungen umgebaut wurden, hat man sich entschlossen, die Kirche in Doorwerth-Heelsum zu einem lokalen Zentrum auszubauen und zu fördern. Der „kleine Kirche auf dem Hügel“ genannte Bau aus dem 16. Jahrhundert

Marius de Leeuw (1915-2000): Kapelle des Jeroen-Bosch-Krankenhauses in Herzogenbusch (1965)

Im Jahr 1965 gestaltete Marius de Leeuw (1915-2000) in Herzogenbusch (Den Bosch) für ein Krankenhaus die Fenster der dortigen Karlskapelle (Caroluskapel). Im Zuge des Neubaus des Krankenhauses 1989 wanderten die Fenster zunächst in die Maria Regina Kirche nach Boxtel. Die dortige Kirche wurde aber 2002 wegen Besuchermangel geschlossen, und die

Weltgerichtsdarstellung aus Sankt Martin in Zaltbommel (um 1475)

Ein kunsthistorischer Höhepunkt ist die niederländische Stadt Zaltbommel am Waal mit der Basilika St. Martin (Grote of Sint-Maartenskerk). Das Bauwerk besitzt zahlreiche mittelalterliche Wandmalereien der Gotik, darunter auch auf dem östlichen Triumphbogen, am Übergang von Mittelschiff zum Chor. Dort befindet sich eine großformatige Weltgerichtsdarstellung aus dem späten 15. Jahrhundert. Aus

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Chorfenster der Martinskirche in Großingersheim (1962)

Bei dem Umbauprojekt der Martinskirche in Großingersheim nördlich von Stuttgart fand Wolf-Dieter Kohler (1928-1985) einen reichhaltigen historischen Bestand vor: Mittelalterliche Fresken, frühneuzeitliches Beschlagwerk, eine barocke Orgel und andere Kunstgegenstände, die bei diesem Anlass aus der Kirche entfernt wurden – ursprünglich muss man sich den Innenraum dieser Wehrkirche aus dem 12.

Magdalena Hofmann-Soare: Jerusalem-Textilarbeiten (1992, 1993, 2003) und Bronzeglocke (2004)

Im Jahr 1992 entstand „Das Neue Jerusalem“ als Wandbehang durch die deutsch-rumänische Künstlerin Magdalena Hofmann-Soare. Das Orange des Hintergrunds spielt an die erleuchtete Herrlichkeit Gottes und das Blau der Linienführung an das Wasser des Lebens an. Die Linien ergeben ein

Franz Heilmann (1921-1981): Ehemalige St. Norbert in Lünen (1965)

Der Glasmaler Franz Heilmann (1921-1981) aus Borghorst hatte 1964 die Verglasung von St. Marien in Bad Lippspringe übernommen, schon Monate darauf folgte der Auftrag für einen weiteren römisch-katholischen Kirchenneubau: St. Norbert als Viereckbau mit sechseckigem Zeltdach in Lünen, am Rande

Karapet Malkhas: Bucheinband aus Armenien (1698)

Viele mittelalterliche und frühneuzeitliche Bibelausgaben besaßen prachtvolle Einbände, nicht selten aus Gold und Silber profiliert und mit farbigen Edelsteinen verziert. Bereits diese Materialwahl regte dazu an, das Himmlische Jerusalem bildlich mit einzubeziehen. Nur wenige dieser Originaleinbände haben sich erhalten: -In

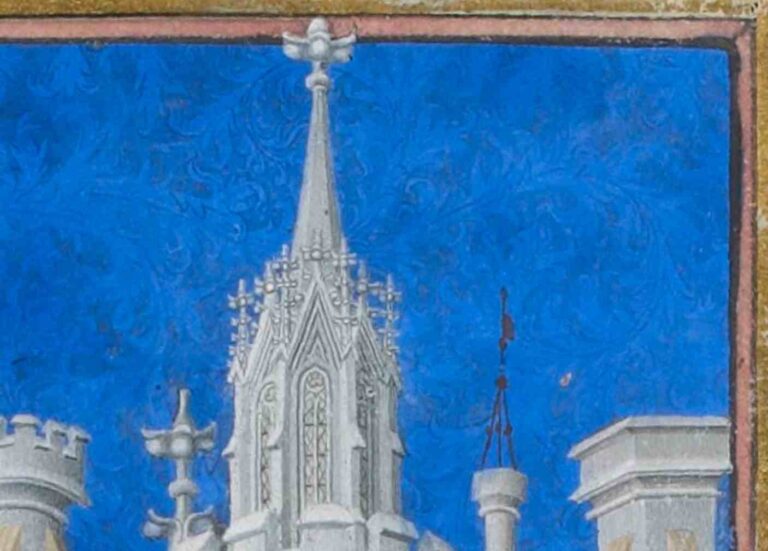

MS Nouv. Acq. 3093: „Les Très Riches Heures du Duc de Berry“ (1380-1412)

Das Bild zeigt eine Miniaturmalerei aus dem späten 14. oder frühen 15. Jahrhundert, die fälschlich als „Der Garten Eden“ oder „Das Paradies“ bekannt ist. Es wurde von den niederländischen Miniaturmalern, den Gebrüdern Limburg (Paul, Jean und Herman) sowie weiteren Meistern

Orthodoxes Weltgericht aus Detroit (1925)

Diese Ölmalerei ist eines der wenigen Weltgerichte des 20. Jahrhunderts. Es zeigt in der Mitte die Auferstehung der Toten. Diese werden zum Teil von Teufeln nach unten gerissen, wo Menschen in unterirdischen Höllenfeuern brennen. Anderen Menschen gelingt es, zum Teil

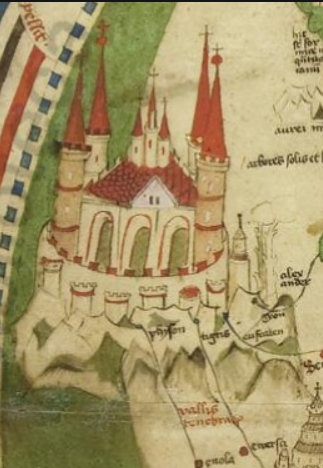

Andreas Walsperger: Pal. Lat. 1362: Weltkarte (1448)

Es gibt gute Gründe, diese Stadtdarstellung als Himmlisches Jerusalem anzusehen. Das sind an erster Stelle die drei gewaltigen Rundbogentore an der Frontseite zum Betrachter hin. An den Seiten erheben sich in den Ecken runde Türme. Es sind insgesamt vier Türme,

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.