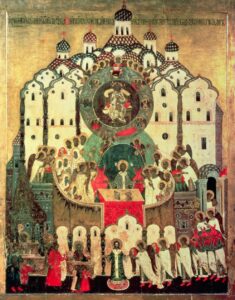

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

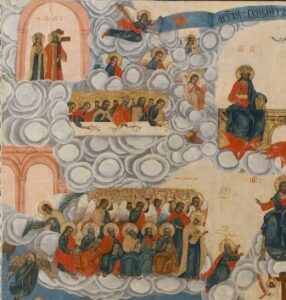

Mikhail Vasilevich Nesterov: „Der Erlöser auf dem Thron“ (1905)

LETZTER BEITRAG

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Diese Temperamalerei auf goldenem Hintergrund hat den Titel „Die Versammlung der Engel“ und wird der russischen Schule der Ikonenmalerei zugerechnet. Sie zeigt eine Art himmlische Liturgie, bei der Engel und Heilige um Christus auf seinem

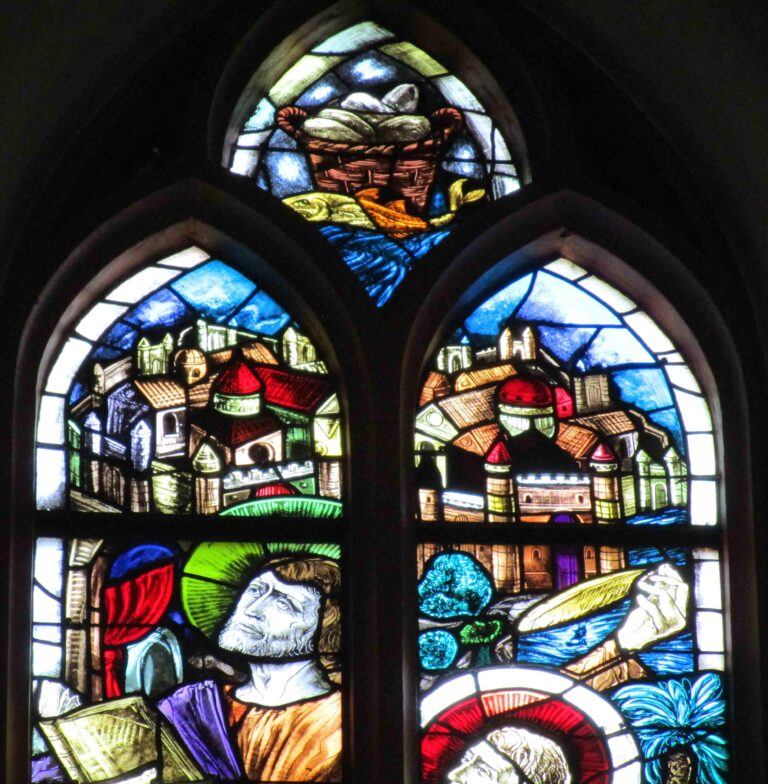

Andreas Felger (geb. 1935): Reliefplatte und Buntglasfenster der Versöhnungskirche in Schorndorf (1990)

Durch das Wirtschaftswachstum und den Zuzug aus dem Großraum Stuttgart wuchs das südliche Schorndorf in den 1970er und 1980er Jahren rasant an. Die dortige evangelische Kirchengemeinde, die schon mehrfach einen Neubau bezogen hatte, entschloss sich ab 1986 durch Initiative von Pfarrer Konrad Dieterich zu einer weiteren Vergrößerung. Durch die Architekten

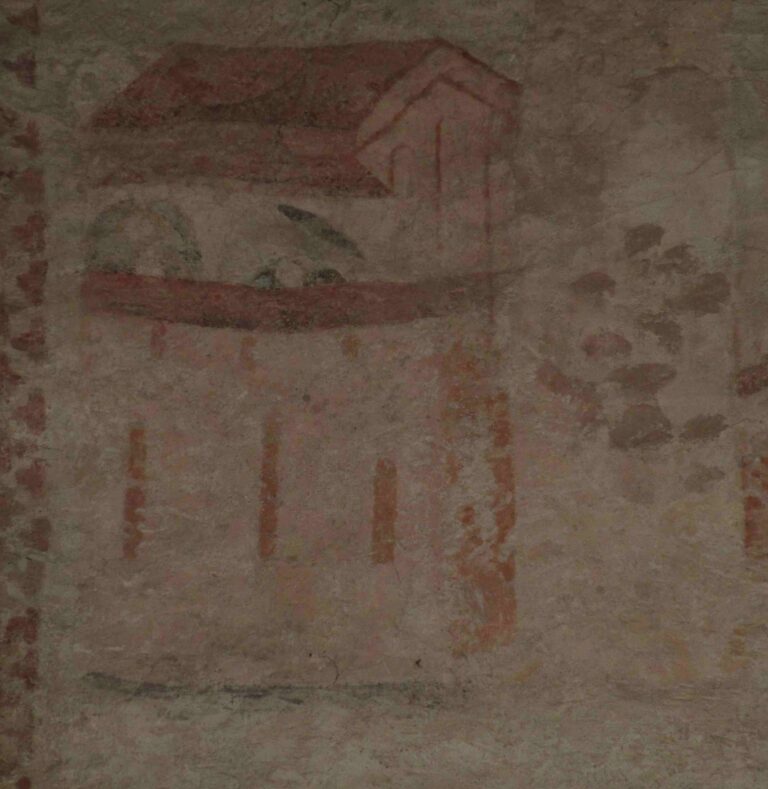

Weltgericht aus der Dorfkirche von Kühren (1430)

Anders als im Oldenburger Land, in Kärnten oder in Jütland haben sich in Sachsen wesentlich weniger mittelalterliche Fresken mit einem Weltgericht erhalten. Um so wichtiger sind die nach zwei Weltkriegen, Purifikationen und Kommunismus verbliebene Beispiele. Mittelalterliche Malereien finden sich hier, wenn überhaupt, in Burganlagen oder in Kirchen auf dem Land,

Walter Loosli (1932-2015): Reformierte Kirche von Kappelen (1999)

Walter Loosli (1932-2015) aus Köniz bei Bern wurde Ende des zweiten Jahrtausends mit den Fenstergestaltungen der reformierten Kirche von Kappelen-Werdt (Kanton Bern) angetragen. Im Sommer 1999 hat der Künstler seine Vorstellungen der Gemeinde präsentieren: Acht Entwürfe auf Papier wurden den Fenstern vorgehängt, diskutiert und schließlich angenommen. Nach nur weiteren drei Monaten

Russische Wandteppiche „Amerika“ (1745-1747 bzw. um 1750)

Der Wandteppich „Amerika“ gehört zu der vierteiligen Serie „Kontinente der Welt“. Die 305 x 211 Zentimeter große Arbeit besteht aus Wolle und Seide. Hergestellt wurde sie in der kaiserlichen Gobelin-Manufaktur von Sankt Petersburg, über den Zeitraum von drei Jahren hinweg von 1745 bis 1747. Vorbild dieses Kunstwerks soll eine ähnliche

Jacques Pecnard (1922-2012): Gemälde „La Jérusalem céleste“ (um 1990)

Jacques Pecnard (1922-2012) war in erster Linie Gebrauchsgrafiker für Pariser Verlage wie Hachette, Flammarion, die Sammlung Rouge et Or, die Éditions Larousse, für die Tageszeitung France-Soir und Zeitschriften wie Elle und Femina. Daneben illustrierte er große Werke der Weltliteratur, mit denen er sich auch inhaltlich intensiv auseinandersetzte – Pecnard war

Gottfried Zawadzki (1922-2016): Buntglasfenster aus der evangelischen Kirche von Dresden-Langebrück (1984)

Gottfried Zawadzki (1922-2016) war ein führender Glasmaler in der DDR, über 500 Glasbildfenster, Betonglasgestaltungen und Wandbilder gehen auf ihn zurück, überwiegend in Osteuropa. In diesem reichhaltigen Schaffen fand auch das Himmlische Jerusalem seinen Platz, etwa bei der Liebfrauenkirche in Bautzen (um 1970) oder bei der Kirche St. Peter und Paul

Italienischer Meister: Madonnenbild der Lieben Frau von Łukawiec (um 1620)

Überregional bekannt ist eine Madonnenmalerei, die das bauliche und spirituelle Zentrum der Kirche von Łukawiec (Karpatenvorland) ausmacht. Dort befindet sich das Bildnis Liebe Frau von Łukawiec (polnisch: Matka Boża Łukawiecka), früher Unsere Liebe Frau von Tartaków, auch bekannt als Unsere Liebe Frau voller Gnaden (polnisch: Matka Boża Łaskawa). Diese römisch-katholische

Fabian Möller (geb. um 1600, gest. nach 1635): Chorschmuck der Marienbasilika Krakau (1635)

Die Marienkirche oder auch Marienbasilika ist der bedeutendste Sakralbau Krakaus, weltbekannt wegen des Hochaltars von Veit Stoß. Ein Jahrhundert nach seinem Einbau wurde der Chorbereich mit aufwendigen Schnitzereien erneut aufgewertet, zunächst mit einem Baldachingestühl zu beiden Seiten des Chorraums. Es wurde 1586 angefertigt und dann 1635 um gestreckte Rückenlehnen ergänzt, die

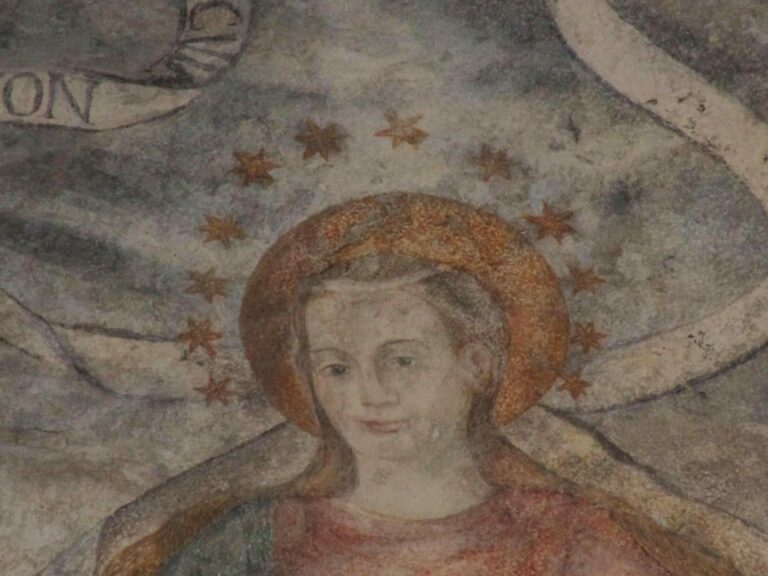

Augustinerkloster von Krakau-Kazimierz: Wandfresko der Maria Immaculata (um 1550)

Zahlreiche Mönchsorden waren im mittelalterlichen Krakau präsent, in der Innenstadt haben sich mehrere Kreuzgänge von Klöstern erhalten, die alle mehr oder weniger künstlerisch ausgestaltet waren. Eine Darstellung der Maria Immaculata hat sich jedoch allein im Kreuzgang des Augustinerklosters erhalten, im Krakauer Stadtviertel Kazimierz, das über Jahrhunderte eigene Stadtrechte besaß. Der

Christian Süssenbach und Christoph Kolitschky: Deckenmalerei aus der Friedenskirche zu Schweidnitz (1695/96)

Eine freie Weiterentwicklung der Jerusalemsdarstellung aus der Merianbibel findet sich in der evangelischen Friedenskirche Heilige Dreifaltigkeit. Diese befindet sich im polnischen Schweidnitz (Świdnica), etwa 50 Kilometer südlich von Breslau (Schlesien), in einer ansonsten überwiegend römisch-katholischen Umgebung. Der Name der Kirche, Friedenskirche, mag dazu angeregt haben, das Motiv des Himmlischen Jerusalem

Freek Aalbers (geb. 1960), Alice Aalbers: Altarfenster in Nijkerk (2007)

Nijkerk ist eine Kleinstadt der niederländischen Provinz Gelderland. Die dortige reformierte Gemeinde „de Levensbron“ eröffnete im Jahr 1983 einen Neubau, auf dem Gelände Jan Steenhof am südlichen Rand der Stadt. Das Gebäude wurde bereits 2007 geschlossen und umfassend renoviert; die Mitglieder besuchten in dieser Zeit die reformierte Kreuzkirche in der

Fritz Heidingsfeld (1907-1972): Fenster der Erlöserkirche in Deiningen (1961)

Der Künstler Fritz Heidingsfeld (1907-1972), heute überwiegend vergessen und ohne weitere Bedeutung, war seinerzeit ein vielversprechendes Talent, hatte er doch unter Max Liebermann und Otto Dix studiert. Geschult in der neuen Sachlichkeit spezialisierte sich Heidingsfeld bald auf Landschaftsmalerei und Stillleben; in den 1930er Jahren war er in Danzig damit ein

Rudolf Krüger-Ohrbeck (1930-2000): Betonglasfenster aus St. Antonius in Geeste (1966)

Rudolf Krüger-Ohrbeck (1930-2000) war ein Künstler, der in seinen frühen Schaffensjahren vor allem Sakralkunst hergestellt hat, vornehmlich für römisch-katholische Kirchen Niedersachsens und Nordrhein-Westfalens. In den 1990er Jahren wurde er etwas bekannter, als er sich künstlerisch mit dem Krieg in Bosnien auseinandersetzte. Sein Atelier führte er in dem Ort Ohrbeck bei

Historistische Kirchenfenster aus St. Antonius von Padua in Nijverdal (1921)

Als die Zahl der Gemeindemitglieder Nijverdal (niederländische Provinz Overijssel) gegen Ende des 19. Jahrhunderts sprunghaft anstieg, wurde der Neubau einer römisch-katholischen Kirche geplant. Das konnte aber erst nach dem Ersten Weltkrieg umgesetzt werden, unter maßgeblicher Initiative von Pfarrer Wiegerinck. Es entstand eine neogotische Backsteinkirche als dreischiffige Kreuzbasilika, die am 13.

Udo Vogel (geb. 1943): Portalschmuck der Kirche „Zum Guten Hirten“ in Nürnberg-Boxberg (2002)

Es gibt eine lange Tradition, an sakralen Bauten bereits außen das Himmlische Jerusalem anzubringen, sei es als Wandmalerei, als Steinskulptur (Tympanon) oder als moderner Bauschmuck. Charakteristisch für moderne Kunst ist eine Ausführung mit einem hohen Grad an Abstraktion. Ohne besondere Vorkenntnisse würde man beim Betreten dieser Kirche kaum erkennen, dass

Karapet Malkhas: Bucheinband aus Armenien (1698)

Viele mittelalterliche und frühneuzeitliche Bibelausgaben besaßen prachtvolle Einbände, nicht selten aus Gold und Silber profiliert und mit farbigen Edelsteinen verziert. Bereits diese Materialwahl regte dazu an, das Himmlische Jerusalem bildlich mit einzubeziehen. Nur wenige dieser Originaleinbände haben sich erhalten: -In

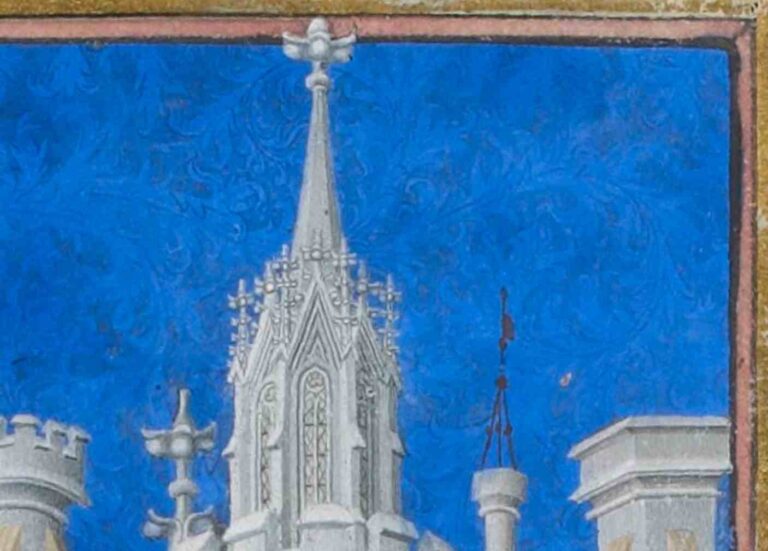

MS Nouv. Acq. 3093: „Les Très Riches Heures du Duc de Berry“ (1380-1412)

Das Bild zeigt eine Miniaturmalerei aus dem späten 14. oder frühen 15. Jahrhundert, die fälschlich als „Der Garten Eden“ oder „Das Paradies“ bekannt ist. Es wurde von den niederländischen Miniaturmalern, den Gebrüdern Limburg (Paul, Jean und Herman) sowie weiteren Meistern

Orthodoxes Weltgericht aus Detroit (1925)

Diese Ölmalerei ist eines der wenigen Weltgerichte des 20. Jahrhunderts. Es zeigt in der Mitte die Auferstehung der Toten. Diese werden zum Teil von Teufeln nach unten gerissen, wo Menschen in unterirdischen Höllenfeuern brennen. Anderen Menschen gelingt es, zum Teil

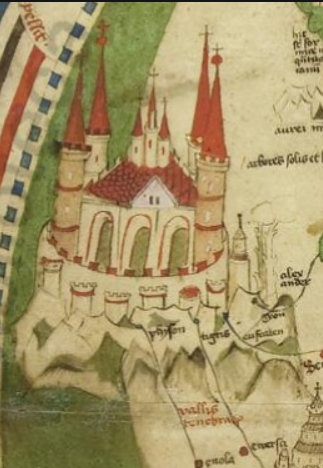

Andreas Walsperger: Pal. Lat. 1362: Weltkarte (1448)

Es gibt gute Gründe, diese Stadtdarstellung als Himmlisches Jerusalem anzusehen. Das sind an erster Stelle die drei gewaltigen Rundbogentore an der Frontseite zum Betrachter hin. An den Seiten erheben sich in den Ecken runde Türme. Es sind insgesamt vier Türme,

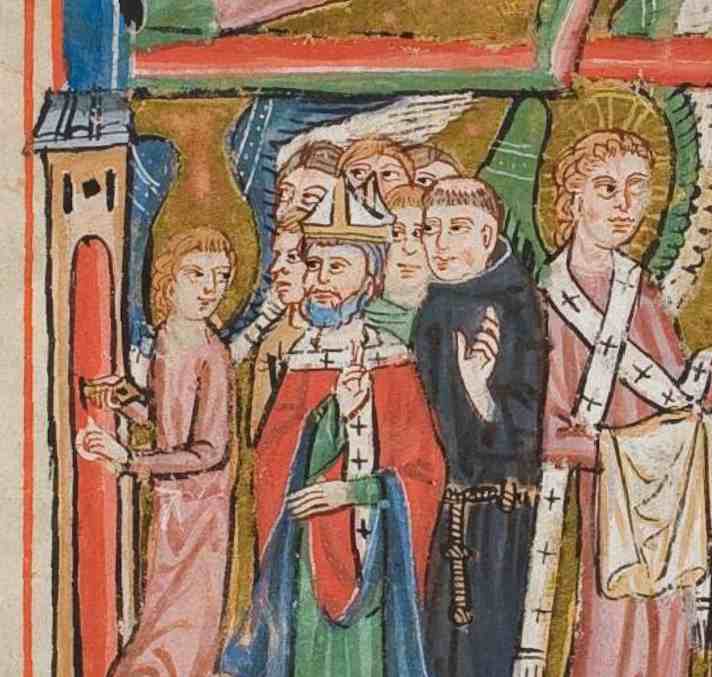

Weltgericht aus dem „Roten Hamburger Stadtbuch“ (1306)

Mehr als 700 Jahre alt ist das sogenannte „Rote Hamburger Stadtbuch“, welches von 1301 bis 1306 geführt wurde. Es beinhaltet stadtrechtliche Angelegenheiten, vor allem Gesetze der Stadtregierung aus dem 13. Jahrhundert, die hier niederdeutscher Sprache zusammengefasst wurden. Es gilt als

Spanischer Georgs-Retabel (17. Jh.)

Diese frühneuzeitliche Ölmalerei ist ein Teil eines einst größeren Retabels aus einem römisch-katholischen Kloster der Gegend um Valencia. Ein Maler oder die näheren Hintergründe der Entstehung sind nicht bekannt, auch die Echtheit ist nicht verbürgt. Die Tafel hat eine klare

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.