Ferdinand von Quast (1807-1877): Jerusalemsleuchter der evangelischen Kirche von Radensleben (um 1870)

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es in Preußen eine Renaissance der Jerusalems-Radleuchter, man findet sie jetzt in Magdeburg, in Lychen oder in Bromberg – als Vorbild werden immer wieder allgemein die romanischen Leuchter in Hildesheim angeführt, auch im Fall von Radensleben in Brandenburg (Ostprignitz-Ruppin). Der Gutsherr von Radensleben war damals ein Ferdinand von Quast (1807-1877), ein ausgesprochener Kunstfreund und Kunstkenner. Beruflich arbeitete er als Architekt und Restaurator, er gilt als erster preußischer Konservator. In Radensleben leistete er sich den Luxus, die mittelalterliche Kirche nach seinen privaten Vorstellungen umzugestalten: Aus der mittelalterlichen Steinkirche sollte jetzt ein italienisch-florentinischer Campo Santo werden.

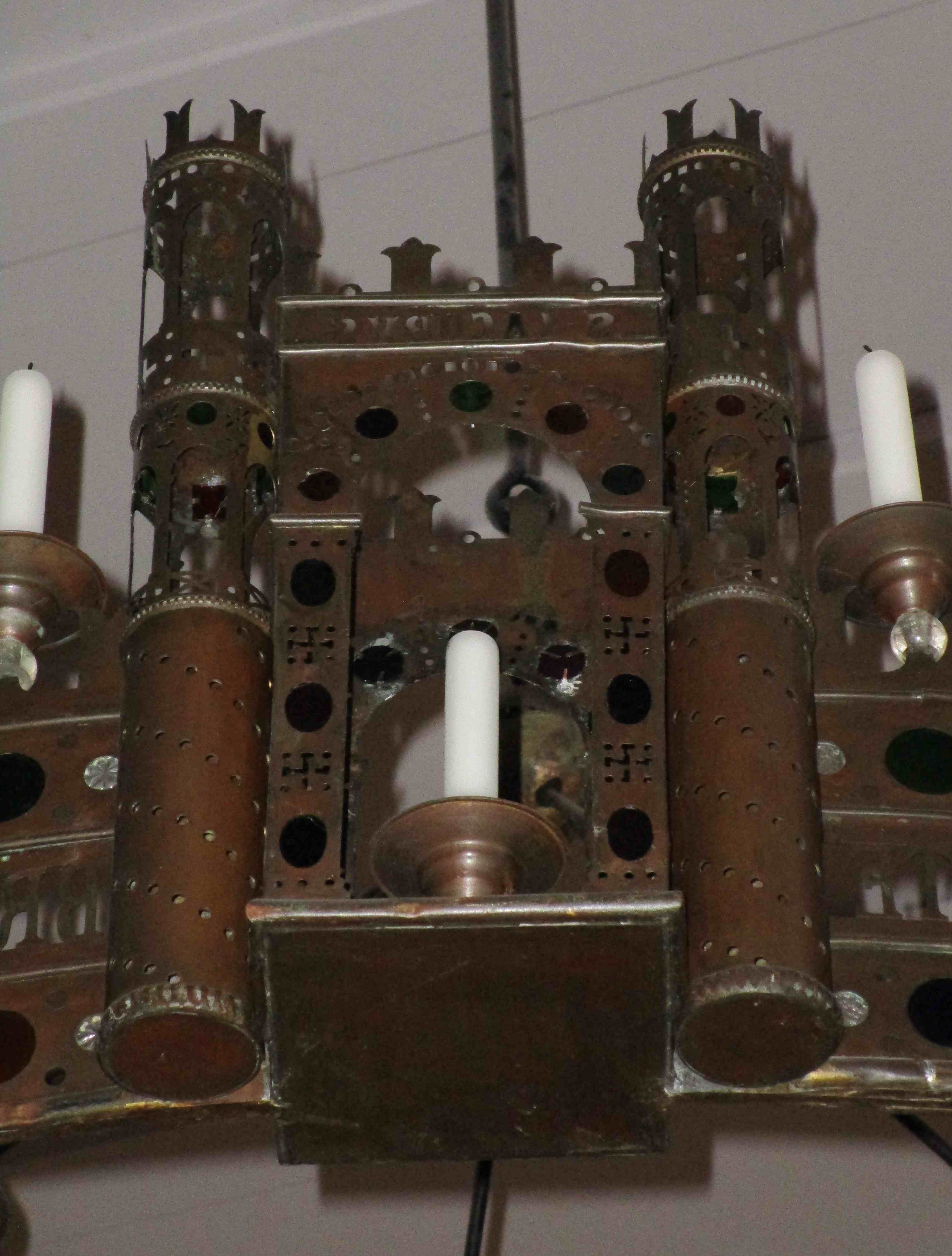

Es ist verbrieft, dass Ferdinand von Quast für die Kirche die Innenmalereien, die Glasmalereien, den Altar, die Kanzel und den Ambo nach eigenhändigen Entwürfen gestaltete ließ und dafür führende Künstler Preußens beauftragte. Die Arbeiten wurden alle zwischen 1865 bis 1870 ausgeführt. Für die Beleuchtung war ein neuer Bronzeleuchter anzuschaffen, der mit der übrigen Ausstattung harmonieren sollte. Zwar ist es in diesem Fall nicht dokumentiert, aber wahrscheinlich, dass von Quast auch die Gestaltung des neuen Leuchters übernahm – jedenfalls ist bislang kein anderer Name für dieses komplexe Werk bekannt geworden.

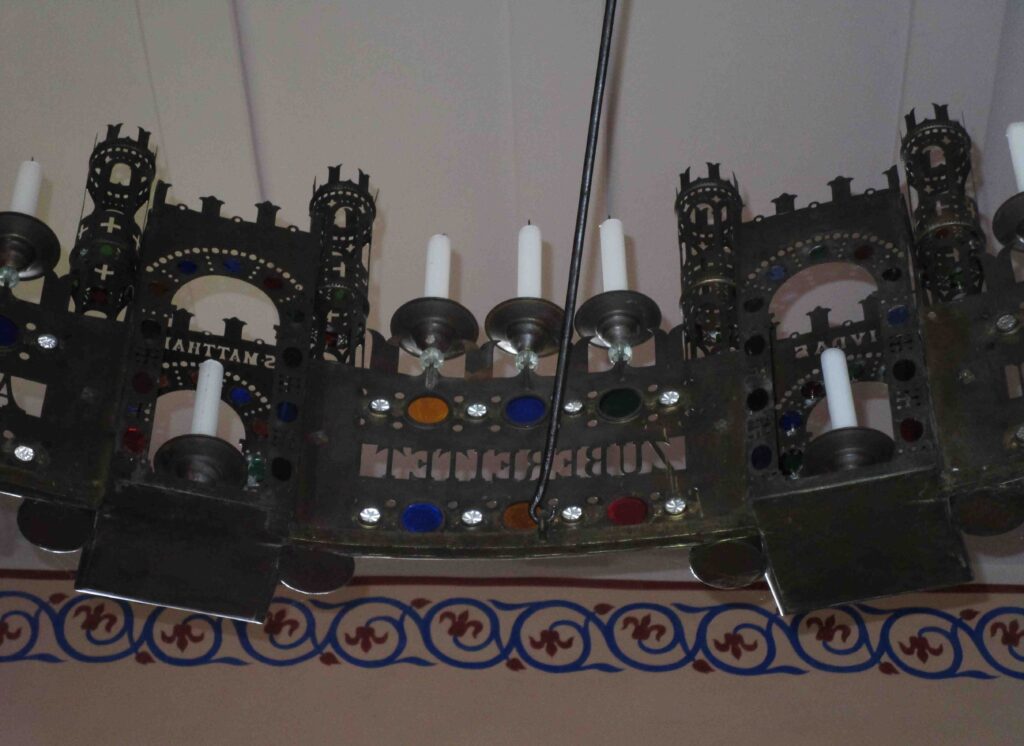

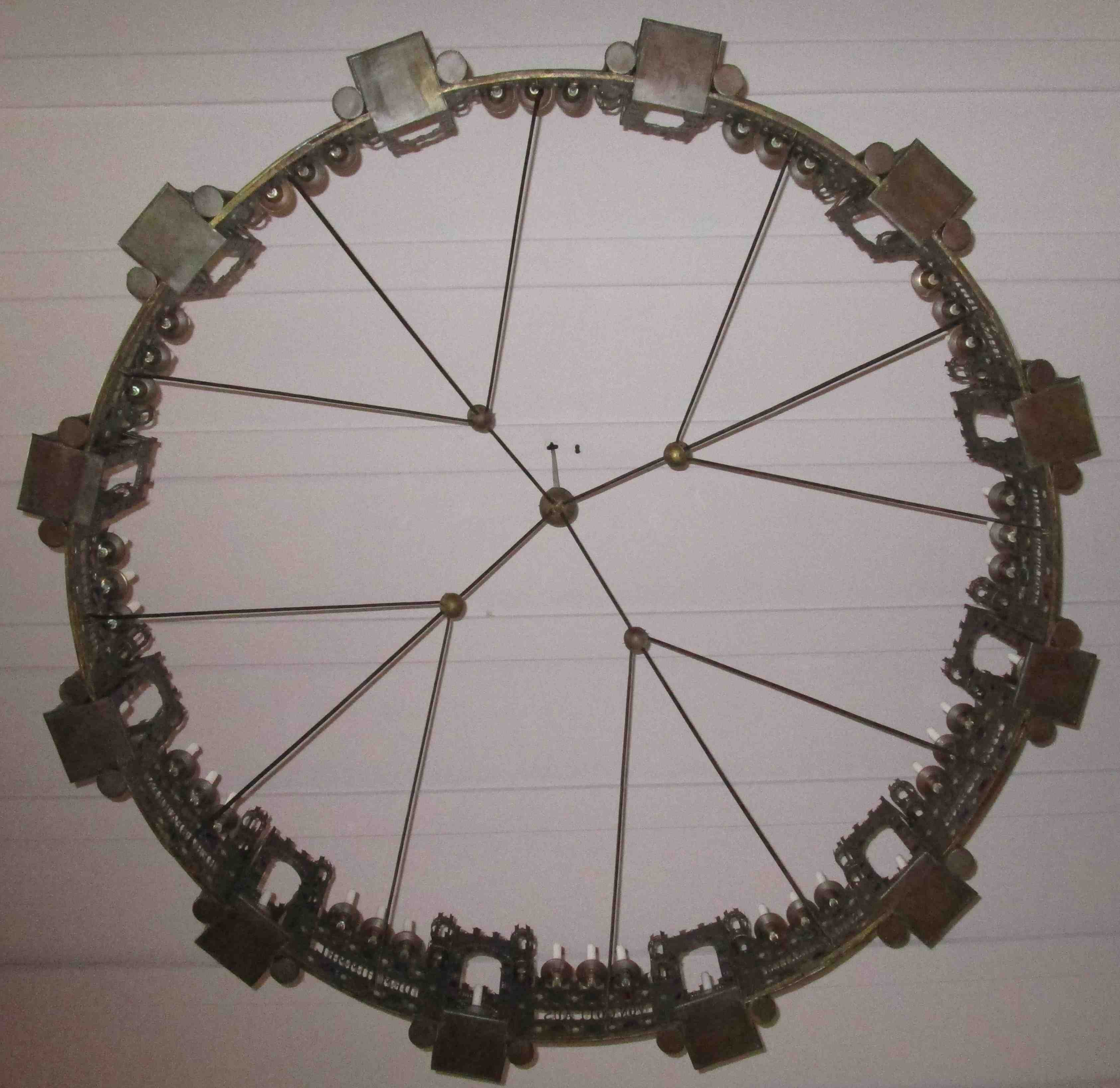

Der Reif trägt ein Zitat aus der Johannesoffenbarung: „Ich sah, wie die Heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam: festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam.“ Über und unter die Schrift sind farbige Gläser und kleine weiße Kristalle eingesetzt, als Hinweis auf die Edelsteine und Perlen der Stadt. An zwölf Stellen ist der Reif durch Tore unterbrochen, mit jeweils zwei schmalen Rundtürmen an den Seiten. Auch hier findet man an der Außenseite die Farbsteine, abgestimmt mit den Farbtönen der Wandbemalung. Die Türme sind filigrane Arbeiten, zahlreiche Löcher sind in das Metall gestanzt mit dem Effekt, dass es aus dem Inneren des Leuchters bei Kerzenbeleuchtung feierlich blinkt. Die originale Kerzenbeleuchtung wurde in der DDR-Zeit dann durch Elektrik ausgetauscht, was man im Zuge einer umfassenden Sanierung der Kirche 2021/22 wieder rückgängig machte. So findet man auf dem Reif wieder Kerzen in Reihen, zusätzlich je eine Kerze in den Toren. Auch sind die Tore beschriftet; unten ist jeweils ein Name eines jüdischen Stammes, oben ein Apostelname angeführt.

Damit sollte deutlich geworden sein, dass sowohl der Hildesheimer Thietmarleuchter als auch der Heziloleuchter nur bedingt und allgemein als ein Vorbild herangezogen werden können. Vielmehr sind es in Radensleben eigenständige, hochwertige Schmiedearbeiten mit Einflüssen verschiedener Neostile des 19. Jahrhunderts, mit Anklängen zusätzlich an die Romantik wie an die Italienbegeisterung der „Deutschrömer“, um einen Begriff der Zeit in Erinnerung zu rufen. Das grundsätzliche Problem war, dass von Quast eine italienische Einrichtung wünschte, Radleuchter aber eine Erscheinung frühmittelalterlicher Kirchen nördlich der Alpen waren. Dort waren vielmehr die Leuchter in Halberstadt wie auch der Barbarossaleuchter in Aachen Beispiele, die Ferdinand von Quast aus eigener Anschauung her kannte.

Felicitas Buch: Studien zur Preußischen Denkmalpflege am Beispiel konservatorischer Arbeiten Ferdinand von Quasts, Worms 1990.

Jörg Becken: Schloss Radensleben, Berlin 2005.

Jörg Becken: Kunst im Dienste der Kirche: die Dorfkirche Radensleben unter den Distelmeyer und Quast, in: Offene Kirchen, Berlin 2005, S. 71-73.

Sabine Tröber, Günter Rieger: Unsere Kirchen. Buskow, Gnewikow, Karwe, Langen, Lichtenberg, Nietwerder, Protzen, Radensleben, Stöffin, Walchow, Wustrau, Karwe 2013.