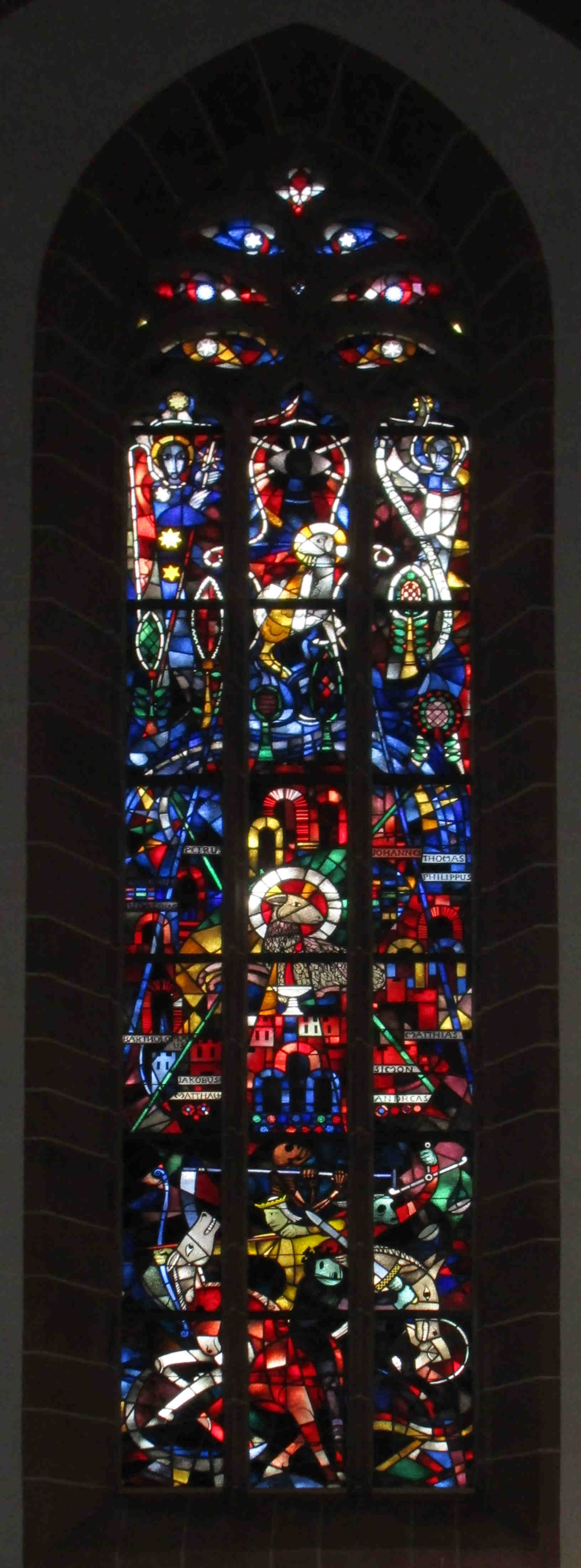

Das Fenster im Eingangsbereich der evangelisch-lutherischen Pfarrkirche St. Marien in Marburg an der Lahn wurde im Jahr 1958 von Erhardt Klonk d. Ä. (1898-1984) geschaffen. Vor der eigentlichen Kirche befindet sich ein Narthex oder eine Vorhalle, in der man links eine Gedenkstätte zu den Gefallenen der Weltkriege eingerichtet hatte. Dort befand sich unter dem Fenster bereits ein trostspendendes Zitat aus der Johannesoffenbarung, was den Anlass abgab, diese Thematik auch in dem Fenster darüber weiter zu verfolgen.

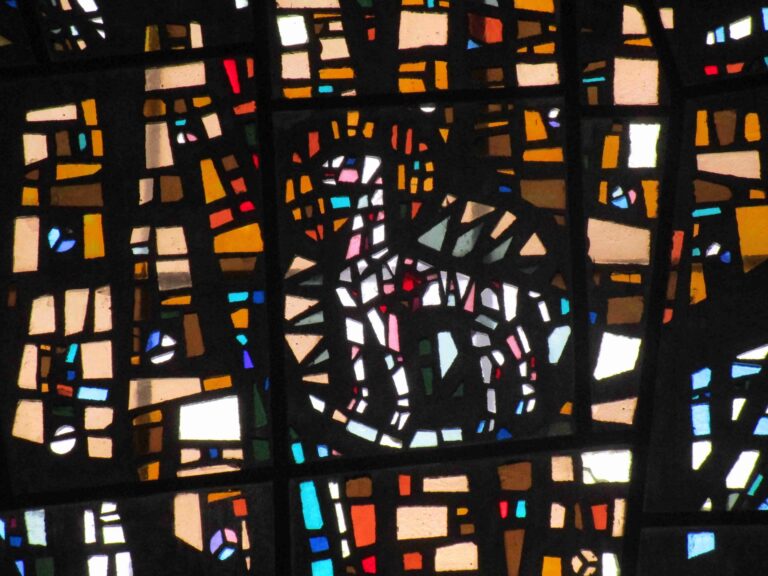

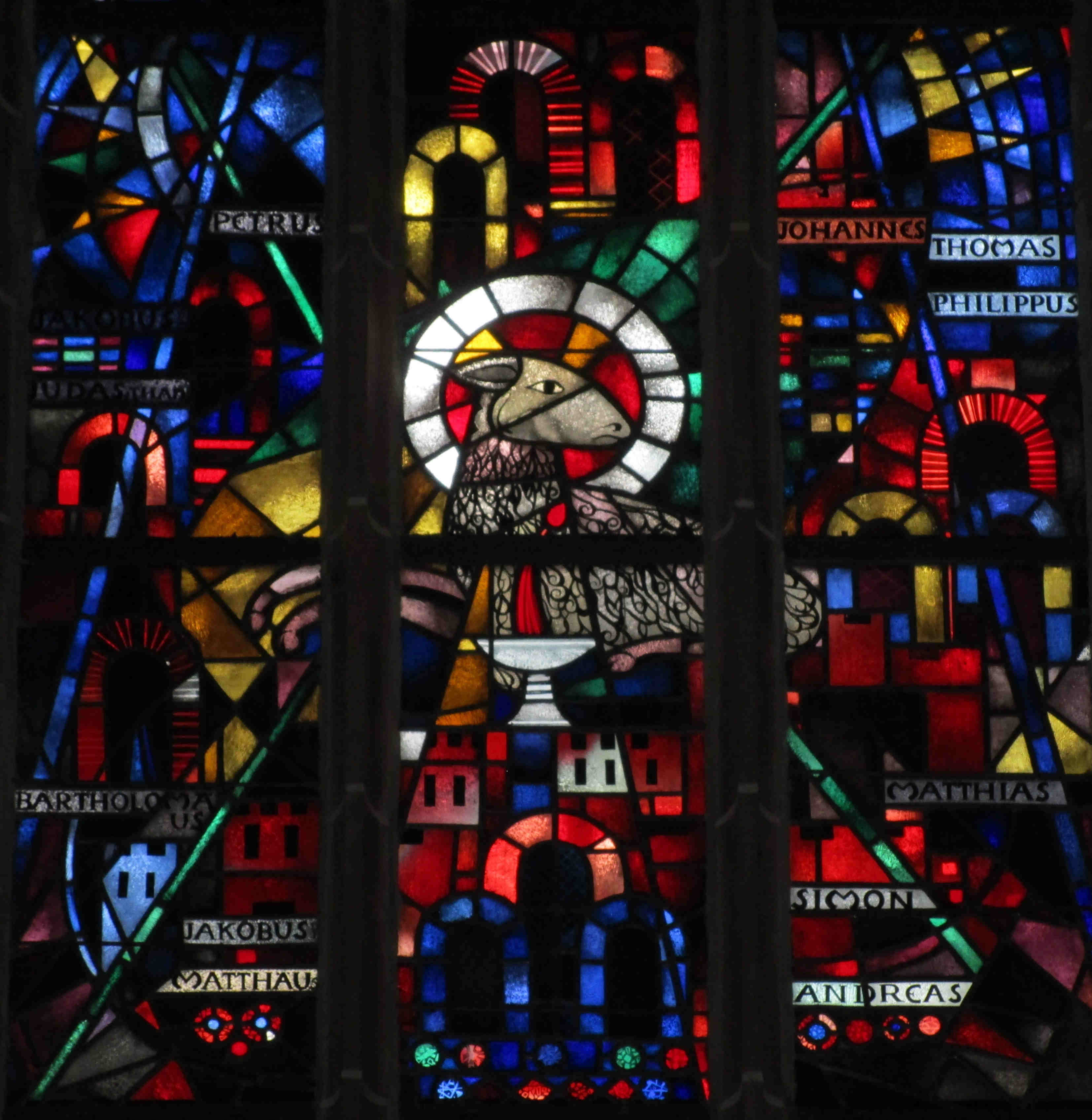

Klonk, auf der Höhe seines Schaffens, war insgesamt an der Gestaltung von über dreihundert Kirchenfenstern beteiligt – heute unmöglich. Damals war es eine einmalige Hochzeit der Glasmalerei, die durch Kriegszerstörung, Wirtschaftswachstum und Bevölkerungswachstum bedingt war. Das hiesige Werk besticht durch eine farbenfrohe, warme und kräftige Tönung. Um das Opferlamm im zentralen Bereich reihen sich zwölf offene Rundbogentore und die deutschsprachig eingeschriebenen Namen der Apostel. Die Tore sind in Dreiergruppen zusammengefasst, jeweils eine gegen Osten, Westen, Norden und Süden. Die Namen der Apostel finden sich dabei nicht immer bei den Toren, sondern auch an anderen Positionen.

Marienkirche Marburg, Marburg 1969.

Hans-Joachim Kunst, Eckart Glockzin (Hrsg.): Kirche zwischen Schloß und Markt – die Lutherische Pfarrkirche St. Marien zu Marburg, Marburg 1997.

G. Ulrich Großmann: Die Pfarrkirche St. Marien in Marburg, München 1999 (2).

Zum Künstler:

Erhardt Klonk ist am 20. Juni 1898 in Rinteln geboren worden, verbrachte seine Jugend aber in Marburg an der Lahn. Er nahm am Ersten Weltkrieg teil, wurde an der Westfront schwer verwundet und durfte daher frühzeitig von der Front zurückkehren. So begann er, verwundet und aus der Not heraus, bei dem Marburger Maler Otto Ubbelohde (1867-1922) die Mal- und Zeichenkunst zu erlernen und besuchte ab 1921 die Münchner Kunstakademie, wo er jedoch nicht Malerei, sondern Gesang und Schauspiel studierte. Als Schauspieler hatte er erste Engagements in München und Leipzig, doch Klonk beschäftigte sich weiterhin mit der Malerei. Er verließ die Theatermetropole München und begann, sich mehr und mehr in die Glasmalerei hineinzuarbeiten, wozu er Studienreisen nach Frankreich und Sachsen durchführte. Von 1935 bis zum Zweiten Weltkrieg war er Lehrbeauftragter an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf. In den Kriegsjahren trat er wieder auf der Bühne auf und vertrat Schauspieler, die an die Front abkommandiert worden waren. Auch als Bühnenbildner arbeitete er. Nach 1945 gab es einen enormen Bedarf an Glasfenstern, da unzählige Kirchenfenster durch Bombenangriffe zerstört worden waren. Um 1952 gründete Erhardt Klonk bei Marburg seine eigene Glasmalerwerkstatt, die später sein Sohn Erhardt Jakobus Klonk bis 2009 fortführen sollte. Neben Buntglasfenstern entstanden hier auch Ölgemälde, Entwürfe für Mosaike, Wandmalereien und Sgraffiti. Das Himmlische Jerusalem für die Marburger Marienkirche wurde in dieser Werkstatt 1958 hergestellt, und in den 1960er Jahren folgten noch drei weitere wichtige Werke von Erhardt Klonk zu diesem Thema, so bei der Johanneskirche in Gießen (1965), der evangelischen Bergkirche in Osthofen (1964) und der evangelischen Stadtkirche in Lengerich (1967). Am 4. März 1984 ist der Künstler in Marburg verstorben.