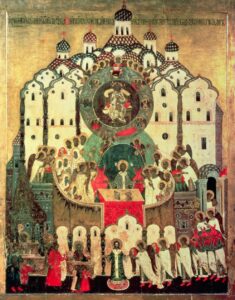

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

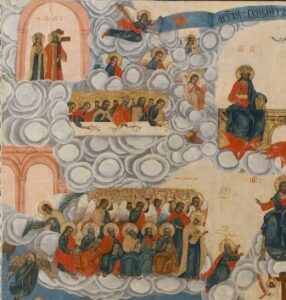

Mikhail Vasilevich Nesterov: „Der Erlöser auf dem Thron“ (1905)

LETZTER BEITRAG

Ikone „Die Versammlung der Engel“ (16. Jh.)

Diese Temperamalerei auf goldenem Hintergrund hat den Titel „Die Versammlung der Engel“ und wird der russischen Schule der Ikonenmalerei zugerechnet. Sie zeigt eine Art himmlische Liturgie, bei der Engel und Heilige um Christus auf seinem

Corvinus-Graduale aus Frankreich (um 1480)

Ein Graduale ist ein liturgisches Gesangbuch. Diese waren im Mittelalter oftmals prachtvoll ausgestattet. Ein Meisterwerk ist das Corvinus-Graduale, entstanden um 1480. Ein oder mehrere unbekannte Miniaturisten aus Frankreich waren an diesem Werk beteiligt, welches zu der Bibliothek des Königs Matthias

Walter Jac Maris (1900-1996): Monumentum mortuorum in Nijmegen (1949)

Bei der Wandgestaltung der Gedenkhalle vor der ehemaligen Dominikanerkirche an einer der Ecken des Albertinums in Nijmegen (dem „Monumentum mortuorum“) handelt es sich um ein grobes Mosaik in Gestalt eines Keramikreliefs. Dieses wurde in eine Wandnische eingesetzt und ist am

Diebolt Laubers Werkstatt: „Barlaam und Josaphat“ (1469)

Diebolt (auch Diebold) Lauber (geb. vor 1427, gest. nach 1471) betrieb Mitte des 15. Jahrhunderts im elsässischen Hagenau eine Schreiberwerkstatt und einen florierenden Handschriftenhandel. Hier wurde billige Massenware von Schreib- und Zeichenknechten hergestellt; auf Qualität wurde weniger Wert gelegt, sondern

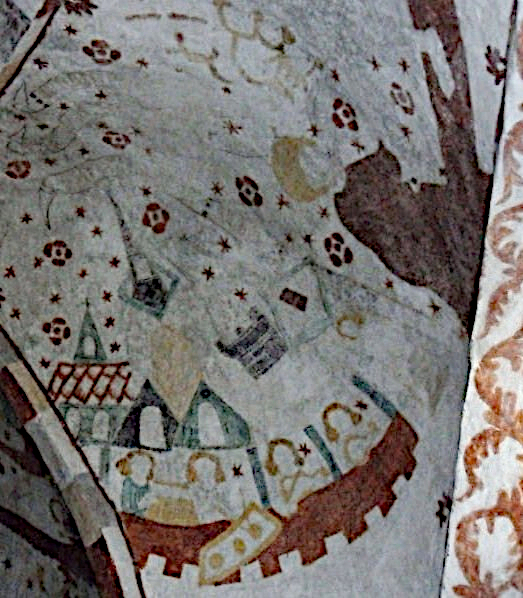

Everlövsmästaren: Fresken aus Kageröd (1475-1500)

Der schwedische Malermeister mit dem Notnamen Everlövsmästaren war in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts aktiv. Als sein Meisterwerk gilt die Ausmalung der Kirche von Everlös in Skåne, die dem Maler seinen Namen gab. Für das Motiv Himmlisches Jerusalem sind

Olof Herman Kälde (1936-2014): Kila-Kirche (1967)

Bengt Olof Herman Kälde, geboren 1936 in Uppsala, gestorben 2014, war ein schwedischer Künstler auf dem Gebiet der Mosaikkunst und Glasmalerei. In den 1950er Jahren hat er als einer der wenigen Ausländer an der Kunstakademie in München studiert, dann auch

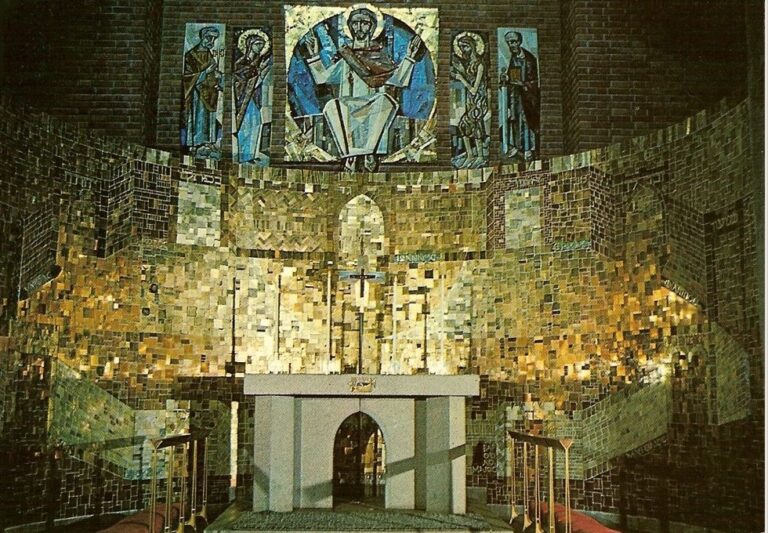

Helga Trossen: Maria vom Frieden in Homburg (1968)

Das gewaltige Altarmosaik von Helga Trossen zeigt das Reich Gottes aus der Offenbarung des Johannes. Ihr Werk schmückt den Altarbereich der römisch-katholischen Pfarrkirche Maria vom Frieden in Homburg im Saarland, die von 1954 bis 1956 erbaut wurde. Entsprechend dem Namen

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.