Die vorliegende Farbillustration gehört zur Sammlung Egorova in der Russischen Staatsbibliothek in Moskau. Sie hat dort die Signatur 1844. Inhaltlich ist es ein antiker Apokalypsekommentar des Heiligen Andreas von Caesarea (563-637), dem Erzbischof von Caesarea in Kappadokien. Entstanden ist diese Handschrift um die Jahre 1550/60 im Moskauer russisch-orthodoxen Chudov-Kloster. Neben dem Simonov-Kloster und dem Dreifaltigkeitskloster von Sergijew Possad war das Chudov-Kloster das größte Zentrum der Moskauer Buchkunst. Der nähere Entstehungshintergrund dieser Apokalypsehandschrift ist allerdings ebenso wenig bekannt wie die daran beteiligten Illustratoren, die zurückhaltend kolorierte Zeichnungen in ausschließlich roten und grünen Tönen lieferten, welche sich leicht einer Hand oder Malerschule zuweisen lassen.

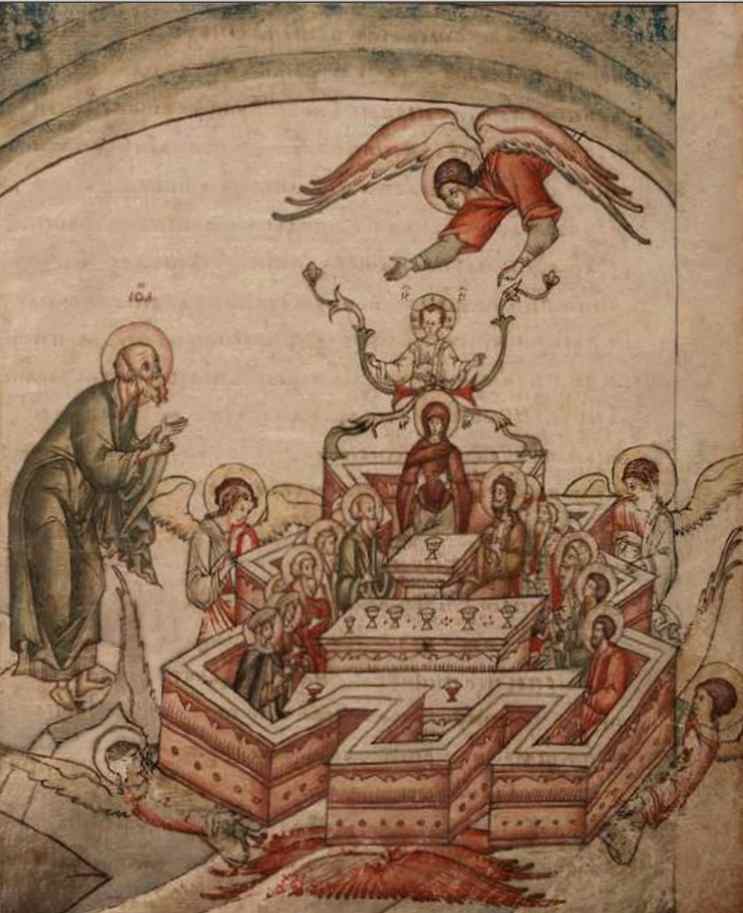

Fol. 85 zeigt Maria, wie sie in Analogie zu Christus (daher zwölf Personen) mit weiteren Heiligen und Geretteten das ewige Abendmahl feiert. Dazu haben sie sich an langen Bänken versammelt, auf denen Weingläser und Brote stehen. Die Personen befinden sich in den schützenden Stadtmauern von Jerusalem, die von mindestens vier Engeln in der Schwebe gehalten wird. Die Mauern im Zackenstil verlaufen polygonal, so dass eine lebendige Binnenstruktur von tiefen Vor- und Rücksprüngen entsteht. Die rotfarbenen, eher niedrigen Mauern sind an der Außenseite geschmückt, mittels Bändern, Girlanden und Kreisen, die mglw. für die Perlen oder/und Edelsteine stehen. Links erscheint eine staunend wirkende Figur, die Blick hält mit dem roten Engel über der Stadt. Es handelt sich um Johannes auf Patmos, der auf der griechischen Insel die Vision des Himmlischen Jerusalem erlebte und später niederschrieb.

Чинякова Галина: Древняя Русь и Запад. Русский лицевой Апокалипсис XVI-XVII веков. Миниатюра, гравюра, икона, стенопись, Москва́ 2017.

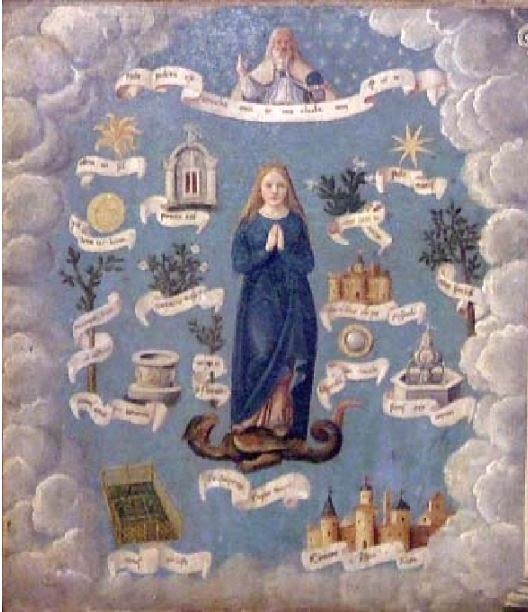

Die Handschrift war über die Jahrhunderte bekannt und ist in Russland immer wieder kopiert worden. Hier eine Fassung des 19. Jahrhunderts aus dem Kreis der Altgläubigen, die sich vor allem durch kräftige Farbwahl, schnelle wie breite Pinselführung und Rücknahme von Details auszeichnet. Im Zentrum steht der Text der Johannesoffenbarung, die Illustrationen haben sich formal unterzuordnen, währen der Inhalt gerade nicht am Text orientiert ist (Zacken-Stadtmauer statt Quadrat, Maria in der Stadtmitte statt Christus).

Zum Vergleich ein anderes Beispiel, 36 x 22 Zentimeter groß. Die Zeichnung aus Tusche, Tempera und Zinnober kam 1933 vom Staatlichen Historischen Museum Moskau in die Tretjakow-Galerie (Inventarnummer MK 28) und gehört zu einer Übersetzung der Johannesoffenbarung in 72 Kapiteln. Ebenso viele Illustrationen hat der Band. Leuchtende Farben kennzeichnen diese Ausgabe, die um 1860 entstanden ist, ebenfalls im Umkreis der Altgläubigen. Das Himmlische Jerusalem auf fol. 64 ist hier nicht von einem Regenbogen überspannt, so dass der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis, die hier besonders Geweihen ähneln, weiter nach oben wachsen können. Johannes ist nach unten gerutscht, eine Kuriosität ist die Rose, die jetzt unter der Stadt aufblüht. Hier vereint sich der florale Stil der Altgläubigen mit der Rose als Mariensymbol auch der Ostkirche.