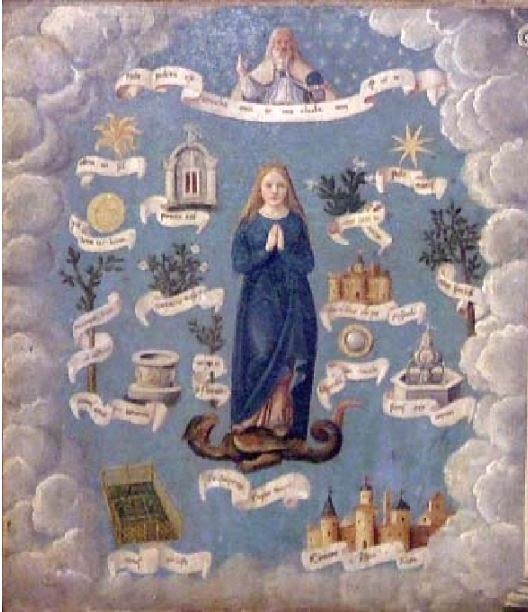

Die Buchdarstellungen der Lauretanischen Litaneien sind gewöhnlich hochkant, bei Wandmalereien wurde hingegen aus funktionalen Gründen (breite, niedrige Wände, etwa in Kreuzgängen) oft eine breite Form gewählt. Im 16. und 17. Jahrhundert wurden manche dieser Malereien immer absonderlicher, opulenter und skurriler, Beispiele finden sich im Kloster Schwaz ebenso wie im Krakauer Augustinerkloster. Auch in der Hospitalkirche in Grimmenthal (Südthüringen) hat sich eine solche Malerei befunden. 1758 wurde die Kirche durch einen Brand zerstört, auch das Altarbild ging in den Flammen auf, es kam zu keinem Marien-Rettungswunder. So ist die „Abbildung der Altar-Tafel in der Hospital Kirche zu Grimmenthal oder der Neuen Walfarth im Amte Maßfeld“ die wichtigste verlässliche Quelle, wie das Altarbild ausgesehen haben mag; diese Kopie wird durch den Abgang zum Original. Abgedruckt ist sie in Friedrich Rudolphis „Gotha Diplomatica, Oder Ausführliche Historische Beschreibung Des Fürstenthums Sachsen-Gotha, Band 2: Der alten Residentz“ aus dem Jahre 1717, eingelegt zwischen den Seiten 310 und 311.

Diese Bildkonzeption muss im frühen 16. Jahrhunderts entstanden sein, wo die spätere Hospitalkirche eine regionale Marienwallfahrtskirche gewesen war. Nachgewiesen ist, dass die Malerei durch Einnahmen der Pilger finanziert werden konnte, zusammen mit anderen, ähnlichen Tafelbildern. Wer das Bild, das man sich als farbige manieristisch geprägte Malerei vorstellen muss, angefertigt hat, ist nicht bekannt, es hat dem Maler jedoch nicht an Fantasie gefehlt. Der Engel Gabriel, der hier mit einer Posaune das Jüngste Gericht eröffnet, wird von einer Meute Windhunde begleitet – einmalig in der Engelsdarstellung. Maria liebkost auf ihrem Schoss ein Einhorn – im Rahmen der Lauretanischen Litanei ein Novum, in Verbindung mit den Brustwarzen Mariens eigentlich ein sexueller Affront, bei dem man sich wundert, dass so etwas in einer katholischen Wallfahrtskirche zu finden war.

Vor allem hat der Künstler neue Mariensymbole hinzuerfunden und dabei echte Kreativität bewiesen. Man findet den Marienlöwen, die „Goldene Urne“ (!) oder den „Maria Aquila“, der dann beim Aufmalen vergessen wurde, wenn wir der Nachzeichnung des frühen 18. Jahrhunderts trauen dürfen. Auch zwei bekannte Symbole, die das Himmlische Jerusalem vertreten, sind zu finden: Die Porta Coeli im Zentrum in einer manieristischen Architektur mit auffällig glatten, ungeschmückten Wandpartien. Vor der Pforte befindet sich ein Mann im Ritterkostüm, vermutlich der Stifter des Bildes – statt vor der Pforte zu knien, sollte er besser hereintreten. Auch die Civitas Dei ist vertreten, hier aber als „Perennitas Dei“ bezeichnet („Ewige Präsenz Gottes“) – ich kenne keine zweite Litanei mit dieser originellen Bezeichnung. Die Stadt finden sich links wie rechts der Marienfigur, sie wird also von Maria so durchbrochen, dass die Stadtmauern sogar eine Lücke aufweisen.

Georg Brückner: Grimmenthal als Wallfahrt und Hospital, Meinigen 1858.

Wolfgang Gresky: Wallfahrt eines Göttingers zur Maria mit dem Einhorn im Grimmenthal im Jahre 1514, in: Göttinger Jahrbuch, 1966, S. 113-125.

Susan R. Boettcher: Die Wallfahrt zu Grimmenthal: Urkunden, Rechnungen, Mirakelbuch, in: The Sixteenth Century Journal, 38, 1, 2007, 156-157.