Konzeption nach Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879): Hochaltar der Wallfahrtskirche Notre-Dame du Puy-en-Velay (um 1850)

Die römisch-katholischen Kathedrale Notre-Dame von Puy-en-Velay in der südfranzösischen Region Auvergne ist noch heute ein wichtiges Marienwallfahrtszentrum. Einst war die Kirche eine wichtige Station für die Pilger der Regionen Süddeutschland, Schweiz und Oberitalien auf der Route nach Santiago de Compostela. Man kam, um die „Schwarze Madonna“ anzubeten. Die heutige Heiligenfigur ersetzt allerdings jene, die einst angeblich König Ludwig IX. nach seiner Rückkehr von einem Kreuzzug gestiftet hatte und die während der Französischen Revolution verbrannt wurde.

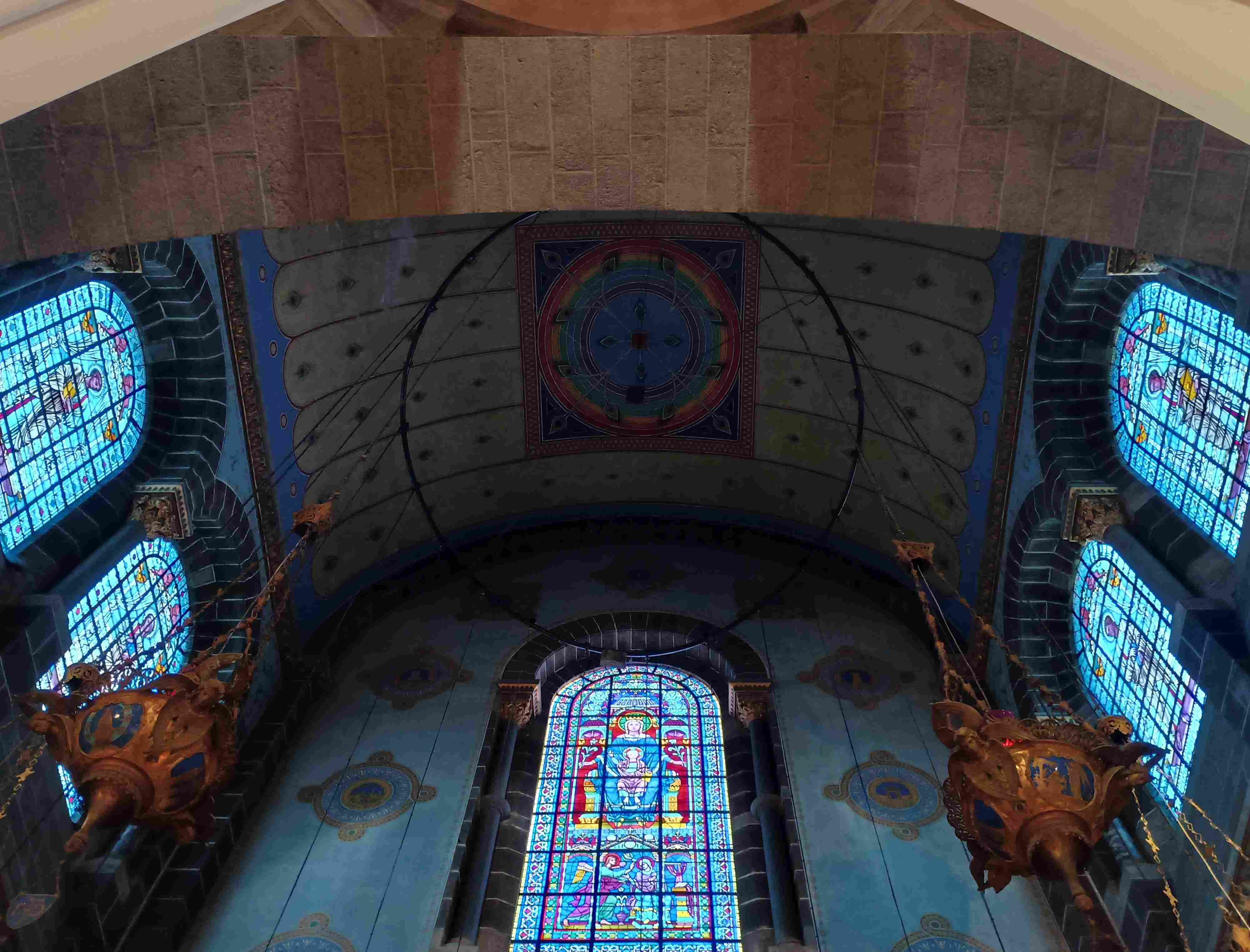

Die heutige Statue in der Kapelle des Allerheiligsten Sakraments stammt aus der ehemaligen Kapelle Saint-Maurice du Refuge. Im 19. Jahrhundert wurde das Bildprogramm auf diese Marienfigur bezogen und umgestaltet, nachdem die Spuren der Verwüstung durch die Französische Revolution zunächst schnell beseitigt waren. Es folgte eine umfangreiche Sanierung unter der Aufsicht des Architekten und Bauleiters Viollet-le-Duc (1814-1879) von 1844 bis zum Jahr 1856, als die Kirche feierlich zur Basilika erhoben wurde. Unter anderem entstand ein komplexer Altarbereich mit vielfachen künstlerischen Bezügen auf die Madonna, der klar in zwei Zonen unterteilt ist: die himmlische, obere Zone mit hellen Wandmalereien und Fenstern, die irdische Zone mit dunklen Wandmalereien, dem Hochaltar, der (irdischen) Beleuchtung und natürlich der Madonna.

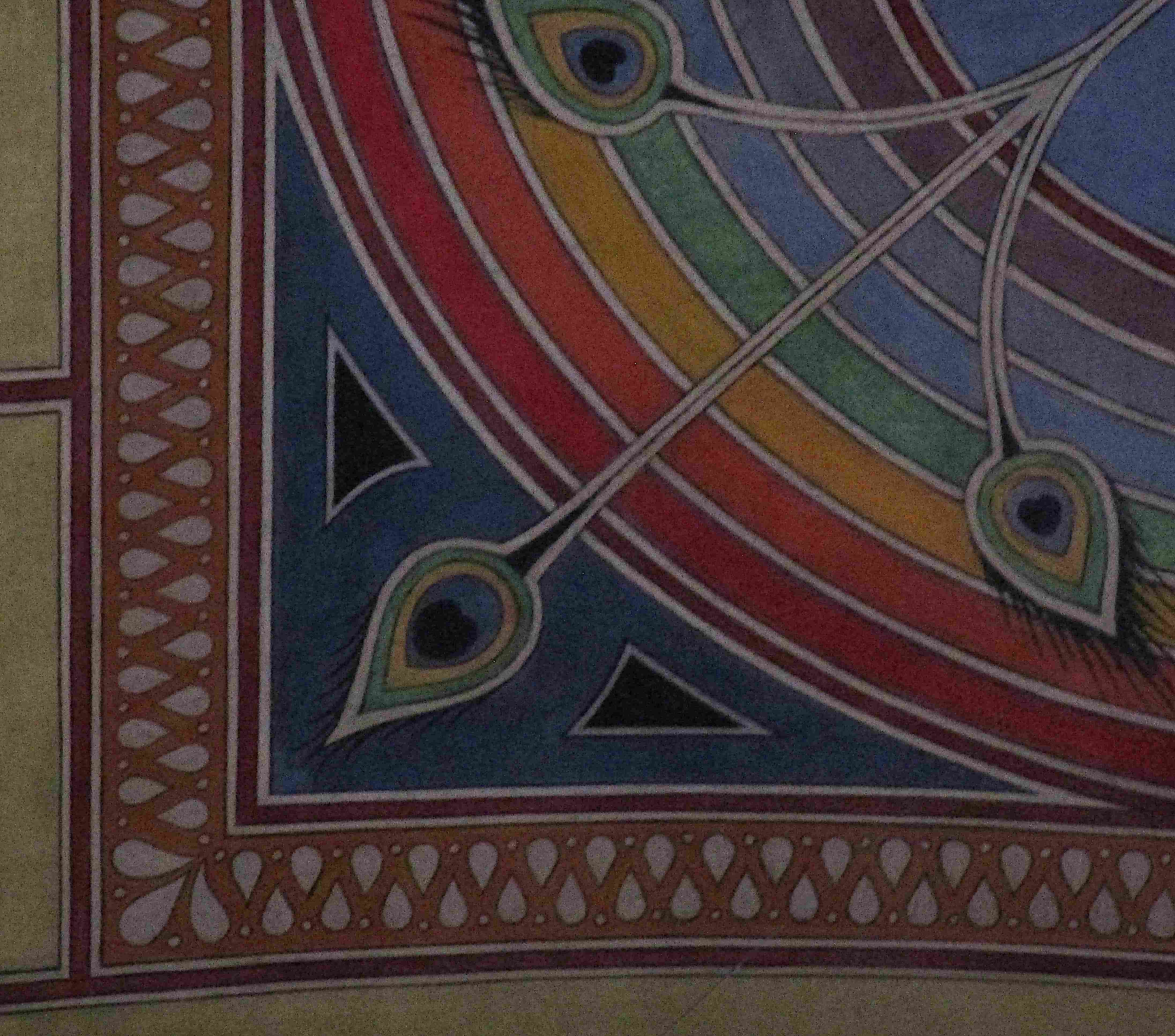

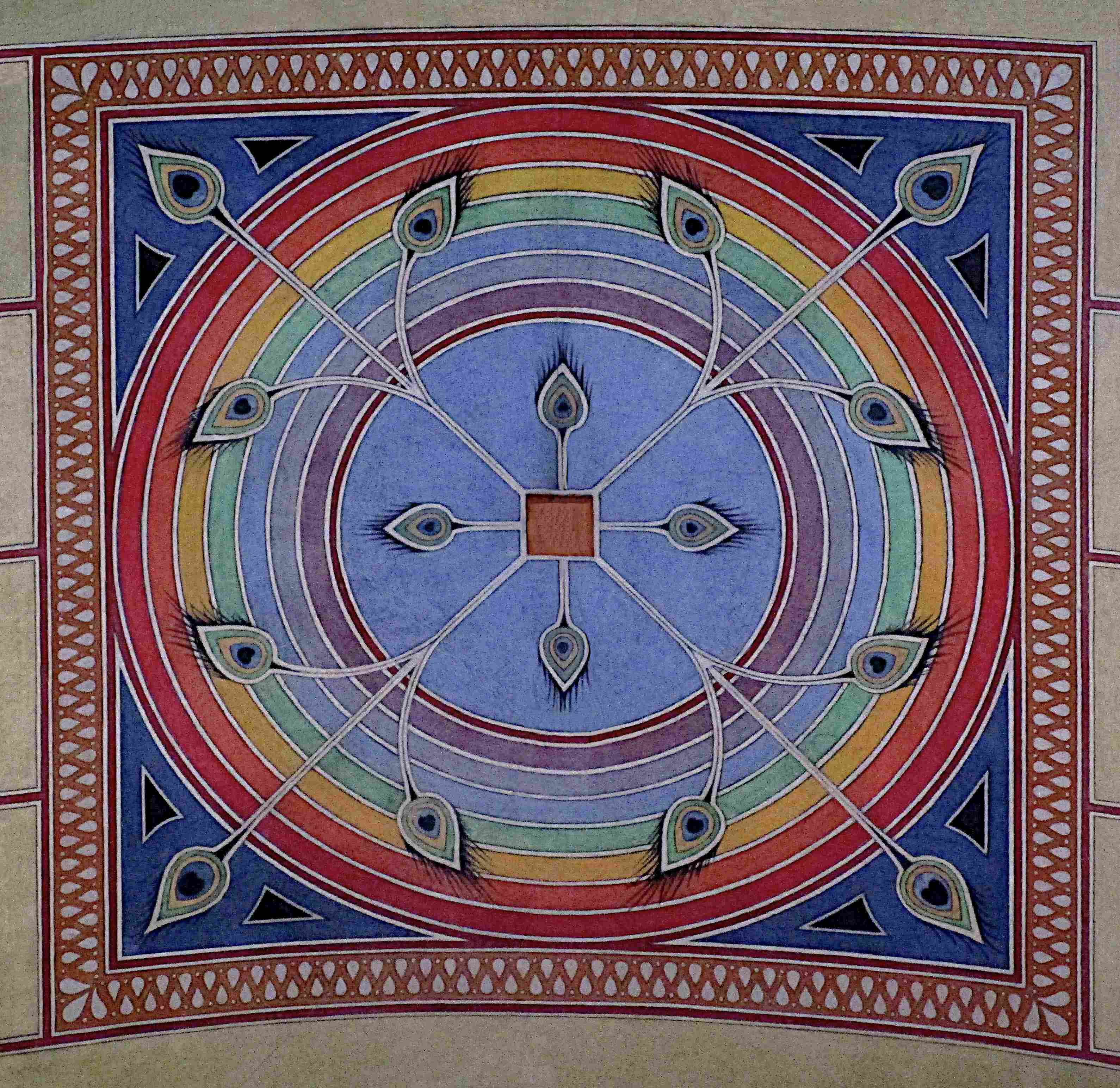

Für das Thema des Neuen Jerusalem sind an erster Stelle die Deckenmalereien der oberen Zone relevant. In der Mitte des 19. Jahrhunderts war in Frankreich die sog. „Schablonenmalerei“ beliebt, auf Französisch „au pochoir“. Mit Hilfe von Kartons und speziellen Pappen wurden Ornamente und Muster vor allem in bürgerlichen Wohnungen an die Wände und Decken aufgemalt. Es gibt aber auch Beispiele aus dem sakralen Bereich, wie hier in Puy-en-Velay. Die Malerei steht in Farbwahl und in Darstellungsform jenseits jeglicher Tradition, in Details wird bereits der vegetabile Jugendstil vorweggenommen. Der Meister, der diese ungewöhnliche Malerei ausführte, ist leider namentlich nicht bekannt, Fachleute vor Ort datieren sie auf die Mitte des 19. Jahrhunderts.

Das Gewölbe zeigt das Himmlische Jerusalem in Form von sieben konzentrischen Kreisen, wie bereits in einigen frühmittelalterlichen Miniaturen, so MS 99 (800-825) und Nouv. acq. Latin 1132 (10. Jh.). Jeder der Kreise ist mit einer anderen Pastellfarbe gefüllt, womit das Motiv der Edelsteine ebenso anklingt wie das des Regenbogens. Aus dem mittigen, roten Quadrat wachsen Phantasiepflanzen hervor, die zum Teil bis über die Kreise an den Rand des Deckengemäldes ranken und Blätter hervorwachsen lassen, die an Pfauenfedern erinnern. Folgende Struktur bildet sich heraus: Vier gerade Blätter wachen aus dem mittigen Quadrat und symbolisieren den Lebensfluss. An den Ecken des Quadrats wachsen nochmals vier Blätter hervor, die sich teilen und zwölf Blüten bilden, für die Edelsteine oder Perlentore der Stadt. Tiere, Engel oder Heilige, die sonst auf Malereien des 19. Jahrhunderts die Stadt beleben, wurden hier einmal nicht integriert.

Auf der frontalen Wandseite unter dieser Malerei finden sich neun Medaillons, die ausgewählte Symbole Mariens präsentieren, wie die Federis Arca oder den Sedes Sapientia. Das im Uhrzeigersinn vierte Symbol zur Ianva Coeli zeigt eine klassizistische Pforte, die offen steht.

Eine breite Treppe lenkt den Blick nach oben, wo zwei Lilien neben der Pforte sich vor dem blauen Untergrund abzeichnen. Es sind Malereien von Anatole Dauvergne (1812-1870), ein Mitarbeiter von Viollet-le-Duc, aus dem Jahr 1851.

Es folgt die untere, irdische Zone. Sein Hauptstück ist der Hochaltar mit der Madonna. Er ist ein spätes Werk im Hochbarock des Architekten und Bildhauers Jean-Claude Portal. Aus dem Altar erwächst eine Pforte mit einem geschwungenen Giebel, in den die Madonna eingesetzt ist, über das Kirchenjahr hinweg ausgestattet mit verschiedenen Gewändern. Diese Gewänder verdecken zum Teil den Bronzeschmuck der inneren Fassung. Es sind Bronzen, die der Hofbildhauer Jean-Jacques Caffieri (1725-1792) zu seiner Lehrzeit angefertigt hat – damals noch für die erste Madonna.

Caffieri schuf sechs Medaillons, die ebenfalls Symbole Mariens nach der Lauretanischen Litanei zeigen. Hier ist das Himmlische Jerusalem prominent vertreten, die beiden obersten Medaillons zeigen beide jeweils eine Pforte der Stadt. Die linke, im Original leicht gedreht, zeigt eine mächtige Sonne, die die Öffnung der gesamten Pforte besetzt. Ihre Strahlen verdecken fast vollständig die innere Pforte mit einem Rundbogen, die in eine größere Pforte mit einem Segmentgiebel gesetzt ist. Das Motiv der Doppelpforte findet sich auch rechts. Dort steht eine winzige Pforte in einem tempelartigen Bau, mit ionischen Doppelsäulen und einem opulenten, mehrstufigen Gebälk.

Félix Bourquelot, Anatole Dauvergne: Pèlerinage à Jouarre, Coulommiers 1848.

Archives départementales de la Haute-Loire: Dossier sur la restauration de la chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe au Puy, 1851.

Henri Auguste Jouin: Jean-Jacques Caffiéri. Sculpteur du roi (1725-1792), Paris 1891.

Ulrich Rosenbaum: Auvergne und Zentralmassiv, Köln 1989 (7).

Sylvie Vilatte: La ‚déuote Image noire de Nostre-Dame‘ du Puy-en-Velay, in: Revue Belge de Philologie et d’Histoire, 74. 3-4, 1996, S. 727-760.

Cécile Navarra-Le Bihan: L’inventaire après décès du sculpteur Jean-Jacques Caffieri, in: Gazette des Beaux-arts, 138, 2001, S. 97-120.

La cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay, Paris 2004.

Pierre Cubizolles: Le diocèse du Puy-en-Velay des origines à nos jours, Nonette 2005.