Augustinerkloster von Krakau-Kazimierz: Wandfresko der Maria Immaculata (um 1550)

Zahlreiche Mönchsorden waren im mittelalterlichen Krakau präsent, in der Innenstadt haben sich mehrere Kreuzgänge von Klöstern erhalten, die alle mehr oder weniger künstlerisch ausgestaltet waren. Eine Darstellung der Maria Immaculata hat sich jedoch allein im Kreuzgang des Augustinerklosters erhalten, im Krakauer Stadtviertel Kazimierz, das über Jahrhunderte eigene Stadtrechte besaß. Der Kreuzgang grenzt hier direkt an die Katherina-von-Alexandria-und-Margarethen-Kirche an, beides wurde zu Beginn des 15. Jahrhunderts durch Spenden der Ritter Stibor von Stiborice und Beckov großzügig ausgestattet und in den folgenden Jahren Stück für Stück ausgemalt. Dem Modegeschmack jeder Zeit wurde die Arkade mit der Maria Immaculata in hellen Pastelltönen um 1550 ausgeführt.

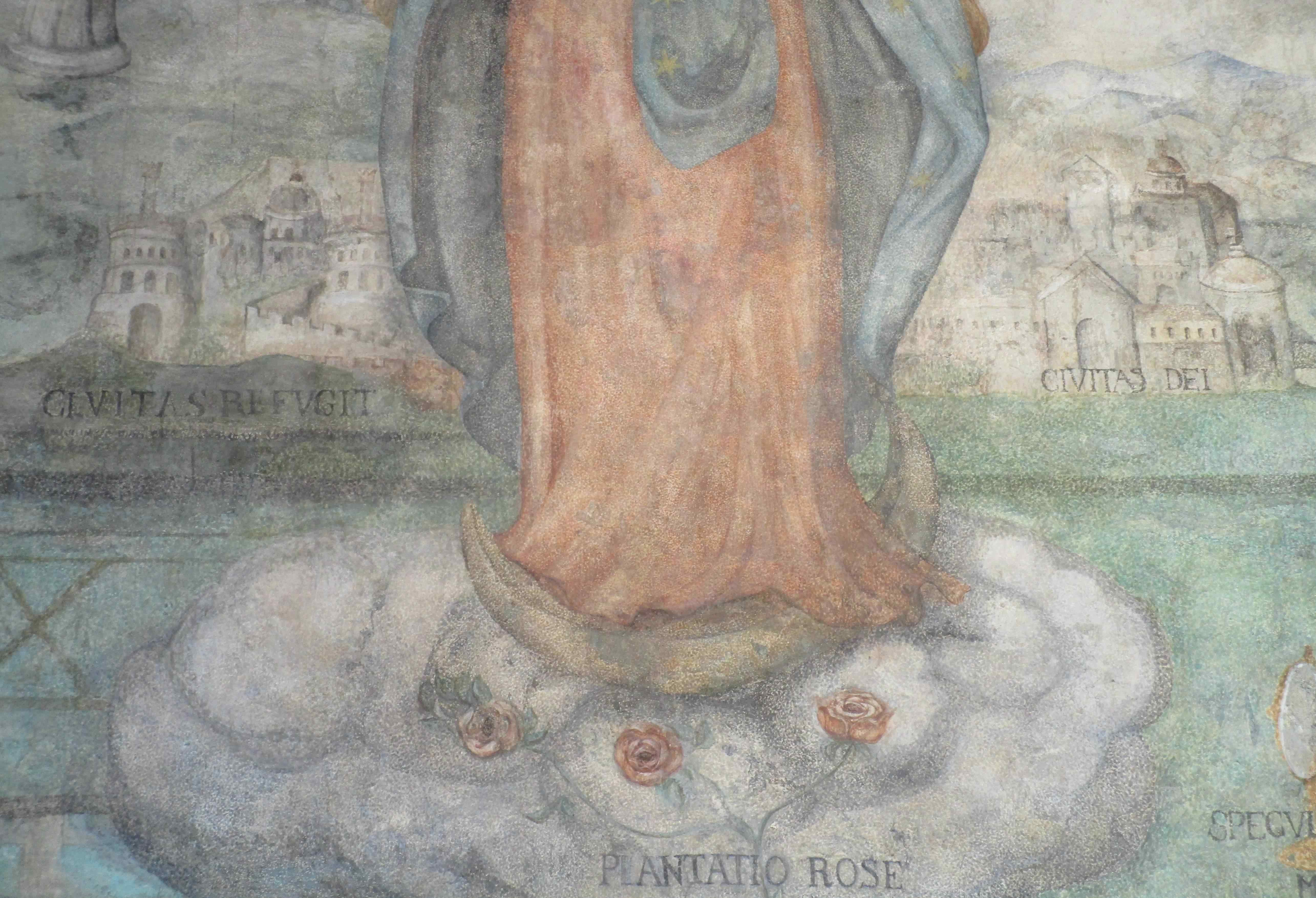

In diesem Zusammenhang entstanden auch die spätgotischen Wandmalereien zu Themen aus dem Leben Mariens und der Leidensgeschichte Christi. Mit einer geschätzten Entstehungszeit von circa 1550 sind sie heute eine der ältesten Darstellungen nach der Lauretanischen Litanei nicht nur in Krakau, sondern in ganz Polen, jüngere Wandmalereien, etwa im Franziskanerkloster Schwaz oder des Mercedarierordens in Cusco stehen in dieser Tradition. Ihre Funktion war, die Mönche und Nonnen auch im Alltag an die christlichen Ideale zu erinnern. Diese Ideale sind vor allem in den Symbolen der Maria Immaculata versteckt, von denen hier mindestens drei auf das Himmlische Jerusalem anspielen. Typisch für die frühen Fassungen der Maria Immaculata sind die lateinischen Beischriften, die das Zuweisen erheblich erleichtern.

In der linken oberen Ecke führt eine längere Treppe hoch zur Porta Caeli, also der Himmelspforte.

Die grauweiße Pforte mit einem Dreiecksgiebel ist schwer zu erkennen, da sie die gleiche Färbung wie die Wolken besitzt, die sie von drei Seiten einrahmen. Ihre Öffnung ist schwarz, kein Licht dringt hier nach außen, möglicherweise ist sie noch geschlossen.

Mehr Raum nimmt die Gottesstadt ein, die deutlicher zu sehen ist. Im Rahmen einer Lauretanischen Litanei finde man kaum einmal eine so prominente Hervorhebung der Stadt, sie ist hier eigentlich das Hauptmotiv. Sie breitet sich links wie rechts von Maria aus, die somit in dieser Stadt steht. Rechts findet man den üblichen Begriff „Civitas Dei“, links jedoch „Civitas Refugit“, also Flüchtlingsstadt.

Die Idee, das Neue Jerusalem als rettende Stadt zu präsentieren, liegt nahe, findet sich aber explizit in dieser Bezeichnung auf keiner weiteren mir bekannten Immaculata-Darstellung. Mauerpartien und Turmbauten wechseln sich ab, einige Bauten stehen auch außerhalb der Mauern. Alles ist monochrom weißlich gehalten, womit natürlich auf das Marmor als Baumaterial angespielt wird (was allerdings in der Johannesoffenbarung bei der Beschreibung des Neuen Jerusalem wider Erwarten nicht angeführt ist – man darf es sich in künstlerischer Freiheit so vorstellen).

Maria Krasnowolska: Z dziejów budowy zespołu augustiańskiego, in: Rocznik Krakowski, 47, 1976, S. 23-44.

Paul Crossley: Gothic architecture in the reign of Kasimir the Great, Kraków 1985.

Tomasz Węcławowicz: Gotyckie Bazyliki Krakowa, Kraków 1993.

Michał Rożek: Przewodnik po zabytkach Krakowa, Kraków 2006.