Die spätmittelalterliche Darstellungsweise der Kirche in Oerel diente Jahrhunderte später einmal einer dänischen Kirche zur Anregung. Im 17. Jahrhundert war Oerel Teil des Herzogtums Bremen geworden, das zunächst zu Schweden (Personalunion) gehörte und im 18. Jahrhundert dann ein Teil Dänemarks war. Durch diese territorialen Verbindungen wurde die Kirche zu Oerel auch in Jütland bekannter, vor allem durch die regelmäßigen und genauen lutherischen Kirchenvisitationen, die von Dänemark aus durchgeführt wurden. Die freie Nachahmung aus den Jahren 1740/50 findet man in dem Dorf Vokslev nahe dem Städtchen Nibe. Im Gegensatz zu der Kirche von Nibe besaß die Kirche in Vokslev keine nennenswerte Ausmalungen, dies wollte man anscheinend im 18. Jahrhundert ändern. Ausgeführt wurden die Kalkmalereien damals von dem Maler Mogens Christian Trane (1697-1764) aus Viborg, der vermutlich von Geistlichen den Entwurf zu dieser ungewöhnlichen Lösung erhalten hat. Eigentlich war die Position über dem Altar traditionell Weltgerichtsdarstellungen vorbehalten, doch eine solche Darstellung, zumal mit den Verdammten in der Hölle, war im Zeitalter der Aufklärung auch in kirchlichen Kreisen nicht mehr gefragt. So beschränkte man sich allein auf das Himmlischen Jerusalem in einer neuen Darstellungsweise.

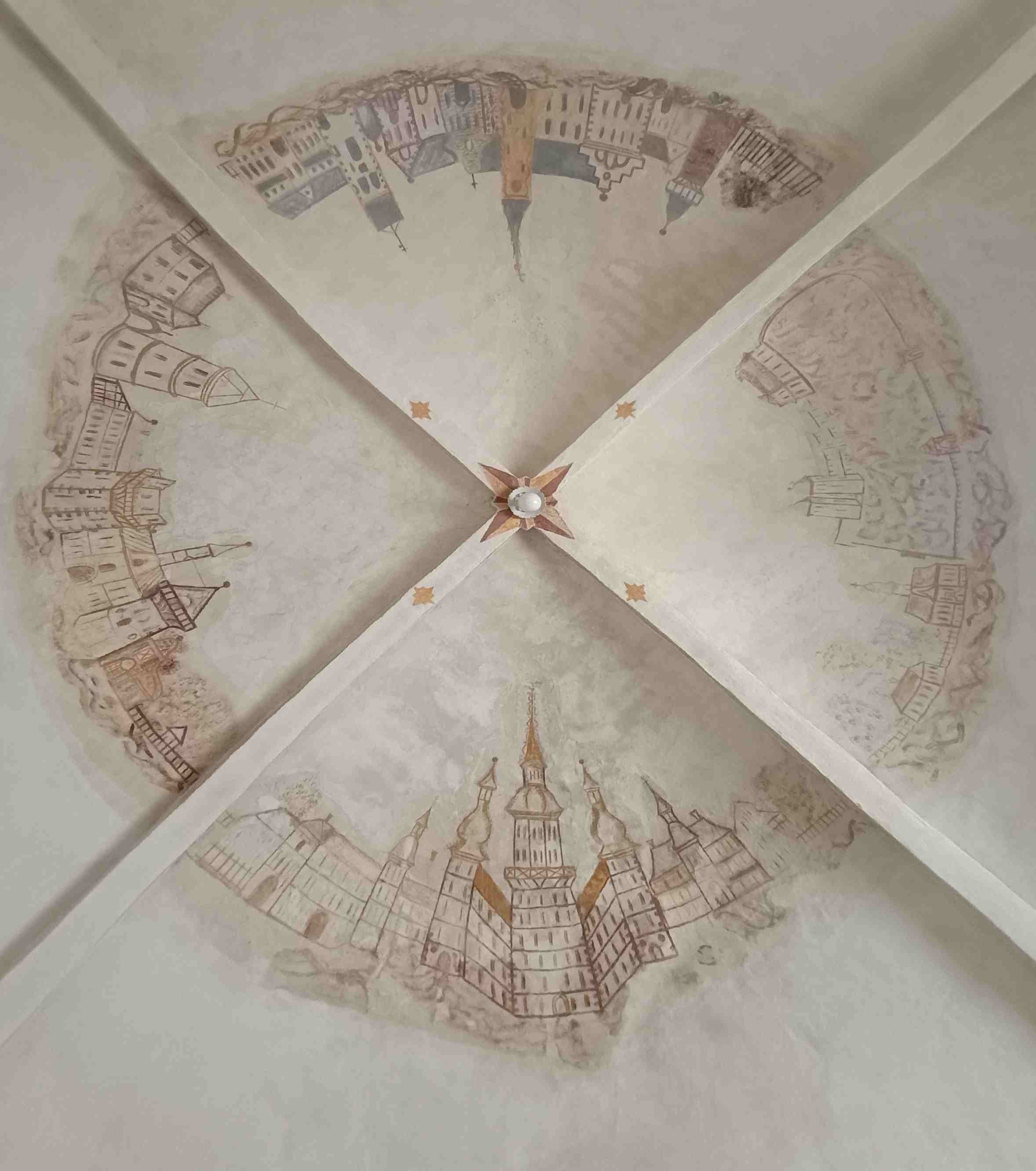

In einem Kreis über vier Kappen der Decke hinweg zieht sich ein breites Band mit realistischen Architekturen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, die sich im Uhrzeigerkreis wie folgt aussehen:

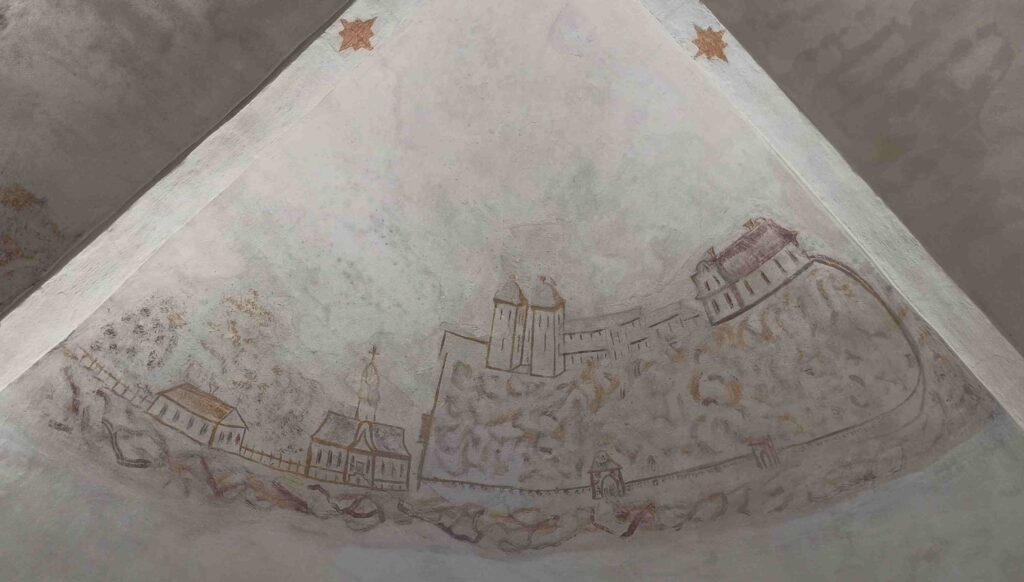

Nachweislich sind hier Häuser und Paläste aus Jütland verewigt, zum Teil erhalten, zum Teil umgebaut, zum Teil verloren gegangen. Unter anderem findet man auch die Kathedrale von Viborg, dem Wohnort des Malers und dem Bistumssitz, zu dem Vokslev gehörte. Dieses wurde auf der dritten Kappe aufgemalt, die von der Gemeinde aus am besten zu sehen ist.

Ob die Stadtdarstellung im unteren Kreissegment als einzige fertig ausgemalt wurde, oder ob die anderen Gewölbekappen lediglich nicht vollständig freigelegt worden sind, kann hier nicht entschieden werden. Fast sieht es so aus, als wollte man dem Betrachter vier unterschiedliche Stufen der Bildentstehung zeigen – oder des Näherkommens des Neuen Jerusalem. Jedenfalls ist die erste Kappe, die damals der Priester, der bei der Messe noch mit dem Rücken zur Gemeinde stand, als einziger korrekt sehen konnte, deutlich stärker koloriert als der Rest. Die zweite, linke Kappe zeigt hingegen keine Türme, sondern ein ländliches Anwesen mit einem eingezäunten Acker. Belebende Elemente, wie Engel, Bewohner, Heilige oder auch nur Tiere (wie das Lamm oder die Taube) finden sich auf keiner der Kappen. Auch im Scheitelpunkt der Kreuzrippen, wo traditionell Christus, ein Lamm oder die Hand Gottes zu finden ist, wurde lediglich mit einem größeren Stern bemalt. Heute hängt hier die Beleuchtung für den Altarbereich.

In Summe bietet die Malerei von Vokslev für das 18. Jahrhundert Neues und eine originelle Interpretation des Himmlischen Jerusalem als Kreis – ganz neu war diese Form jedoch nicht, schon frühmittelalterliche Handschriften, etwa MS 99 oder Nouv. acq. Latin 1132, sowie Radleuchter zeigen die Stadt als Kreis, entgegen dem Wortlaut der Johannesoffenbarung, wo von Länge und Breite Jerusalems gesprochen wird.

Ole Færch: Vokslev sogns historie, Aalborg 2010.

.