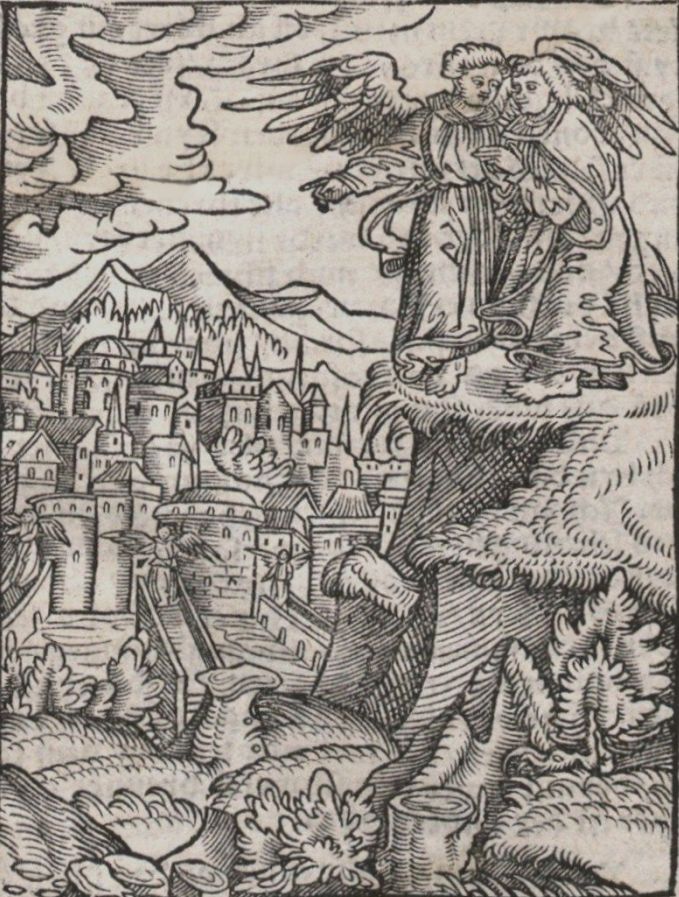

Georg Lemberger (geb. um 1490, gest. nach 1537) war einer der Künstler, der sich früh zur Reformation bekannte und der in den 1520er und 1530er Jahren eng mit protestantischen Kollegen zusammenarbeitete. 1532 wurde Lemberger als überzeugter Lutheraner durch Herzog Georg den Bärtigen aus Leipzig verbannt und ging nach Magdeburg. Lembergers Arbeiten zum Himmlischen Jerusalem wurden speziell für die Ausgabe des Alten und Neuen Testaments von 1524 bzw. 1525 angefertigt, die Melchior Lotter in Konkurrenz zu den Ausgaben von Döring und Cranach auf den Markt brachte. Davon existieren auch aufwendig kolorierte Fassungen, auf denen man die Engel vor den drei Toren besser erkennt. Der komplexe Stich erschien in dem Teil „Das newe testament“ (1524, fol. VIIIr). Auch diese neue Bibelausgabe wurde in Wittenberg gedruckt. Die Konzeption des Holzschnitts zum Himmlischen Jerusalem, den Lemberger schon im Jahr 1523 ablieferte, hält sich eng an die Vorlage aus der Cranachwerkstatt, wie sie aus dem September- und Dezember-Testament von 1522 bekannt war. Es gibt auch aufwendig kolorierte Fassungen, wie dieses Beispiel der Erstauflage belegt (WLB, B.deutsch.152405).

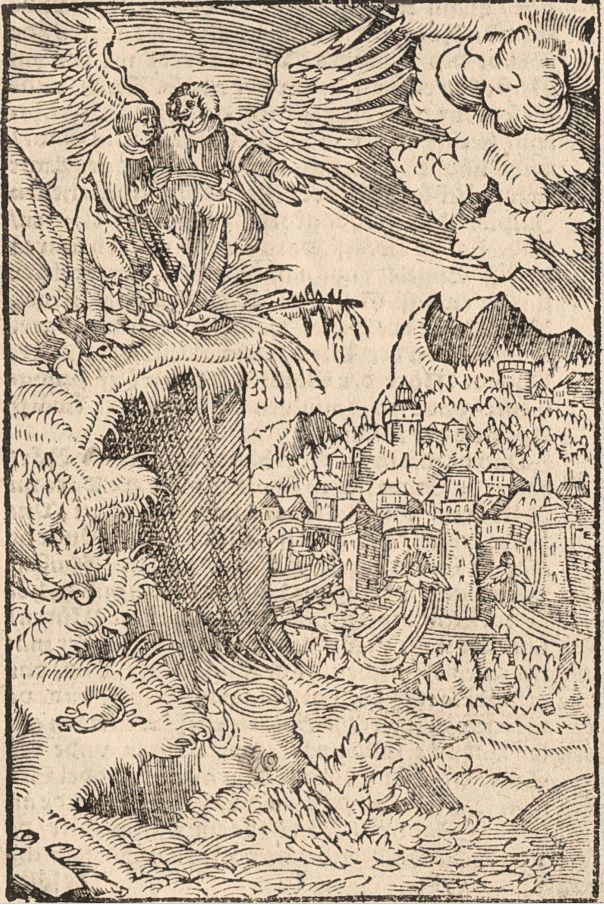

Lemberger neigt zur Dramatik. Die Flügel des Engels sind wie ein Pfauenrad aufgespannt und bedecken fast den gesamten Himmel. Die Bäume und Sträucher, die vor der Stadt zu sehen sind, haben etwas Verhangenes, Moosiges – der Einfluss Albrecht Altdorfers, mit dessen Bruder Erhard Altdorfer (nach 1480 bis nach 1561) Lemberger gerne zusammenarbeitete, ist unverkennbar. Erhard Altdorfer übrigens kopierte später die Apokalypsebilder Lembergers für eine niederdeutsche Bibel, die Ludwig Dietz 1533/34 druckte. Merkwürdig mutet auch der abgehauene Baumstumpf im Vordergrund an: Außerhalb der Stadt sieht es nicht gut aus, vielleicht ist der Baumstumpf ein Vanitas-Symbol. Eher hätte man auf einer solchen Darstellung einen blühenden Lebensbaum erwartet. Seltsam sind die Ausläufer vor den Stadttoren, die wie riesige Schaufeln aussehen. Offensichtlich sind es Brücken, das zwischen ihnen das Wasser blau schimmert. Sie sind ein wichtiges Merkmal, Abbildungen dieser Traditionslinie zuordnen zu können. Wären nicht drei Engel vor den Toren, die zwischen unterschiedlich gestalteten Türmen liegen, wüsste man kaum, dass dieser verschlafene Ort die Gottesstadt Jerusalem repräsentieren soll. Dennoch: Lemberger traf exakt das melancholisch, leicht morbide Zeitgefühl seiner Epoche, anders wäre sein Erfolg und die zahlreichen Nachdrucke schwer zu erklären.

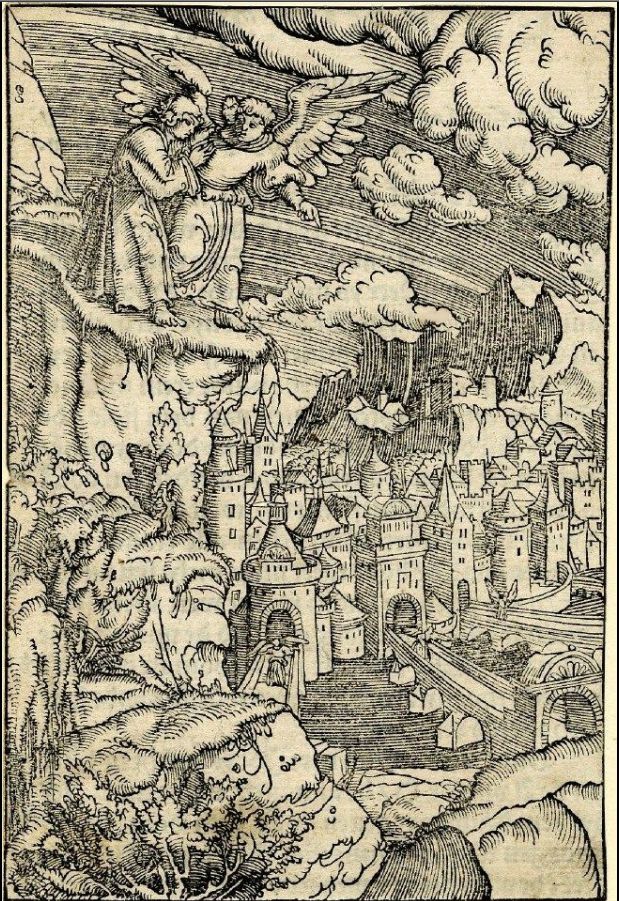

Noch zu Lebzeiten Lembergers wurden Bibelausgaben mit Varianten seines Holzschnitts ausgestattet. In einer Bibelausgabe von Hans Lufft aus dem Jahr 1530 findet sich der Holzschnitt erstmals seitenverkehrt gesetzt: Der Engel und Johannes sind nun auf der linken, die Stadt auf der rechten Seite (fol. EeIV). Ansonsten gibt es erst einmal keine wesentlichen Veränderungen, allein die goldfarbenen Einsprengsel der Erstausgabe wurden aus Kostengründen weggelassen.

Diese neue Ausrichtung wurde in der Bibelausgabe von Hans Lufft von 1535 belassen (fol. Aaviiir), worin der Holzschnitt Lembergers nochmals neu gefertigt wurde, da die Druckplatten wegen des großen Bedarfs bereits nach fünf Jahren unbrauchbar geworden waren. Die Wolken sind jetzt deutlich runder, der Baumstumpf ist an die Ecke gedrängt worden und zwei der Brücken öffnen sich auf einmal bogenförmig wie eine Wendeltreppe, deren Läufe hier unterschiedlich koloriert wurden.

Lembergers Arbeiten waren ein überaus großer Erfolg beschieden. Das soll anhand einiger Varianten belegt werden: Bereits 1528 erschien in Köln eine katholische Bibel bei dem Verleger P. Quentel (WLB, B deutsch 1528.04, S. CCCL). Es handelt sich um eine Neuauflage der erfolgreichen „Emser-Bibel“, bei der man ein Jahr zuvor noch den Cranach-Stich der 1522er-Ausgabe kopiert hatte und nun eine Variante des Lemberger-Stichs eingefügt wurde. Der Künstler Anton Wönsam aus Worms (gest. 1541) soll daran beteiligt gewesen sein. Die Rahmung der Figuren mit zwei Nadelbäumen, die aus dem Felsen herauswachsen, könnte dann seine Zutat sein. Später findet man den gleichen, diesmal aber kolorierten Stich auch in der „Bibell“ des Dominikaners Johannes Dietenberger (um 1475-1537) in einer Neuauflage des Jahres 1556, S. CLXVIIIv. Hier ist jedes Blatt ein Unikat, da die Farben mit der Hand aufgetragen wurden.

Den vereinfachten Lembergerschnitt – diesmal gänzlich ohne Bäume, aber gleich mit zwei Baumstümpfen unten rechts und dam Ende der mittigen Brücke – nahm man auch in eine Leipziger Parallelausgabe des Neuen Testaments mit hinein. Diese Ausgabe edierte Valentin Schumann, ebenfalls im Jahr 1528 (WLB, deutsch 1528.06, S. CCV). Die Figuren wurden weitestgehend übernommen, doch die Stadt hat einen neuen Charakter: Die Bauten ziehen sich spitz nach oben, die zentrale Rampe, die in die Stadt führt, ist nicht länger geschwungen, sondern auf einmal gerade. Dementsprechend wirken die Figuren mehr gedrungen, auch die zuvor ausladenden Engelsflügel wurden gekürzt.

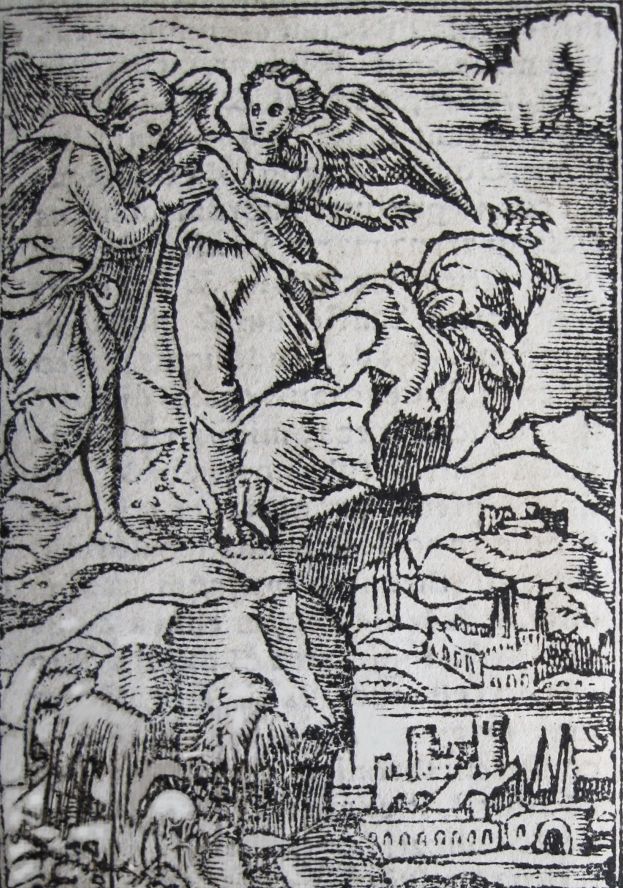

1533 erschien in der protestantischen Hansestadt Lübeck „Dat Nye Testament“ durch den Reformator Norddeutschlands, Johannes Bugenhagen (1485-1558). Der feine Stich wurde durch die geschwärzte Felswand und vielerlei Renaissancedetails in der Architektur in Form und im Ausdruck gesteigert. Rechts türmt sich nun eine Felswand wie eine Wasserwoge gefährlich auf. Die Tore und Türme sind alle unterschiedlich in Höhe, Breite und Ornament. Diese Fassung des Lemberger-Stichs wurde dann auch für die katholische Bibel von 1534, die der Humanist Johannes Dietenberger (1475-1537) übersetzt hatte und die bei Peter Jordan in Köln gedruckt wurde, verwendet (S. CCCCCLXXVIIr).

Eine wesentlich vereinfachte Variante findet sich in der „Biblia Sacra ex postremis“, die 1542 in Leiden bei Iacob de Giunta erschienen ist (dort S. 560). Der Schwerpunkt ist auf die Personen auf dem überhängenden Fels gelegt, die Stadt im Tal ist auf einmal zum bloßen Beiwerk verkommen. Eigenartigerweise scheint sie aus drei Teilen zu bestehen, die übereinander gesetzt wurden. Unten findet sich das Tor mit einer anscheinend überdachten, geraden Brücke, darüber eine Ansammlung von Kirchtürmen und ganz oben auf einer Anhöhe eine kaum erkennbare Anlage, vielleicht eine Festung. Weitere Veränderung: Erstmals wurde der Johannesfigur ein Heiligenschein beigegeben.

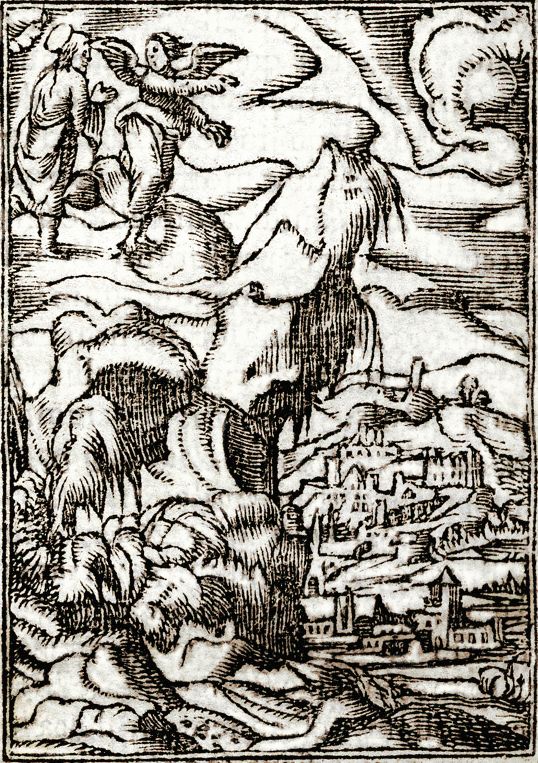

Der Meister IF (Jakob Faber bzw. Jacques Lefèvre, aktiv zwischen 1516 und 1550) schuf diesen Holzschnitt zur Apokalypse im Stil Lembergers, welcher in die Bibelausgabe „Testamenti Novi Editio Vulgata“ integriert wurde (S. 347). Herausgebracht wurde diese Ausgabe von Sebastian Gryphius in Lyon im Jahre 1542 (Neuauflage 1564). Hier sind die Figuren recht klein geraten; die Flügel des Engels erscheinen geradezu verkürzt. Einzelne Pflanzen erkennt man kaum, der abgeschlagene Baumstumpf ist weggelassen, es dominiert die Dynamik geschwungener Formen, Wolken und Fels vermengen sich zu einer fast schon abstrakten Einheit.

Daneben kursierten auch freiere Varianten, wie die 26. Abbildung (S. CXC) aus einer Ausgabe „Das Newe Testament“ von 1541 (HAB, B gr 2019). Die Felsen sind zu einer Hügellandschaft geschrumpft, die beiden Personen stehen jetzt auf einem Plateau. Dabei wurde dem Engel das Antlitz von Martin Luther gegeben. Die Tanne, einst auf dem Felsen, wächst jetzt weiter unten am Ende der rechten Brücke. Die kleinformatige Abbildung (in Größe einer Briefmarke!) ist identisch mit derjenigen aus „Die Propheten alle deudsch“, Leipzig 1541, dort S. CCCCIX.

Die Magdeburger Ausgabe „Dat Nye Testament“ wurde 1547 im Verlagshaus Lotter (Lotther) herausgebracht. S. CCCCXXXI bringt hier den bekannten Holzschnitt in ungewöhnlicher Länge. Dadurch haben auch wieder die ausladenden Engelsflügel und die Wolken Platz, ebenso der markante Fels, der schon in der Urfassung zu finden ist. Eine Herausforderung war wohl die Physiognomie: Kaum einmal wurden Johannes derart grinsend dargestellt, obwohl es inhaltlich passt: Die Erscheinung der Stadt ist ein freudiges Ereignis.

Ludwig Grote: Georg Lemberger, Leipzig 1933.

Hildegard Zimmermann: Beiträge zur Bibelillustration des 16. Jahrhunderts. Illustrationen und Illustratoren des ersten Luther-Testaments und der Oktav-Ausgaben des Neuen Testaments in Mittel-, Nord- und Westdeutschland, Reprint Baden-Baden 1973.

Claus Bernet, Klaus-Peter Hertzsch: Martin Luther in seiner Zeit – und das Himmlische Jerusalem, Norderstedt 2016 (Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem, 40).