LETZTER BEITRAG

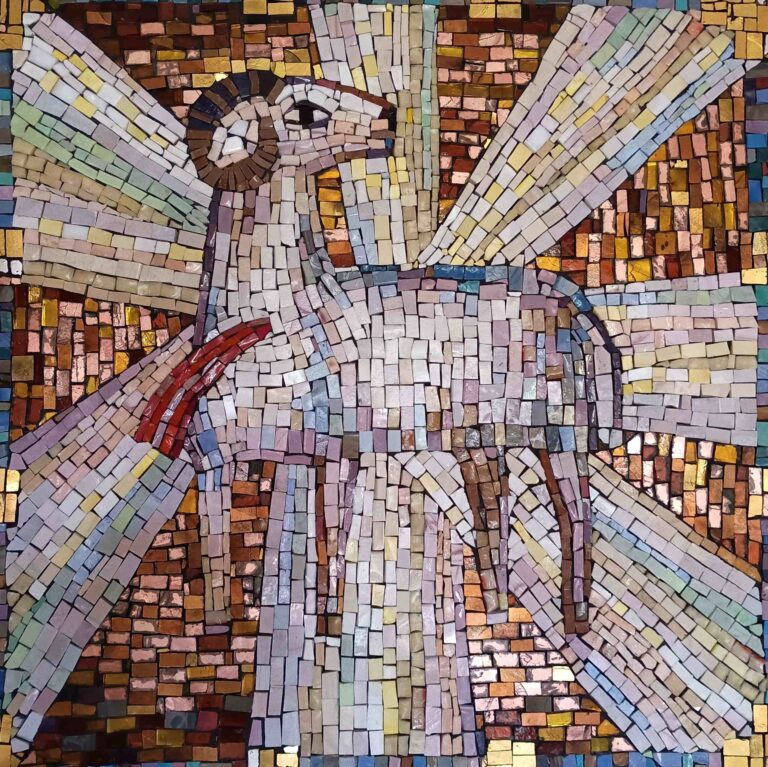

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

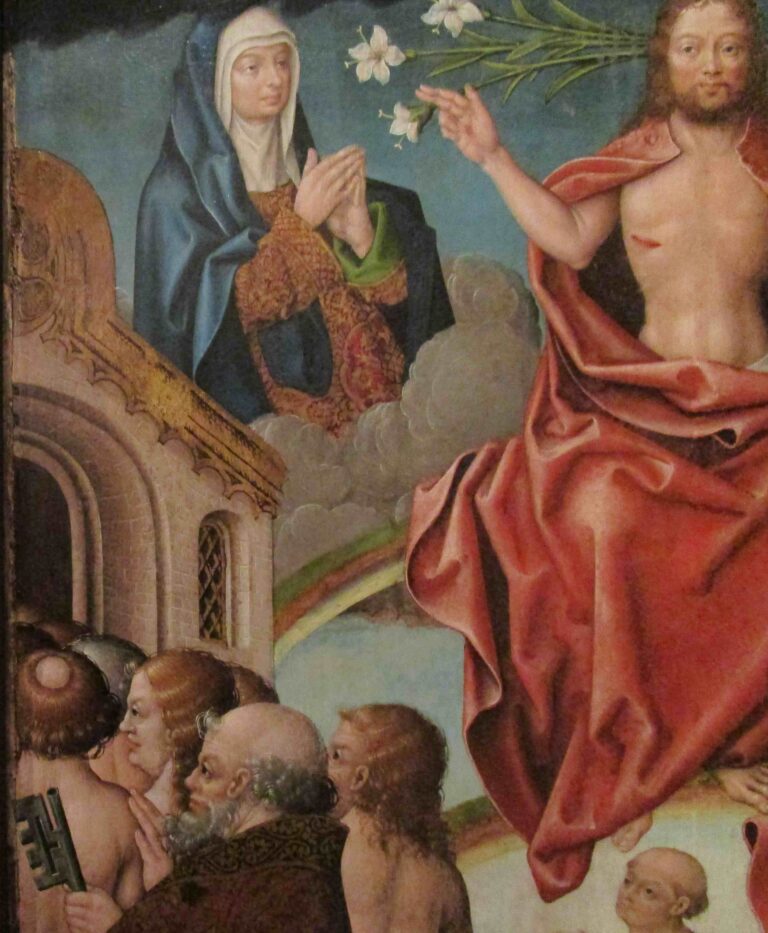

Meister der Blumenornamentik: Altargemälde aus dem Augustinerchorherrenstift St. Florian (um 1480)

In Oberösterreich hat sich ein Werk erhalten, welches dem Meister der Blumenornamentik zugewiesen wird. Es ist das „Jüngste Gericht“ aus dem Augustinerchorherrenstift St. Florian und befindet sich dort in der „Gotischen Galerie“, den ehemaligen Audienzgemächern der Äbte. Die Tafelmalerei dürfte um 1480 unter Salzburger Einfluss entstanden sein. Das Bild zeigt

Claus Wallner (1926-1979): Evangelische Christuskirche zu Recklinghausen (1959)

Die „Anbetung des Lammes im Himmlischen Jerusalem“ schuf Claus Wallner (1926-1979) im Jahr 1959 als Fenster auf der Empore in Antikglas, Blei und Schwarzlot. Man findet die siebenbahnige Glaswand in der evangelischen Christuskirche in Recklinghausen (Ruhrgebiet). Unter jedem der zwölf Engel ist eines der Stadttore gesetzt, als Block mit einer

Melchior Steidl (um 1665-1727): Kirche „Maria, Zuflucht der Sünder“ in Altenmarkt (um 1720)

Die römisch-katholische Frauenkapelle in Altenmarkt (Niederbayern) wurde 1640 noch während des Dreißigjährigen Kriegs zum Dank für die Errettung aus der „Schwedennot“ erbaut; die Kirche „Maria, Zuflucht der Sünder“ sollte das zum Ausdruck bringen. Die in ihr angebrachten Votivbilder und Votivtafeln sind Ausdruck großer Dankbarkeit und gläubiger Marienverehrung. Gut einhundert Jahre

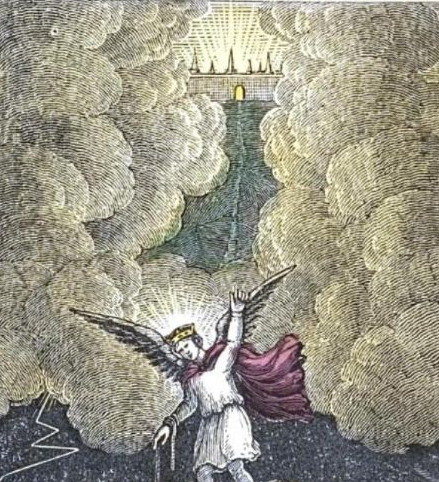

John W. Barber (1798-1885): Druck „Religious Emblems“ (1848 und 1850)

1848 erschien erstmals das Druckwerk „Religious Emblems“, in dem John W. Barber (1798-1885) das Thema des Himmlischen Jerusalem in Tradition der Emblematik aufgriff und es graphisch umsetzte, indem er neben moralischen Beispielen auch aktuelle Ereignisse mit biblischen Themen verband. Unter den Abbildungen finden sich mehrere Darstellungen des Himmlischen Jerusalem, als

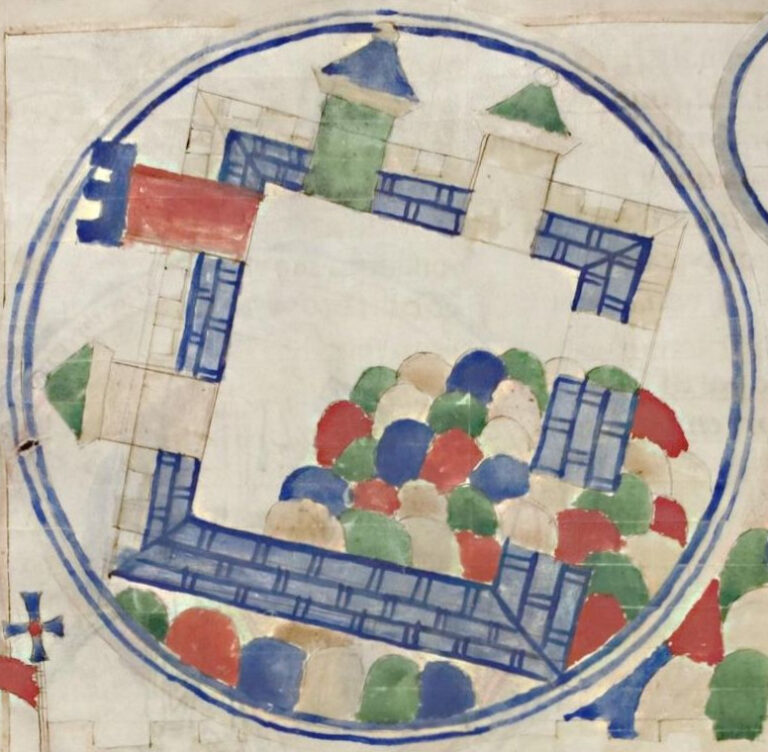

Mittelalterliche Miniaturen aus „Liber Scivias“ der Hildegard von Bingen (um 1220)

Eine spätere mittelalterliche Fassung des Liber Scivias der Benediktinerin Hildegard von Bingen (1098-1179) aus der Universitätsbibliothek Heidelberg (MS Sal.X.16) wurde um 1220 im Zisterzienserkloster Salem am Bodensee angefertigt, kurz nach dem Ableben der Verfasserin. Sie zeigt auf fol. 111v die Himmelsstadt als Quadrat in einem Kreis eingeschlossen. Sie besitzt eine

Mittelalterliche Miniaturen aus „Liber Scivias“ der Hildegard von Bingen (1174)

Die folgenden teilvergoldeten Abbildungen sind dem „Liber divinorum operum“ entnommen. Darin beschreibt die Benediktinerin Hildegard von Bingen (1098-1179) ihre Vision der göttlichen Stadt, die weit über die biblischen Vorlagen hinausgreifen. Das Werk befindet sich in Lucca in der dortigen Bibliotheca Governativa (MS 1942). Die zehn Tafeln des Lucca-Codex wurden 1174

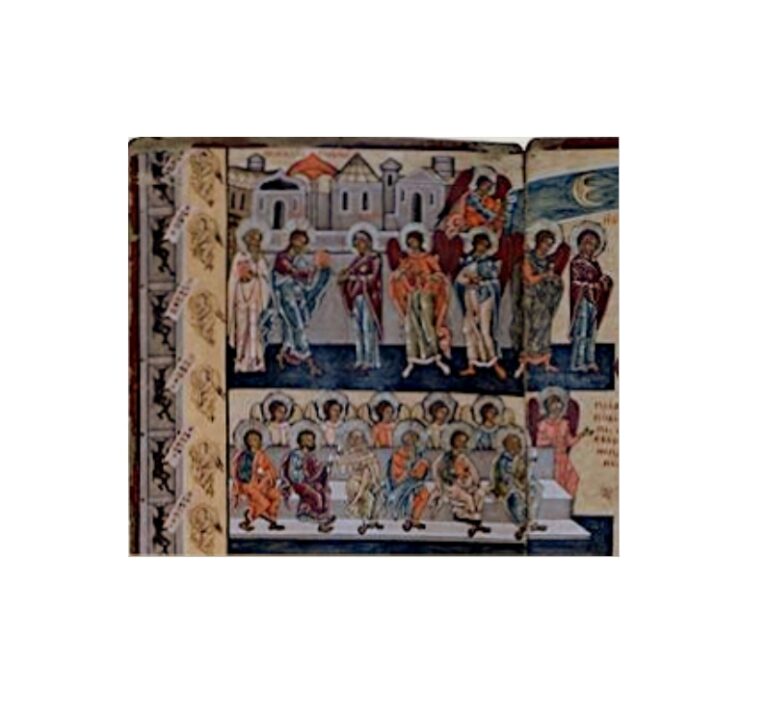

Ukrainische Weltgerichtsdarstellungen, Typ Fahrstuhlikone (16. und 17. Jh.)

Im 16. und 17. Jahrhundert wurden auf dem Gebiet der Ukraine plötzlich Fahrstuhlikonen populär. Um was handelt es sich dabei? Thema solcher Ikonen ist immer das Weltgericht am Jüngsten Tag, meist mit einem Himmlischen Jerusalem oben links, Christus als Richter in der Mitte und unten der Hölle. Ebenfalls links ist

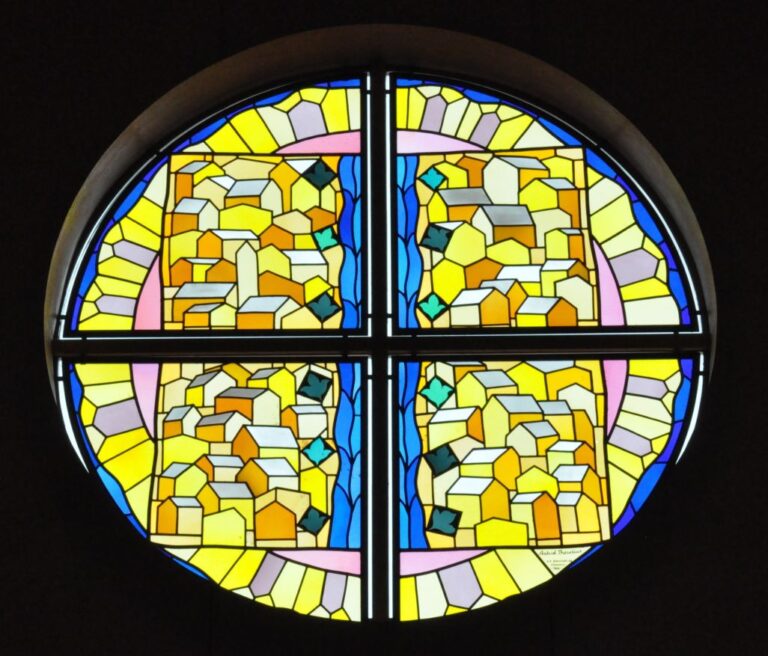

Pär Andersson (1926-2015), Astrid Theselius (1927-2019): Glasfenster in Ängsmokyrkan in Östersund (1997)

Die neu erbaute protestantische Ängsmokyrkan in der zentralschwedischen Stadt Östersund wurde mit einem vierteiligen Rundfenster ausgestattet. Es ist ein Fenster, welches Pär Andersson (1926-2015) in Zusammenarbeit mit seiner Frau Astrid Theselius (1927-2019) im Jahr 1997 geschaffen hat. Zuvor hatte der Künstler das Thema bereits auf zwei anderen Kirchenfenstern aufgegriffen, einmal

Bodo Schramm (1932-2006): Kapelle St. Barbara in Recklinghausen-Suderwich (1991)

Im Jahr 1991 wurden in der einstigen römisch-katholischen Kirche St. Barbara in Recklinghausen-Suderwich drei Chorfenster in weißem Antik- und Opalglas, Lupensteinen mit Bleifassung und Schmelzfarben eingebaut. Es handelte sich um eine der letzten Arbeiten von Bodo Schramm (1932-2006), der in seinem Schaffen abstrakte Malerei mit figürlichen Zeichnungen zu einer ganz

Claudio Cavani: Ausstellungsbeitrag „Artisti per un Millennio“ (1999)

Claudio Cavani gestaltete im Jahr 1999 eine Jerusalemstele. Dieses Werk, „Gerusalemme celeste“, gehörte zur Sektion „L’Apocalisse“ der Ausstellung „Artisti per un Millennio“ („Künstler für ein Jahrtausend“). Sie wurde 1999 und im Millenniumsjahr 2000 in der Basilika Palladiana in Vicenza, der Kirche S. Martino in Este und in der Villa Saccomani

Hans Burgkmair (1473-1531): Entwurf für einen Weltgerichtsaltar (um 1518)

Bislang war man davon ausgegangen, eine Illustration aus einem Neuen Testament von 1523 wäre die einzige Auseinandersetzung des Reformationskünstlers Hans Burgkmair (1473-1531) mit dem Himmlischen Jerusalem. Es gibt jedoch eine Entwufszeichnung, die darauf hin deutet, dass Burgkmair sich doch etwas intensiver mit diesem Thema beschäftigt hat. Es handelt sich um

Robert Glenn (1913-2004) u.a.: „He Showed Me That Great City“ (1990)

Eine Arbeit des US-Amerikaners Robert Glenn ist „He Showed Me That Great City“ („Er zeigte mir die große Stadt“), die zu gleicher Zeit wie „John on the Isle of Patmos“ entstand, aber eine ganz andere Handschrift trägt. Mit „er“ ist die Figur rechts gemeint, die ihren rechten Arm erhoben hat.

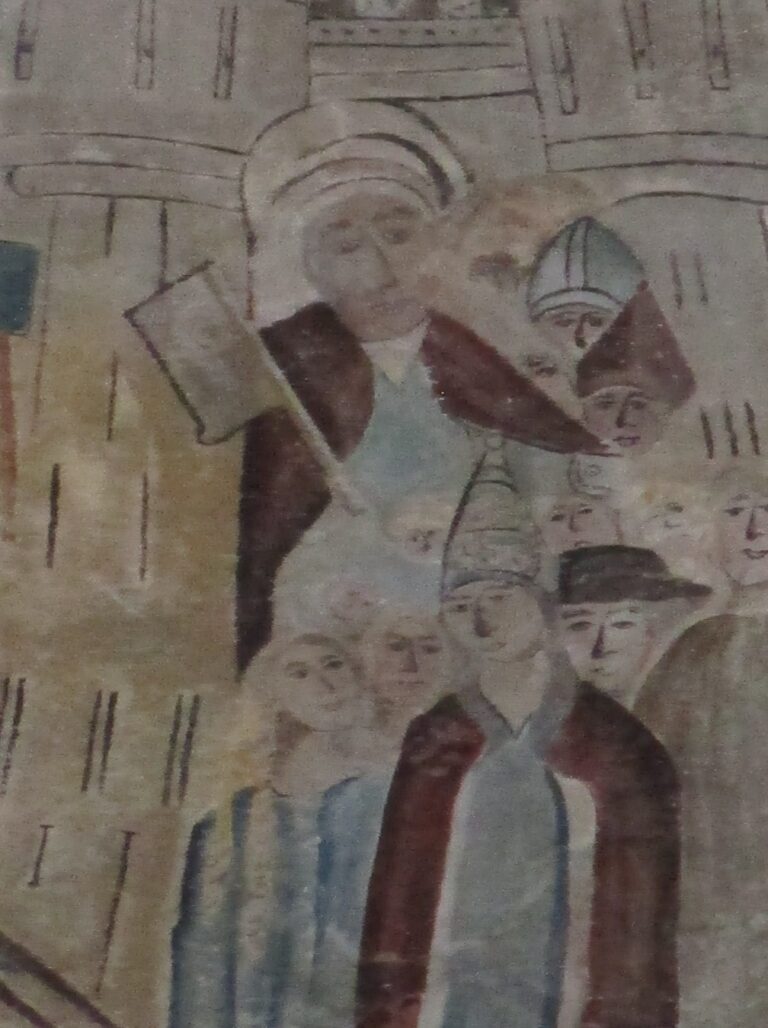

Meister von Elmelunde: Fanefjord (um 1500)

Der gleiche Meister von Elmelunde malte um 1500 die Kirche Fanefjord (Insel Møns) aus. Die Gottesstadt ist in einem Weltgericht eingebunden, das links gegen einen Torbogen abgrenzt und die Stadtdarstellung im unteren Bereich eingrenzt. Die beiden Löcher rühren von Balken einer Zwischendecke her, die zu einem Zeitpunkt eingezogen wurde, als

Meister von Elmelunde: Keldby (um 1500)

Auch gibt es noch in der Kirche zu Keldby (Insel Møns) eine Darstellung des Himmlischen Jerusalem, die dem Elmelunde-Meister zugeschrieben wird und die um 1500 entstanden sein dürfte. Bei der letzten Figur handelt es sich nicht um die Darstellung eines sexuellen Missbrauchs, sondern die letzte Figur in der Gruppe ist

Saebyværksted: Marienkirche von Saeby (1510-1523)

Die Marienkirche von Saeby (dän.: Vor Frue Kirke Sæby) ist eine Stadtkirche im nordjütländischen Saeby, wo zwischen 1510 und spätestens 1523 die Malereien von Vrå unmittelbar vor der Reformation 1536 vom Saebyværksted in ähnlicher Weise wie in Vrå aufgetragen wurden. Heute sind die Kopien in Saeby besser erhalten als das

Jan Baegert: Weltgericht aus dem Stadtmuseum von Münster (um 1510)

Diese Bildtafel mit einem Weltgericht gehört zu einem Flügelaltar mit insgesamt ursprünglich sechzehn Tafeln, von denen sich vierzehn im Stadtmuseum von Münster erhalten haben (Inventarnummer GE-0351-2). Zwei weitere Tafeln sind in Privatbesitz, doch der gesamte Mittelteil der Predella ist verlustig.

Wilhelm Polders (1914-1992): Ewigkeitslampe aus St. Maria Magdalena in Kevelaer (1953)

Die sogenannten Ewigen Lichter, auch als Ewigkeitslampen bekannt, die in römisch-katholischen Kirchen meist in der Nähe des Tabernakels aufgestellt sind, wären eigentlich hervorragend dazu geeignet, das Himmlische Jerusalem zu präsentieren: Aus oder von diesen Objekten könnte das ausgehende Licht die

Apsisamalerei der Nikolauskirche in Essen-Stoppenberg (1907)

Das Ruhrgebiet hatte, explizit in Städten wie Essen oder Hagen, einen bedeutenden Bestand an Jugendstilbauten. Die meisten sind entweder im Krieg zerstört oder in den 1960er Jahren abgerissen worden. Wie durch ein Wunder hat die einst römisch-katholische Nikolauskirche in Essen-Stoppenberg

Wilhelm „Willi“ Pohlmann, Anni Gödde: Primizgewand (1986)

Als ich zu Ostern 2023 die Glasfenster der Aachener Kirche St. Adalbert dokumentierte, wurde mir damals ein Lesezeichen geschenkt. Zufall oder nicht war auf diesem ein kleines Himmlisches Jerusalem zu sehen. Ich war damals davon ausgegangen, dass es sich um

Nikolauskirche in Elburg: Weltgerichtsfresko (1450-1500)

In den Niederladen haben sich vor allem mittelalterliche Malereien aus dem 15. Jahrhundert erhalten, in dieser Zeit erfolgten die letzten großen Umbauten und Ausmalungen, bevor die Protestanten diese und andere Bildwerke entfernten. Das gilt auch für die Grote of Sint-Nicolaaskerk,

Eva Limberg (1919-2013): Schmuckkreuze aus dem evangelischen Gemeindezentrum in Dalum (1967) und der Thomaskirche in Heidelberg-Rohrbach (um 1971)

Eva Limberg (1919-2013) war eine Bildhauerin, die vor allem in Westdeutschland evangelische Kirchen ausgestattet hat. Ihr besonderer Schwerpunkt war dabei das Himmlische Jerusalem, was man noch an Originalstandorten in St. Thomas in Heidelberg-Rohrbach oder in der Auferstehungskirche in Diekholzen bei

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.