LETZTER BEITRAG

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

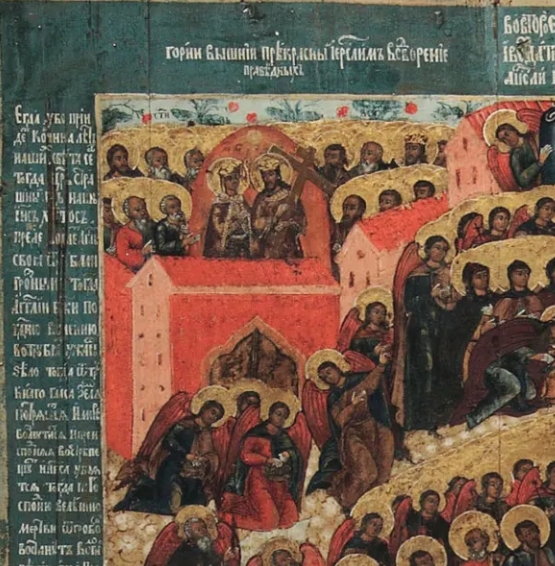

Ikone des Weltgerichts, ehem. Erlöserkathedrale in Kansk (um 1770)

Die Kirchenkunstabteilung des Regionalen Museums für Heimatgeschichte Krasnojarsk mit Sitz in Moskau zählt zu den größten Sammlungen sibirischer Kunst und wächst seit 1903 stetig. Sie entstand durch Schenkungen privater Sammler, staatlicher Beschlagnahmung, Spenden aus Kirchen- und Klosterdepots sowie durch Sammlungen von Museumsexpeditionen. Im Anschluss an diese Zugänge wurde 1911 die

Mikhail Vasilevich Nesterov: „Der Erlöser auf dem Thron“ (1905)

Diese Aquarellmalerei mit Graphitstift auf Karton steht in der Tradition der russischen Ikonenmalerei, sowohl thematisch als auch von der Ausführung her. Thema ist nicht, wie des öfteren zu lesen, die Himmelfahrt Christi, sondern seine zweite Wiederkehr als Richter. Er sitzt dazu auf einem goldenen Thron, von Maria, Johannes dem Täufer

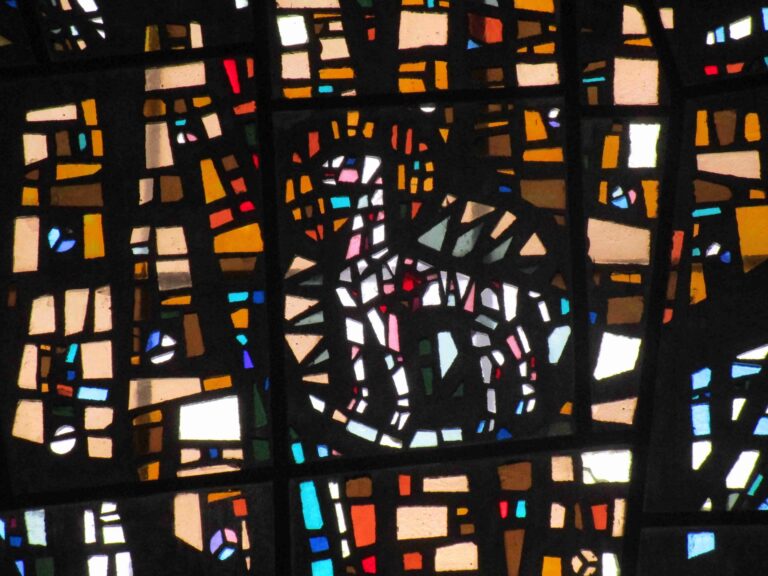

Peter Paul Etz (1913-1995): Glasmosaik der Kirche Heilig Kreuz in Büdesheim-Schöneck (1963)

Im Jahr 1963 wurde die römisch-katholische Kirche Heilig-Kreuz für den Ortsteil Schöneck von Büdesheim (Hessen) errichtet. Die Kirche mit freistehendem Glockenturm liegt in der Wetterau, auf der Bonifatiusroute, einem historischen Pilgerweg von Mainz nach Fulda. Für die Glasgestaltung, dem zentralen Sakralschmuck des Bauwerks, die ihn bis heute maßgeblich prägt, konnte

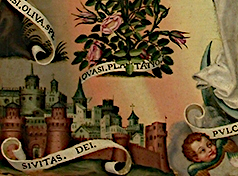

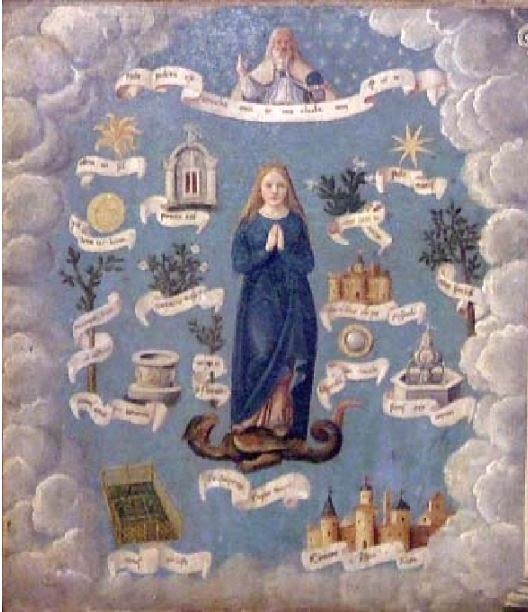

Cristóbal Lloréns (um 1553-1617) zugeschrieben: Ölmalerei der Maria Immaculata (um 1597)

Cristóbal Lloréns (um 1553-1617) war ein spanischer Maler der Spätrenaissance aus Bocairent. Um 1597 ist er in Valencia nachgewiesen, einer Stadt, die in Spanien damals in der Malerei führend war. An wenigen Werken aus kirchlichen und staatlichen Sammlungen ist seine Mitarbeit unumstritten, seine Urheberschaft wird hier schon seit Jahrhunderten vermutet;

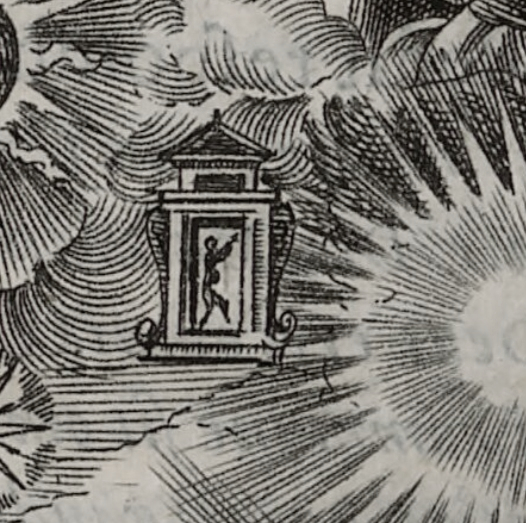

Johann Andreas Pfeffel der Ältere (1674-1748): Kupferstich „Symbola B. Mariae“ (1738)

Es handelt sich hier um eine Grafik von Johann Andreas Pfeffel dem Älteren (1674-1748), einem deutschen Kupferstecher, Radierer und Verleger aus Augsburg. Obwohl er zu seiner Zeit zu den führenden Augsburger Künstlern gehörte, hat die moderne Wissenschaft ihn vergessen – eine Pfeffel-Forschung existiert nicht, obwohl zu seiner Biografie und zu

Jean Ganiere (um 1615-1666): Kupferstich „Refugium Peccatorum“ (1650 um)

Neben hochwertigen Ölmalereien und hochwertigen Kupferstichen akademischer Meister hat es auch immer wieder Arbeiten gegeben, die von der Kunstgeschichte ignoriert wurden, manchmal zu Unrecht, manchmal aber einfach auch aufgrund der grottenschlechten Ausführung. Hier haben wir ein besonders problematisches Beispiel vor uns: Bei der Figur denkt man, wegen des Bartes, der

Cars François (1631-1701): Kupferstich „Maria Immaculata“ (1665)

Der Franzose Cars François (1631-1701) ist der „incisore“, also der Kupferstecher dieser einfarbigen Grafik in Ätztechnik. Dieses 30 x 20 Zentimeter großen Exemplar befindet sich im Besitz der katholischen Kirche in Rom. Herausgebracht wurde die Arbeit von Philippus Borde, Laurentius Arnaud, Petrus Borde und Guillelmus Barbier, die auch an anderer

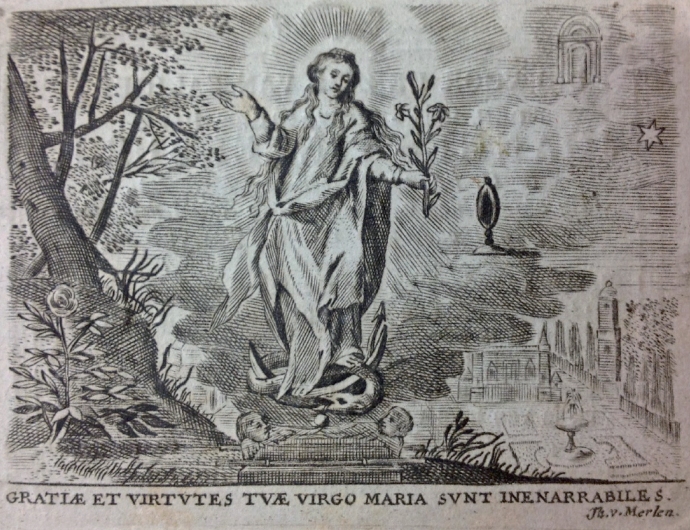

Théodore van Merlen (1609-1672): „Gratiae et Virtutes tuae Virgo Maria sunt inenarrabiles“ (1815)

99 Prozent aller Wiedergaben der Lauretanischen Litanei zeigen Maria im Sternenmantel, auf einer Mondsichel, meist umgeben von einigen ihrer Symbole oder von Engelchen. Wahlweise erscheint darüber Gott in den Wolken, Heilige oder Stifterpersonen unten an den Seiten. Es gibt aber auch die einprozentigen Werke, auf denen Maria Immaculata in einen

vermutlich Cornelis Cort (1533-1578): Maria Immaculata-Darstellung (1587)

Dieser Kupferstich ist dem dritten Teil des Werkes „De Origine Seraphicae Religionis Franciscanae“ (S. 860) entnommen, eines der vielen Werke des 16. Jahrhunderts, in dem versucht wird, die Jungfräulichkeit Mariens zu erklären und für diese Vorstellung zu werben. Francesco Gonzaga hat diese Schrift, an der mehrere Theologen des Franziskanerordens beteiligt

Francesco Lamarra (um 1710-1780): Radierung „König David“ (um 1766)

Francesco Lamarra (auch La Marra) war ein gebürtiger Neapolitaner, der von etwa 1710 bis 1780 lebte und im Königreich Neapel tätig war. Hauptsächlich war Lamarra als akademisch geschulter Zeichner tätig, aber wir kennen von ihm auch zwei Ölmalereien der Heiligen Maria. Die römisch-katholische Kirchengemeinde von Andria (Apulien) besitzt einen ganzen

Conrad Hillebrand: Kastenbild der heiligen Familie (1608)

Im Vordergrund ist übergroß eine Marienfigur zu sehen, auf deren Schoss Christus Platz genommen hat; im Hintergrund rechts tränkt Joseph einen Esel – Thema ist die heilige Familie auf der Flucht, bzw. während einer kurzen Pause auf dieser Flucht. Darauf hin deutet der beiseite gelegte Tornister und Wanderstab unten rechts.

Umkreis des Antonio Palomino (1655-1726): Ölmalerei der Maria Immaculata (um 1697)

Antonio Palomino (mit vollem Namen Acisclo Antonio Palomino de Castro y Velasco, 1655-1726) war ein spanischer Maler, der heute noch in der Wissenschaft als Kunsttheoretiker etwas bekannter ist (sein Band „El Museo Pictórico y Escala Óptica“ gilt als eine der wichtigsten Quellen zur spanischen Barockmalerei). Er hatte zunächst Theologie studiert,

Girolamo da Santacroce (um 1480-1556): Ölmalerei der Maria Immaculata (1535)

Die in Frankreich sich im späten Mittelalter herausgebildete Darstellungsweise der Lauretanischen Litanei verbreitete sich schnell im ganzen katholischen Europa. Ein frühes Beispiel ist eine Malerei auf der Predella des Hauptaltars der Kirche Mariä Verkündigung in Košljun. Košljun ist eine kleine Insel in der Bucht von Punat an der Küste von

Gregorio Forstman: Kupferstich einer Marienerscheinung (1660)

Diego Jarava (auch Xarva) del Castillo, ein Verfasser theologischer Schriften der späten Gegenreformation, veröffentlichte im Jahr 1660 „Triunfos gozosos de Maria Sacratissima concebida, santa, pura, limpia y sin mancha de pecado original“, eine enthusiastische Lobeshymne auf Maria, die in Madrid bei Mateo Fernandez mit königlichem Privileg gedruckt wurde. Ein Kupferstich

Juan Bautista Vázquez d. Ä. (1510-1588), Melchor Turín: Schnitzereien des Hauptretabels der Kirche Santa María in Medina-Sidonia (um 1575)

Es handelt sich bei dieser Darstellung der Maria Immaculata nach der Lauretanischen Litanei um einen Ausschnitt des großen Retabels von Santa María la Coronada der Stadt Medina-Sidonia in Andalusien. Das Kunstwerk aus vergoldeten und polychromen Schnitzereien gilt als eines der schönsten von ganz Andalusien. Allein mit seiner gewaltigen Größe von

Escudos de Monja (Nonnenschilder) aus Mexiko (17. Jh.)

„Escudos de Monja“ gab es in Deutschland kaum, daher fehlt auch eine gängige Bezeichnung. Wortwörtlich heißt es aus dem Spanischen übersetzt „Nonnenschild“ oder „Nonnenabzeichen“. Es waren kleine Medaillons von etwa zehn Zentimetern im Durchmesser mit einer frommen Malerei, fast immer

Weltgericht aus Iwanowo (1700-1750)

Diese russische Weltgerichtsikone befindet sich heute in der Sammlung des Museum-Reservats Pereslavl. Pereslavl gehört zum sogenannten „Goldenen Ring“ nordöstlich von Moskau mit zahlreichen historischen Klosteranlagen und Kirchen mit einem heute noch beachtlichen Bestand an Ikonen. Diese mit dem Motiv des

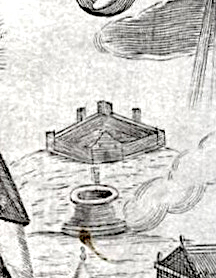

Iwan Plotnikow: Weltgerichtsikone aus Kostroma (1750-1800)

Die russische Stadt Kostroma war im 17. und 18. Jahrhundert führend in der Produktion von Ikonenmalereien. Die Motive waren von großer Unterschiedlichkeit, viel Neues lässt sich erstmals in Kostroma nachweisen. Was das Neue Jerusalem angeht, lässt sich hier ebenfalls Vielfalt

Gury Nikitin (um 1620-1691): Wandmalerei aus der Kirche zum Heiligen Kreuz in Tutajew (1658)

Die Kirche zum Heiligen Kreuz (auch Kreuzerhöhungskathedrale) ist eine von zwei Kathedralen in Tutajew in der Oblast Jaroslawl, einem Zentrum der russischen Ikonenmalerei. Demnach besitzt auch diese Kirche zahlreiche Ikonen im typischen Jaroslawl-Stil, ermöglicht durch das Adelshaus der Romanows, die

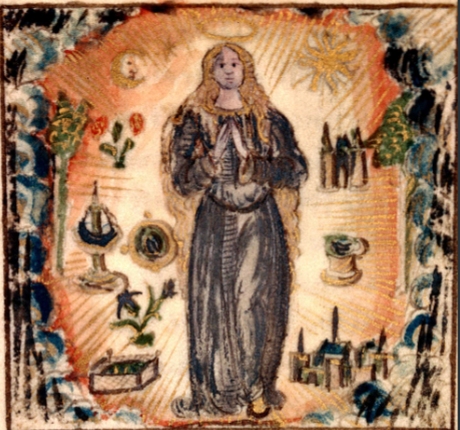

MS 119: Französisches Stundenbuch (um 1550)

In der Mitte des 16. Jahrhundert war das Thema Tota Pulchra, also die Maria Immaculata mit ihren Symbolen der Reinheit nach der Lauretanischen Litanei, längst etabliert. Die großen Stundenbücher waren geschrieben, das Thema findet sich jetzt eher auf Kupferstichen und

Mönch Palladius „Predigt über die Wiederkunft Christi“ (um 1760)

Es ist ein Charakteristikum der Ostkirche, dass das Himmlische Jerusalem stark von Paradiesvorstellungen mit geprägt ist, mit zwei Konsequenzen, erstens: Die Himmelspforte wie auch die Paradiespforte ähneln sich, und zweitens wird das Neue Jerusalem mitunter als Paradiesgarten mit Wiesen, Blumen,

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.