Über keine deutsche Utopie ist so viel geschrieben und diskutiert worden wie über die „Christianopolis“. Ihr Verfasser ist Johann Valentin Andreae (1586-1654), der zuvor an Hafenreffers Werk „Templum Ezechielis“ mitgearbeitet hatte. 1619 trat er selbst mit einer Utopieschrift „Christianopolis“ an die Öffentlichkeit. Ausdrücklich verweist er zum besseren Verständnis seines an sich einfach und klar strukturierten Textes zusätzlich auf zwei Abbildungen, nämlich eine Zentralprojektion und einen Grundriss der Utopiestadt, die beide dem Büchlein vorangestellt worden sind. Der Text und die Bildbeigabe korrespondieren in der Erstausgabe jedoch teilweise nicht miteinander; Unterschiede bestehen in der Stockwerkhöhe der Häuser, der Anlage von Quartieren und Gärten. Auch bei der Beschreibung des Tempels und der Gemeinschaftsbauten für Heranwachsende wird auf weitere Zeichnungen verwiesen, die jedoch verloren gingen oder nie angefertigt wurden.

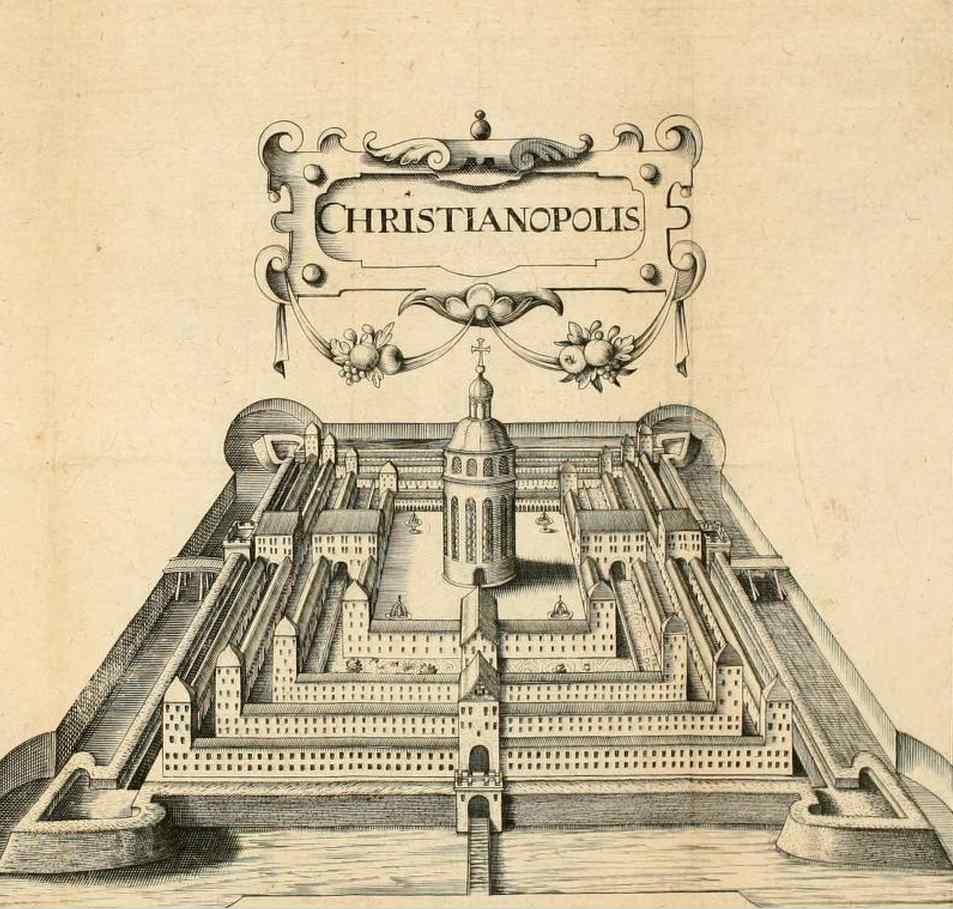

Die mangelhafte Ausführung des groben Holzschnitts, der vermutlich von Andreae selbst stammt, ist oft beklagt worden. Als dann 1741 unter dem Titel „Reise nach der Insul Caphar Salama“ endlich eine deutsche Übersetzung herausgebracht wurde, fertigte Andreas Reinhardt (um 1676-1742) dazu einen besseren Stich an (S. 11), der sich genau an die Erstausgabe hält. Nur die Vignette wurde gegen eine modernere Fassung ausgetauscht.

Was kann man erkennen? Von einer Mauer mit vier Bastionen umschlossen ziehen sich vier Häuserzeilen im Quadrat um einen geräumigen, zentralen Platz. Neben vier Brunnen erhebt sich hier ein Stadtturm, der durch ein Kreuz als Kirche gekennzeichnet ist. Eine Besonderheit sind Büsche und Bäume, die vor der ersten Zeile von innen zu erkennen sind, wie auch im Emblem über der Stadt Früchte zu erkennen sind: Eine Anspielung auf die ununterbrochen Früchte tragenden Bäume des Himmlischen Jerusalem.

In der Christianopolis selbst wird der Bezug zum Himmlischen Jerusalem explizit an mehreren Stellen ausgesprochen. „Capharsalama“, der Name der Insel, auf der die Christianopolis gebaut ist, ist das griechische Wort für „Friedensstadt“ oder „Friedensstätte“. Die hebräische Wurzel von „Jerusalem“ soll auf Frieden verweisen. Unter modernen Sprachwissenschaftlern ist diese Deduktion zwar umstritten, für die Gelehrten des 17. Jahrhunderts bot die Deutung Jeru-schalem als „der Friede, den Jehova verschafft“ einen Beleg für die Stadt als chiliastischen Hoffnungsträger. In der Widmung an den Theologen Johann Arndt (1555-1621), mit dem Andreae in einem freundschaftlichen Verhältnis stand, wird die Christianopolis sogar „ex magna illa Hierosolyma“ hergeleitet.

Die Menschen, die hier wohnen dürfen oder wohnen müssen, sind bereits so geheiligt, dass Gesetze, Institutionen, Verfassung und Kontrollinstanzen in den Hintergrund treten. Bewohner, die der neuen Heilsordnung nicht Folge leisten wollen oder können, werden in letzter Konsequenz aus der Stadt verstoßen, wie gleichsam das Himmlische Jerusalem nur von Auserwählten bewohnt ist. Die Rechtswissenschaft ist daher praktisch ohne Bedeutung, Mitgift und Testament sind abgeschafft. Prozesse werden unter den friedlichen Christianopolitanern nicht geführt. Der Staat bedarf weder der Staatsgeheimnisse noch der Staatsraison. Sogar die Sündenfreiheit des Menschen wird postuliert, da „nicht die geringste Sünde vom Teufel in die Stadt hineingeschleppt wird“.

Thomas Topfstedt: Die ‚Christianopolis’ des Johann Valentin Andreae. Städtebaugeschichtliche Aspekte einer protestantischen Utopie, in: Ernst Ullmann (Hrsg.): Von der Macht der Bilder. Beiträge des C.I.H.A.-Kolloquiums ‚Kunst und Reformation’, Leipzig 1983, S. 413-420.

Sixt Alexander Seewald: Das Verfassungsbild in der Christianopolis des Johann Valentin Andreae, Frankfurt am Main 1986.

Otto Borst: J. V. Andreaes ‚Christianopolis’, in: Die alte Stadt, 23, 1996, S. 1-45.

Claus Bernet: Johann Valentin Andreaes Utopie ‚Christianopolis’ als Himmlisches Jerusalem. Ein Deutungsversuch, in: Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte, 66, 2007, S. 147-182.