Anders als im Oldenburger Land, in Kärnten oder in Jütland haben sich in Sachsen wesentlich weniger mittelalterliche Fresken mit einem Weltgericht erhalten. Um so wichtiger sind die nach zwei Weltkriegen, Purifikationen und Kommunismus verbliebene Beispiele. Mittelalterliche Malereien finden sich hier, wenn überhaupt, in Burganlagen oder in Kirchen auf dem Land, etwa in Kühren, einem Gassendorf, das inzwischen ein Ortsteil von Wurzen bei Leipzig ist. Die Saalkirche geht im Kern noch auf die Romanik zurück, als hier 1154 Bauern aus Flandern angesiedelt wurden. Knapp dreihundert Jahre später wurde die Kirche vergrößert, gotisiert und bei diesem Anlass mit umfangreichen Wandmalereien ausgestattet, die sich ziemlich genau auf die Zeit um 1430 datieren lassen. Wer sie ausführte, ist nicht bekannt, doch eines dürfte klar sein: die zahlreichen Malereien (neben dem Weltgericht auch ein Passionszyklus, eine Darstellung des Heiligen Christophorus, die 14 Nothelfer u.a.) sind nicht das Werk eines Malers, sondern einer ganzen Gruppe. Kurz zuvor waren die Seccomalereien in der nahegelegenen Kirche von Baalsdorf entstanden. Wenngleich die dortigen Motive anderes zeigen, so rechtfertigen doch stilistische Ähnlichkeiten die Vermutung, dass böhmische Wandermaler beide Kirchen mit ihren Malereien ausstatteten. Diese kamen in Folge der Hussittenkriege 1429/30 ins Land und reparierten hier das, was ihre Landsleute zuvor verwüstet hatten.

Über Jahrhunderte hinweg befanden sich diese Malereien in Kühren unter Putz: Vermutlich nach der Reformation wurden sie, wie damals üblich, als Unpassend und Überkommen, mit anderen Malereien und teilweise weißem Putz überdeckt. Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme aus den 1930er Jahren belegt noch die spätbarocken Ornamentierungen der Kirche. Diese wurden 1952 beseitigt, die mittelalterlichen Fragmente im Gegenzug unter sieben Farbschichten freigelegt, unter Leitung von Dr. Nadler vom Landesamt für Denkmalpflege in Dresden. Seine Freilegung, insbesondere die Farbgebung des kalten Grüntons und des Englisch-Rot, gilt als authentisch und wurde auch bei der Reinigung und Restaurierung 1995 so belassen.

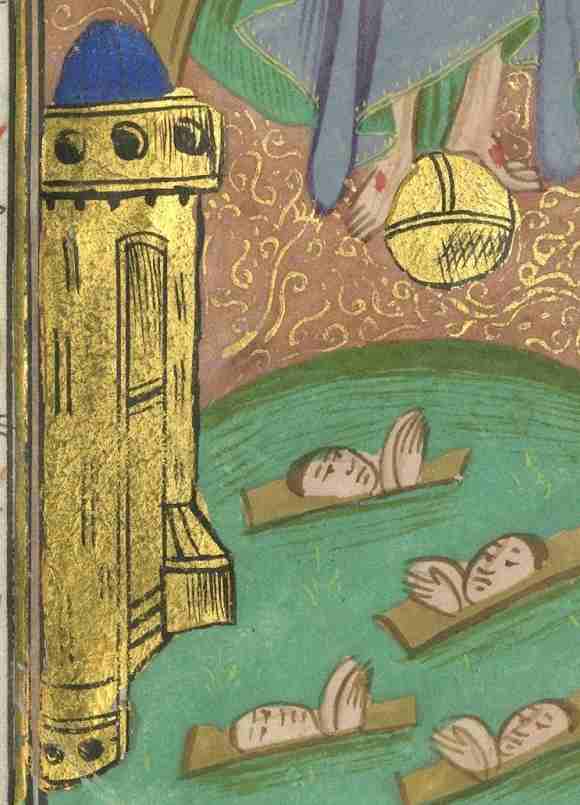

Besonders imposant sind die Bilder im eingezogenen Chor an der Ostseite, dessen gerader Abschluss vollständig bemalt ist. Drei Zonen lassen sich klar voneinander unterscheiden: Unten zeigt eine Illusionsmalerei vorgehängten Stoff an, was angeblich an den Tempel in Jerusalem erinnern soll. In der Zone dazwischen stehen zwölf Heilige, jeweils sechs neben einem kleinen romanischen Rundbogenfenster, welches 1952 wieder geöffnet wurde. Erst darüber zieht sich das Weltgericht entlang, mit „klassischem“ Aufbau: links die Geretteten im Neuen Jerusalem, in der Mitte Christus in einer Mandorla auf einem doppelnden Regenbogen sitzend und rechts die Verdammten in der Hölle.

Die Seite mit dem Neuen Jerusalem ist wegen der Höhe und des Erhaltungs- bzw. Rekonstruktionszustands nicht gut zu erkennen, sie hatte vermutlich folgenden Aufbau:

1. Wehrkirchenartiger Block mit drei Toren unten, darüber im Dachbereich zwei Engel

2. Köpfe zahlreicher Geretteter, die in die Stadt strömen, die hier mit einem Turm samt Helmdach markiert ist (vgl. den zeitgleich entstandenen Weltgerichtsaltar von Stefan Lochner oder das spätere Bottenbroicher Weltgericht);

3. die Innenseite einer Holztür mit Maßerung und Beschlägen;

4. Petrus mit einer Stola, der mit einer Hand die Himmelspforte aufschließt, mit der anderen die Ankommenden begrüßt;

5. Vertreter mittelalterlicher Stände und Würdenträger, von denen lediglich links ein Papst und rechts ein Edelmann sicher identifiziert werden kann.

Max Wenzel: Chronik Kühren, o.O. 1954.

Gerhard Wartenberg: 800 Jahre Kühren, Wurzen (1954).

Die Fresken in der Kirche zu Kühren, in: Der Rundblick. Heimat zwischen Collm und Mulde, 4, 1957, S. 165-166.

Georg Dehio: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler: Die Regierungsbezirke Leipzig und Chemnitz (Sachsen, 2), München 1998.

Reinhard Schöne, Regina Jähnigen: Kirche zu Kühren. Ev.-Luth.Kirche Kühren, o.O. 2021.