Dieser Bildaufbau ist ungewöhnlich, er verknüpft mehrere Bildtraditionen zu einem neuen Ganzen. Zunächst ist es ein Weltgericht. Links treten Menschen aus einer Stadt ins Freie, sie freuen sich und sind zum Tanz gekleidet, doch es endet für die meisten übel in der Verdammnis an der rechten Seite. Die Verdammnis ist als Drachenmaul wie Ende des 15. Jahrhunderts dargestellt, allein, dass keine gefolterten oder verschlungenen Menschen mehr gezeigt werden, kann man auf einen gewissen Einfluss humanistischer Ideale deuten. Das Bild ist auch ein Zweiwegebild, denn nicht nur der breite Weg in die Hölle, sondern auch der schmale Pfad nach oben wird gezeigt.

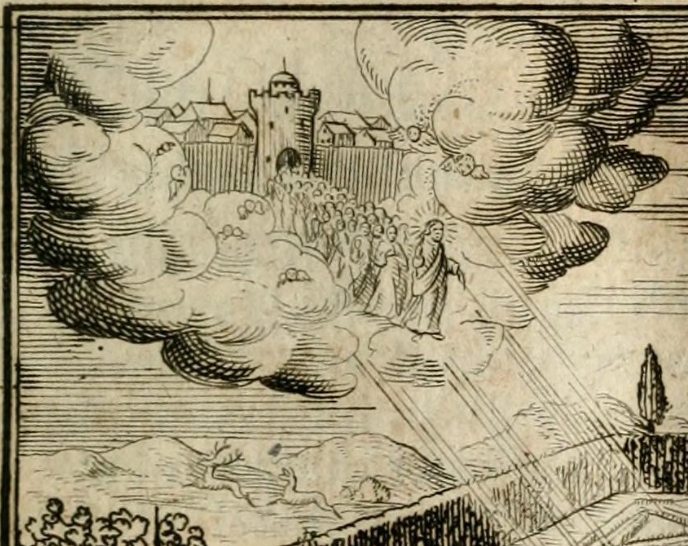

Eine fromme Seele, die noch von Tod und Teufel bedrängt wird, kniet vor Christus, der sie am Ende eines schmalen Bergpfads erwartet. Er scheint in beiden Händen etwas zu halten, vielleicht ein nach rechts gerichtetes Schwert (Verdammnis) und in der anderen Hand eine Lilien als Zeichen der Erlösung? Die Stadt dahinter bringt das Bildmotiv der Gottesburg ins Spiel, wie eine Bergfestung thronen die Häuser hinter einer hohen Mauer. Drei Tore an einer Seite dokumentieren, ebenso wie die Gloriole um die Stadt, dass es sich um das Himmlische Jerusalem auf dem Zionsberg handelt.

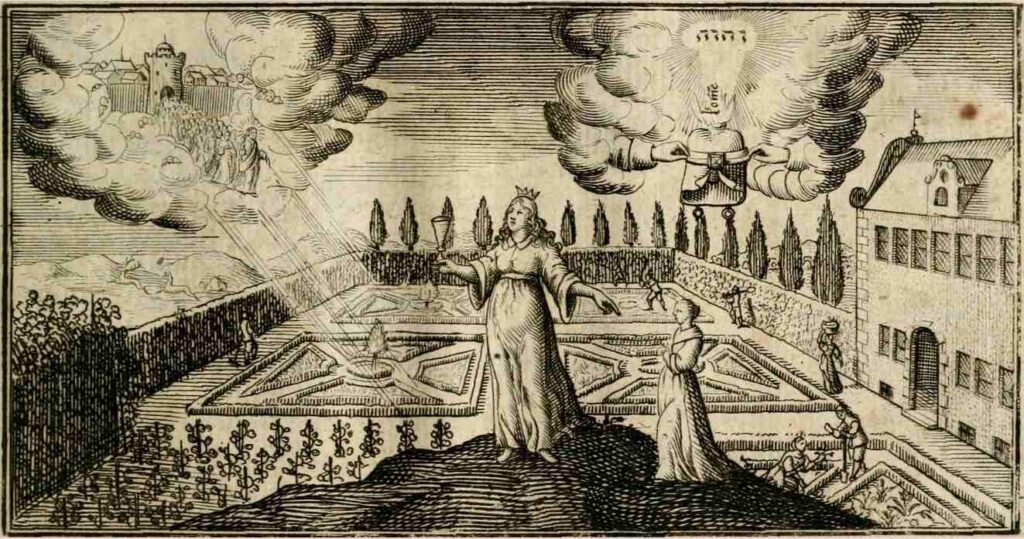

Das Bild erschien 1662, als Embleme und Allegorien beliebt waren. Auch solches findet man hier, rechts oben, wo eine (göttliche) Hand ein schmelzendes Herz präsentiert, eine Anspielung auf den Liebestod, ein in pietistischen Kreisen, dem dieses Bild zuzuordnen ist, populäres Motiv. Man findet es als zweite Abbildung (nicht paginiert) von „Das Hohe Lied dess Königes Salomons, nach der Ordnung des Textes summarischen gebeten Rand, Glossen und kurtzen Beschluss-Liedern“, welches 1662 Ernst Müller, Stadtprediger in Gießen und Poet aus Marburg, in Frankfurt am Main herausbrachte. In diesem Band ist jedoch auf dem Frontispiz das Jahr „1656“ angegeben: In diesem Jahr waren die Stiche bereits fertig. Gestochen wurden sie von einem Künstler Ziegler, von dem wir nur den Nachnamen kennen, geschaffen (invenit) nach Vorlagen eines weiteren Künstlers „E. M.“. Da in vielen Details ihre Stiche auf den Text konkret Bezug nehmen, müssen sie speziell für diesen Band in Auftrag gegeben worden sein.

Weiter hinten wird in „Das Hohe Lied dess Königes Salomons“ das Neue Jerusalem in ähnlicher Form ein zweites Mal thematisiert, eingelegt als Kupferstich zwischen den Seiten 252 und 253. Die Stadt erscheint oben links, jedenfalls ein Teil davon, denn bis auf das Haupttor mit angrenzenden Stadtmauern und einigen Häusern im Hintergrund wird das meiste von Wolken verdeckt. Diese sind zum Teil mit winzigen Engel besetzt. Hier streben die Heiligen einmal nicht in die Stadt, sondern ziehen unter der Führung von Christus nach unten, wo Lichtstrahlen bereits Einfluss nehmen und die Schöpfung verwandeln.