Zweiwegebild-Illustrationen und Dreiwegebild-Illustrationen aus Frankreich (19. Jh.)

Die im 19. Jahrhundert recht beliebte Serie von Zweiwegebildern, entstanden in der Schweiz, war bald auch im französischen Sprachraum verbreitet. Hier entwickelte sich jedoch eine ganz eigene Bildtradition. Es sind mehrere Holzschnitte „Les trois chemins de l’eternité“ aus der ersten Hälfte bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt.

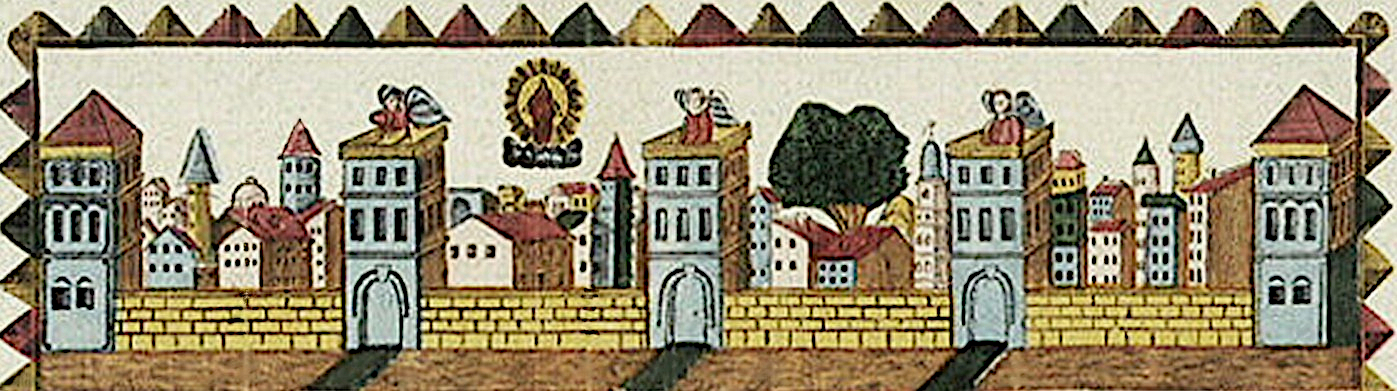

Diese Graphik ist etwas anders als ihre deutschen Vorbilder gestaltet. Die leicht variierenden Bilder sind meist durch massive quadratische Türme gegliedert, wie bei dem Zweiwegebild aus der Fabrikation Pierret, hergestellt in Rennes (Rennes, Musée de Bretagne, Inventarnummer. 906.0021.44, 10). Dieses ist vermutlich die älteste heute erhaltene französische Fassung, entstanden zu Beginn des 19. Jahrhunderts. An den Außenseiten haben die Türme rote Zeltdächer, dazwischen sind auf den Turmdächern kleine Engel positioniert.

Ein anderes Beispiel (Größe 55 x 44 Zentimeter) stammt aus den Vogesen. Verleger und Drucker ist Pellerin in Épinal des französischen Départements Vosges in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen). Ausgeführt wurde es um 1824 von Françoise Georgin (1801-1863), der sein Werk auch als g.(raveur) g.(eorgin) signiert hat.

Zu dieser Zeit produzierte der Verlag Pellerin anspruchsvolle Massenware, die seriell gedruckt wurde, anschließend per Hand koloriert wurde und dann an Buchhandlungen, Klöster und Messen ausgeliefert wurde. Heute befindet sich eine Fassung im Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers (Mucem, Marseille, Invetarnummer 1938.25.18). Es gibt bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zahlreiche Fassungen und spätere Kopien, etwa im Museum Neuruppin, Inventarnummer 4438, bei der lediglich die Größe sowie die Über- und Beischrift geändert wurden (identisch mit einer Variante aus dem Mucem, Inventarnummer 1950.21.512, 1950.39.680, und 65.75.243 sowie der späteren Fassung, um 1840, aus dem Diözesanmuseum Münster, BM3239). Die Holzplatte zum Druck dieser Fassung (65 x 45 Zentimeter) hat sich übrigens im Musée de l’Image der Stadt Épinal erhalten, sie stammt von 1824. Freilich können die jeweiligen Kopien auch später gedruckt worden sein, jedoch nicht vor 1824.

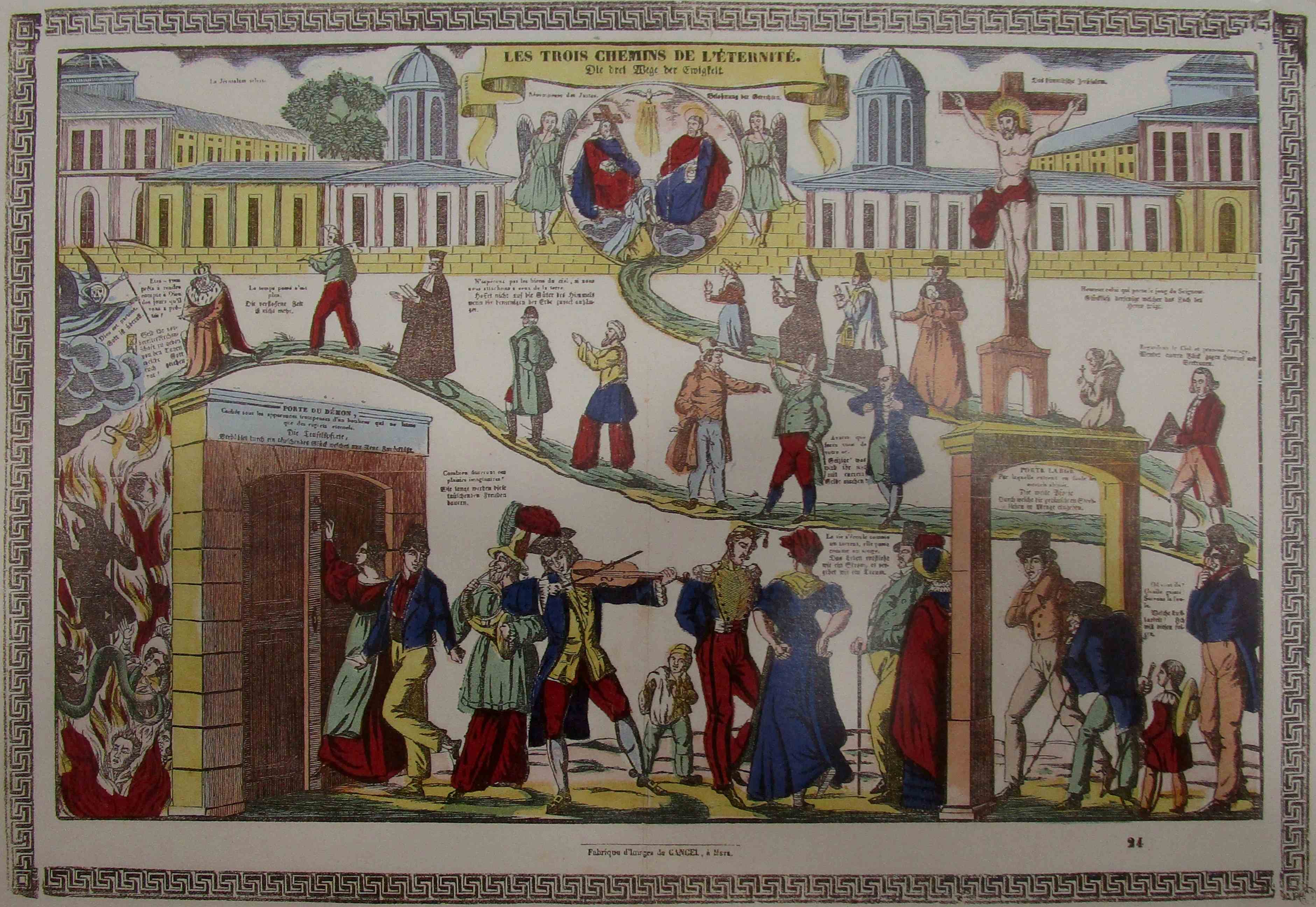

Ein etwas erzählerische Fassung (Größe 63 x 42 Zentimeter) geht auf den Stecher Charles Boulay (1799-1818) aus dem Verlag Théophile Frédéric Deckherr in Montbéliard aus dem Département Doubs zurück (BnF Paris, ebenso Mucem, Inventarnummer 65.75.676). Es ist, vielleicht zum Zwecke der Verkaufsförderung, mit großer Detailfreude ausgestaltet. So findet man jetzt mittig links sogar einen Hund und rechts die allegorische Figur des Chronos. Das Blatt ging wahrscheinlich um 1825 in den Druck. Es bekam die übersetzte Überschrift „Die drei Wege zur Ewigkeit“ und ist eines der ersten Beispiele für ein Dreiwegebild, was die Thematik erheblich kompliziert. Unten führt ein breiter Weg direkt in die Hölle rechts. Oben bringt ein steiler Weg wenige Personen in das Himmlische Jerusalem. Dort wurden die Tore zur Seite geschoben, damit eine Trinitätsdarstellung in einem Tondo eingefügt werden konnte. Dazwischen ist ein weiterer Weg gesetzt: Menschen bewegen sich zunächst nach oben, landen dann aber doch rechts unten in der Verdammnis – eine allegorische Darstellung der guten Vorsätze, mit denen der Weg in die Hölle gepflastert ist.

Jean Mistler: Épinal et l’imagerie populaire, Paris 1961.

Myriam Blanc: Imagerie d’Épinal. L’encyclopédie illustrée, Vanves 2016.

Eine alternative Fassung fertigte erneut der Stecher François Georgin (1801-1863) aus dem Verlag Pellerin in Épinal an (Mucem, Invetarnummer 1950.21.512, Zweitfassung 65.75.244 D). Auch hier hat er sein Werk identifizierbar gemacht, nämlich durch die Buchstaben F.(ecit) G.(eorgin).

Die Gesamtgröße beträgt 64 x 42 Zentimeter, datiert ist sie auf 1825. Die Farben sind kräftiger, manche Figuren (etwa des Gekreuzigten) wurden verkleinert, andere, wie der Hund, ganz weggelassen. Die Figur des Chronos wurde wieder durch das Skelett getauscht. Auf der linken Seite, wo die Wege beginnen, wurden jetzt drei Rundbogentore gesetzt, damit deutlicher wird, dass es sich um eine Dreiwegdarstellung handelt. Von diesem Blatt gibt es eine Kopie, bei der die Signatur unten ebenso weggelassen wurde wie der Vermerk „La Sainte Trinité“ (Museum Neuruppin, Inventarnummer 4554).

Eine andere, 66 x 42 Zentimeter große Arbeit mit einer symmetrischen, jetzt klassizistischen Architektur stammt aus der Zeit um 1855. Erhalten hat sich ein Blatt im Mucem, Inventarnummer 1953.86.225. Die Bildüberschrift ist groß in Französisch und klein in Deutsch beigegeben, was auf den deutsch-französischen Grenzraum verweist: Unten ist Metz als Druckort angegeben, wo Charles Nicolas Gangel (1798-1860) diese Fassung entworfen hat. Beibehalten hat er die mittige Trinitästdarstellung, ausgetauscht wurden die eher rustikalen blockartigen Türme zugunsten einer mehr urbanen Variante. Auch die Stadtmauer hat Gangel modernisiert, indem er ihr eine Galerie aufgesetzt hat.

Eine ebenfalls klassizistische Variante des Verlegers und Druckers Pellerin in Épinal erinnert an das Schloss Versailles. Die Mauer der Stadt wird jetzt zur Schloßgalerie, der Eingang in die heilige Stadt zum Seitenflügel. Die kolorierte Arbeit (Gesamtgröße 65 x 40 Zentimeter) ist zweisprachig überschrieben: „Le chemin du Ciel et le chemin de l’Enfer. – Der Weg des Himmels und der Weg der Hölle“. Über dem Trinitätsemblem, welches nicht mehr in einem Tondo, sondern einem Wolkenband gefasst ist, findet sich ein französischsprachiger Vermerk, dass dieser Bogen zum Straßenverkauf in Frankreich freigegeben ist (Museum Neuruppin, Inventarnummer 4553). Eine andere Fassung besitzt das Heimatmuseum Trostberg und datiert es auf 1845. Eine wiederum minimal geänderte Fassung, die um 1865 entstanden ist, befindet sich im Museum Neuruppin: dort ist die Zeichnung allein deutschsprachig überschrieben (Inventarnummer GK 4377).

Jean-Charles Pellerin und die Bilderbogen aus Epinal, Köln 1964.

Claude Ponti: Historique de l’Imagerie Pellerin, Epinal 1984.

Wissembourg (Weißenburg) im Elsass war ein weiteres Zentrum der Zweiwegebilder. Die zweisprachig überschriebene, kolorierte Zeichnung aus dem Musée Westercamp hat eine Größe von 62 x 40 Zentimeter und erschien 1860 bei dem Grafiker Jean Frédéric Wentzel (1807-1869). Sie wird dem protestantischen Milieu zugeschrieben. Jerusalem in den Wolken wird auf Säulen getragen, die das Ganze an eine Tropfsteinhöhle erinnern lassen. Man erreicht die himmlischen Gefilde durch ein kleineres Tor rechts, während die größeren Tore in die Hölle führen.

Französische Bilderbogen des 19. Jahrhunderts: Sammlung Sigrid Metken, Paris. Staatliche Kunsthalle Baden-Baden und Gesellschaft der Freunde Junger Kunst e.V., 14. April bis 28. Mai 1972, Baden-Baden 1972.

Christa Pieske: The European origins of four Pennsylvania German brandsheet themes: Adam and Eve, the New Jerusalem, the Broad and Narrow Way, the Unjust Judgment, the Stages of Life, in: Der Reggeboge. Journal of the Pennsylvania German Society, 23, 1989, S. 7-32.

Martin Scharfe: Zwei-Wege-Bilder. Volkskundliche Aspekte evangelischer Bilderfrömmigkeit, in: Blätter für württembergische Kirchengeschichte, 90, 1990, S. 123-144.