Friedrich Christoph Oetinger (1702-1782), ein Württemberger Theologe des späten Pietismus, bediente sich mystisch-spiritueller Vorstellungen, wenn er in seinem Buch „Dreyfache Sitten-Lehre“ (1753) über das Himmlische Jerusalem spekuliert: „Die Stadt Gottes ist in 3 Dimensionen cubisch beschrieben, sie reicht aber von der neuen Erde bis in den neuen Himmel durch die 4te Dimension“. Oetinger betont dabei, dass es auf Erden werden soll wie im Himmel. Das kommt besonders in seiner Utopieschrift „Die Güldene Zeit“ (1759) zum Ausdruck. Oetinger erwartete konkret eine neue Stadt, deren Größe sich von Italien bis nach Asien ausdehnt: „Die Stadt hat einen bestimmten Raum nach Stadien gemessen in die Länge und Breite, und die Höhe wird nach Meßruthen eines Engels gemessen. Jede Seite der Stadt hat 12000 Stadien. Die 12000 Stadien und die 144 Meß-Ruthen sind ein einig Maas. Auf eine deutsche Meile gehen 46 Stadien, folglich sind es 256 1/7 deutsche Meilen, ein Raum von Asien biß nach Italien“. Wer kann da widersprechen?

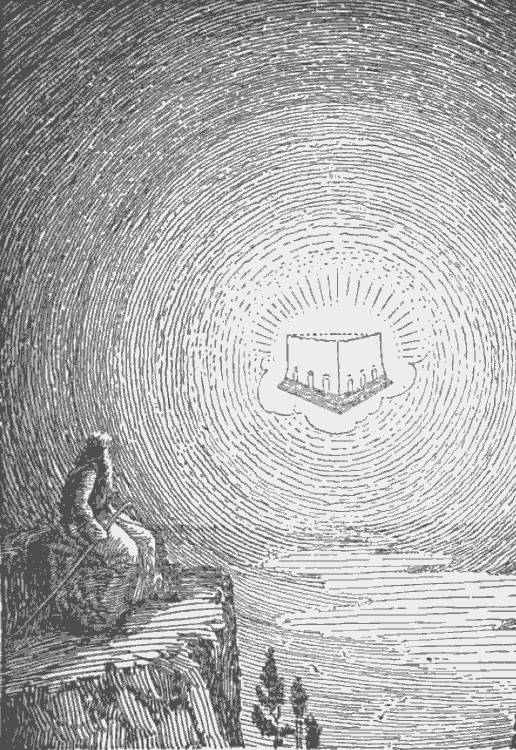

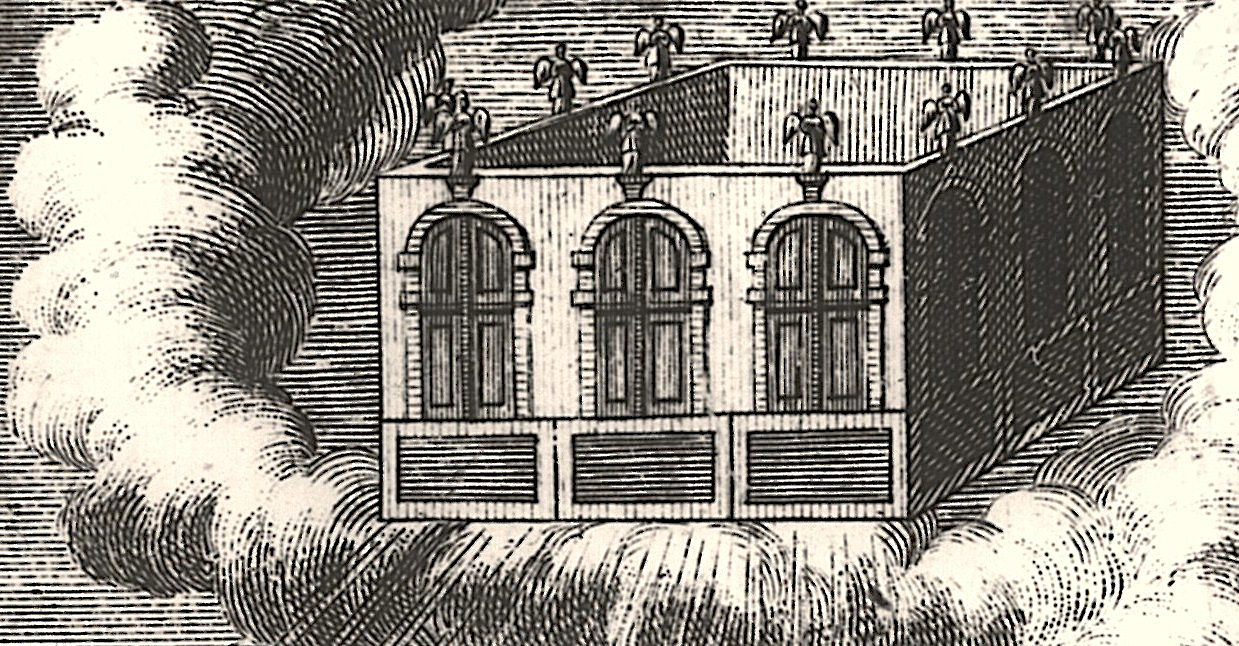

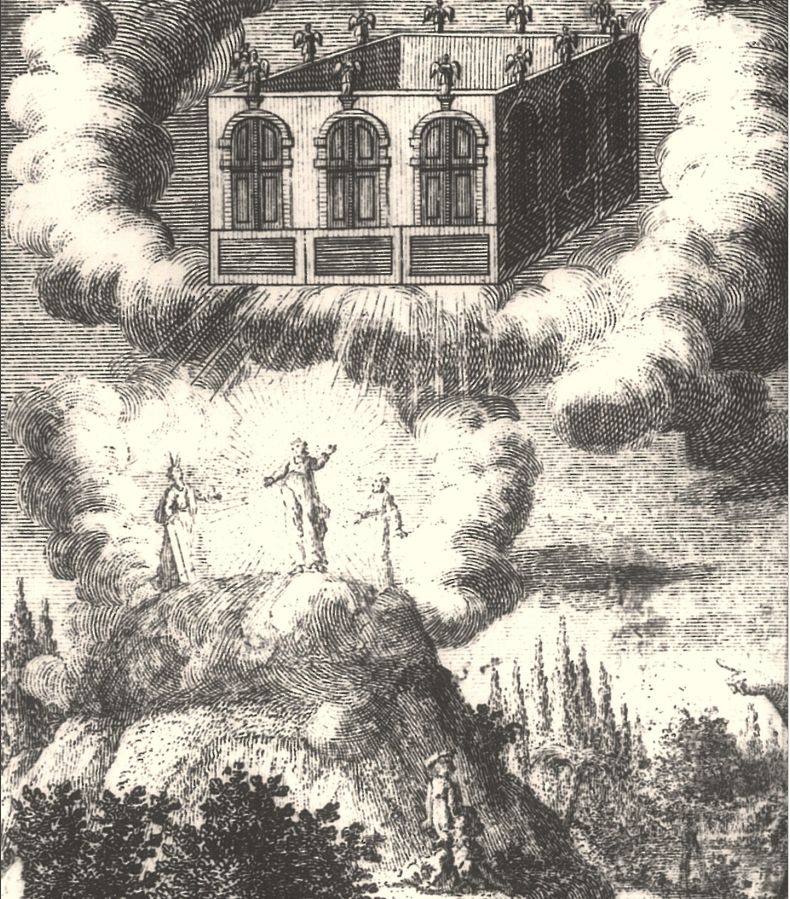

In dem Werk „Dreyfache Sitten-Lehre“ sind drei Kupferstiche von Leonhard Michael Steinberger (1713-1772) zum Ausklappen eingeklebt, die Gottfried Eichler d. Ä. (1677-1759) entworfen hat. Die obige Darstellung (linker Ausschnitt) soll Oetingers textliche Ausführungen visuell verdeutlichen. Nach Georg von Wellings (1655-1727) Opus „Mago-Cabbalisticum et Theosophicum“ war die Kubatur die ideale geometrische Form. Oetinger, der die Schriften Wellings bestens kannte, präsentierte in seinem Traktat „Dreifache Sitten-Lehre“ eine der wenigen graphischen Darstellungen der neuen Welt als Kubatur, die zur Vorstellung des Unvorstellbaren dient. Das war zu seiner Zeit eher die Ausnahme, einen Kubus findet man etwa bei Jab Böhme 1682. Erklärend zur Zeichnung führt Oetinger aus: „In dem Kupferstich ist die Statt Gottes gezeichnet als herab fahrend: aber es kan(n) nicht gezeichnet werden wie es seyn solle. Neu Jerusalem liegt auf einem hohen Berg, die 12. Engel solten nicht über die Thore und ihre Fornices gezeichnet seyn, sie sind über die Thore gesetzt, aber nicht blos Localiter, sed etiam potestative, quasi janitores. Die 12. Gründe sind neben- nicht übereinander, lassen sich also nicht in plano, sondern nur stereometrice mahlen: Man hat auch in diesem kleinen Raum weder die Fenster noch die Höhe der Mauren zeichnen können.“

Wolfgang Schoberth: Geschöpflichkeit in der Dialektik der Aufklärung, Neukirchen-Vluyn 1994.

Martin Weyer-Menkhoff: Die Güldene Zeit, in: Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte, 69, 2000, S. 34-47.

Reinhard Breymayer: ‚Die Güldene Zeit’, in: Guntram Spindler (Hrsg.): Glauben und Erkennen, Metzingen 2002, S. 9-32.