Christoph Thomas Scheffler (1699-1756): Süddeutsche Himmelspforten (1732, 1749, 1751/52 und um 1755)

Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Ianua Coeli wieder häufiger dargestellt. Innovativ war die Konzeption, die sich Christoph Thomas Scheffler (1699-1756) ausgedacht und selbst mehrfach gezeichnet hatte. Die erste Fassung wurde von seinem Kollegen Martin Engelbrecht (1684-1756) in Kupfer gestochen: Ianua Coeli, ein Kupferstich aus dem Jahre 1732. Es handelt sich dabei um die Platte Nummer 42 der „Elogia Mariana“, welche August Casimir Redel in diesem Jahr in Augsburg herausbrachte. Die Pforte ist noch geschlossen und wird von zwei martialischen Kriegerengeln bewacht, mglw. inspiriert von einer Wandmalerei des Melchior Steidl. Auf der Tür erscheint ein Strahlenkranz – offensichtlich eine Sonne, ein weiteres traditionelles Symbol im Rahmen der Lauretanischen Litanei.

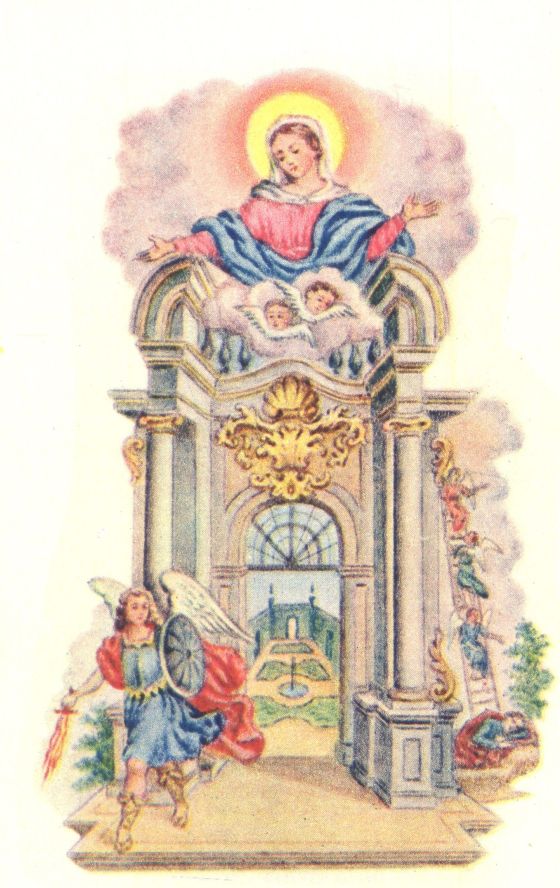

Richtig populär wurde der Stich aber in einer anderen Fassung, die die Gebrüder Klauber in ein oft aufgelegtes Buch brachten. Vornehmlich dadurch wurde diese Himmelspforte weiter verbreitet, auch in kolorierten Varianten als Andachtsbild. 1749 erschien erstmals die „Lauretanische Litaney“ in der Fassung von Franciscus Xaverius Dornn (gest. um 1765). Der Augsburger Verleger Johann Baptist Burckhart konnte für die Ausgabe des Erbauungs- und Gebetbuchs die besten Kupferstecher seiner Zeit gewinnen, die Brüder Joseph Sebastian Klauber (1700-1768) und Johann Baptist Klauber (1712 bis nach 1787), die sich bei der Anlage des Bildes eng an Scheffler/Engelbrecht anlehnten. Entscheidender Unterschied: Hier ist das Himmelstor offen und gewährt einen verheißungsvollen Einblick in zukünftige Annehmlichkeiten.

Mit „Ianva Coeli“ ist diese Himmelspforte tituliert, die 1751/52 Christoph Thomas Scheffler gemalt hat und um die der Stuckateur Anton Landes (1712-1764) eine barocke, vergoldete Kartusche gelegt hat. Man findet sie im Stift „Zu Unserer Lieben Frau“ (zur Alten Kapelle, dort in der vorgelagerten Gnadenkapelle), einem römisch-katholischen Kollegiatstift in der Stadt Regensburg. In der Gnadenkapelle ist das gesamte Deckenprogramm einer Lauretanischen Litanei gewidmet. Das Himmlische Jerusalem wird dabei durch die geöffnete Pforte repräsentiert. Scheffler konzentriert sich bei seinem Spätwerk ganz auf die Ausgestaltung der klassizistischen Pforte, während die Landschaft um sie mit groben Pinselstrichen flächig aufgetragen wurde, vermutlich von einem Schüler.

Heiner Martini: Himmel und Hölle auf Decken und Wänden, Lebensgeschichte des bayerischen Freskomalers Christoph Thomas Scheffler, Pfaffenhofen 1985.

Thomas Balk: Der Augsburger Historienmaler Christoph Thomas Scheffler (1699-1756), ein Kunstreiseführer zu Scheffler-Fresken in süddeutschen Kirchen, München 1999.

Carl J. Schnabel, Gerhard Prell: Basilika und Stiftskirche ‚Unserer Lieben Frau’ zur Alten Kapelle in Regensburg. Ein kurzer Abriss der baulichen Entwicklung und Baugeschichte, Basilika und Stiftskirche, in: Der Bayerwald, 94, 2, 2002, S. 17-24.

Es gibt eine weitere, wenig bekannte Fassung von Schefflers Himmelspforte. Eine Besonderheit der römisch-katholischen Volksfrömmigkeit ist dieses Prozessionsschild der Skapulier-Bruderschaft mit verschiedenen Motiven der Lauretanischen Litanei. Entstanden um 1755 befindet es sich heute in der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist in Amtzell im Allgäu. Auf dem Schild steht nicht etwa „Die Himmelspforte“, sondern „Du Himmelspforte“, was sich hier auf die Heilige Maria bezieht, die über der Pforte empfangend ihre beiden Arme öffnet. Auch diese barocke Pforte mit Sprenggiebel steht offen, wodurch man auf einen Paradiesgarten blickt. Das Bauwerk ist farbig bemalt und scheint aus rötlichem Marmor zu sein. An beiden Seiten der Pforte setzt die Stadtmauer an und schiebt sich leicht nach oben, als würde die Pforte in einer Ecke stehen. Die zwei Löcher im Nimbus Mariens dienten übrigens einst zum Aufhängen des Schildes bei Umzügen, Prozessionen oder Gottesdiensten im Freien.

Die Fassung nach Klauber wurde auch Frankreich kopiert. Dort hat man eine Lauretanische Litanei herausgebracht, unter dem etwas sperrigen Barocktitel: „Letania Lauretana de la Virgen Santissima: Expressada En Cincuenta Y Ocho Estampas, è ilustrada con devotas Meditaciones, y Oraciones“. Verfasser war der bereits bekannte Francisco Javier Dornn im Jahr 1768, ein Jahr vor seinem Tod. Wie bei allen Kupferstichen dieses Bandes handelt es sich um eine Arbeit des italienischen Stechers Lucchesini. Zwischen den Seiten 80 und 81 ist der 41. Kupferstich zur Janua Coeli eingeschoben.