In der Dauphiné, in dem Ort Saint-Chef, befindet sich die ehemalige Abteikirche Saint-Theudere. Für ihre romanischen Wandmalereien, die 1846 von dem Freskomaler Alexandre Denuelle konserviert wurden, ist sie weithin bekannt: es handelt sich um eine der ältesten Wandmalereien des Neuen Jerusalem, in etwa ebenso alt wie diejenigen aus Pietro al Monte. Der Bau besteht aus einer Unter- und Oberkapelle. Bereits die Deckenmalerei der linksseitigen Unterkapelle nimmt thematisch auf die oberen Fresken Bezug, quasi ist hier das Fundament der himmlischen Stadt offengelegt: Es sind die vier Paradiesflüsse.

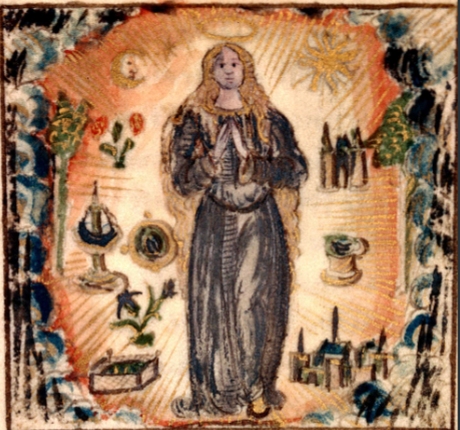

Aus diesen schöpfen allegorische Figuren mit antiken Vasen Wasser. Drei von ursprünglich vier Figuren auf den Gewölbekappen haben sich erhalten. Die gesamte Deckenmalerei im Stockwerk darüber wird als Stuhl Gottes gesehen: Maria von Engeln begleitet auf dem Ostfeld, auf der Nord- und Südseite zwei Engelsgruppen und schließlich die himmlische Stadt im Westfeld. Unterhalb dieser Westseite findet man die Heiligen und Märtyrer vor dem Altar, unterhalb der südlichen Engelsgruppe auf der Südwand die zwölf Propheten und Apostel, dann Heilige, Propheten und Märtyrer auf den übrigen Wänden.

Die Mauern der Stadt an der westlichen Seite sind mit grünlichen Illusions-Edelsteinen verziert, ein Eindruck, der durch die längs und quer gezogenen farbigen Streifen erzielt wird. Dazwischen öffnen sich immer wieder Fenster, hinter denen Bewohner der Stadt herausblicken.

Zu sehen sind auch zwei schlanke Türme mit Engeln, die Schwerter oder Stäbe tragen. Dazwischen steht ein mächtiger Turm mit Baldachin und Laterne. Auf der Spitze illuminiert das Lamm Gottes in einem Tondo bzw. einer Oblate die Stadt. Ein kaum sichtbares, aber erwähnenswertes Detail: Ganz rechts unten deutet einer der Engel auf Adam und Eva, beide nackt, über deren Zugang in die Gottesstadt noch Unklarheit herrscht. Es ist eine der frühesten Darstellungen der beiden „ersten Menschen“, mit der sich der Kreis der Schöpfung von der Paradiespforte zum Himmlischen Jerusalem schließt. Zahlreiche weitere Kunstwerke führen diese Tradition fort, die sich hier vielleicht erstmals nachweisen lässt. Auf der gegenüberliegenden linken Seite nimmt ein weiterer Engel Johannes an die Hand, um ihm die neue Stadt zu zeigen.

Bei den 60 Quadratmeter großen Fresken von Saint-Chef handelt es sich insgesamt um ein durchaus eigenständiges Werk. Beeinflussungen seitens der Bamberger Apokalypse oder der Apokalypse von Valenciennes wurden in Erwägung gezogen, konnten aber nie überzeugend bewiesen werden. Überhaupt entspricht es nicht der mittelalterlichen Arbeitspraxis, dass Maler kostbare Handschriften als Vorlage benötigt hätten. Die Künstler hatten eigene Ideen, und gelegentliche Ähnlichkeiten sind mitunter Zufälligkeiten, die bei gleicher Themenwahl auch nicht anders zu erwarten sind. Heute ist die Einmaligkeit von Saint-Chef unbestritten, tausende Besucher reisen in den Sommermonaten an, doch nur zwölf ausgewählte Personen dürfen, nach komplizierter Voranmeldung, pro Woche für 30 Minuten diese Oberkapelle betreten. Fotografieren ist inzwischen auch untersagt („zu gefährlich“); glücklicherweise bin ich im Besitz von älteren Aufnahmen meines ersten Besuchs Anfang der 1990er Jahre. Beides ist angeblich eine konservatorische Schutzmaßnahme, möglicherweise auch eine Wichtigtuerei. Eine Generation zuvor gab man sich weniger besorgt: 1959 wurden die Fresken samt Putz aus dem Mauerwerk herausgesägt. Die 1,40 x 2,40 Meter großen Platten wurden durch die Fensteröffnung nach unten abgeseilt, abtransportiert, dann im Atelier von M. F. d. Christen restauriert und 1961 wieder zusammengefügt. Vermutlich für immer kann man die Fugen und andere Schäden dieser umstrittenen „Restaurierung“ sehen.

Rudolf Storz: Der Wandmalerei-Zyklus im Querschiff von St. Chef, in: Hans Fegers (Hrsg.): Das Werk des Künstlers, Stuttgart 1960, S. 108-125.

Nurith Cahansky: Die romanischen Wandmalereien der ehemaligen Abteikirche St. Chef (Dauphiné), Bern 1966.

Marion Vivier, Benoît Roux: Les fresques romanes de Saint-Chef, Grenoble 2000.