LETZTER BEITRAG

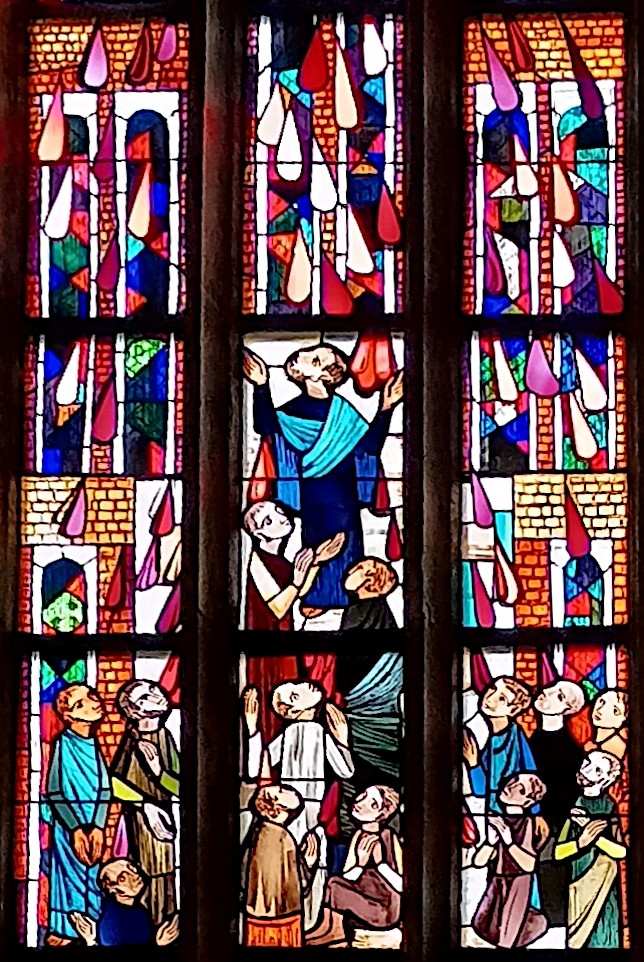

David Hetland (1947-2006): Kapelle des Riverview Place in Fargo (1987)

Riverview Place in Fargo (Nort Dakota), zu dem auch eine Kapelle für die Seniorenwohnanlage gehört, wurde von den Presentation Sisters gegründet. Die Einrichtung wurde zur Bereitstellung von Wohnraum und Pflege entwickelt und verfügt über eine

Everlövsmästaren: Fresken aus Kageröd (1475-1500)

Die Ausmalung in Hästveda entstand im gleichen Zeitraum, vermutlich ein paar Jahre nach Kageröd. Hier aber ist die persönliche Mitarbeit des Everlövsmästaren gesichert, wenngleich die Darstellung auf ältere Bilder der Himmelsstadt, etwa das aus der Kirche von Fulltofta, zurückgreift. Auch diese Fresken wurden im 18. Jahrhundert überstrichen und erst 1940

Everlövsmästaren: Fresken aus Äspö (um 1500)

In Äspö entstand um 1500 eines der letzten Werke des Everlövsmästaren. Hier nahm er mit dem markanten Vierecksturm in der Stadtdarstellung ein Detail aus Kageröd wieder auf, wie auch die Farbgebung, die kompositorische Anordnung und die Motivwahl an die älteren Arbeiten anlehnt. Unter den Jerusalems-Darstellungen des Everlövsmästaren gilt in der

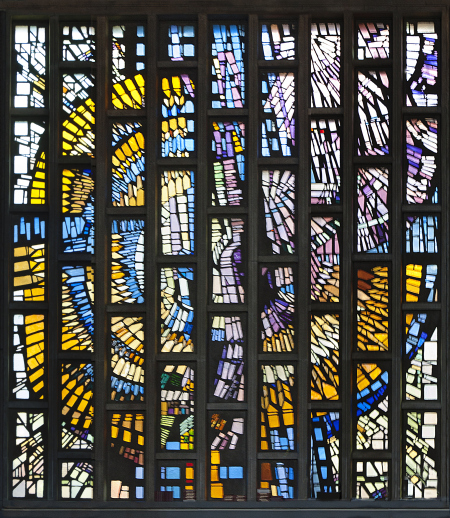

Olof Herman Kälde (1936-2014): Vår Frus in Västerås (1989)

1989 setzte Olof Herman Kälde (1936-2014) für die römisch-katholische Kirche Vår Frus („Unser Lieben Frauen“) in Västerås erneut ein Mosaik zum Thema „Det himmelska Jerusalem“, nach seiner Arbeit für die Kila-Kirche 1967. Obwohl zwischen beiden Mosaiken über zwanzig Jahre liegen, gibt es durchaus Ähnlichkeiten: Beide Arbeiten schließen die gesamte Schauseite

Berend Hendriks (1918-1997): Sint Dominicus in Rotterdam (1960)

Die römisch-katholische Kirche Sint Dominicus in Rotterdam (Sankt Dominikus) wurde im Jahr 1960 mit Geldern aus Deutschland als Teil der Wiedergutmachung für die Zerstörungen von 1940 und den Folgejahren neu errichtet. Es handelt sich dabei um die ehemalige mittelalterliche Stadtkirche des Dominikanerordens in Rotterdam. Die Gemeindeverwaltung beauftragte Berend Hendriks (1918-1997),

Wandmalereien in Sankt Marein bei Neumarkt (um 1265)

In der römisch-katholischen Pfarrkirche Sankt Marein bei Neumarkt (Steiermark) wurden 2017 an den Gewölbeflächen restauratorische Befundungen durchgeführt, die Hinweise auf eine umfangreiche mittelalterliche Wandmalerei ergaben. Bei der dann erfolgten Freilegung kam unter acht Farbschichten ein umfassendes Himmlisches Jerusalem zum Vorschein: Eine reich verzierte, symmetrisch rechteckig angelegte Stadtmauer mit vier kuppelgekrönten

Cynthia Tokaya (geb. 1969): Triptychon „Das Himmelstor und Irminsäulen“ der Friedhofskapelle in Hagen (2011)

Zwischen den Jahren 2010 und 2011 wurde ein modernes Triptychon für die kommunale Friedhofskapelle in Hagen am Teutoburger Wald südlich von Osnabrück fertiggestellt (signiert und datiert auf dem ersten Flügel unten rechts). Damit war der Prozess abgeschlossen, ein Fachwerk-Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert als Kapelle umzugestalten. Höhepunkt des Umbaus ist

Friedrich Stummel (1850-1919): St. Regenfledis in Kalkar-Hönnepel (1908)

Friedrich Stummel (1850-1919) hat im seinem umfangreichen Schaffen mehrfach die Symbole der Lauretanischen Litanei aufgegriffen. Viele seiner Arbeiten haben der Zweite Weltkrieg und der deutsche Purifizierungswahn der 1960er Jahre vernichtet, aber mindestens drei Himmelspforten haben überlebt und sind bislang auch nicht der jüngsten Profanisierungswelle zum Opfer gefallen. Ein Beispiel findet

Friedrich Stummel (1850-1919): St. Dionysius in Nordkirchen-Capelle (um 1903)

Friedrich Franz Maria Stummel (1850-1919) war ein wichtiger Vertreter des deutschen Historismus mit universalem Anspruch; er arbeitete als Maler, Textilkünstler, Innendekorateur und Glasmaler. 1866 studierte er als sechzehnjähriger bereits an der Düsseldorfer Kunstakademie, damals eine der, wenn nicht die zentrale Ausbildungsstätte für Sakralkunst. Stummel hatte vielfältige Interessen und Talente, ungewöhnlich

Giovanni de Gregorio, detto Pietrafesa (1579/80-1656): Maria Immaculata aus Piaggine (1633)

Das Motiv der Maria Immaculata ist, das zeigen statistische Vergleiche, auf Europa ungleich verteilt: Während in Frankreich Werke aus Stein und Glas dieses Motiv bevorzugen, sind Spanien und vor allem Italien Länder, in denen die Ölmalereien vorherrschen. Selbst in entlegenen Dorfkirchen mit ein paar hundert Einwohnern kann man wahre Meisterwerke

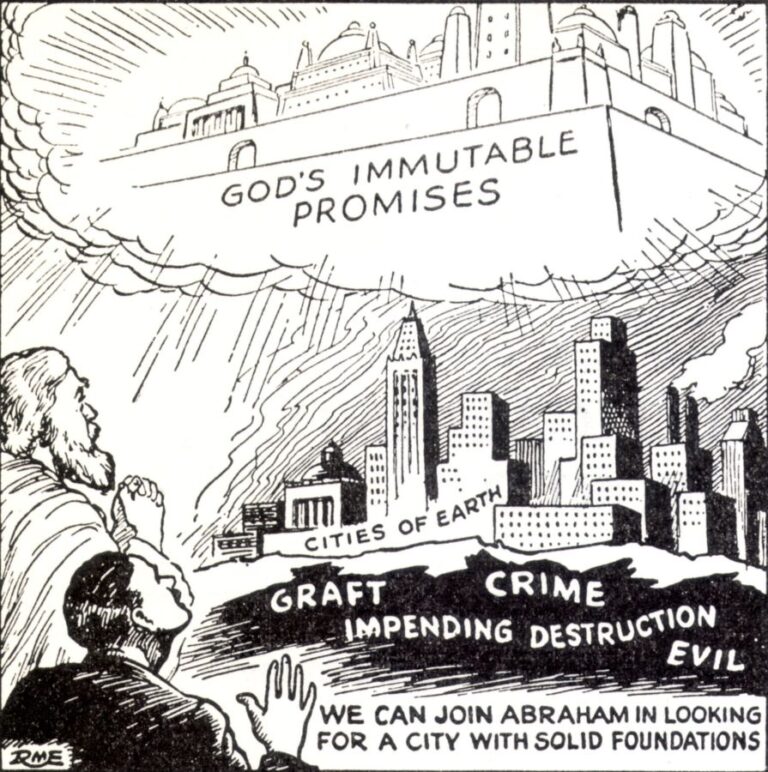

R. M. E.: US-amerikanisches Zweiwegebild (1952)

Der Künstler, der mit dem Akronym „R. M. E.“ signierte, schon einmal 1939 eine humorige Illustration zum Thema Neues Jerusalem präsentiert; 1952 legt er nach. Diesmal erschien sein Beitrag in „Principles of life from the word of God“ („Lebensprinzipien nach dem göttlichen Wort“, Pacific Press Publishing Association, Mountain View, S.

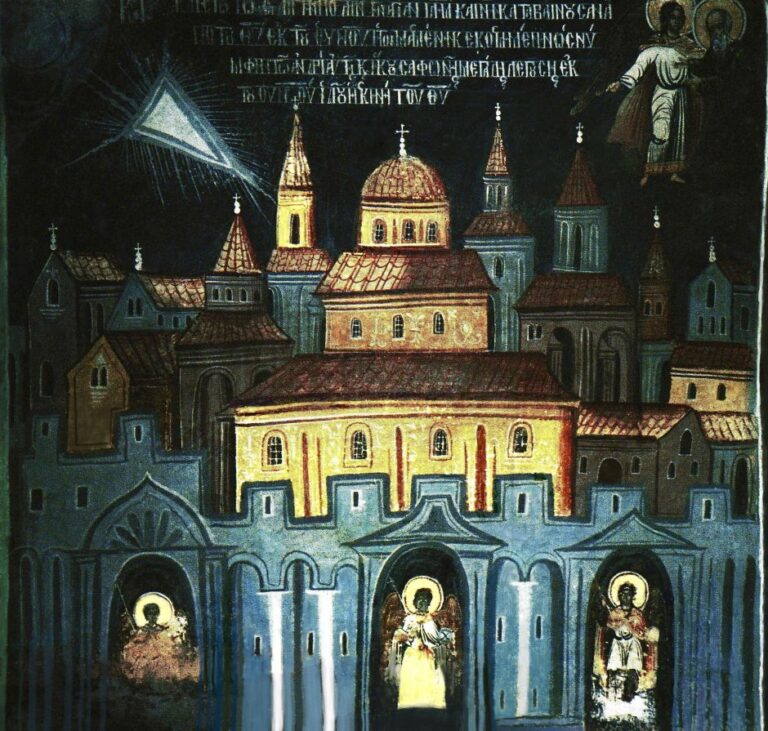

Konstandinos und Athanasios: Fresken aus dem Athoskloster Xenofontos (1637)

Unmittelbar neben dem Kloster Dochiariou mit seinem Freskenzyklus zu der Johannesoffenbarung liegt das weniger bekannte Kloster Xenofontos im Nordwesten der Halbinsel Chalkidiki in Griechenland. Auch dieses Kloster hat ein beachtliches Alter aufzuweisen, es wurde gegen Ende des 9. Jahrhundert erbaut. Hier befinden sich die Fresken mit den Apokalypsedarstellungen, einschließlich des

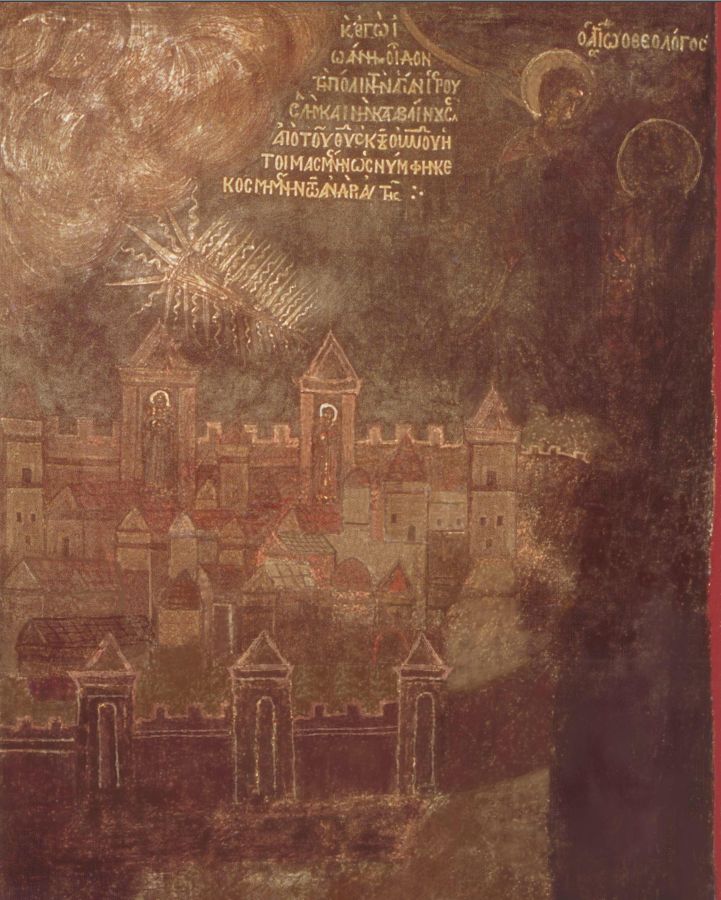

Fresko aus dem Athos-Kloster Dionysiou (1537-1547)

Das Kloster Dionysiou (Berg Athos, Griechenland) wurde gegen Ende des 14. Jahrhunderts gegründet. Das hiesige Vestibül des Refektoriums (trápesa) mit den Fresken zur Apokalypse wurde zwischen 1537 und 1547 erbaut und ausgestaltet, möglicherweise von den gleichen Künstlern, die zuvor im Kloster Dochiariu tätig gewesen waren. Mit Sicherheit waren es selbst

Rheinischer Meister: Entwurfszeichnung (Ende 15. Jh.)

Entwurfsskizzen und Entwurfszeichnungen werden dann zu Originalen, wenn das Objekt, auf das sich der Entwurf bezieht, nicht mehr vorhanden ist oder nie entstanden ist. Beides ist möglich bei einer Skizze, die einem rheinischen Meister zugeordnet wird. Schon der Begriff ist schwammig, dieser Meister kann aus so unterschiedlichen Städten wie Straßburg,

Ippolito Borghese (gest. 1627): Maria Immaculata aus dem Kapuzinerkloster in Camerota (1619)

Ippolito Borghese war ein italienischer Maler, der vor allem in Neapel wirkte und daher zur neapolitanischen Malerschule gezählt wird. Viele Malereien gelangten von Neapel aus in die umliegenden Städte und Dörfer, vor allem in die Regionen Kampanien, Basilikata und Kalabrien. Borghese war von der Gegenreformation beeinflusst. Die Maria Immaculata wurde

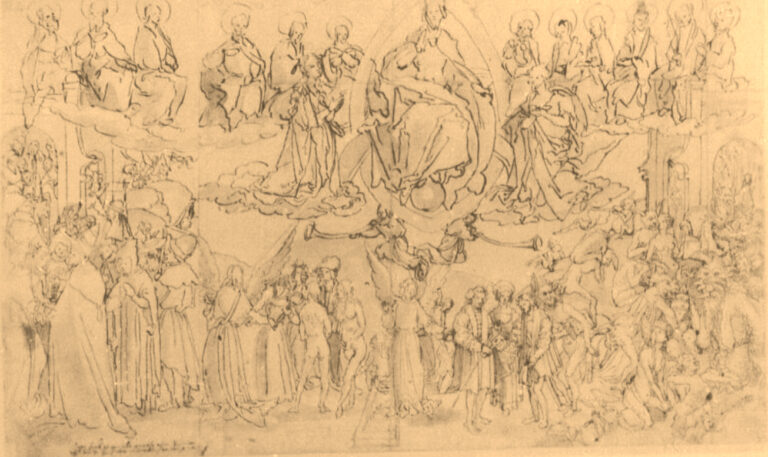

Hans Caldenbach gen. Hess (um 1430-1504): Weltgerichtszeichnung (um 1500)

Üblicherweise werden Entwürfe, Skizzen, Vorstudien wie Nachstudien hier nicht eingepflegt, da der Erkenntnisgewinn überwiegend zu gering ist. Zudem ist es auch ein mengenmäßiges Problem: Von einigen modernen Kunstwerken gibt es bis zu 50 Entwürfe mit zum Teil nur geringen Abweichungen zum späteren Original. Etwas anderes ist es, wenn es gar

Everhard Jans (1941-2013): Wandverkleidung in Nijverdal (1989)

Die Freie Evangelische Gemeinde in Nijverdal bei Hellendoorn, einem ehemaligen Zentrum der Textilindustrie in den Niederlanden (Provinz Overijssel), besitzt an der rechten Seite ihrer Kirche ein metergroßes Wandpaneel. Diese monumentale Wandverkleidung wurde von mehreren Frauen der Gemeinde nach einem Entwurf

Erentrud Trost (1923-2004): Messgewand aus dem Mindener Dom (1993)

In der Johannesoffenbarung ist das weiße Kleid ein Symbol für den durch Christus geretteten und von Sünden rein gewaschenen Menschen – ein Gedanke, der auf dem Mindener Kasel mit anklingt. Das Rot ist ebenfalls eine Farbe der Apokalypse, als Blut

Jan Kooijman (1923-2015): Fenster aus der „kleinen Kirche auf dem Hügel“ in Heelsum (1976)

Während in der Provinz Gelderland zahlreiche Kirchen der Konfessionen in den letzten Jahrzehnten schließen mussten, abgerissen wurden oder zu Wohnungen umgebaut wurden, hat man sich entschlossen, die Kirche in Doorwerth-Heelsum zu einem lokalen Zentrum auszubauen und zu fördern. Der „kleine

Marius de Leeuw (1915-2000): Kapelle des Jeroen-Bosch-Krankenhauses in Herzogenbusch (1965)

Im Jahr 1965 gestaltete Marius de Leeuw (1915-2000) in Herzogenbusch (Den Bosch) für ein Krankenhaus die Fenster der dortigen Karlskapelle (Caroluskapel). Im Zuge des Neubaus des Krankenhauses 1989 wanderten die Fenster zunächst in die Maria Regina Kirche nach Boxtel. Die

Weltgerichtsdarstellung aus Sankt Martin in Zaltbommel (um 1475)

Ein kunsthistorischer Höhepunkt ist die niederländische Stadt Zaltbommel am Waal mit der Basilika St. Martin (Grote of Sint-Maartenskerk). Das Bauwerk besitzt zahlreiche mittelalterliche Wandmalereien der Gotik, darunter auch auf dem östlichen Triumphbogen, am Übergang von Mittelschiff zum Chor. Dort befindet

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Chorfenster der Martinskirche in Großingersheim (1962)

Bei dem Umbauprojekt der Martinskirche in Großingersheim nördlich von Stuttgart fand Wolf-Dieter Kohler (1928-1985) einen reichhaltigen historischen Bestand vor: Mittelalterliche Fresken, frühneuzeitliches Beschlagwerk, eine barocke Orgel und andere Kunstgegenstände, die bei diesem Anlass aus der Kirche entfernt wurden – ursprünglich

Über mich

Dr. Claus Bernet

Um etwa 1990 begann ich, mich mit dem Thema Jerusalem zu beschäftigen. Die Stadt habe ich mehrfach bereist und Bücher zu diesem Thema verfasst; erwähnen sollte man vielleicht die Reihe „Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem“, den Band „Perlen des Neuen Jerusalem“ und meine Dissertation „Gebaute Apokalypse“. Zahlreiche Aufsätze erschienen immer wieder in Fachzeitschriften (Das Münster, Textilkunst International, Zeitschrift für Sepulkralkultur, u.v. a.). Mit meiner wissenschaftlichen Dokumentation von Jerusalems-Kunstwerken konnten bereits Ausstellungen und Museumskataloge unterstützt sowie Gemeinden bei der Anschaffung von geeigneten Kunstwerken beraten werden. Regelmäßig gebe ich auch Bildvorträge zu diesem Thema. Grundlage der Publikationen und der Bildvorträge sind meine fotografische Sammlung von inzwischen 6.000 Aufnahmen von Glasfenstern, Fresken, Mosaiken und anderen Kunstwerken.