Der Morgan-Beatus ist weltweit die älteste erhaltene Beatus-Handschrift. Sie wird heute als Codex MS 644 in der New Yorker Morgan Library aufbewahrt. Das Himmlische Jerusalem ist in dem Werk zunächst auf fol. 222v zu sehen.

In einem umfangreichen Kolophon auf fol. 293 nennt der Schreiber Magius (Maius) seinen Namen in einem Wortspiel (Maius quippe pusillus – Maius, der Kleine), den Ort (cenobii summi Dei nuntii Micaelis arcangeli – das Kloster San Miguel de Escalada bei León), seinen Auftraggeber, den Abt Victor, und die Jahreszahl (duo gemina ter terna centiese ter dena bina = 2 × 2 + 3 × 300 + 3 × 10 × 2 = 964). Weil die damals in Spanien übliche Zeitrechnung von der heute verwendeten um 38 Jahre abwich, würde das eine Entstehungszeit von 926 bedeuten. In der heutigen Forschung wird ein so frühes Datum aus stilistischen Gründen nahezu ausgeschlossen. Allgemein wird eine Entstehung um die Mitte des 10. Jahrhunderts angenommen.

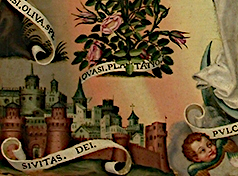

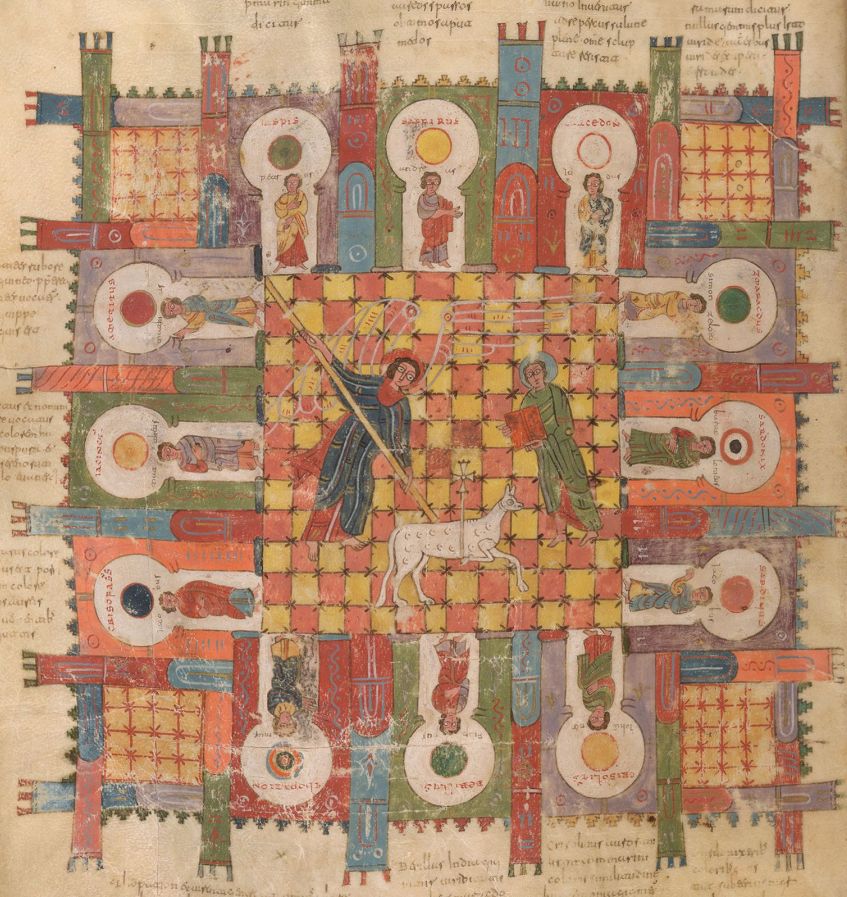

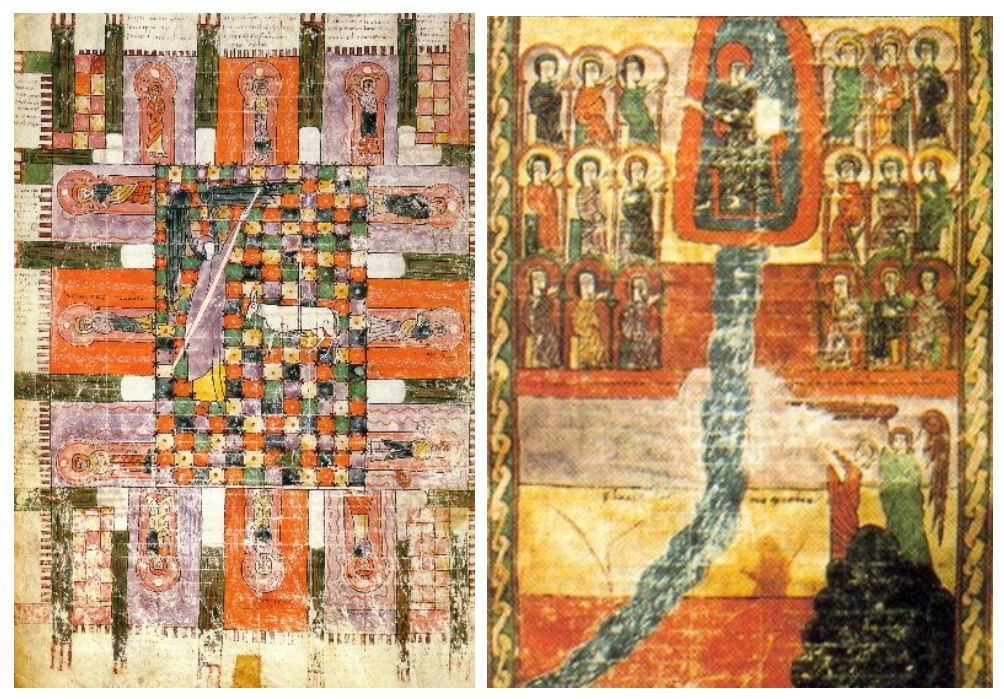

Bei der Abbildung zum Himmlischen Jerusalem ist der mozarabische Einfluss vornehmlich der arabische Rundbögen der zwölf Tore. Jede Räumlichkeit fehlt, die Darstellung ist zweidimensional, was man bei den Mauern des Himmlischen Jerusalem gut erkennen kann: Es sieht aus, als wären die Mauern nach außen geklappt. Diese zunächst eigenartig erscheinende Darstellungsform des Himmlischen Jerusalem findet man übrigens fast nur bei den Beatus-Handschriften. Hinzu kommt eine reiche Ornamentik in kräftigen und leuchtenden Farben, wie etwa bei dem aufgemalten Mosaikboden im Stadtinneren.

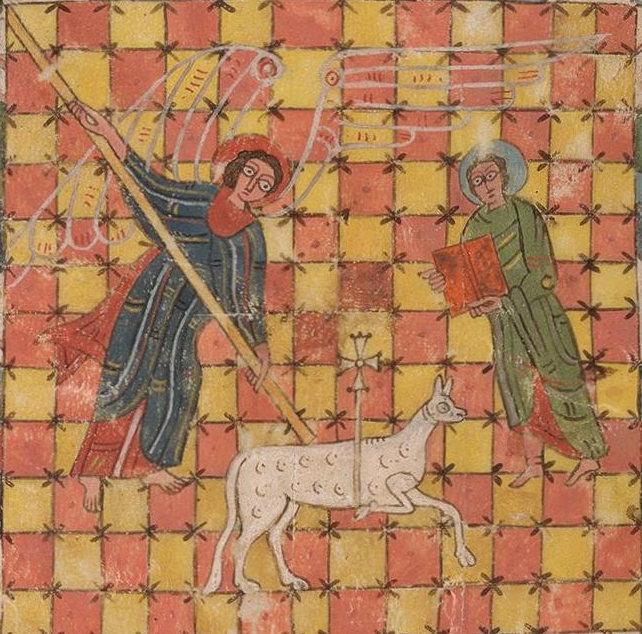

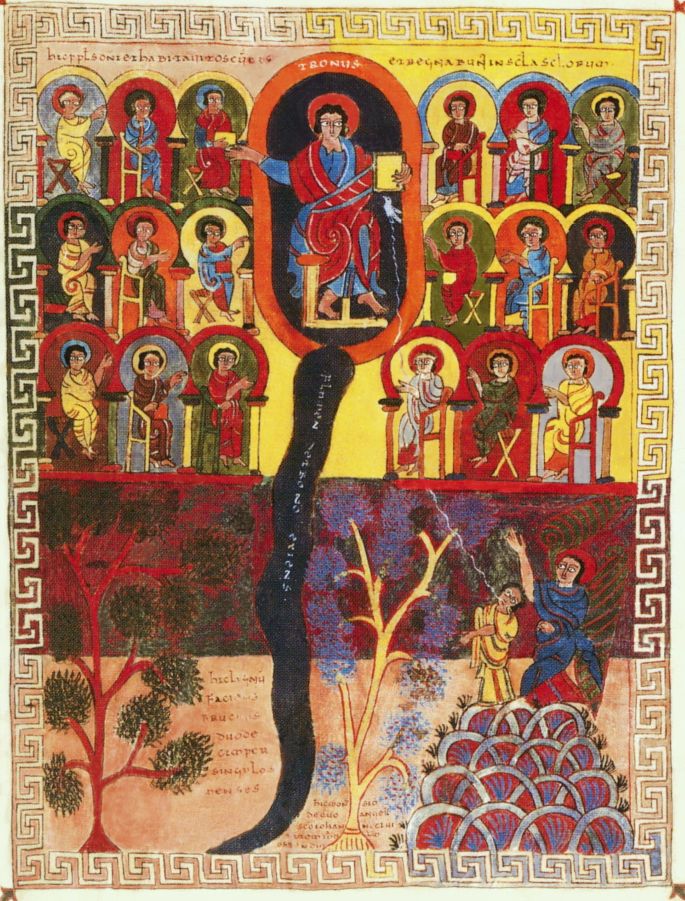

In einer Beatushandschrift findet sich das Himmlische Jerusalem meist zwei Mal, einmal von außen und ein weiteres Mal – wie hier – von innen. Gezeigt werden die Ältesten, versammelt um den Thron Gottes. Dort ist das Buch mit den Sieben Siegeln aufgeschlagen. Von Gottes Thron fließt der Lebensstrom, der meist einer Schlange ähnlich sieht, nach unten. Erst in der unteren Bildhälfte rechts sind Johannes auf Patmos und der Engel zu finden, welcher auf die gegenüberliegende Stadt zeigt. Der Hintergrund dieser Miniatur ist in drei breite Streifen geteilt, die sich vor allem in ihrer Farbe, nicht inhaltlich, unterscheiden.

John Williams, Barbara A. Shailor: Beatus-Apokalypse der Pierpont Morgan Library. Ein Hauptwerk der spanischen Buchmalerei des 10. Jahrhunderts, Stuttgart 1991.

A Spanish apocalypse. The Morgan Beatus manuscript. Introduction and commentaries by John Williams, New York 1991.

Ingo F. Walther, Norbert Wolf: Codices illustres. The world’s most famous illuminated manuscripts, 400 to 1600, Köln 2005.

David Raizman: Prayer, patronage, and piety at Las Huelgas. New observations on the later Morgan Beatus (M. 429), in: Therese Martin, Julie A. Harris (Hrsg.): Church, state, vellum, and stone. Essays on medieval Spain in honor of John Williams, Leiden 2005, S. 235-273.

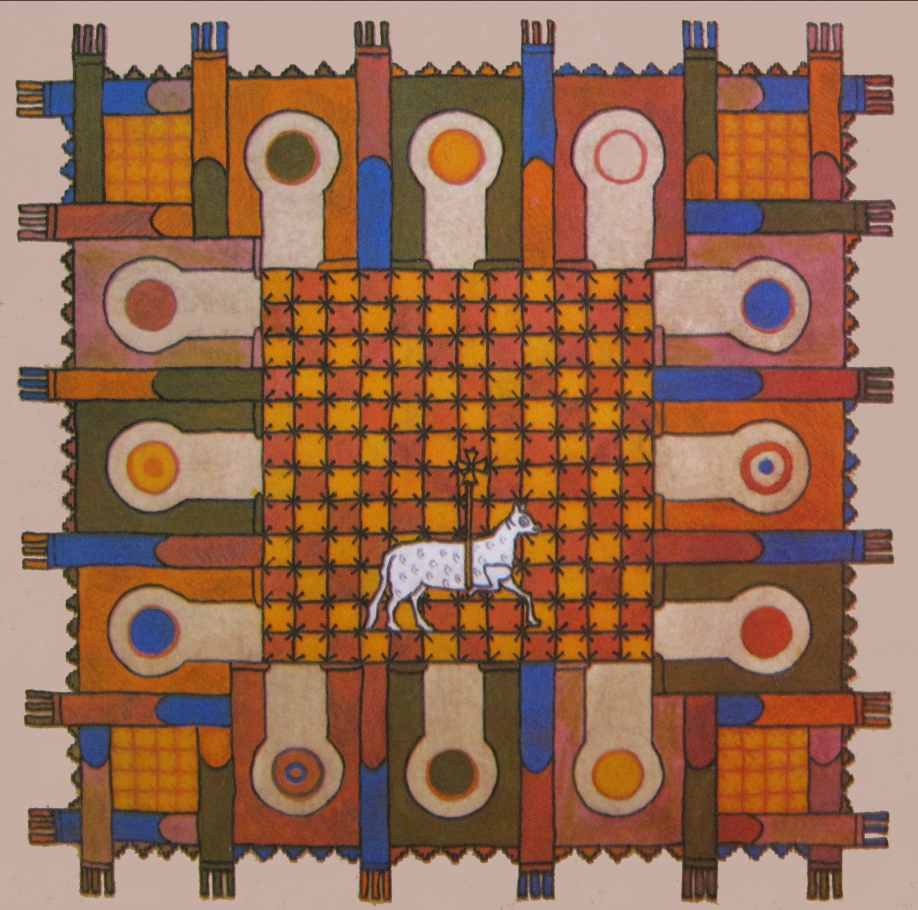

Der Urgell-Beatus ist ein Codex des Archivs der katalonischen Stadt Seu d’Urgell (MS 26) aus der Zeit um 975. Er ist letztlich eine Kopie des Morgan-Beatus, was man deutlich an der Ausgestaltung des Himmlischen Jerusalem von fol. 186v und von fol. 187 sehen kann, wenngleich Abweichungen und Freiheiten gegenüber dem Original vorhanden sind. Die Wandfläche der Tore ist nun einheitlich rhythmisch im Wechsel rot und violett gesetzt. Dagegen wurde bei dem Muster des Stadtinneren auf mehr als zwei Farbtöne zurückgegriffen. Dort befinden sich nur noch das Lamm und der Engel mit einem langen Maßstab, wohingegen Johannes, wie gewohnt, auf fol. 187 auf einem Hügel unten rechts zu sehen ist. Der ihm beim Morgan- und ebenso beim Valladolid-Beatus gegenübergestellte Lebensbaum wird hier nicht gezeigt, wodurch, auch durch andere Details befördert, die Binnenstruktur flächiger erscheint.

Albert Vives: El Beatus de la Seu d’Urgell. Descripció temàtica i artística de les miniatures, in: Urgellia, 1, 1983, S. 454-500.

Antonio Cagigós Soro (Hrsg.): The Beatus of la Seu d’Urgell and all its miniatures. A book of the first millennium with messages for today, Seu d’Urgell 2001.

Antonio Cagigós Soro (Hrsg.): El Beato de la Seu d’Urgell y todas sus miniaturas. Museu Diocesà d’Urgell, La Seu d’Urgell, Seu d’Urgell 2001 (2).

Claus Bernet: Beatus-Apokalypsen, Norderstedt 2016 (Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem, 38).

Noch nach über Hunderten von Jahren beschäftigen sich Künstler mit den Beatus-Illustrationen. Diese moderne stilisierte Fassung wurde im Jahr 1982 von dem Spanier Vicente Pascual Rodrigo (1951-2008) entworfen. Sie findet sich auf dem Cover des Buches „Simbolos“ von Titus Burckhardt (1908-1984), eines schweizerischen Sufiforschers und Vertreters der Philosophia perennis, also der Vorstellung, dass sich bestimmte philosophische Einsichten über Zeiten und Kulturen hinweg erhalten oder weitergegeben werden (perennieren). Im Vergleich beider Kunstwerke, zwischen denen etwa tausend Jahre liegen, fallen hier die deutlich runderen und weicheren Formen auf. Auffällig ist, das die gesamte Beschriftung weggelassen wurde, ebenso fehlen der Engel, Johannes und zwölf weitere Figuren in den Toren. Allein das Lamm ist ein letztes Lebenszeichen. Die Farbgebung wurde jedoch minutiös übertragen, sowohl bei der Architektur als auch den zwölf Edelsteinen. So sind in beiden Arbeiten die Farben der ersten oberen Reihe der Edelsteine Grün, Gelb und Weiß, die der unteren Reihe Orange, Grün und Gelb.

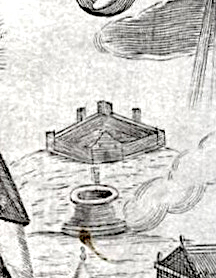

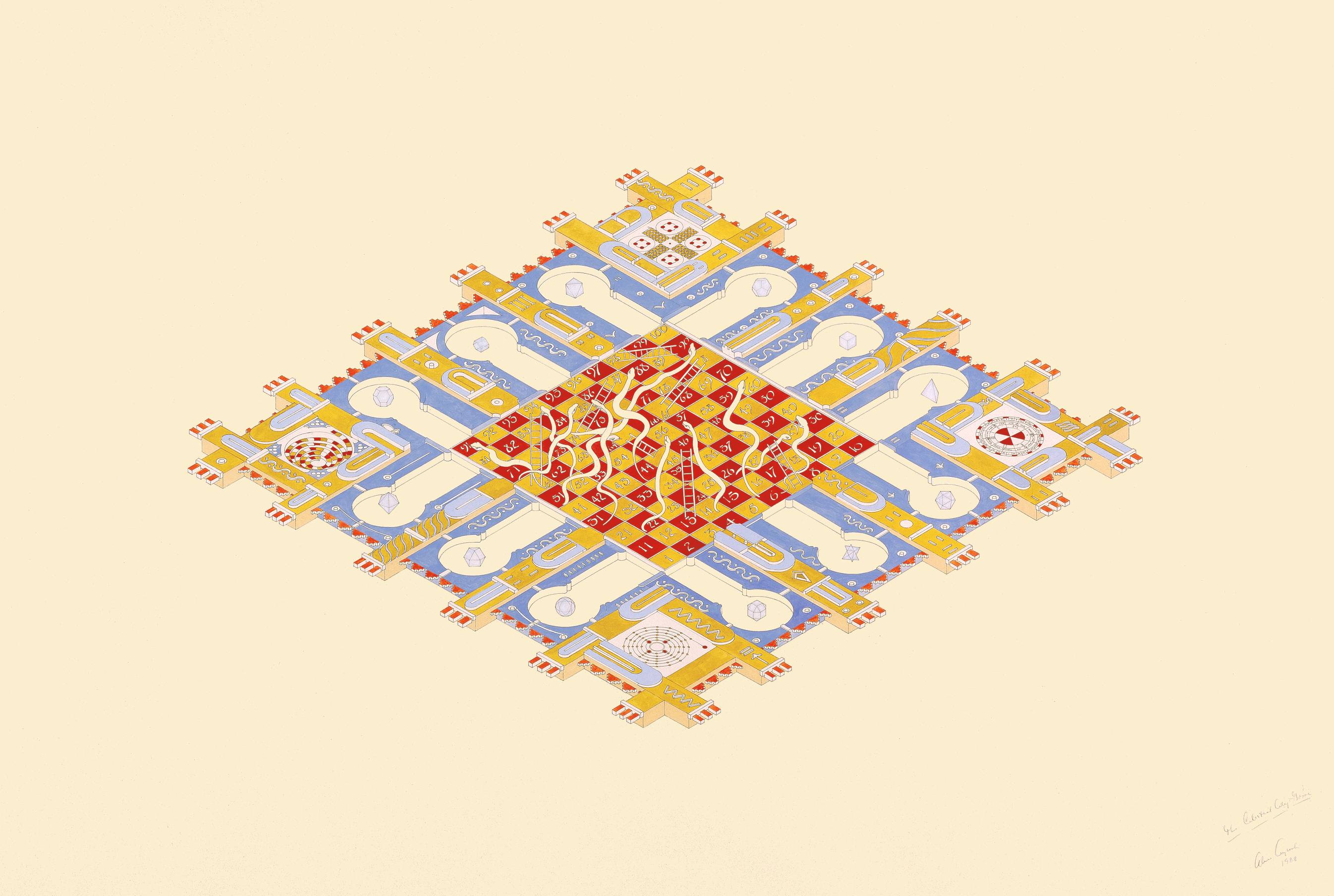

In den USA scheint der Morgan-Beatus besonders beliebt zu sein. Ebenfalls wie die zuvor beschriebene Arbeit schuf in den 1980er Jahren, nämlich 1988, die Amerikanerin Alice Aycock (geb. 1946) eine Zeichnung mit dem Titel „The Celestial City Game“ („Das himmlische Stadtspiel“). Es handelt sich um eine Tinten- und Wasserfarbenzeichnung auf einem 231 x 156 Zentimeter großem Cremepapier. Diese Arbeit gelangte 2009 in die Sammlung des Parrish Art Museum in Water Mill (New York). Auch hier wurde im Gegensatz zum Original auf eine Beschriftung verzichtet. Belebende Figuren fehlen, weder Johannes, der Engel mit dem Maßstab oder die zwölf Apostel wurden übertragen, sogar auf das weiße Gotteslamm wurde verzichtet. Die Farbgebung der neueren Arbeit unterscheidet sich zum Original; die Zeichnung zeigt einheitlich hellblau gefasste Tore und dazwischen gelbe Türme, beides mit roten Zinnen besetzt. Die rotgelbe Farbgebung des Schachbrettmusters im Zentrum ist beibehalten worden, eingezeichnet sind aber zahlreiche Leitern und weiße Schlangen, was zeigt, das hier eine ganz andere, neue Funktion vorliegt: Das Kunstwerk gibt die Folie zu einem imaginären Brettspiel ab, wie es der Titel verrät.

Der schweizerische Kunstlehrer Pascal Meier hat sich mit mittelalterlicher Buchmalerei auseinandergesetzt und zieht sie als Vorlage eigener Interpretationen heran. Eine seiner Interpretationen in Blattgold, Tempera, Tinte und Wasserfarben ist an den Morgan-Beatus angelehnt, wenngleich mit entscheidenden Unterschieden. Vor allem strahlen die neuen Arbeiten in hellen, kräftigen Farben wie einst vermutlich das Original. Beide Blätter erschienen 2009. Folio 64 ist 42 x 42 Zentimeter groß und zeigt das Neue Jerusalem von oben (links). Doch im Gegensatz zum Original blickt das Lamm nach links und der Maßstab des Engels ist in der Position umgekehrt. Direkt über die zwölf Apostel wurde jeweils eine Engelsfigur gesetzt, die im Morgan-Beatus fehlt. Ebenso hat Meier auf die gesamte lateinische Beschriftung verzichtet.

Die folgende Arbeit (rechts) gehört zu Folio 65 und misst 46 x 29 Zentimeter. Sie zeigt die auserwählten Seeligen im Neuen Jerusalem, was ebenfalls an den Morgan-Beatus angelehnt ist, jedoch auch hier mit Differenzen: Die Mandorla ist bei Meier spitz und nicht gerundet; die Zahl der sitzenden Ältesten an jeder Seite zu Christi wurde um drei verringert, des weiteren die Blätter des Lebensbaumes verkleinert und auch hier wurde auf jede Schriftbeigabe verzichtet. Insgesamt sind die Meier’schen Interpretationen farbstärker, kontrastreicher und betonen mehr die Umrisse der Zeichnungen.