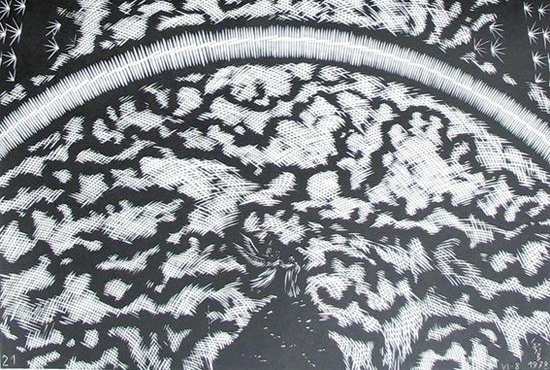

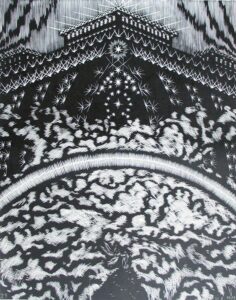

Zwischen den Jahren 1977 und 1978 schuf der römisch-katholische Künstler Szabo Béla (1905-1985) zweiundzwanzig Holzschnitte zu einer Serie zur Offenbarung. „Das neue Jerusalem“ ist das 21. und vorletzte Bild dieses Apokalypsezyklus. Es entstand am 6. August 1978, an dem Tag, an dem Papst Paul VI. in Rom verstarb.

Wie auch bei anderen Werken dieser Serie setzt der Künstler ganz auf Schwarzweiß-Effekte. In der unteren Hälfte spannt sich ein heller Bogen von links nach rechts. Dies ist der Regenbogen über Wolken, in denen ein winziger Engel ein menschliches Wesen auf dem Weg in Richtung der himmlischen Stadt begleitet. In den Wolken kann man auch weitere Engel oder menschliche Seelen sehen. Nach anderer Deutung ist der weiße Bogen der Zionsberg, auf dem ein Engel den Johannes auf die Stadt aufmerksam macht. Im oberen Bereich können die Mauerkante und die Tore oder Türme der Gottesstadt erahnt werden. Man hat den Eindruck, als würde der Baukörper von innen festlich leuchten, was mit den Mitteln des Holzschnitts höchstes Können erfordert. Möglicherweise handelt es sich bei den Toren/Türmen auch um Zinnen als oberen Abschluss, und eines der Tore ist mit hell leuchtenden Sternen geschmückt. Der Betrachter schaut dabei auf eine der vier Kanten der vermutlich quadratischen Stadt. Ein besonders auffälliger Stern mit einem Lichtkranz befindet sich exakt an der Ecke der Mauerseiten. Ein weiterer Hell-Dunkel-Effekt sind die Blitze, die wie Stromschläge über der Stadt einschlagen oder von ihr ausgehen.

Szabo Béla wurde am 1905 in Gyulafehérvar in Siebenbürgen geboren und bildete sich dort und in Budapest als Maschinenbauzeichner aus. Von 1936 bis 1938 studierte er an der Hochschule für Bildende Künste in Budapest. Später lebte der Künstler in Koloszvar (Cluj/Klausenburg) in Siebenbürgen/Rumänien, bis zu seinem Tod im Jahre 1985.

Katolikus imakönyv, Kolozsvár 1975.

Száz szerelmes szonett, Kolozsvár 1984.