Bei der Tafel (12 x 15 Zentimeter) handelt es den mittleren Teil eines Triptychon, dessen Seitenfügel verloren gingen oder nie angefertigt wurden. Die Arbeit aus lackiertem Emaille und gebranntem Kupfer stammt aus dem Atelier von Monvaerni. Über diesen wissen wir nicht viel. Monvaerni ist das Pseudonym für einen anonymen Künstler, der im späten 15. Jahrhundert in Limoges tätig war und für seine religiösen Emaille-Werke bekannt wurde. Sein Name wurde aus einer Inschrift auf einem weiteren Triptychon interpretiert, das heute im Cincinnati Art Museum aufbewahrt wird. Der Stil des Meisters zeichnet sich, so urteilt die Fachwelt, durch eine „gewisse Ungeschicklichkeit in der Darstellung der Figuren, aber auch durch einen überraschenden Realismus und eine Begabung für das dramatische Erzählen“ aus. Auch dieses Werk entstand in Limoges, etwa um 1500, als allerdings die dortige Tradition der Emaillebearbeitung sich im Niedergang befand. Auch das Thema Weltgericht war eigentlich ein Auslaufmodell, zumindest in dieser mittelalterlichen Darstellungsweise, die noch ganz an Miniaturen des 15. Jahrhunderts orientiert ist. Allerdings ergeben sich im Aufbau des Kunstwerks Besonderheiten, die an der Echtheit dieser Arbeit Zweifel aufkommen lassen.

So sind die Heiligen Christus, Maria und Johannes auffällig niedrig gesetzt – üblicherweise ist mindestens Christus höher als das Himmlische Jerusalem (das er schließlich regiert), hier jedoch sogar niedriger. Die Verdammnis ist hier nicht unten zu finden, sondern dort, wo man weitere Heilige erwarten müsste, links von Christus (für den Betrachter rechts von Christus). Auch weitere Details sind sonderbar, etwa eine Person, die über der Balustrade des Jerusalemturms in einer Schriftrolle liest – auf anderen (echten?) spätmittelalterlichen Werken wird an dieser Position stets musiziert.

Die Tafel ist heute ein Bestandteil der Mittelaltersammlung des Metropolitan Museum of Art in New York (Inventarnummer 32.100.250). Es ist aus dem Vermächtnis von Col. Michael Friedsam (1860-1931), dem Manager einer Kaufhauskette. Einen Teil seines Vermögens investierte Friedsam in Kunstwerke und im Laufe seines Lebens entstand die damals vermutlich größte private Sammlung europäischer Kunst in den USA. Friedsam war jedoch kein Kunstkenner. Nach seinem Tod stellte sich heraus, dass ein großer Teil seiner Werke Fälschungen aus Europa waren.

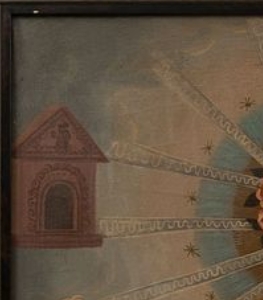

Bei dem Werk von Monvaerni ist ausgerechnet das Himmlische Jerusalem im oberen Teil zerstört oder war nie vollständig ausgearbeitet. Wie es ausgesehen haben könnte oder gedacht war, zeigt eine ganz ähnliche Plakette aus gleicher Zeit. Dies Arbeit (27 x 24 Zentimeter groß) wird dem Meister des Triptychons von Orleans zugeschrieben und befindet sich in Privatbesitz. Im unteren Bereich sind die Mauern wie bei Monvaerni gehalten, lediglich mit weiteren vergoldeten Schraffuren überzogen. Auch die Figuren sind in der Anordnung identisch, sogar der Leser findet sich wieder, jetzt jedoch mit einer Schriftrolle ohne Text. Der Aufbau dahinter ist anders gehalten. Es sind eigenartiger Weise genau die Partien, die bei Monvaerni fehlen: Ein Satteldach mit drei Dachgauben, alles in dunklem Türkis gehalten, lediglich die Ränder wurde durch vergoldete Linienführung leuchtend hervorgehoben.

Jean Joseph Marquet de Vasselot: Les émaux de Monvaerni au musée du Louvre, in: Gazette des beaux-arts, 3, 1910, S. 299-316.

Aguttes. Haute Époque 28 mai 2024, Neuilly-sur-Seine 2024.