Eine echte Rarität sind zwei Behälter aus dem 17, Jahrhundert, in denen einst die Kollekte gesammelt wurde. Für diese gibt es je nach Region verschiedene Bezeichnungen: Klingelbeutel, Kingelkasten, Opferstock, Kollektenbox, Bedel, Almosenbrett, Bettelbrett oder Sammelbrett. Meist sind diese Beutel aus Stoff oder Leder und haben daher selten die Jahrhunderte überdauert. In der Gemeinde Grosshöchstetten (Kanton Bern) haben sich gleich zwei solche Objekte erhalten. Möglicherweise war ein solcher Klingelbeutel einmal für die männlichen, ein weiteres Mal für die weiblichen Gemeindemitglieder gedacht. Die hiesigen Behälter sind aus Blei, was verwundert, denn das Fallen der Münzen auf den Boden verursachte ein lautes Geräusch, was vielleicht gewollt war, um zu überwachen, dass auch jeder etwas gibt.

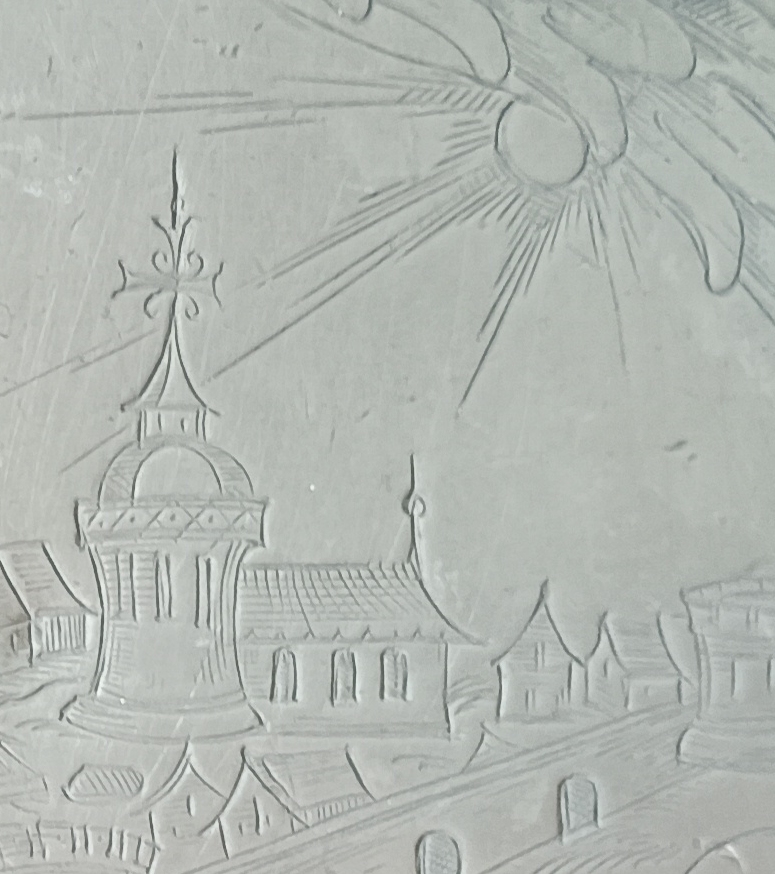

Üblicherweise sind solche Objekte einfach und bescheiden gehalten. Diese beiden Exemplare sind jedoch auf der Vorderseite üppig verziert. Bekannt ist der Spruch „Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt“, und hier wird tatsächlich der Ort anschaulich vor Augen geführt, wenn die Seele aus dem Feuer springt und endlich erlöst in das Himmlische Jerusalem kommt.

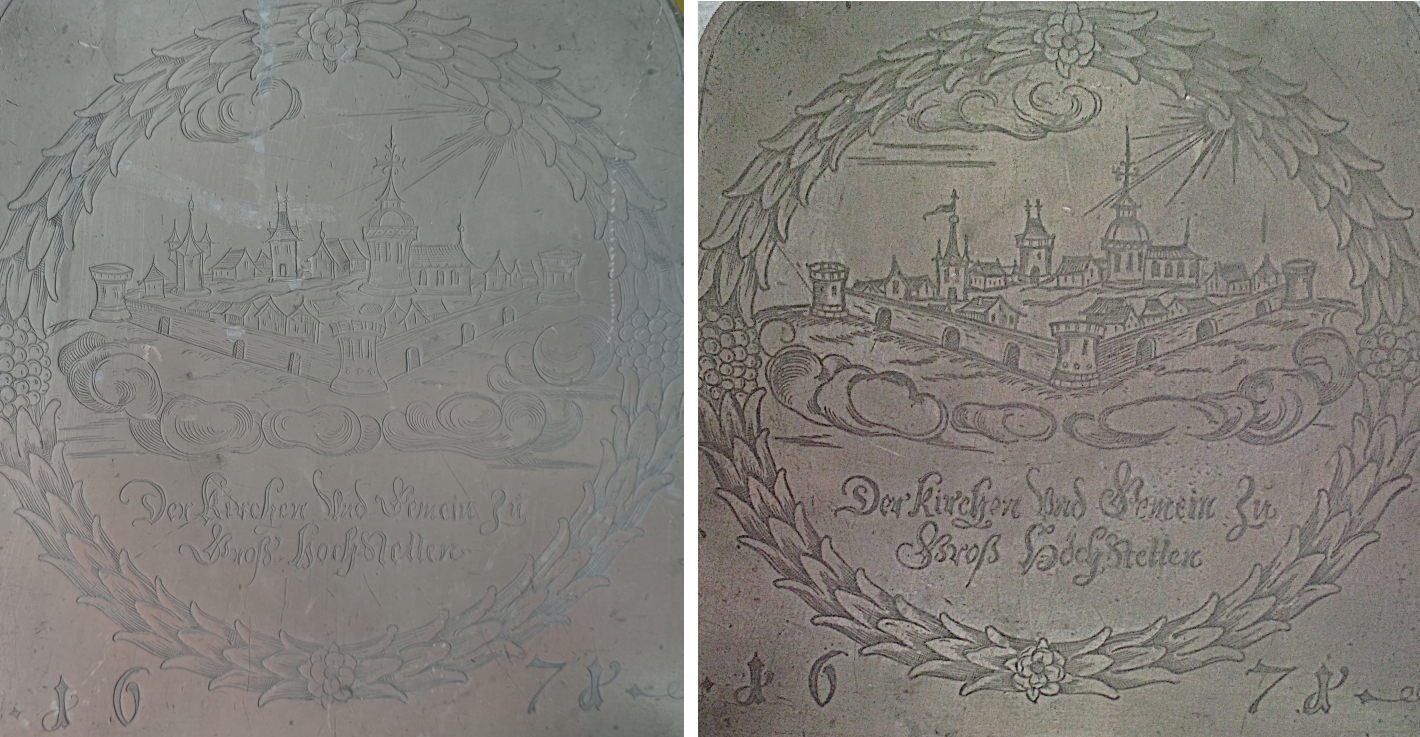

Jerusalem ist in eine Renaissance-Girlande mit Blumen und Früchten gerahmt. Die Stadt ist mit einer Ecke zum Betrachter gezogen, womit zwei Seiten mit jeweils drei Stadttoren sichtbar werden. Im Inneren reihen sich kleine Wohnhäuser und größere Kirchenbauten aneinander. Von den Bauten fallen vor allem die fantasiereichen Dachbauten auf, die an schweizerische Architektur des 17. Jahrhunderts orientiert ist. Als Künstler kommt ein Handwerker der näheren Umgebung aus dem Kanton Bern in Frage. Seine Vorlage hat er aber von woanders her. Die Bildkomposition ähnelt sehr einer Jerusalems-Darstellung, die sich erstmals in einem Werk des Nikolaus von Lyra aus dem Jahr 1481 finden lässt. Identisch ist vor allem die Eckdrehung, die drei Tore an jeder Seite, die individuelle Bebauung und vor allem der Verzicht auf alles Lebendige, wie Engel, Gerettete, das Lamm oder Heilige. Im Laufe der Jahrhunderte verbreitete sich dieser Bildtypus rasant, im 16. und 17. Jahrhundert sind Fassungen als Kupferstich auch in der Schweiz nachgewiesen.

Die beiden Objekte sind übrigens nicht identisch, im Detail zeigen sich minimale bis größere Unterschiede; ein Turm der Stadt besitzt einmal eine Wetterfahne, einmal nicht. Die Zahl der Fenster des Kirchenschiffs beträgt einmal drei, dann vier Fenster. Einmal, in der linken oberen Ecke, findet sich ein bizarrer Turm mit drei Filialen, auf der anderen Fassung hat der Turm ein Helmdach. Wir müssen davon ausgehen, dass es zu diesen zwei Fassungen eine Vorlage gab, die sich nicht erhalten hat. Identisch ist bei beiden Objekten die sicher nicht weniger kompliziert zu zeichnende Girlande. Das hat damit zu tun, dass bei diesen Behältern in der „Standardversion“ die Girlande bereits vorhanden war und der Künstler ein individuell gewünschtes Bild in die Freifläche setzte, hier das Neue Jerusalem.

Auf beiden Objekten ist unübersehbar unten die Jahrszahl 1678 eingraviert. Wenige Jahre war in Höchstetten schon einmal ein seltenes Kunstwerk mit Bezug zum Neuen Jerusalem geschaffen worden: eine Gemeindescheibe durch den Kunstmaler Hans Jakob Güder (1669). Diese Scheibe muss damals bekannt gewesen sein, da sie öffentlich im Pfarrhaus hing und die meisten der auf der Scheibe genannten Personen 1678 noch am Leben waren, vermutlich größtenteils identisch mit denen, die dann ihren Obolus in den Klingelkasten warfen. Einige Jahrhunderte waren die Kollektenbehälter innerhalb der reformierten Gemeinde in Gebrauch und jeden Sonntag stand der Gemeinde das Himmlische Jerusalem vor Augen. Erst in den 1950er Jahren wurden sie durch andere Klingelbeutel ersetzt. Eines der Objekte befindet sich heute im Pfarrhaus zusammen mit zwei Abendmahlskelchen; der andere wird in einer Kammer hinter der Kirche aufbewahrt.