Grete Berg (1906-1970): Illustrationen zu „Das verlorene Schlüsselchen“ (1948)

Das „Verlorene Schlüsselchen“ ist ein Bilderbuch, welches 1948 in Bern erschienen ist, mit hochwertigen, ganzseitigen Farbbildern. Ausgestattet wurde es mit Handzeichnungen von Grete Berg, die kurz danach einen ähnlichen Bildband herausgab, „König Schlotterich“ (1947). Trotz des hohen Niveaus und des pädagogischen Einfühlungsvermögens dieser Zeichnungen war über die Künstlerin zunächst nichts in Erfahrung zu bringen.

Tatsächlich war „Grete Berg“ ein Pseudonym von Margrit Braegger (1906-1970) aus St. Gallen. Früh kam sie mit Kunst in Kontakt, ihre Mutter war die Sängerin Adèle Braegger-Weber, ihre Vater der Maler Carl Braegger. Von 1934 bis 1938 tourte sie mit einem selbst hergestellten Puppenkabinett durch die Schweiz, es folgten Auftritte als Sängerin in Wien, München, Paris und vielen Städten ihrer Heimat; gleichzeitig schrieb und illustrierte sie Kinderbücher mit einer überraschend hohen zeichnerischen Qualität, denn, soweit bekannt, hat Braegger-Weber keine Kunstschule besucht. Da ihr Vater früh verstorben war, geht man davon aus, dass sie sich das Malen und Zeichnen autodidaktisch beigebracht hat. Braegger wählte für ihre Publikationen einen Namen, der gut zu ihrer schweizerischen Identität passte. Warum sie ihre Identität verschleierte, ist nicht ganz ersichtlich. Damals wurde noch erwartet, einen einzigen Beruf zu haben, und von einer Sängerin erwartete man, sich vollständig mit allem auf ihre Gesangskarriere zu konzentrieren. Erst nachdem Ende der 1940er Jahre ihre eigene Gesangskarriere auslief, begann sie, ihre Kinderbücher unter ihrem echten Namen zu veröffentlichen.

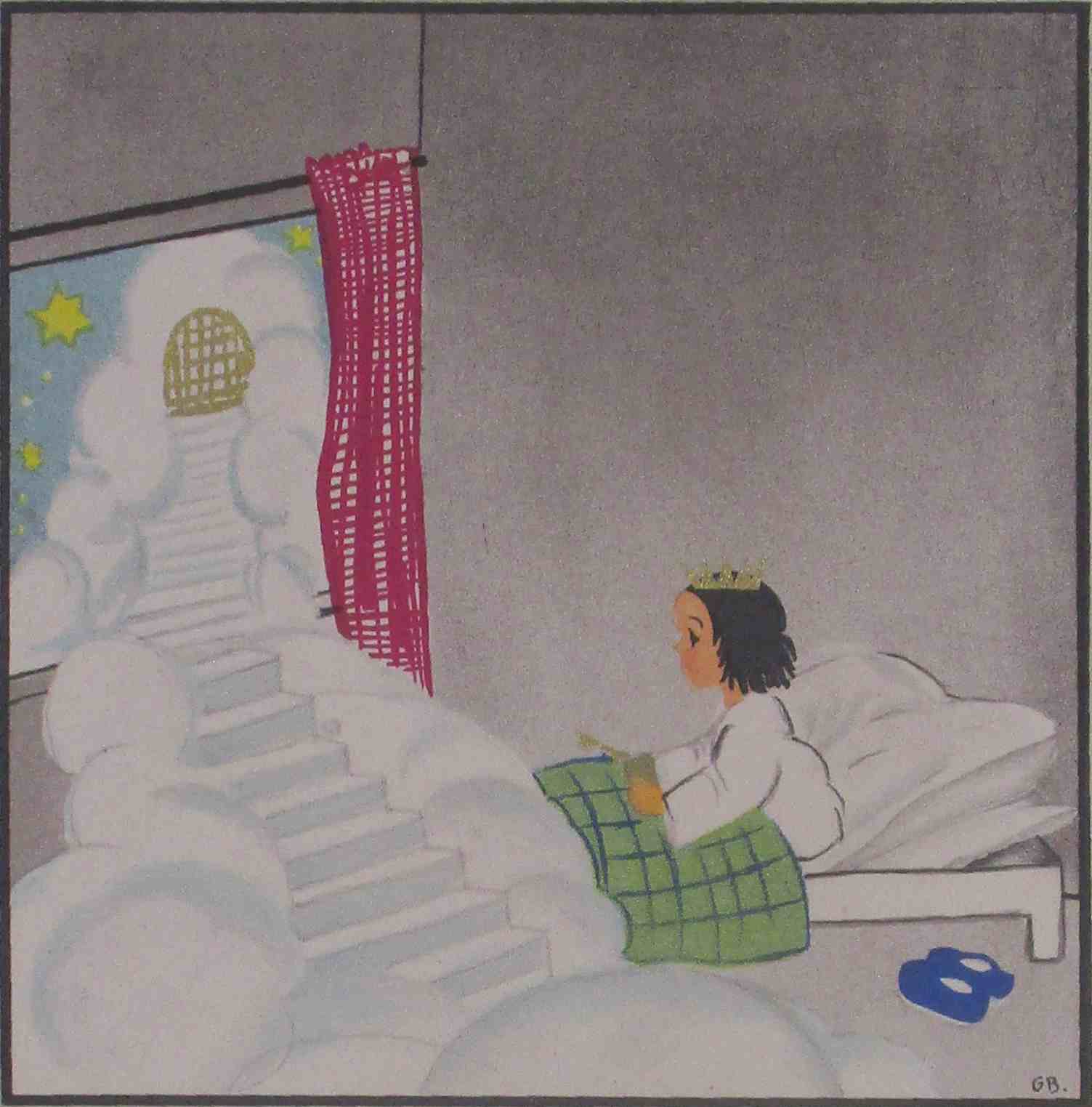

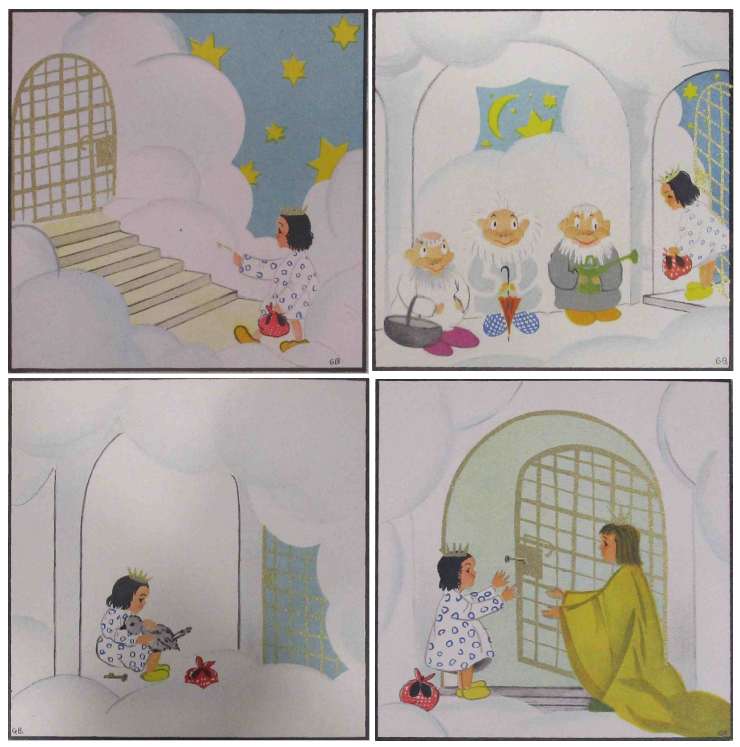

Die Geschichte vom Verlieren und wieder Auffinden eines Schlüssels (der dazu dient, die Himmelstür zu öffnen) beginnt ähnlich wie die erste Szene im mittelalterlichen Spiegelroman „Pélerinage de la vie humaine“: Die Hauptperson liegt im Bett und ihr erscheint im Traum der Zugang zum Neuen Jerusalem. Die erste Abbildung auf Seite 13 zeigt die Pforte bereits so, wie unverändert noch vier weitere Male (S. 15, 18, 26 und 28).

Es ist stets ein einfacher Rundbogen, in dem ein goldenfarbiges Gitter aus vertikalen und horizontalen Streben liegt. Umgeben ist der Bogen von weißen Wolken, manchmal sind noch Sterne oder der Mond zu sehen. Mit diesem unverfänglichen Eintritt in die göttliche Welt war ein Neues Jerusalem geschaffen, welches gleichsam für reformierte und katholische Leser und Leserinnen akzeptabel sein sollte: Die christliche Endzeitvorstellung wird langsam säkularisiert, schwierige Elemente wie etwa das siebenäugige Blutlamm oder der Lebensbaum mit seinen Tugendfrüchten verschwinden vollständig oder werden durch universale Elemente ersetzt.