Die Städte der Altmark blühten im späten Mittelalter wirtschaftlich auf, was sich auch in hochwertigen kirchlichen Bauwerken und Ausstattungen niederschlug. Ein Beleg für diese These ist St. Jacobi in Stendal. Die mächtige dreischiffige gotische Hallenkirche wurde im 14. Jahrhundert zu bauen begonnen. Aus der frühen Zeit hat sich ein Weltgericht erhalten, das viele Jahrhunderte unter einer Kalkschicht übertüncht gewesen war. Erst um 1900 wurde es wiederentdeckt, dann aber zum Teil mit einem Teppich bedeckt, da man die Kirchenbesucher nicht mit einer Höllendarstellung konfrontieren wollte. Zu einer endgültigen Freilegung und fachlichen Einschätzung kam es erst in den 2010er Jahren, vor allem Dank des Einsatzes von Pfarrer Karl-Heinrich Schroedter, der den Wert der damals kaum sichtbaren Fresken erkannt hatte, und Dank Förderungen des Landes Sachsen-Anhalt, der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, der Kreissparkasse Stendal und, nicht zu vergessen, zahlreichen anonymer Einzelspenden.

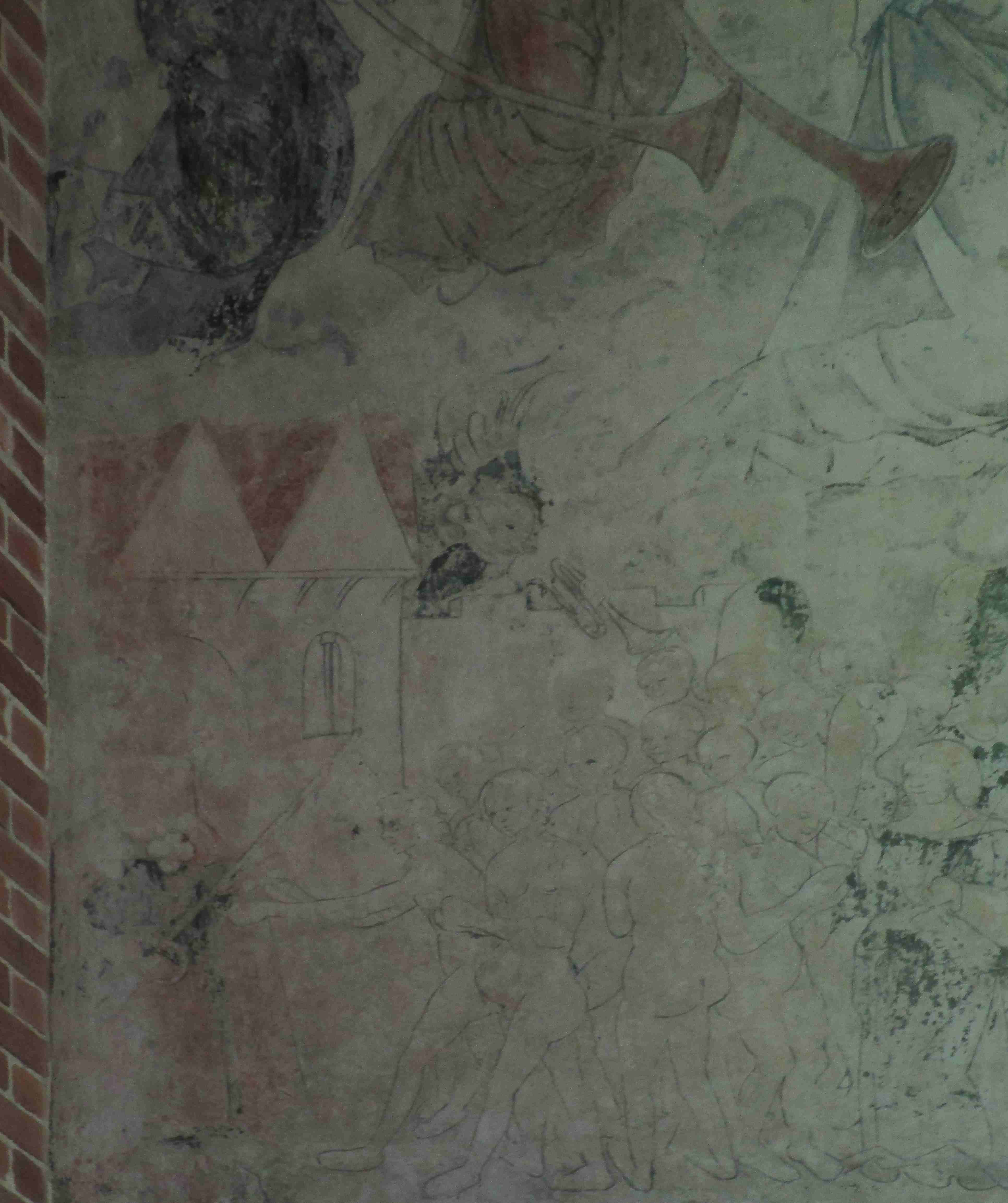

Im Aufbau ist es eines der letzten großformatigen mittelalterlichen Weltgerichte. Man findet es nicht am Triumphbogen, sondern an der linken Wandseite (Osten) vor der Chorschranke. In der Mitte thront Christus auf einem Regenbogen, aus seinem Mund kommen die Symbole Schwert (Gericht) und Lilie (Vergebung). Er ist umgeben von Maria (links) und Johannes dem Täufer (rechts), dann Engeln, die eine mittlere Reihe bilden. Die Malerei über diesen Figuren ist weniger gut erhalten, aber in der Zone darunter haben wir rechts die bereits erwähnte Hölle in Form eines Höllendrachen (typisch für das späte Mittelalter) und rechts das Himmlische Jerusalem, dazwischen Auferstandene, die gerade aus den Gräbern kommen. Jerusalem ist hier ein Gebäude, in dessen Dachzone sich gut zwei parallele Giebel ausmachen lassen. Es sind nicht länger die typischen gotischen Formen, die sich bislang an solchen Darstellungen finden lassen. Rechts muss sich eine Stadtmauer befunden haben, das belegt eine Fragmentinsel mit einer einzelnen Zinne, hinter der Engel musizieren. Der Eingang, also die Himmelspforte, befindet sich hier einmal rechts, außer einem Bogenrest ist alles verloren. In der Pforte befindet sich Petrus mit einem übergroßen Schlüssel, der die ankommenden Nacken in Empfang nimmt.

Die Malerei ist nicht datiert, schriftliche Quellen zu seiner Entstehung fehlen, der Maler oder die Malschule sind nicht bekannt. Motivisch ist es eindeutig ein Werk des späten 15. Jahrhunderts, stilistisch jedoch eine Arbeit bereits des folgenden Jahrhunderts (festzumachen an den feinen Gesichtszügen, der Art der Körperhaltung, der Architektur, u.a.). Als Vorlage wird gelegentlich auf Albrecht Dürers Weltgericht von ca. 1510 verwiesen, ein damals verbreiteter Kupferstich. Dieser zeigt jedoch nicht das Himmlische Jerusalem, und es ist letztlich Spekulation, ob das Wandbild nach Dürer gearbeitet ist, oder ob nicht vielmehr Dürer sich von solchen Wandbildern anregen ließ.

In der Altmark soll dieses Weltgericht immerhin den Beginn der Renaissance markieren. Vermutlich wurde es angebracht, als man die Chorschranke mit eisernen Gittern einbaute und viele Besucher nicht mehr den Chorbereich betreten konnten, dafür aber jetzt Wandmalereien vor sich hatten.

Karl-Heinrich Schroedter: Die St. Jakobi-Kirche in Stendal, Stendal 1965.

Walter May: Stadtkirchen in Sachsen-Anhalt, Berlin 1979.

Lisa Schürenberg (Bearb.): Die Kunstdenkmale der Stadt Stendal, Halle (Saale) 2020.