Eva Limberg (1919-2013): Schmuckkreuze aus dem evangelischen Gemeindezentrum in Dalum (1967) und der Thomaskirche in Heidelberg-Rohrbach (um 1971)

Eva Limberg (1919-2013) war eine Bildhauerin, die vor allem in Westdeutschland evangelische Kirchen ausgestattet hat. Ihr besonderer Schwerpunkt war dabei das Himmlische Jerusalem, was man noch an Originalstandorten in St. Thomas in Heidelberg-Rohrbach oder in der Auferstehungskirche in Diekholzen bei Hildesheim betrachten kann. Den Anfang ihrer bildkünstlerischen Beschäftigung findet man heute in dem evangelischen Gemeindehaus in Dalum (Niedersachsen). Es handelt sich um ein in Eisen gefasstes Mosaik auf geflochtenem und verzinktem Blech aus dem Jahr 1967. Damals waren Schmuckkreuze in Mode, bei der römisch-katholischen Kirche meist frei im Raum schwebend, in evangelischen Kirchen als Wandgestaltung.

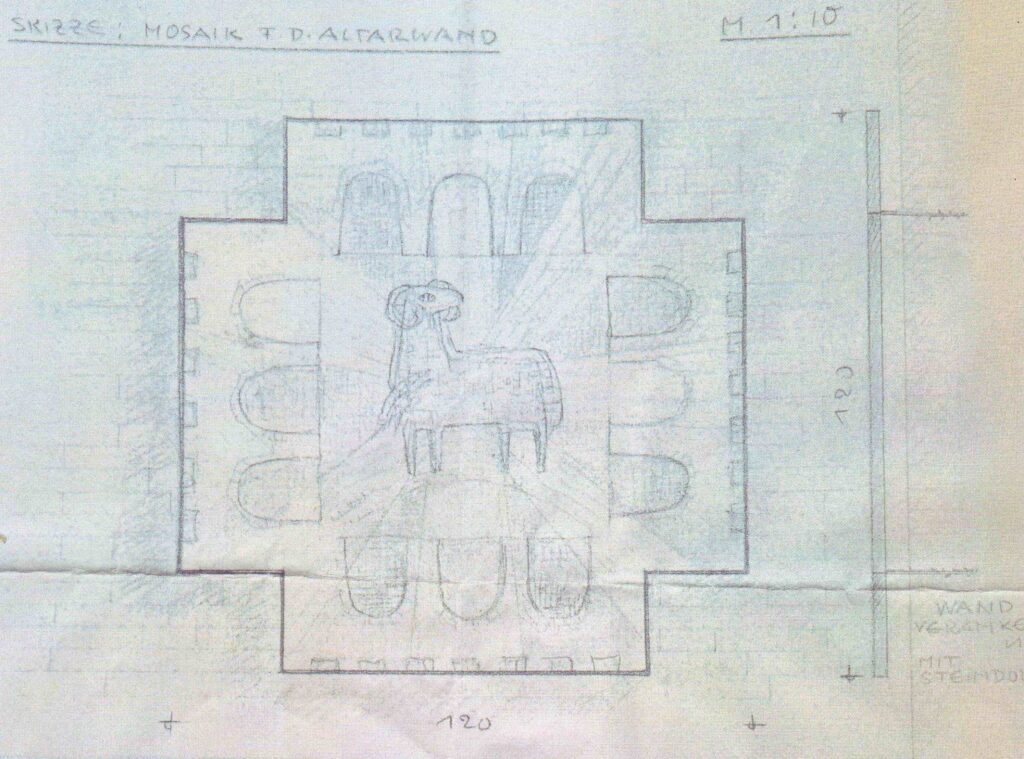

Das Mosaik hat selbst die Grundform eines breiten Kreuzes, wobei in die vier Ausbuchtungen jeweils drei Tore eingesetzt wurden, als einfache Rundbögen mit einer Füllung blauer und violetter Steine. Die Fläche dazwischen mit überwiegend vergoldeten Steinen markiert die Stadtmauer Jerusalems, am äußeren Rand sind sogar Zinnen angedeutet. Um die zwölf Tore entsteht eine quadratische Mitte, in die das Opferlamm eingefügt wurde. Deutlich sieht man die offene Wunde, dann auch die Hörner, was ungewöhnlich und selten für die Darstellung des Gotteslammes ist. Von dem Lamm gehen sieben Lichtstrahlen aus, und hier zeigt sich das kompositorische Können Limbergs. Manche der Strahlen treffen direkt ein Tor, andere zwängen sich zwischen zwei Tore hindurch – immer dort, wo die Strahlen auf die Stadtmauer fallen, erhöht sich der Goldanteil, so dass der Eindruck echter Helligkeit erzeugt wird. Neben einer Montageanleitung der überaus gewichtigen Platte hat sich auch eine Entwurfsskizze erhalten, die dokumentiert, wie eng sich die Künstlerin daran bei der Ausführung ihres Schmuckkreuzes hielt.

Seit 1967 hing das Kreuz zunächst über dem steinernen Altar der evangelischen Markuskirche in Groß-Hesepe. In Folge der Entchristlichung und des Niedergangs der Konfessionskirchen in Deutschland wurde die Kirche profaniert und 2024 verkauft. Die Rettung des Kreuzes verdankt sich in erster Linie einem kunstverständigen Pastor, Thorsten Jacobs. Nach längeren Überlegungen wurde das Kreuz aus seiner Verankerung genommen. Es fand dann im Vorraum der evangelischen Gemeinde von Dalum, etwa fünf Kilometer von Groß-Hesepe, einen neuen Standort. Idealerweise bildet der braune Klinker in etwa den gleichen Hintergrund wie die Altarwand der ehemaligen Markuskirche. Etwas störend mag man die unmittelbare Nähe der Toilettentüren empfinden (ganz ähnlich wie übrigens die Situation in der Pauluskirche Magdeburg, ebenfalls eine Translokation), aber vielleicht ist auch dieser Standort nur ein Provisorium, bis sich neue Möglichkeiten ergeben.

Diedrich Kohnert: Festschrift 25 Jahre Markuskirche Torfwerk-Siedlung Groß Hesepe 1967-1992, Dalum 1992.

Hans Schumacher, Lothar Schröder: Eva Limberg: 1919-2013, Bielefeld 2014.

Etwa zur gleichen Zeit, Ende der 1960er Jahre, ist ein zweites Schmuckkreuz zur apokalyptischen Thematik entstanden. Wesentliche Elemente sind identisch, wie das Lamm mit der Wunde im Zentrum, die drei Rundbogentore an jeder Seite oder die sieben Strahlen, die vom Lamm aus nach außen dringen. Minimale Unterschiede bestehen in der Farbgebung. Das Mosaik ist jedoch etwas heller und weißlicher, der Einsatz von vergoldeten Steinen zurückgenommen. Die Strahlen verbleiben im inneren Quadrat und dringen nicht in den Bereich der Tore. Das Mauerwerk der Tore erzeugt farbige Bänder, die auf die Edelsteine wie auf den Regenbogen anspielen.

Das Mosaikkreuz hing von Anbeginn an im Altarbereich der Thomaskirche, die von der Selbständigen Lutherischen Kirche (SELK) in Heidelberg-Rohrbach genutzt wird. Diese wurde 1971 erbaut und von Pfarrer Günter Höffleit eröffnet. Es ist unwahrscheinlich, dass Limberg 1971 in wenigen Monaten das Kreuz hergestellt hat. Vermutlich befanden sich in ihrem Atelier mehrere solcher Kreuze, die alle um 1967 entstanden sind und je nach Bedarf verkauft wurden – das exakte Entstehungsjahr muss in diesem Fall aber offen bleiben, da es kaum Unterlagen zur Künstlerin bzw. der Kirche gibt. In St. Thomas ist es jedoch noch möglich, die originale Konstruktion und Hängung einzusehen, mit der das Werk von der Künstlerin vor Ort an die unverputzte Sichtbetonwand angebracht wurde.