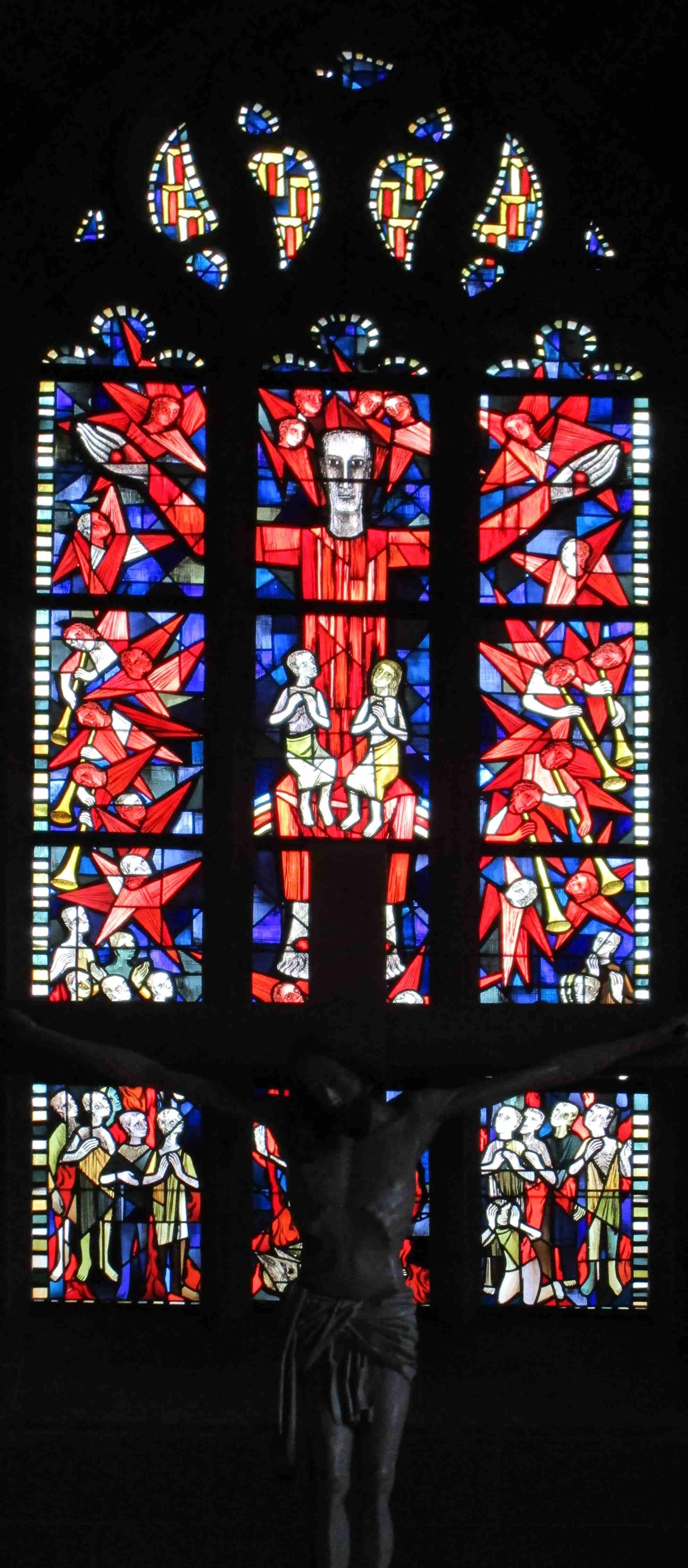

Wolf-Dieter Kohler (1928-1985): Chorfenster der Marienkapelle in Hirsau (1970)

Ende der 1960er Jahre sollte die Marienkapelle in Hirsau mit drei Fenstern im Chorbereich neu ausgestaltet werden. Die Kapelle auf dem ehemaligen Klostergelände, umgeben von malerischen Ruinen, wurde bereits seit dem 18. Jahrhundert als evangelische Pfarrkirche des Ortes genutzt. Der Bau mit einer historischen Inneneinrichtung, Wandmalereien und steinernen Ausschmückungen gilt als Kleinod der Sakralkunst in Württemberg – es war eine delikate Aufgabe, hier passende Glasmalereien dem Bestand hinzuzufügen, die gleichermaßen das Vorhandene respektierten, aber auch künstlerisch auf der Höhe der eigenen Zeit waren.

Behörden, Denkmalpfleger und Bausachverständige berieten sich eingehend, verschiedene Künstler waren in der engeren Auswahl, bis man sich auf Wolf-Dieter Kohler (1928-1985) einigen konnte. Dieser brachte seine Erfahrungen aus Klosterreichenbach mit, wo er 1968 ein Fenster mit dem Neuen Jerusalem in den historischen Bestand eingearbeitet hatte. Als es 1969/70 zu den Neugestaltungen in Hirsau kam, war die Zeit der radikalen Purifizierungen eigentlich vorbei. Zwar kam es zu Umgestaltungen und farblichen Änderungen, aber der historische Bestand konnte doch gerettet werden – bis auf die historischen Fenster, für deren Erhaltung sich der Hirsauer Kirchengemeinderat mit dem damaligen Pfarrer Karl Fröschle vergeblich eingesetzt hatte. Fröschle war gerade ins Amt gekommen, als die Renovierung anstand. Es war hier wie damals auch anderswo: Die Ortsgemeinde musste mit den Fenstern leben, während externe Kräfte die Ausgestaltung festlegten. Hinzu kam das Argument, die Wünsche der Ortsgemeinde für den Erhalt der historischen Verglasung sei irrelevant, da die Neuverglasung sich an die zahlreichen Besucher und Touristen ausrichten müsse. Alte Schwarzwaldkunst war nicht (mehr) gefragt, sondern man wollte explizit „modern sein und mit der Zeit gehen“, wie es in der Ausschreibung stand. Als thematische Vorgabe wünschte man sich von Kohler eine Darstellung des zweiten Glaubensartikels, in der künstlerischen Umsetzung war er frei.

Im August 1970 wurden seine Entwürfe in der Stuttgarter Manufaktur Saile in Glas umgesetzt und im Herbst des Jahres vor Ort eingebaut. Über Christus auf dem Mittelfenster, der „kommt, um zu richten die Lebenden und Toten“ hat Kohler oben in das Fischblasenornament die zwölf Tore Jerusalems eingefügt, als goldgelbe Blöcke mit roter Füllung. Die Darstellung ist sachlich-nüchtern, einziger weiterer Schmuck ist ein Band heller, weißer Glassteine, dass sich um den Rand des gesamten Fensters zieht – eine Technik, die Kohler auch in der Bartholomäuskirche in Nordheim, der Michaelskirche in Stuttgart-Degerloch oder der evangelischen Kirche von Degenfeld anwandte.

Sankt Aurelius Hirsau Jubiläum 1980. 25 Jahre Wiederweihe St. Aurelius, 250 Jahre Marienkapelle als evangelische Pfarrkirche, 1500 Jahre St. Benedikt, Bad Liebenzell 1980.

Karl Greiner, Siegfried Greiner: Hirsau. Seine Geschichte und seine Ruinen, Pforzheim 1990 (13).

Albrecht Lass-Adelmann: Die Marienkapelle im Kloster Hirsau – Materialsammlung für Klosterführer, Hirsau 2009.

Uwe Gast: Das Kloster Hirsau und seine mittelalterlichen Glasmalereien. Bemerkungen zu Überlieferung, Rekonstruktion und Einordnung, in: Einst und Heute. Historisches Jahrbuch für den Landkreis Calw, 2013, S. 103-120.

Freunde Kloster Hirsau e.V. (Hrsg.): Hirsau. St. Aurelius, St. Peter und Paul, Klostergeschichte und -kultur, Calw 2018.