Pere Abadal i Morató (um 1630-1685): Katalanische Mahnbilder (um 1680, 19. Jh.)

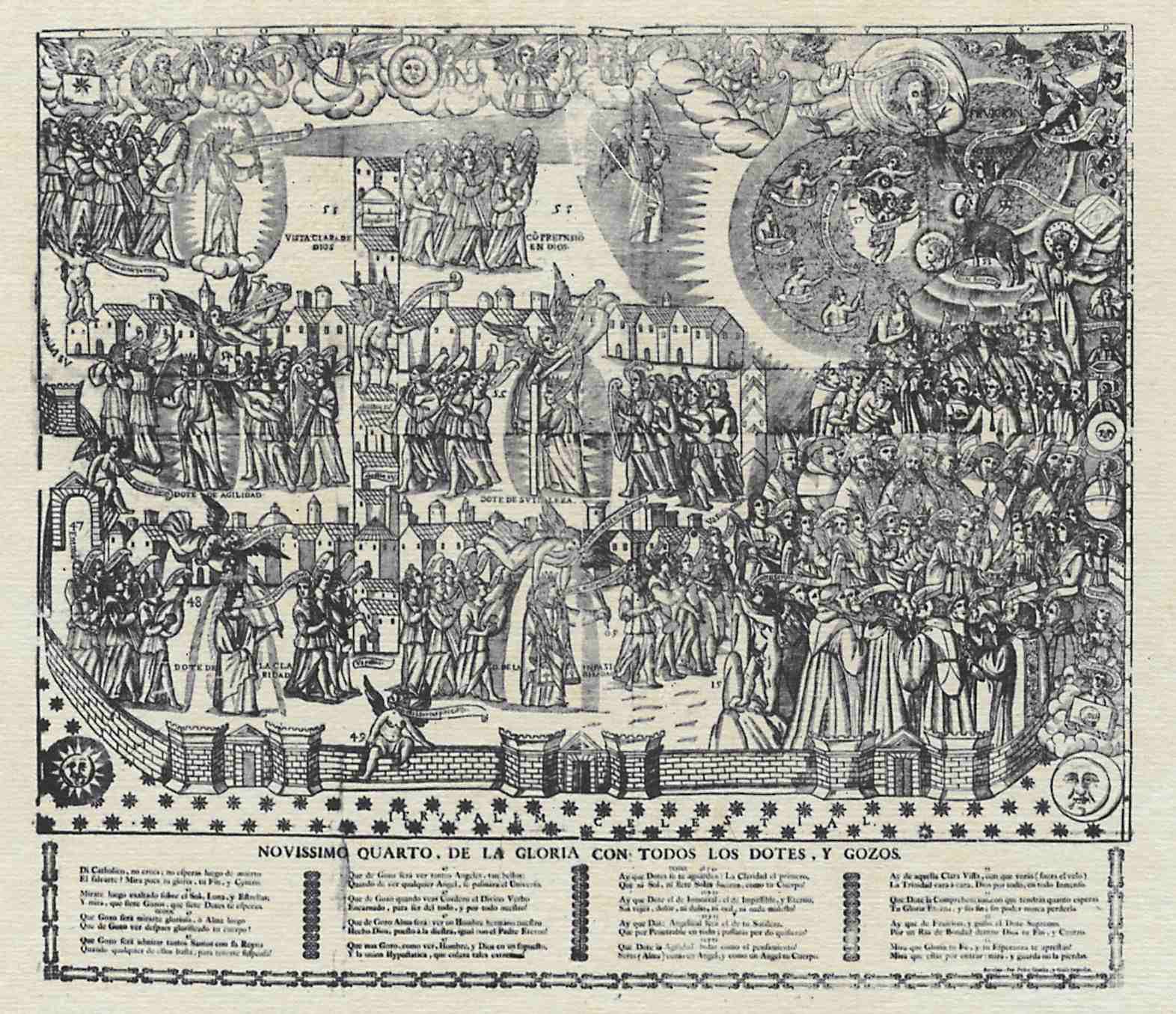

Mahnbilder aus dem Umkreis der römisch-katholischen Kirche sind selten. Einige davon haben sich aus katholischen Ländern Südeuropas erhalten. Man findet auf ihnen mitunter das Himmlische Jerusalem, wie auf diesem ersten frühbarocken Beispiel „Novisimo cuarto de la Gloria celestial“, herausgebracht von Francese Vaquer im 17. Jahrhundert, vermutlich um 1680, in Spanien, gestochen von einem anonymen Künstler oder einer anonymen Künstlerin. Der Entwurf geht zurück auf Pere Abadal i Morató (um 1630-1685) zu dem „Buch von den vier letzten Dingen“ des Karthäusermönchs Dionysius. Erhalten hat sich der Druck im Kupferstichkabinett des Katalanischen Nationalmuseums in Barcelona.

Dem Bild liegt ein theologisch-pädagogisches Konzept zugrunde: In ihm finden sich zahlreiche Nummern, die zu einer Texttafel gehören. So etwa wird der Eintritt in das Himmlische Jerusalem unter Nummer 47 erklärt. Des Weiteren findet man im Bildteil auch Tugenden und Seelenzustände, die die Bewohner der Stadt haben, zu haben vorgeben oder haben sollten.

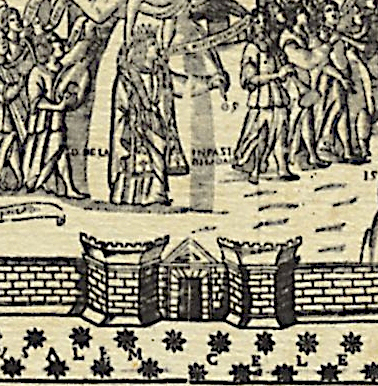

Die Stadtmauern ziehen sich am unteren Rand der Illustration entlang. Ihre drei kleinen Tore scheinen offen zu stehen. Darunter steht „Gloria Celestial“, daneben sind eine Sonne (links), ein Mond (rechts) und zahlreiche Sterne dazwischen angebracht. An der linken Seite biegt die Mauer noch um die Ecke, verliert sich dann aber in den Wolken. In der Stadt sind nun kleine Häuschen in vertikale und horizontale Reihen gesetzt. In den Feldern um die Häuser sieht man Heilige, Schriftgelehrte und Märtyrer, hin und wieder auch Engelsfiguren, vor allem am oberen Rand. Rechts befindet sich oben eine Trinitätsdarstellung. Darunter haben sich zahlreiche Menschen versammelt, die noch in die Stadt zu gelangen begehren.

Im 19. Jahrhundert erlebten dieses Mahnbild eine späte Renaissance. Das zweite Beispiel ist ein Holzschnitt aus der Stadt Manresa, ebenfalls in Katalanien. Im unteren Teil des Blattes wird dem Leser unter „Expliccio de la Gloria del Cel“ die Stadt nach der biblischen Beschreibung erklärt, im oberen Teil ist sie eine Variante des Vorläufers aus dem 17. Jahrhundert. Das Blatt (Gesamtgröße 32 x 22 Zentimeter) wurde 1849 von Pau Roca gedruckt. 1866 wurde es von Emanuel Grossmann dem heutigen Museum der Kulturen in Basel geschenkt und hat dort die Signatur VI 3648. Eine identische Fassung des Drucks wurde 2021 auf einer Auktion in Campanillas versteigert.

Es existiert aus dem 19. Jahrhundert eine dritte Fassung, ein „novissimo quarto“ (Stadtarchiv Barcelona/Instituto Municipal de Historia, Signatur T42). Der 26 x 44 Zentimeter große Holzschnitt hat zwar eine neue Beschriftung, ist aber bei der Architekturgestaltung sehr eng an sein Vorbild aus dem 17. Jahrhundert gehalten. Das gilt vornehmlich für die Stadtmauer mit ihren drei Toren, die jeweils ein mittiges Tor mit Dreieckgiebel von zwei niedrigen, runden Türmen umgeben.

lmma Socias: Els dedenganys de l‘apocaijpsis disposatis i deciarats amb els seus signes, in: Analecta Sacra Tarraconensia, 67, 2, 1994, S. 811-821.

Jose A. Ortiz Garcia: Novisimos y cartujos. La cultura gráfica catalana en torno a la muerte, in: Rafael Zafra Molina, José Javier Azanza López (Hrsg.): Emblemática trascendente. Hermenéutica de la imagen, iconología del texto, Pamplona 2011, S. 607-617.

Claus Bernet: Barock und Rokoko, Norderstedt 2015 (Meisterwerke des Himmlischen Jerusalem, 31).