Kopien des Matthäus Merian in Öl aus Maniago, Regnitzlosau, Brettach, Hof, Schweidnitz und Riga (17./18. Jh.)

Matthäus Merian (der Ältere), der 1593 in Basel geboren wurde, hatte in den Jahren 1625 bis 1630 eine ganze Serie von Kupferstichen zum Alten und Neuen Testament gefertigt, die dann 1630 in eine deutschsprachige Lutherbibel hinein genommen worden sind: Die noch heute bekannte „Merianbibel“ war geboren. Das Bild zum Himmlischen Jerusalem aus dieser Bibel wurde in Franken, Württemberg, Schlesien und selbst Norditalien zur Vorlage für eine Ölmalerei.

Auch außerhalb des deutschen Sprachraums war die Merianbibel bald bekannt und wurde nachgeahmt, wenngleich seltener. Die Kathedrale des Märtyrers San Mauro in Maniago der Diözese Concordia-Pordenone (Region Friaul-Julisch Venetien) besitzt fünf Ölmalereien. Sie befanden sich einst auf der Orgelempore, werden aber heute in der Sakristei der Kirche ausgestellt. Es handelt sich um die Motive Schöpfung, Davids Salbung, David vor der Bundeslade, David mit dem Kopf des Goliath und schließlich um das Himmlische Jerusalem. Sie alle sind angeblich um 1634 angefertigt worden, vom gleichen unbekannten Maler aus dem friaulischen Gebiet. Stimmt diese Datumsangabe, dann hätte man eine sensationell frühe Kopie dieses Erfolgsbildes in Öl vor sich. Das Jerusalems-Gemälde hat die Maße 170 x 60 Zentimeter und ist, wie man sehen kann, eine sehr genaue Kopie des berühmten Merian-Stichs aus dem Jahr 1627. Allein die Kolorierung ist eine Zutat des italienischen Meisters, wie auch die eigenartigen Wolken, die die Stadt nach oben hin wie ein Spinnennetz umhüllen. Bei der Stadt findet man jedes Häuschen, jeden Dachgiebel und die Anordnung der Straßen wie auf dem Original. Bei der Natur hat sich der unbekannte Meister Freiheiten genehmigt. So findet sich zwischen der Stadt rechts oben und dem Engelsflügel eine Reihe von Tannen, die es auf dem Original so nicht gibt. Die beiden anschließenden Figuren sind zwar in der Position leicht nach unten gerückt, in Gestik und Mimik aber akribisch nachgezeichnet: Der Maler musste eine Merianbibel als Vorlage vor sich gehabt haben.

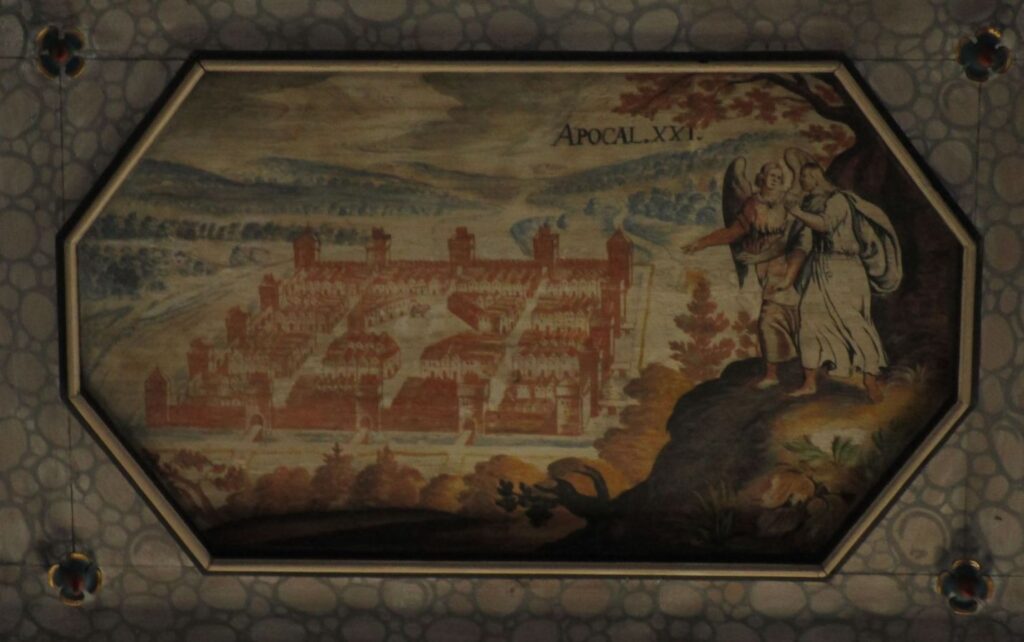

Eine frühe Fassung des bekannten Kupferstichs von Matthäus Merian als Ölgemälde findet man in der evangelischen St.-Ägidien-Kirche in Regnitzlosau (Oberfranken). Sie ist dem heiligen Ägidius, einem der Vierzehn Nothelfer, gewidmet. Auffallend ist in dem protestantischen Bau die Renaissance-Kassettendecke mit 105 bemalten Tafeln, welche mit Kaseinfarben dem Holz aufgetragen wurden. Dargestellt sind verschiedene Motive aus dem Neuen Testament. Die 63 Bilder an der westlichen Seite, dem größeren Teil der Decke, malte 1672 Heinrich Andreas Lohe aus Hof. Etwa auf Höhe des Eingangs findet man auch das Neue Jerusalem nach Merian. Es ist die früheste Kopie in Öl, die sich erhalten hat, wobei der Maler Freiheit in der Farbgebung hatte, da der originale Kupferstich nicht koloriert war. Zusätzlich ist die Regnitzlosauer Fassung noch mit „APOCAL. XXI“ näher bezeichnet.

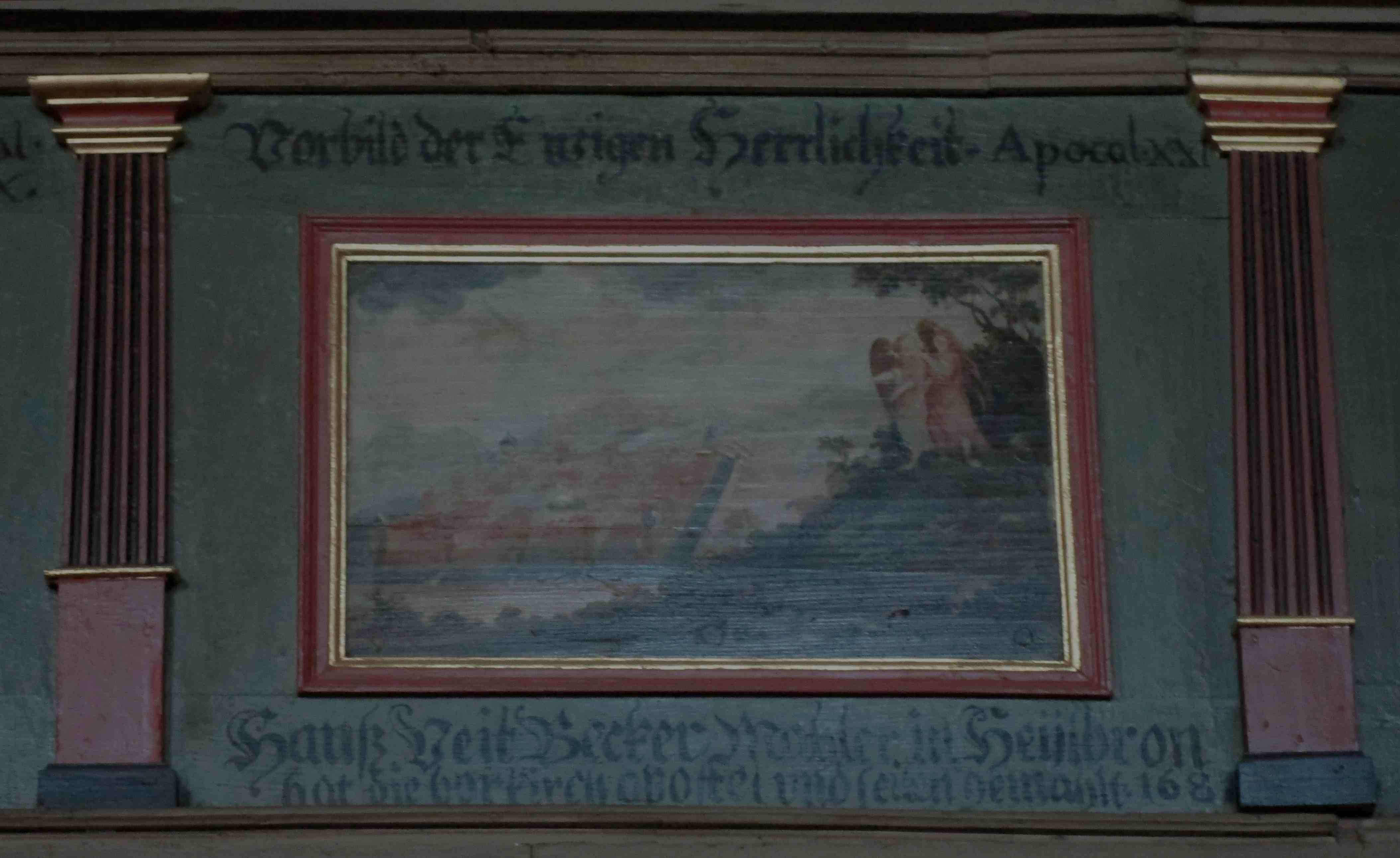

Eine weitere Fassung als Ölgemälde ist eines von 21 Ölgemälden auf der Emporenbrüstung der lutherischen Kirche von Brettach im Kreis Heilbronn. Sie hält sich ebenfalls eng an die grafische Vorlage, hat aber durch ihre Kolorierung einen eigenen Reiz. Das Kunstwerk wurde 1681 von dem Maler-Handwerker Hans Veit Becker (gest. 1710) aus Heilbronn ausgeführt, als in der Kirche endlich die Schäden des Dreißigjährigen Kriegs beseitigt werden konnten. Damals war Wilhelm Christoph Stein Pfarrer in Brettach, von dem vermutlich die Initiative zu den Malereien ausging.

Günther Kempka: Brettacher Emporenbilder, Taufschale, Wandbilder, Reformation, (Langenbrettach) 2018.

1688 entstand eine dritte Fassung, diesmal wieder in Franken, nämlich in der Hofer Hospitalkirche. Dort findet man das Neue Jerusalem auf der Kassettendecke links vom Altar, unmittelbar über der zweiten Empore am Rand zur Außenwand. Wie seine Vorgänger, so hält sich auch diese Version eng an die Vorlage der Merianbibel. Ausgewählt wurden die Motive von dem Pfarrer Nikolaus Meyer, ausgeführt wurden die Malereien 1688/89 von Heinrich Matthäus Lohe aus der bereits erwähnten Hofer Malerfamilie. Gestiftet – also bezahlt – wurde die sicher nicht billige Tafel von einem anonym gebliebenen lokalen Töpfermeister. „Erbar Handwerck der Töpfer“ steht aus diesem Grund neben dem Gemälde.

Philipp Nürnberger: Beschreibung der Hospitalkirche in Hof, Hof 1905.

Rudolf Brecheis: Die Hospitalkirche zu Hof. Ein Gang durch die Kirche und ihre Geschichte, o.O. 2002.

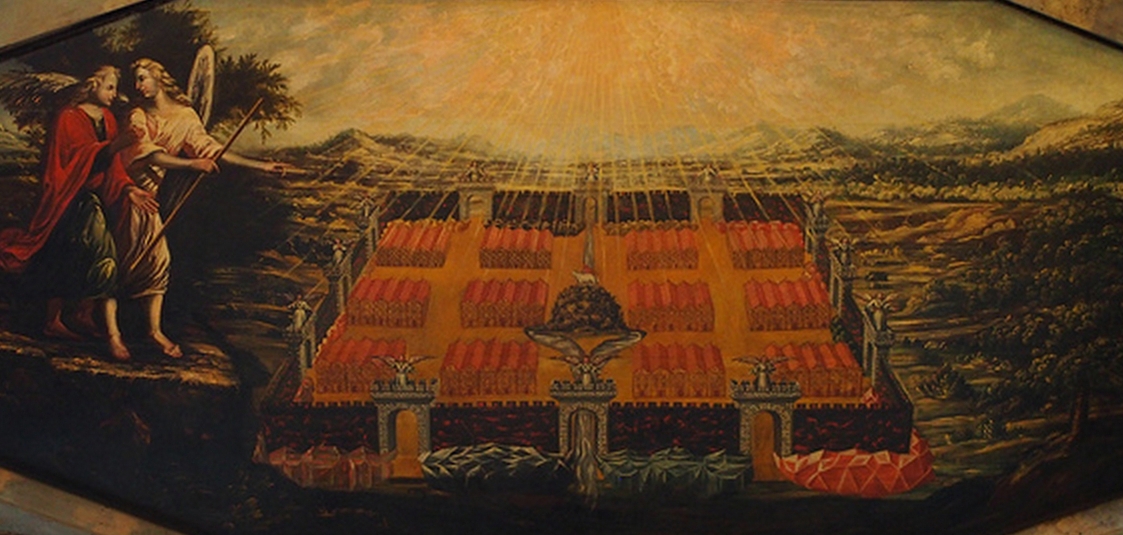

Eine etwas jüngere Kopie findet sich in der Evangelischen Friedenskirche Heilige Dreifaltigkeit im polnischen Schweidnitz, etwa 50 Kilometer südlich von Breslau (Schlesien). Dort wurde neben anderen apokalyptischen Szenen, wie dem Buch mit den Sieben Siegeln, dem Jüngsten Gericht, oder dem Fall Babylons auch das Himmlische Jerusalem dargestellt. Die Deckenmalereien wurden 1695/96 von Christian Süssenbach und Christoph Kolitschky ausgeführt und sind seit 2001 auf der Weltkulturerbe-Liste der UNESCO. Es handelt sich diesmal um eine etwas freieren Kopie der bald hundertjährigen Vorlage. So wurde die Position des Engels und Johannes getauscht, de Stadt mit Lichtstrahlen übersät, ihre Häuser in Reihen geordnet.

Norbert Bieneck, Waldemar Pytel: Die Friedenskirche zu Schweidnitz, Bonn 1996 (6).

Sobiesław Nowotny: Auf den Spuren des schlesischen Protestantismus – am Beispiel der Friedenskirche in Schweidnitz/Świdnica, in: Schlesische Erinnerungsorte, Görlitz 2005, S. 59-77.

Hans Caspary: Die schlesischen Friedenskirchen in Schweidnitz und Jauer, Potsdam 2009 (2).

Sogar im 18. Jahrhundert lassen sich auf Merian zurückgehende Kopien finden, so beispielsweise im evangelisch-lutherischen Dom zu Riga. Die entsprechende Malerei liegt versteckt, und zwar auf der Holzdecke der Orgelgalerie. Von der Gemeinde unten ist die Malerei nicht zu sehen, zumal sie auch quer zur Sichtachse liegt – es war ein besonderer Luxus, dass man an dieser Stelle Malereien einfügte. Das Besondere ist hier das hochkantige Format, welches sich spätestens seit der Bibelausgabe 1688 so finden lässt. Die Ausführung erinnert an süddeutsche Werke, vor allem durch die blockartigen Bauten, die aufgelockerte Bebauung, aber auch der emotionale Bezug der beiden Personen aufeinander sind Tendenzen, die man ebenso in Malereien des schwäbischen Pietismus finden kann. In Riga kann die Malerei ziemlich genau auf 1738 datiert werden. Riga gehörte damals zwar zum russischen Reich, pflegte aber enge Beziehungen nach Deutschland – dies gilt vor allem für die lutherische Kirche. Viele der damaligen Pastoren hatten an einer deutschen Universität studiert und brachten von dort natürlich auch Ideen für die Ausstattung und Kunst mit.

Wilhelm Neumann: Der Dom zu St. Marien in Riga, Riga 1912.

Yuri Vasilyev (Hrsg.): The Dom Cathedral. Architectural ensemble in Riga, Leningrad 1980.

Erstes Beitragsbild: BeWeB