Bernhard Kraus (1867-1935): Ss. Fabian und Sebastian in Osterwick (1922)

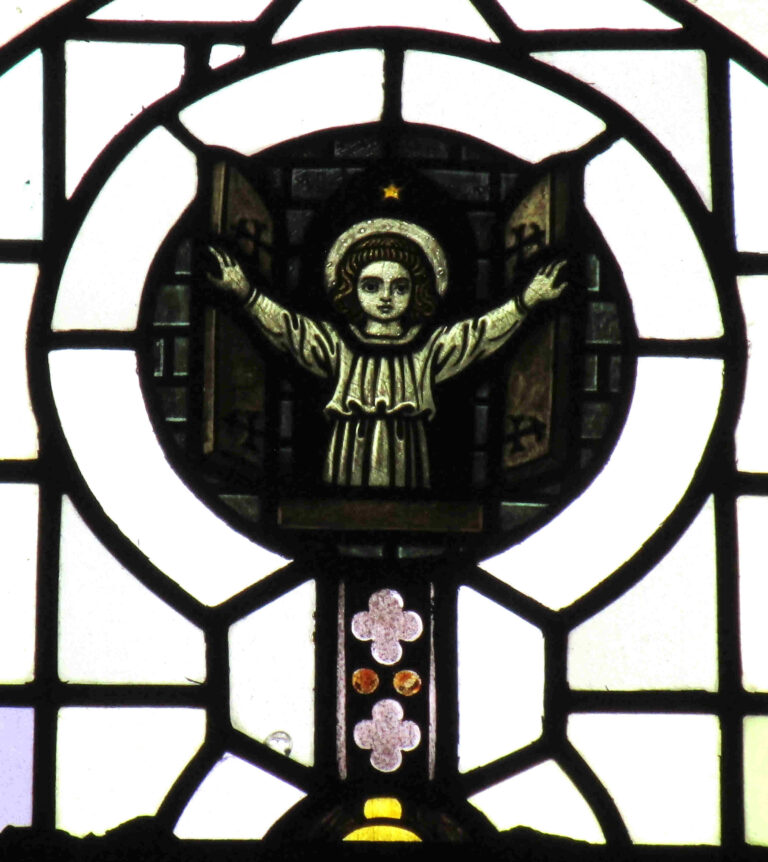

Unmittelbar nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg war in Deutschland kaum Geld für teure Kirchenausstattungen vorhanden. Umso bemerkenswerter ist die Ausnahme

Unmittelbar nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg war in Deutschland kaum Geld für teure Kirchenausstattungen vorhanden. Umso bemerkenswerter ist die Ausnahme

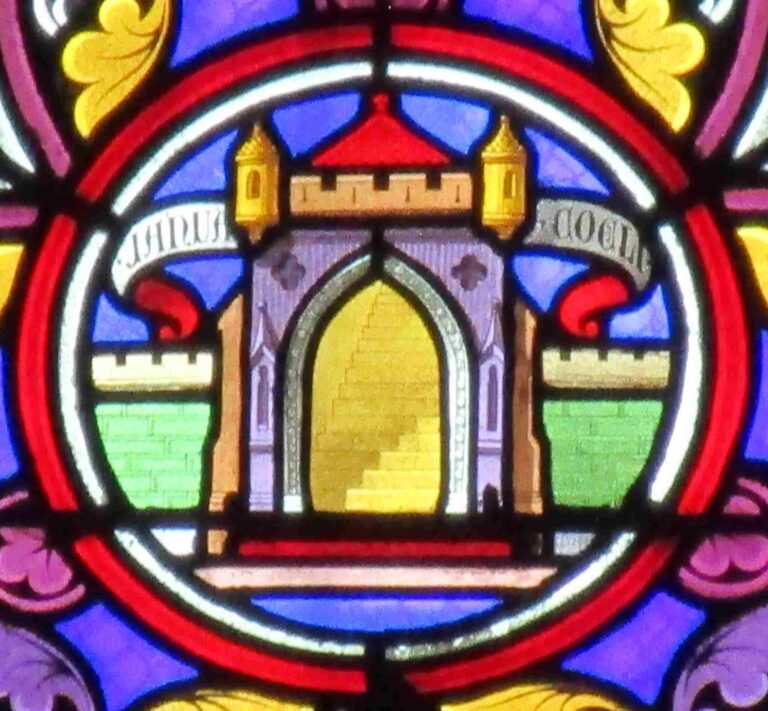

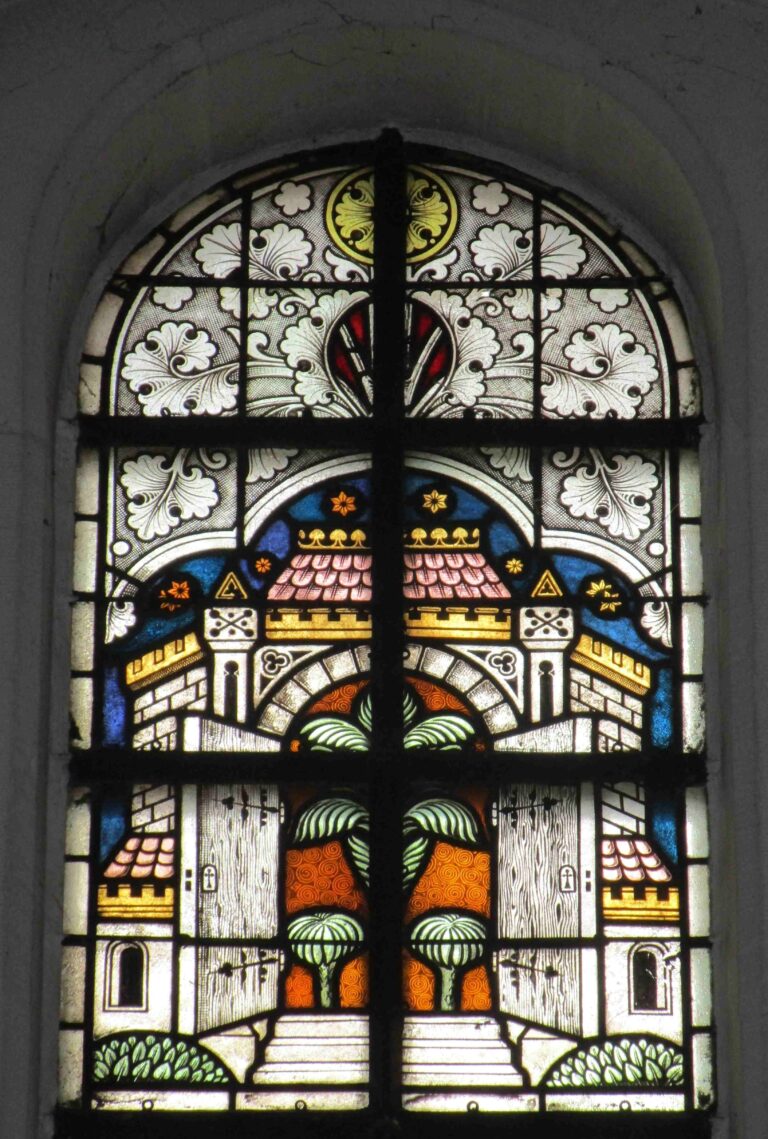

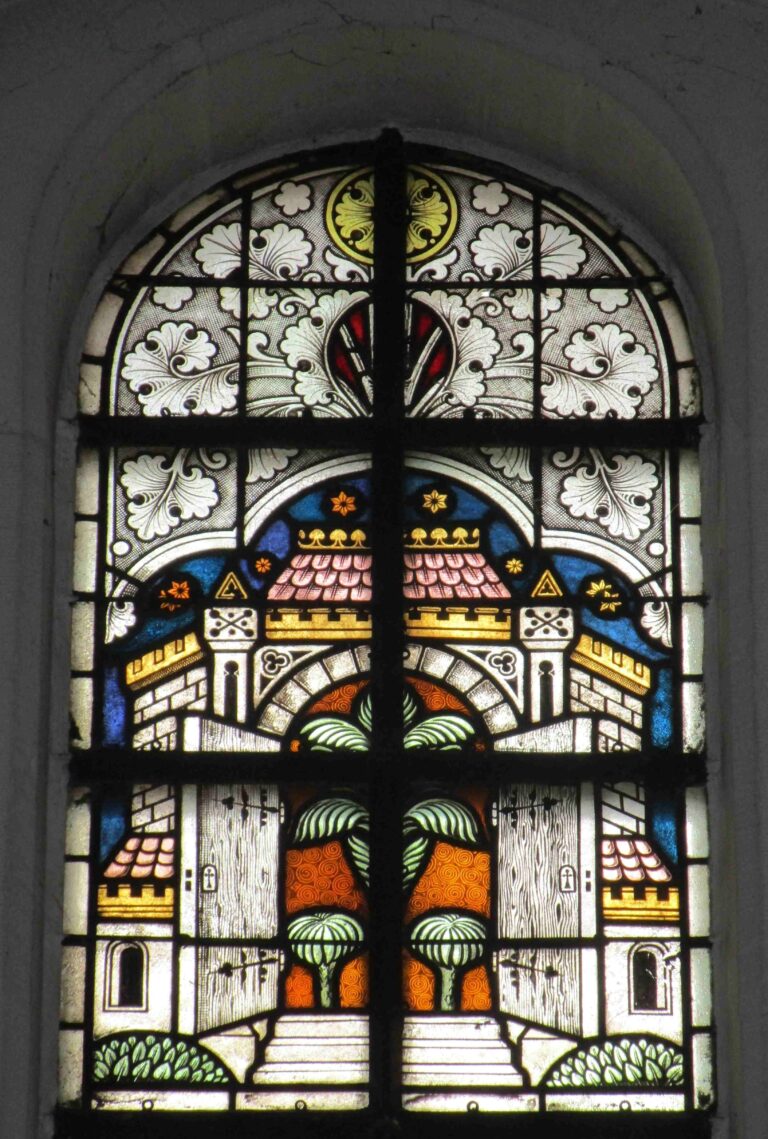

Auch im Sauerland war Bernhard Kraus (1867-1935), der seine Glasmanufaktur in Mainz betrieb, aktiv. Mitten im Ersten Weltkrieg erhielt er

Der Künstler Bernhard Kraus (1867-1935), gebürtig aus Offenbach, war am Ende des Kaiserreichs vor allem als traditioneller historistischer Glasmaler gefragt.

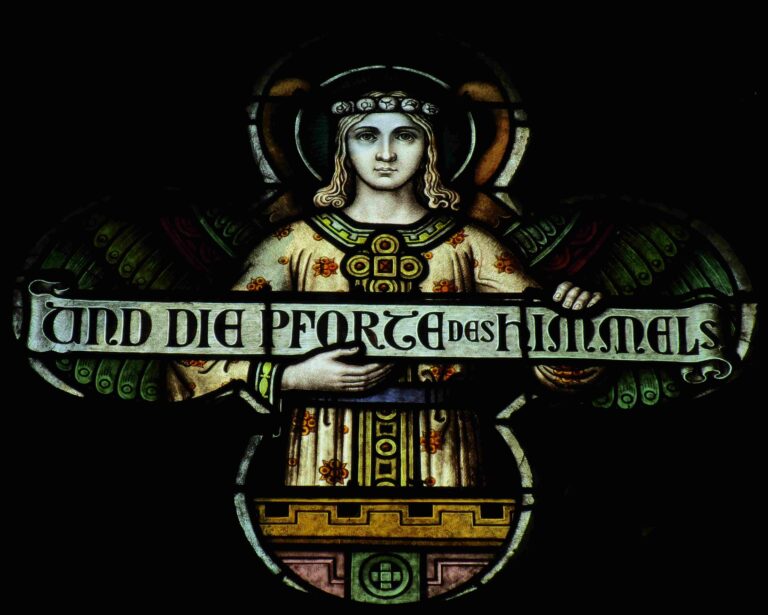

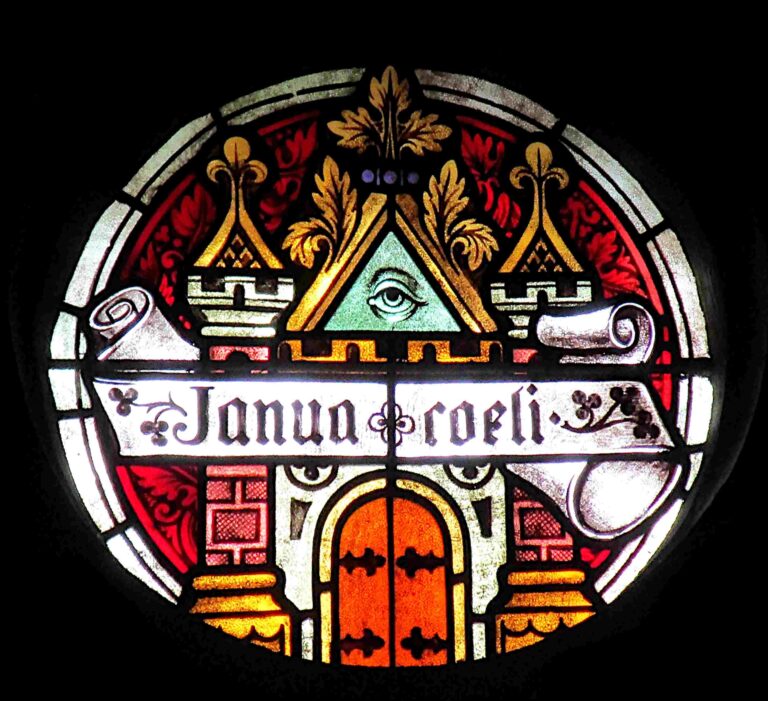

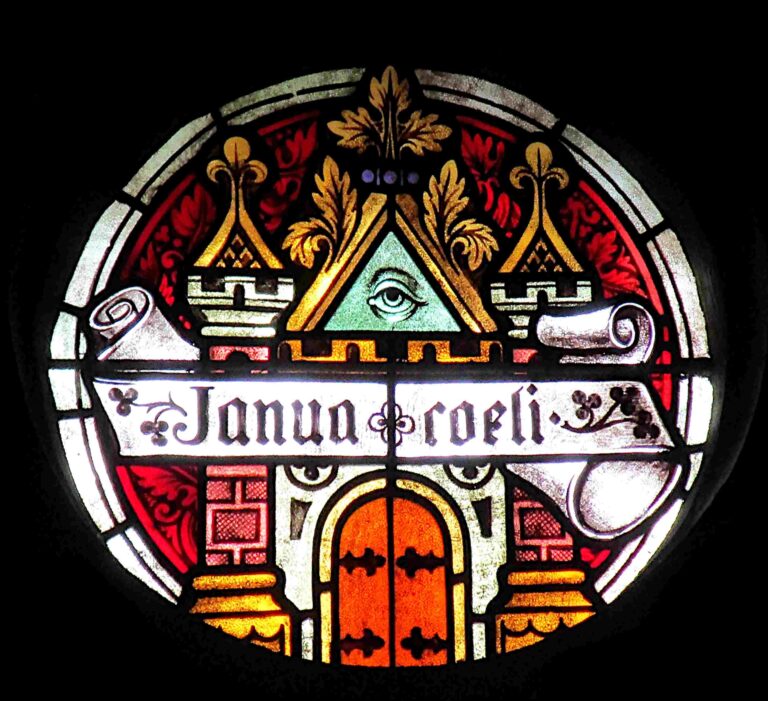

Um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert war es in Neuspanien populär, die Symbole der Lauretanischen Litanei in einem

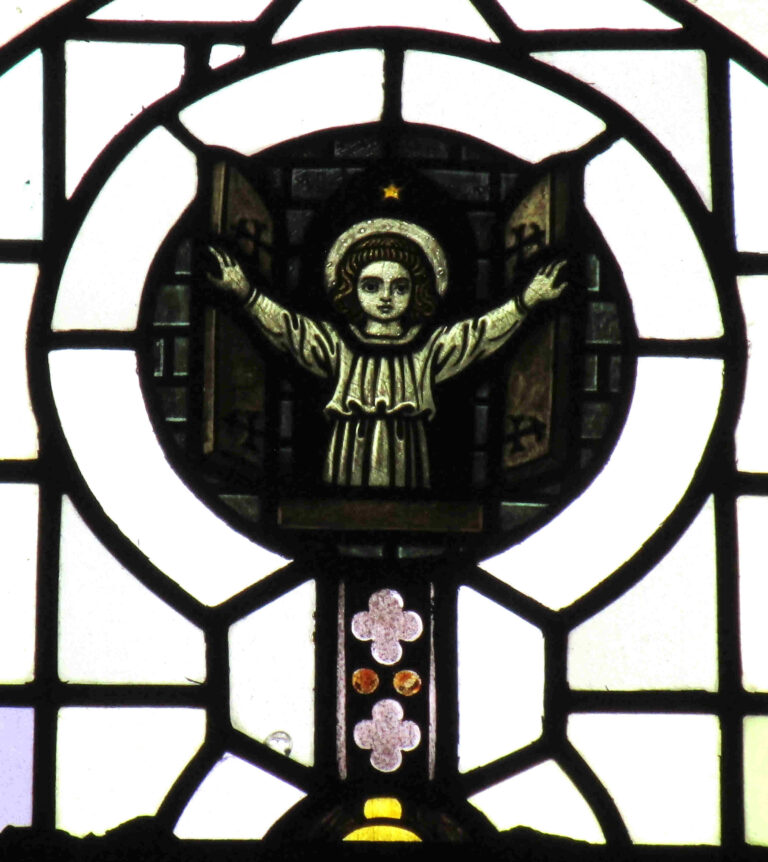

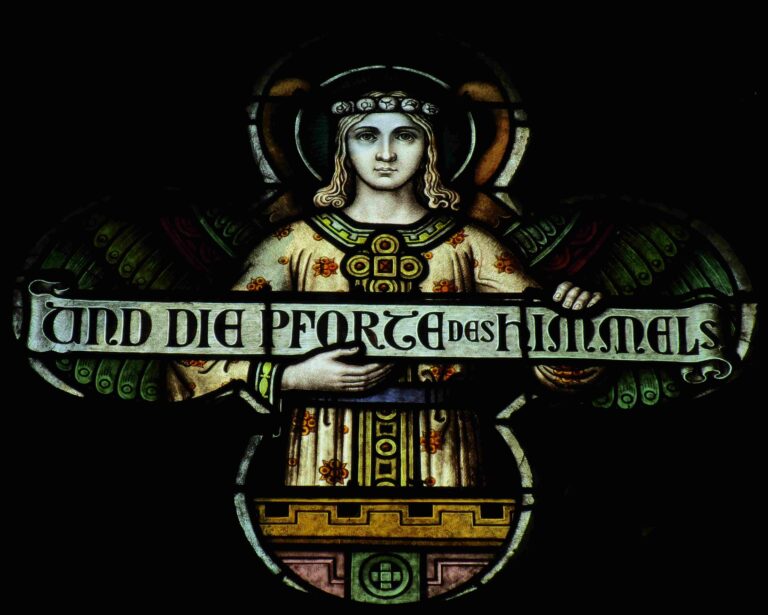

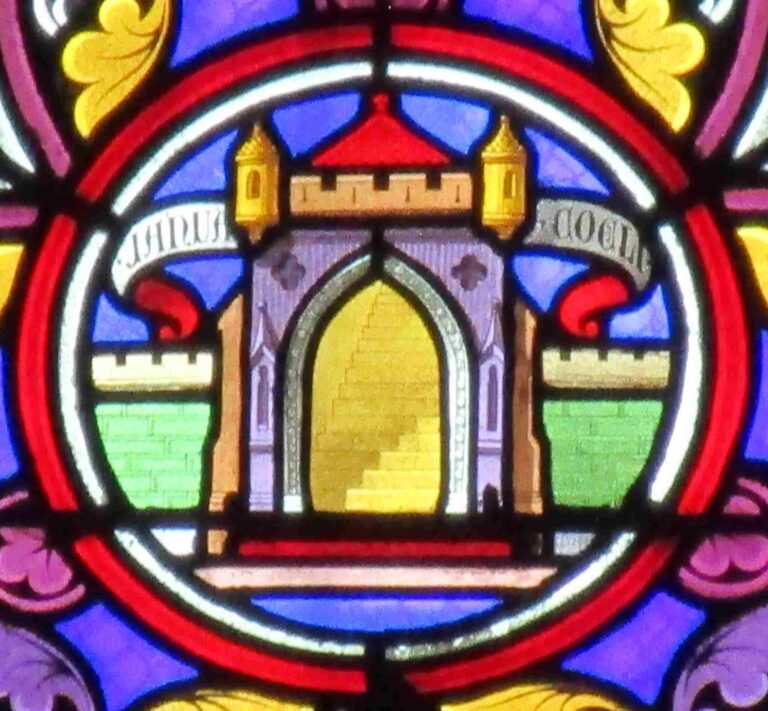

Die Zahl der Himmelspforten im Kontext der lauretanischen Litanei auf Glasfenstern wuchs vor allem in der zweiten Hälfte des 19.

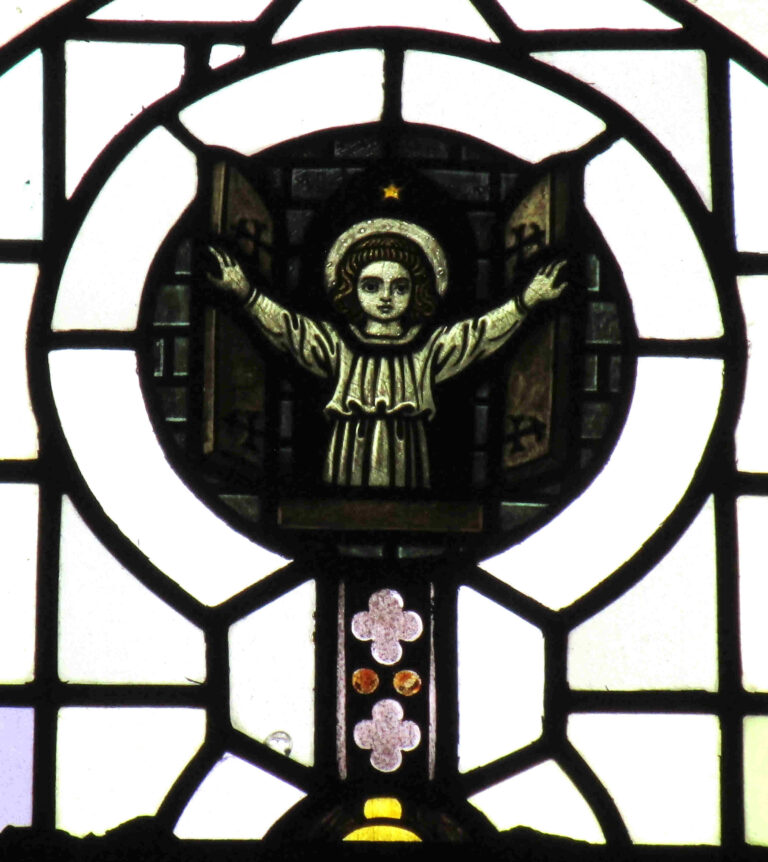

Unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg wurde noch im Jahr 1913 die römisch-katholische Kirche St. Johannes Baptist in Neheim mit einer

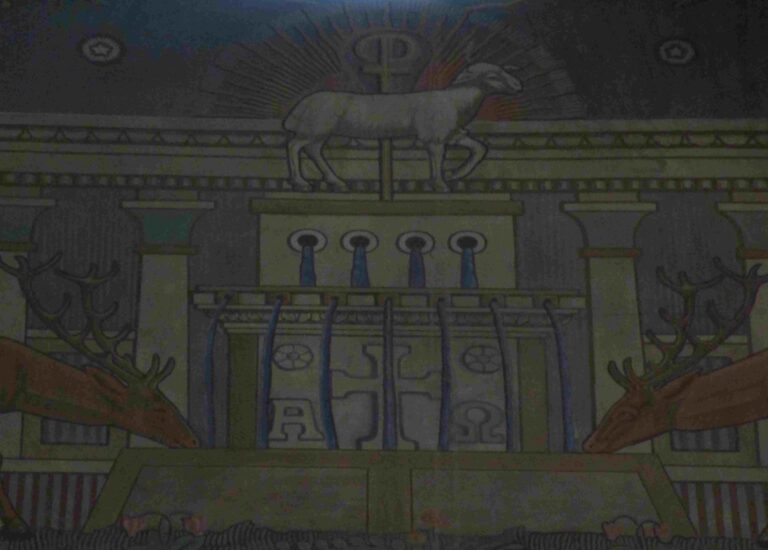

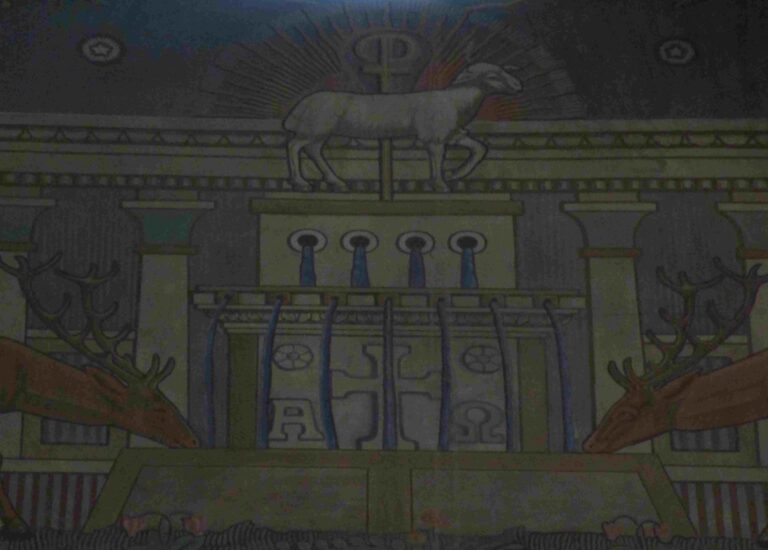

Friedrich Stummel (1850-1919) ist, was Darstellungen des Himmlischen Jerusalem angeht, nicht allein mit Glasarbeiten hervorgetreten, sondern vor allem mit einer

Erstmals setzte sich der Künstler Jakob Schwarzkopf (1926-2001) 1956 mit dem Thema des Himmlischen Jerusalem auseinander, damals im Rahmen der

In den 1920er, 1930er und 1940er Jahren wurden wegen der wirtschaftlichen und politischen Krisen in Europa nur wenige großflächige Wandbilder

Selbstverständlich gibt es Regionen, in denen manche Bildmotive besonders beliebt waren, andere weniger beliebt. So fällt auf, dass im heutigen

Unmittelbar nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg war in Deutschland kaum Geld für teure Kirchenausstattungen vorhanden. Umso bemerkenswerter ist die Ausnahme

Auch im Sauerland war Bernhard Kraus (1867-1935), der seine Glasmanufaktur in Mainz betrieb, aktiv. Mitten im Ersten Weltkrieg erhielt er

Der Künstler Bernhard Kraus (1867-1935), gebürtig aus Offenbach, war am Ende des Kaiserreichs vor allem als traditioneller historistischer Glasmaler gefragt.

Um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert war es in Neuspanien populär, die Symbole der Lauretanischen Litanei in einem

Die Zahl der Himmelspforten im Kontext der lauretanischen Litanei auf Glasfenstern wuchs vor allem in der zweiten Hälfte des 19.

Unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg wurde noch im Jahr 1913 die römisch-katholische Kirche St. Johannes Baptist in Neheim mit einer

Friedrich Stummel (1850-1919) ist, was Darstellungen des Himmlischen Jerusalem angeht, nicht allein mit Glasarbeiten hervorgetreten, sondern vor allem mit einer

Erstmals setzte sich der Künstler Jakob Schwarzkopf (1926-2001) 1956 mit dem Thema des Himmlischen Jerusalem auseinander, damals im Rahmen der

In den 1920er, 1930er und 1940er Jahren wurden wegen der wirtschaftlichen und politischen Krisen in Europa nur wenige großflächige Wandbilder

Selbstverständlich gibt es Regionen, in denen manche Bildmotive besonders beliebt waren, andere weniger beliebt. So fällt auf, dass im heutigen